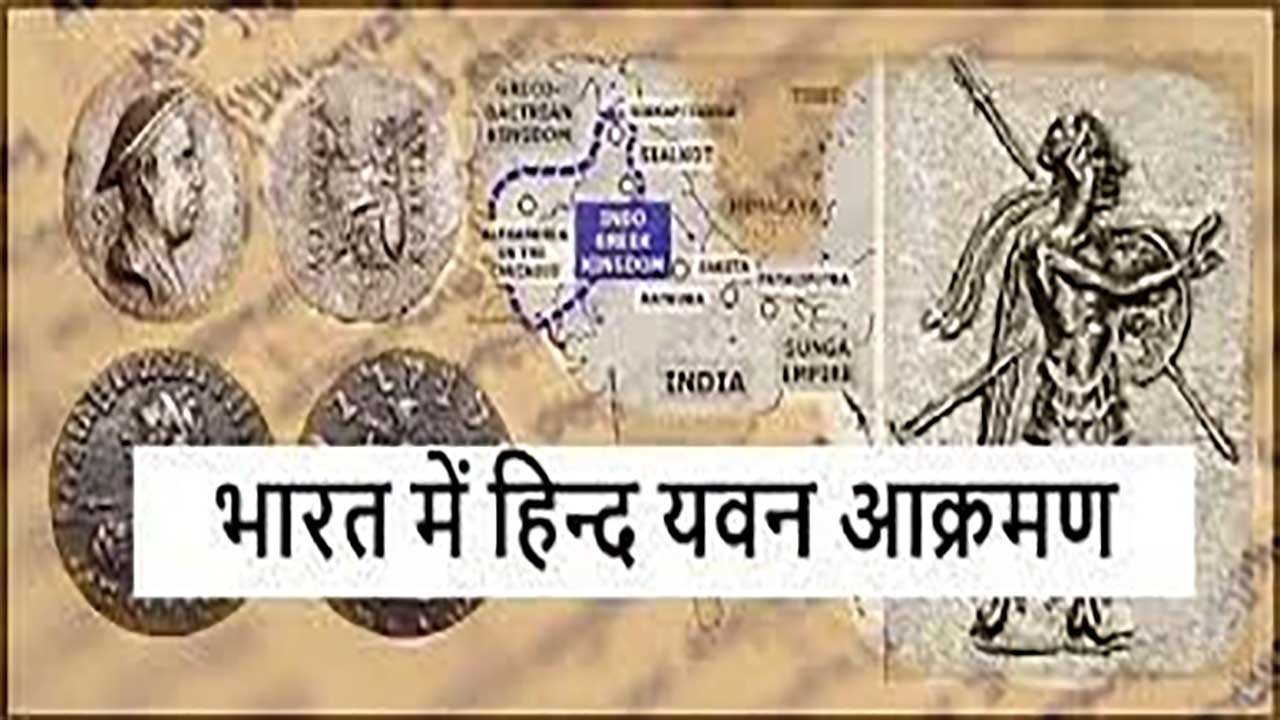

हिन्द यवन आक्रमण, जिसे इंडो-ग्रीक आक्रमण भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था। हिन्द यवन या इंडो-ग्रीक शासकों का आगमन मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात हुआ। इस आक्रमण का काल 180 ईसा पूर्व से लेकर 10 ईस्वी तक माना जाता है। यद्यपि यह आक्रमण आक्रामक था, लेकिन इसका भारतीय सभ्यता पर दीर्घकालिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रभाव देखा गया। हिन्द यवन अथवा बैक्ट्रियाई-यूनानी शासक अपने आक्रमण में सफल हुए और भारत के कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर लिये। देश में इंडो-ग्रीकों का शासन यूथीडेमस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियस प्रथम के समय से आरंभ होता है।

इंडो-ग्रीक साम्राज्य की स्थापना मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हुई थी। ग्रीक राजा डेमेट्रियस प्रथम को इंडो-ग्रीक साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। इंडो-ग्रीक वंश के प्रमुख शासक डेमेट्रियस प्रथम तथा मिनाण्डर थे। हिन्द यवन आक्रमण के परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा।

हिन्द यवन आक्रमण की पृष्ठभूमि

मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर-पश्चिमी भारत में सत्ता का शून्य उत्पन्न हुआ। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए ग्रीक शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप की ओर रुख किया। इंडो-ग्रीक साम्राज्य की स्थापना डेमेट्रियस प्रथम ने की थी, जो शक्तिशाली ग्रीक शासक यूथीडेमस का पुत्र था। डेमेट्रियस ने भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया।

यह साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित था। डेमेट्रियस ने भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। डेमेट्रियस के पश्चात कई ग्रीक राजाओं ने भारत के विभिन्न भागों पर शासन किया। इनमें मेनांडर (मिलिन्द), एंटीअल्किडस, और एपोलोडोटस प्रमुख थे। इन शासकों ने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि भारतीय संस्कृति के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए।

हिन्द यवन शासकों के इतिहास के स्रोत

हिन्द यवन शासकों का इतिहास भारतीय ग्रन्थों में मिलने वाले उनके छिट-पुट उल्लेखों, क्लासिकल लेखकों के विवरण, यवन शासकों के लेखों तथा बहुसंख्यक मुद्राओं के आधार पर ज्ञात किया जाता है। महाभारत में यवन जाति का उल्लेख मिलता है।

हिन्द यवन शासकों के इतिहास को जानने के लिए विभिन्न स्रोत उपलब्ध हैं:

1. भारतीय ग्रन्थों से प्राप्त जानकारी

भारतीय महाकाव्य ‘महाभारत’ में यवन जाति का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रन्थ ‘मिलिन्दपण्हो’, जिसमें बौद्ध विद्वान नागसेन और यवन शासक मिलिन्द (मेनांडर) के संवाद संकलित हैं, हिन्द यवन इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्षेमेन्द्रकृत ‘अवदानकल्पलता’ में भी यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रन्थों से मेनांडर के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की पुष्टि होती है।

2. क्लासिकल ग्रीक लेखकों के विवरण

ग्रीक इतिहासकारों जैसे पोलिबियस, स्ट्रेबो, जस्टिन, और प्लूटार्क ने हिन्द यवन आक्रमण और शासकों के विषय में महत्वपूर्ण विवरण दिए हैं। इनके लिखे हुए विवरणों से न केवल यवनों की विजयगाथा ज्ञात होती है, बल्कि भारतीय भूगोल, संस्कृति और राजनीति की जानकारी भी प्राप्त होती है।

3. अभिलेख और सिक्के

हिन्द यवन शासकों के लेख और सिक्के उनके इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) के रेह नामक स्थान से प्राप्त एक लेख ने इतिहासकारों के मध्य मतभेद उत्पन्न किए हैं। बी. एन. मुकर्जी का मानना है कि यह किसी शक-पह्लव शासक का लेख है, जबकि टी. पी. वर्मा इसे कुषाणवंशी शासक का मानते हैं। डी. सी. सरकार और जी. सी. पाण्डे जैसे विद्वान इस लेख में मेनांडर के नामोल्लेख पर संदेह व्यक्त करते हैं। अतः इस आधार पर कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

उत्तर-पश्चिम भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त सिक्कों से भी हिन्द यवन इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ है। स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले यवन शासकों ने ही किया था। उनके चांदी के सिक्के ‘द्रम’ कहलाते थे, जिसका चलन बाद के कालों में भी बना रहा।

4. अन्य साक्ष्य

हेलियोडोरस का बेसनगर (विदिशा) से प्राप्त गरुड़ स्तम्भ लेख एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, जो यवनों की भारतीय धर्म के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। इस लेख में हेलियोडोरस को भागवत धर्म का अनुयायी बताया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यवन शासक भारतीय धर्मों से प्रभावित थे।

हिन्द यवन शासकों का इतिहास

पार्थिया तथा बैक्ट्रिया सेल्युकस के साम्राज्य के दो प्रान्त थे। सेल्युकस के उत्तराधिकारी अन्तियोकस प्रथम (281-261 ईसा पूर्व) के काल तक ये दोनों प्रदेश सेल्युकसी साम्राज्य के अंग बने रहे। परन्तु अन्तियोकस द्वितीय (261-246 ईसा पूर्व) के शासन काल में 250 ईसा पूर्व के लगभग पार्थिया तथा बैक्ट्रिया के प्रदेश स्वतन्त्र हो गये।

पार्थिया के विद्रोह का नेता अर्सेक्स तथा बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेता डायोडोटस था। न तो अन्तियोकस द्वितीय और न ही उसके उत्तराधिकारियों-सेल्युकस द्वितीय तथा सेल्युकस तृतीय में से कोई इतना अधिक शक्तिशाली था कि वह इन विद्रोही प्रदेशों को अपने अधिकार में कर सके।

अन्तत: अन्तियोकस तृतीय (223-187 ईसा पूर्व) ने इन प्रदेशों को अधीन करने का प्रयास किया परन्तु अपने को असमर्थ पाकर उसने इन दोनों प्रान्तों की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। बैक्ट्रिया के स्वतन्त्र यूनानी साम्राज्य का संस्थापक डायोडोटस था।

वह एक शक्तिशाली शासक था जिसने सोग्डिया से मार्जियाना तक के प्रदेश पर चिरकाल तक शासन किया। डायोडोटस की मृत्यु के पश्चात् उसके अवयस्क पुत्र की हत्या कर यूथीडेमस नामक एक महत्वाकाँक्षी व्यक्ति ने सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया।

हिन्द यवन साम्राज्य की संक्षिप्त जानकारी

| राजधानी | सिकन्दरिया, काकेशस में सिरकाप/तक्षशिला चिनिओत सगळा/सियालकोट पुष्कलावटी/चारसद्दा |

| भाषाएँ | यूनानी (यूनानी वर्णमाला) पाली (खरोष्ठी लिपि) संस्कृत प्राकृत (ब्राह्मी लिपि) |

| धार्मिक समूह | बुद्ध धर्म प्राचीन यूनानी धर्म हिन्दू धर्म पारसी धर्म |

| शासन | राज-तंत्र |

| शासन अवधि 1 | 180 ईसा पूर्व –160 ईसा पूर्व |

| शासन अवधि 2 | 25 ईसा पूर्व – 10 ईस्वी |

| ऐतिहासिक युग | पुरातनता |

| स्थापित | 180 ईसा पूर्व |

| अंत | 10 ईस्वी |

| क्षेत्रफल | 25,00,000 वर्ग किमी (9,65,255 वर्ग मील) |

| आज इन देशों का हिस्सा है: |

हिन्द यवन के शासक

1. यूथीडेमस

रोमन लेखक पोलिबियस के विवरण से पता चलता है कि यूथीडेमस की राजधानी बेक्ट्रा अथवा जेरियस्पा को सेल्युकस वंशी अन्तियोकस तृतीय ने घेर लिया। दो वर्ष के घेरे के बाद 206 ईसा पूर्व के लगभग दोनों में सन्धि हो गई।

अन्तियोकस ने यूथीडेमस को बैक्ट्रिया का राजा मान लिया तथा उसके पुत्र डेमेट्रियस के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तत्पश्चात् अन्तियोकस हिन्दूकुश पार कर काबुल के मार्ग से भारतीयों के शासक सोफेगसेनस (सुभगसेन) के राज्य में पहुंचा।

भारतीय नरेश ने उसकी अधीनता स्वीकार की तथा उसे 500 युद्ध के हाथी उपहार में दिया। इसके बाद अन्तियोकस सीरिया लौट गया। सम्भवत: यह भारतीय नरेश अशोक का कोई उत्तराधिकारी था। यूथीडेमस का साम्राज्य हिन्दूकुश तक ही सीमित था।

किसी भी लेखक ने यवनों की भारतीय विजय के प्रसंग में उसका नामोल्लेख नहीं किया है। वस्तुतः इन्डो-यूनानियों की भारतीय विजय का इतिहास यूथीडेमस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियस के समय से ही प्रारम्भ होता है।

2. डेमेट्रियस

190 ईसा पूर्व के लगभग यूथीडेमस की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र डेमेट्रियस बैक्ट्रिया के यवन साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। वह एक महान् विजेता तथा महत्वाकांक्षी शासक था। उसने एक विशाल सेना के साथ हिन्दूकुश की पहाड़ियों को पार कर सिन्ध तथा पंजाब के प्रदेशों की विजय की।

डेमेट्रियस का भारत के साथ सम्बन्ध कुछ साहित्यिक तथा पुरातत्वीय प्रमाणों द्वारा भी सूचित होता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था और इस प्रकार आक्रमण का नेता डेमेट्रियस ही था।

इसका उल्लेख अनेक भारतीय ग्रन्थों- पतंजलि के महाभाष्य, गार्गीसंहिता, मालविकाग्निमित्र आदि में हुआ है। इन ग्रन्थों के अनुसार यवन साकेत, माध्यमिका (चित्तौड़) पञ्चाल तथा मथुरा को जीतते हुये पाटलिपुत्र तक बढ़ आये थे। परन्तु वे मध्यप्रदेश में अधिक दिनों तक न ठहर सके और उन्हें शीघ्र ही देश छोड़ना पड़ा।

इसके दो कारण थे:

- (a) गार्गी-संहिता के अनुसार उनमें आपस में ही घोर युद्ध छिड़ा।

- (b) पुष्यमित्र शुंग के भीषण प्रतिरोध में भी यवनों के पैर उखड़ गये। उसके पौत्र वसुमित्र ने यवनों को सिन्धु नदी के दाहिने किनारे पर पराजित कर दिया।

यद्यपि यवन मध्यप्रदेश पर अधिकार नहीं कर सके तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिमी पंजाब तथा सिन्धु की निचली घाटी पर डेमेट्रियस ने अपना राज्य कायम कर लिया। इन प्रदेशों से उसकी ताम्र मुद्रायें मिलती हैं।

इन पर यूनानी तथा खरोष्ठी लिपियों में लेख (महारजस अपरजितस दिमे त्रियस) उत्कीर्ण हैं। बेसनगर से प्राप्त एक मुद्रा पर ‘तिमित्र’ उत्कीर्ण मिलता है। क्रमदीश्वर के व्याकरण में ‘दत्तमित्री’ नामक एक नगर का उल्लेख मिलता है जो सौवीर (निचली सिन्धु घाटी) प्रदेश में स्थित था।

सम्भवत: इसकी स्थापना डेमेट्रियस द्वारा की गई थी। संभवतः उसने शाकल पर पुन: अधिकार कर लिया। खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में ‘दिमिति’ नामक किसी यवन राजा का उल्लेख मिलता है। काशी प्रसाद जायसवाल ने उसकी पहचान डेमेट्रियस से की है, परन्तु यह संदिग्ध है। इस प्रकार डेमेट्रियस ने आक्सस नदी से सिन्धु नदी तक के प्रदेश पर अपना अधिकार जमा लिया था।

3. यूक्रेटाइडीज

जिस समय डेमेट्रियस अपनी भारतीय विजयों में फँसा हुआ था, उसी समय यूक्रेटाइडीज नामक किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने उसके गृह-राज्य बैक्ट्रिया में विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया तथा 171 ईसा पूर्व के लगभग बैक्ट्रिया डेमेट्रियस के अधिकार से जाता रहा। डेमेट्रियस एक बड़ी सेना के साथ बैक्ट्रिया पहुंचा, परन्तु चार महीने के घेरे के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली।

डेमेट्रियस के अन्तिम दिनों के विषय में कुछ खास जानकारी नहीं है। अपने अंतिम दिनों में वह या तो वह यूक्रेटाइडीज के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया होगा अथवा विद्रोह का दमन करने में असफल होने पर उसने अपने अन्तिम दिन भारत में ही व्यतीत किये होंगे। स्ट्रेबो के विवरण से हमें ज्ञात होता है कि यूक्रेटाइडीज ने अपने को बैक्ट्रिया से 1,000 नगरों का शासक बना लिया।

जस्टिन के अनुसार उसने भारत (सिन्ध प्रदेश) की भी विजय की। संभवतः यूक्रेटाइडीज ने डेमेट्रियस को मृत्यु के पश्चात उसके कुछ भारतीय प्रान्तों के भी जीत लिया। उसके सिक्के पश्चिमी पंजाब से पाये गये हैं।

उनमें यूनानी तथा खरोष्ठी लिपियों में लेख मिलते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि ये सिक्के भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में चलाने के उद्देश्य से ही ढलवाये गये थे। स्ट्रैबो के अनुसार यूक्रेटाइडीज झेलम नदी तक बढ़ आया था।

यूक्रेटाइडीज की भारतीय विजयों के फलस्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में दो यवन-राज्य स्थापित हो गये:

- (a) यूक्रेटाइडीज तथा उसके वंशजों का राज्य- यह बैक्ट्रिया से झेलम नदी तक फैला था तथा इसकी राजधानी तक्षशिला में थी।

- (b) यूथीडेमस के वंशजों का राज्य- यह झेलम से मथुरा तक फैला था तथा इसकी राजधानी शाकल (स्यालकोट) में थी।

जस्टिन बताते है कि जब यूक्रेटाइडीज अपनी भारतीय विजयों के पश्चात् बैक्ट्रिया जा रहा था तो मार्ग में अपने पुत्र द्वारा मार डाला गया। यह हत्यारा सम्भवत: हेलियोक्लीज था । वह बैक्ट्रिया में यवनों का अंतिम शासक था। 125 ईसा पूर्व के लगभग बैक्ट्रिया से यवन-शासन समाप्त हो गया तथा वहाँ शकों का राज्य स्थापित हो गया। हेलियोक्लीज काबुल घाटी तथा सिन्धु स्थित अपने राज्य में वापस लौट आया।

बैक्ट्रिया के हाथ से निकल जाने के पश्चात् यवनों का राज्य अब केवल मध्य एवं दक्षिण अफगानिस्तान तथा पश्चिमोत्तर भारत तक ही सीमित रह गया। इन भागों में डेमेट्रियस तथा यूक्रेटाईडीज दोनों के वंश के अनेक राजाओं ने शासन किया।

सिक्कों से इन दोनों कुलों के कम से कम 35 राजाओं के नाम ज्ञात होते हैं जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से लेकर लगभग 100 वर्षों तक (हिन्द-पह्लव तथा शकों के आगमन तक) इन प्रदेशों में राज्य किया। उनका शासन काल परस्पर संघर्ष एवं विद्वेष का काल है।

4. मेनाण्डर

इन्डो-यूनानी शासकों में मेनाण्डर का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। क्लासिकल लेखकों ने उसके साथ-साथ एपोलोडोटस का नामोल्लेख किया है। संभवतः वह डेमेट्रियस का छोटा भाई था और उसी के साथ भारतीय युद्धों में भाग लिया था।

संभव है उसने डेमेट्रियस के पश्चात् कुछ समय तक शासन भी किया हो परन्तु उसके राज्य-काल के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। अनेक क्लासिकल लेखकों-स्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क आदि ने मेनाण्डर की गणना महान् यवन विजेताओं में की है ।

उसका एक लेख, शिवकोट (बजैर-घाटी) की धातुगर्भ मंजूषा के ऊपर अंकित प्राप्त हुआ है। इससे सूचित होता है कि बजौर क्षेत्र (पेशावर) उसके अधिकार में था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित रेह नामक स्थान से एक अन्य लेख मिला है।

इसे जी. आर. शर्मा ने मेनाण्डर का मानते हुए यह निष्कर्ष निकालते है कि उसने इस भाग को जीता था। किन्तु यह पहचान संदिग्ध है। पेरीप्लस के अनुसार मेनाण्डर के सिक्के भड़ौच में चलते थे। स्ट्रेबो लिखता है कि उसने सिकन्दर से भी अधिक प्रदेश जीते थे तथा हाइफेनिस (व्यास) नदी पारकर इसेमस (कालिन्दी अथवा यमुना नदी जिसे प्राचीन साहित्य में इक्षुमती कहा गया है) तक पहुंच गया था।

मथुरा से उसके तथा उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के मिले हैं। इस प्रकार मेनाण्डर एक विस्तृत साम्राज्य का शासक बना जो झेलम से मथुरा तक विस्तृत था तथा शाकल (स्यालकोट) उसकी राजधानी थी। मिलिन्दपण्हो में इस नगर का सुन्दर वर्णन मिलता है। तदनुसार ‘अनेक आराम, उद्यान तथा तड़ागों से यह सुशोभित था। नगर के चारों ओर साकार एवं परिखा (खाई) बनवाई गयी थी। नगर के भीतर सुन्दर सड़कें, स्वच्छ नालियाँ तथा भव्य चौराहे बनाये गये थे।’

कुछ विद्वानों का मत है कि मेनाण्डर ने यूक्रेटाइडीज के वंशजों से भी कुछ प्रदेशों को छीन लिया था क्योंकि काबुल घाटी तथा सिंध क्षेत्र से उसकी मुद्रायें मिलती हैं। उसके सिक्कों का विस्तार गुजरात, काठियावाड़ तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था।

उसके पांच प्रकार के चांदी के सिक्के मिलते है जिनकी तौल 32-35 रत्ती के बीच है। मुख भाग पर मुकुट धारण किये हुए राजा का सिर तथा यूनानी विरुद के साथ उसका नाम तथा पृष्ठ भाग पर खरोष्ठी लिपि में मुद्रालेख ‘महरजस पतरस मिलिद्रस’ उत्कीर्ण है।

मेमाण्डर के कुछ तांबे के सिक्के भी मिलते हैं जिन पर यूनानी तथा प्राकृत भाषा में लेख जैसे – महरजस ध्री मिकस मिनिद्रस, बेसिलियस सोटेरस मिनिन्द्राय, बेसिलियम डिकेआय मिनिन्द्राय, आदि अंकित हैं। ‘ध्रमिकस’ उपाधि से सिद्ध होता है कि वह एक धर्मनिष्ठ बौद्ध था।

प्लूटार्क हमें बताता है कि वह एक न्यायप्रिय शासक था तथा अपनी प्रजा में बहुत अधिक लोकप्रिय था। वह अपने विशाल साम्राज्य का शासन राज्यपालों की सहायता से चलाता था। शिवकोट धातुगर्भ मंजूषा लेख में वियकमित्र तथा विजयमित्र नामक उसके राज्यपालों का उल्लेख मिलता है जो स्वातघाटी में शासन करते थे।

बौद्ध जनश्रुति में मेनाण्डर को बौद्ध धर्म का संरक्षक बताया गया है। क्षेमेन्द्रकृत अवदानकल्पलता से पता चलता है कि मेनाण्डर ने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था। मेनाण्डर का समीकरण मिलिन्द से किया जाता है जिनका उल्लेख नागसेन ने ‘मिलिन्दपण्हो’ (मिलिन्द-प्रश्न) में किया है।

इस ग्रन्थ में महान् बौद्ध भिक्षु नागसेन राजा मिलिन्द के अनेक गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं तथा अन्ततोगत्वा वह उनके प्रभाव से बौद्ध हो जाता है। यह कहा गया है कि मेनाण्डर अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर न केवल भिक्षु अपितु ‘अर्हत्’ बन गया।

मिलिन्दपण्हो के अनुसार मेनाण्डर का जन्म अलसन्द (काबुल के समीप सिकन्दरिया) द्वीप के ‘कालसीग्राम’ में हुआ था। प्लूटार्क लिखते है कि उसकी मृत्यु में बाद अनेक नगरों में उसकी धातुओं (भस्मावशेष) के लिए संघर्ष हुए तथा प्रत्येक नगर में उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण हुआ।

यह विवरण हमें बुद्ध के भस्मावशेषों के विवरण की याद दिलाता है। टार्न का विचार है कि बौद्ध मत की ओर उसका झुकाव राजनीतिक कारणों से था क्योंकि उसकी जनसंख्या में बौद्धों का एक बड़ा भाग सम्मिलित था।

जी. आर. शर्मा का विचार है कि मेनाण्डर के ही नाम का उल्लेख रामायण में कर्दम, भागवत पुराण में ‘पुष्पनिद्र’, विष्णु पुराण में ‘अलिसन्निभ’, दिव्यावदान में ‘यक्षकृमिश’, आर्यमंजुश्रीमूलकल्प में ‘महायक्ष’ तथा तारानाथ के विवरण में ‘मिनार’ रूप में हुआ है।

इससे उसकी लोकप्रियता सूचित होती है। इस प्रकार मेनाण्डर एक शक्तिशाली एवं न्यायप्रिय शासक था। एक साधारण स्थिति से ऊपर उठकर अपनी योग्यता के बल पर वह एक विशाल साम्राज्य का स्वामी बन बैठा।

मिलिन्दपण्हो से पता चलता है कि वह उच्चकोटि का विद्वान तथा विद्या और कला का प्रेमी था। मिलिन्दपण्हो के अनुसार उसे इतिहास, पुराण, ज्योतिष, न्याय-वैशेषिक, दर्शन, तर्कशास्त्र, सांख्य, योग, संगीत, गणित, काव्य आदि विभिन्न विद्याओं का अच्छा ज्ञान था।

उसकी राजधानी शाक्ल तत्कालीन भारत का प्रमुख सांस्कृतिक एवं व्यापारिक स्थल बन गयी थी। मिलिन्दपण्हो से पता चलता है कि यहाँ की बाजारों में बहुमूल्य वस्तुएँ बिक्री के निमित्त सजी रहती थीं। नगर के भीतर हजारों की संख्या में भव्य एवं उत्तुंग प्रासाद शोभायमान थे। यहाँ के नागरिकों के पास भारी मात्रा में कार्षापण, स्वर्ण तथा रजत मुद्रायें विद्यमान थीं। इसकी शोभा को देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि- ‘साक्षात् स्वर्गलोक ही पृथ्वी पर उतर आया है।’

मेनाण्डर यद्यपि एक विदेशी शासक था तथापि उसने भारतीय धर्म को अपनाया तथा उसमें अपने लिये अत्यन्त आदरणीय स्थान बना लिया। नि:सन्देह भारत में उसका स्थान सिकन्दर की अपेक्षा कहीं अधिक ऊँचा है।

मेनाण्डर के उत्तराधिकारी

मेनाण्डर के अन्तिम दिनों के विषय में हमें ज्ञात नहीं है । उसकी मृत्यु के समय उसका पुत्र स्ट्रेटो प्रथम अवयस्क था। अत: उसकी पत्नी ऐगथोक्लिया ने शासन सम्हाला। उसने अपने पुत्र के साथ मिलकर सिक्के प्रचलित करवाये थे।

स्ट्रेटो प्रथम का पुत्र तथा उत्तराधिकारी स्ट्रेटो द्वितीय बना। इन दोनों का काल यूथीडेमस साम्राज्य के पतन का काल रहा। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक आते-आते पूर्वी पंजाब स्थित उनका राज्य शकों के अधिकार में चला गया। इस प्रकार यूथीडेमस कुल का अन्त हुआ।

यूक्रेटाइडीज वंश

यूथीडेमस कुल के विनाश के पश्चात् यूक्रेटाइडीज के वंशज शक्तिशाली हुए। इस कुल के दो राजाओं के नाम मिलते हैं- एन्तियालकीडस तथा हर्मियस। एन्तियालकीडस तक्षशिला का शासक था जिसने शुंगनरेश भागमद्र के विदिशा स्थित दरबार में हेलियोडोरस नामक अपना एक राजदूत भेजा था।

उसका उल्लेख बेसनगर के गरुड़ स्तम्भ-लेख में हुआ है। संभवतः उस समय यवनों की शक्ति काफी क्षीण हो गयी थी और वे आक्रमण का मार्ग छोड़कर भारतीय नरेशों के साथ मैत्री-सम्बन्ध बनाये रखने के इच्छुक थे।

हर्मियस यूक्रेटाइडीज वंश का अन्तिम हिन्द यवन शासक था। उसका राज्य ऊपरी काबुल घाटी तक सीमित था। उसके कुछ सिक्कों के ऊपर कुषाण वंश के प्रथम शासक कुजुल कडफिसेस का नाम उत्कीर्ण है। यह इस बात का सूचक है कि बैक्ट्रिया में कुजुल उसकी अधीनता स्वीकार करता था।

वह अपने राज्य को अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रख सका तथा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के द्वितीयार्ध में कान्धार क्षेत्र के पार्थियनों ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। हर्मियस ने 50 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के लगभग तक शासन किया। उसके साथ ही पश्चिमोत्तर भारत से यवनों का लगभग दो सौ वर्षों का शासन समाप्त हुआ।

शक – पहलव वंश

- भारत में शक तथा पहलव शासकों के बारे में जानकारी मुख्य रूप से लेखों तथा सिक्कों से होती है।

- शक शासकों के भारतीय प्रदेशों के शासक ‘क्षत्रप’ कहलाते थे।

- प्रारंभिक शक शासकों में तक्षशिला के माउस सर्वप्रमुख थे।

- वह भारत का पहला शक विजेता था।

- क्षहरात वंश (महाराष्ट्र) का पहला शासक भूमक था।

- इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक नहपान था। गौतमीपुत्र शातकर्णि द्वारा जोगलथम्बी से प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक सिक्के पुनरांकित किए गए है।

कार्दमक वंश

- कार्दमक (चष्टन) वंश का शासन सुराष्ट्र और मालवा में था। इस वंश सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शासक रुद्रदामन था।

- रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। यह ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है।

- इस अभिलेख की शैली ‘काव्य शैली’ (चम्पू शैली) है।

- इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख में यहां के राज्यपाल सुविशाख के बारे में जानकारी मिलती है जिसने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था।

- रुद्रसिंह तृतीय पश्चिम भारत का अंतिम शक शासक था।

- गुप्त शासक चन्द्रगुप्त द्वितीय ने उसे परास्त कर पश्चिम भारत में शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया।

- मिथ्रदात प्रथम (171-130 ई.पू.) पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था।

- पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोण्डोफर्नीज था।

- तख्तेबही (पेशावर जिले में स्थित) से इसके शासनकाल का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है।

- पंजाब, सिंध, कांधार, सीस्तान तथा काबुल घाटी से गोण्डोफर्नीज के सिक्के प्राप्त हुए हैं।

- इसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था।

- ‘ध्रमिय’ (धार्मिक) उपाधि पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर उत्कीर्ण मिलती है।

कुषाण वंश

- कुषाण ‘यू-ची’ जाति की एक शाखा थी।

- कुजुल कडफिसेस ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया।

- यह कडफिसेस प्रथम के नाम से भी प्रसिद्ध था।

- कुजुल कडफिसेस ने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। इसके सिक्कों पर ‘धर्मथिदस’ तथा ‘धर्मथित’ (धर्म में स्थित) उत्कीर्ण है।

विम कडफिसेस

- यह कडफिसेस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है।

- उसने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे।

- शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृति इसके सिक्कों पर मिलती है।

- इससे उसका शैव मतानुयायी होना सूचित होता है। उसने ‘महेश्वर’ की उपाधि धारण की थी।

कनिष्क

- लेखों में उसे ‘महाराजराजाधिराजदेवपुत्र’ कहा गया है।

- कुषाण शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। राज्यारोहण 78 ई. को हुआ।

- सुई, बिहार से कनिष्क के शासनकाल के 11वें वर्ष का अभिलेख प्राप्त हुआ है। जिससे ज्ञात होता है कि उसने अपने शासन काल के 11वें वर्ष में निचली सिंधु घाटी को जीत लिया था।

- ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से ज्ञाता होता है कि उसने कपिशा पर अधिकार कर लिया था।

- कल्हण की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कनिष्क ने कनिष्कापुर (कश्मीर) नामक नगर बसाया था।

- कुषाण लेखों में पहली बार ‘दण्डनायक’ तथा ‘महादण्डनायक’ जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है।

- मथुरा लेख से ज्ञात होता है कि ग्रामों का शासन ‘ग्रामिक’ द्वारा चलाया गया था।

- कनिष्क के पश्चात वासिष्क तथा उसके पश्चात हुविष्क शासक हुआ।

- हुविष्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद, कुमार, विशाख, महासेन आदि देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती है।

- कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था।

- कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के ‘कुण्डलवन’ में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था।

- वसुमित्र ने इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, क्योंकि अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे।

- कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो सम्प्रदायों – हीनयान व महायान में विभक्त हो गया। उसने महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया था।

- कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। उसके सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ई. है।

- भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत् (प्रारंभ 78 ई.) को अपनाया गया है।

- कुषाण वंश की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी।

- इस वंश के महान शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तुरफान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत था।

- कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों -मथुरा एवं गांधार शैली का विकास हुआ।

गांधार शैली

- भारत और यूनानी शैलियों का सम्मिश्रण शैली ‘गांधार शैली’ है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे।

- इस कला का विषय बौद्ध धर्म होने के कारण इसे ‘यूनानी बौद्ध, इंडो-ग्रीक या ग्रीको-रोमन’ भी कहा जाता है।

भारत में हिन्द यवन-आधिपत्य का प्रभाव

बख्त्री-यवनों का पश्चिमोत्तर भारत पर शासन सिकन्दर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । इस समय भारत तथा यूनान के सांस्कृतिक सम्पर्क बहुत अधिक बढ़ गये । एक ओर जहाँ यूनानी भारतीय धर्म से प्रभावित हुये वहीं दूसरी ओर भारतीयों ने कला, विज्ञान, मुद्रा, ज्योतिष आदि के विषय में यूनानी संस्कृति से बहुत कुछ सीखा।

यवन सम्राट मेनाण्डर नागसेन के प्रभाव से बौद्ध हो गया तथा वह अर्हत् पद पर पहुँच गया। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया तथा विष्णु मन्दिर के सामने (विदिशा में) विष्णुध्वज की स्थापना की। इसी प्रकार कुछ अन्य यवनों ने भी भारतीय धर्म, रहन-सहन आदि अपना लिया था।

दूसरी ओर भारत भी यवन प्रभाव से अछूता न रहा। कला के क्षेत्र में स्पष्टतः यूनानी प्रभाव देखा जा सकता है। कला की गन्धार शैली की नींव इसी युग में पड़ी थी। इसमें भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया।

साँचे में ढली मुद्राओं के निर्माण की विधि भारतीयों ने यूनानियों से ही ग्रहण की। यूनानी प्रभाव से भारतीय मुद्रायें सुडौल, लेखयुक्त तथा कलात्मक होने लगीं। कुणिन्द तथा औदुम्बर गणराज्यों के सिक्के यवन नरेश अपोलोडोटस के सिक्कों के अनुकरण पर ढाले गये हैं।

इण्डो-ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करवाया धा। पूर्व मध्य काल के लेखों में सिक्के के लिये ‘द्रम्म’ शब्द आया है। यह यूनानी भाषा से लिया गया है। ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारत ने यूनान से प्रेरणा ली। बृहत्संहिता में कहा गया है कि- ‘यवन बर्बर हैं, पर ज्योतिष का जन्म उनसे हुआ है, अत: वे ऋषियों की भाँति सम्मान-योग्य हैं।’

हिन्द यवन आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव

हिन्द यवन आक्रमण के दौरान, ग्रीक शासकों ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन किए और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए भारतीय राजकुमारियों से विवाह भी किए। ग्रीक शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी संस्कृति और प्रशासनिक प्रणाली को भी स्थापित किया।

हिन्द यवन आक्रमण का सांस्कृतिक प्रभाव

इस आक्रमण का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। ग्रीक शासकों ने भारतीय कला, विज्ञान, और साहित्य को अपनाया और उसे समृद्ध किया। इस काल में ग्रीको-बुद्धिस्ट कला का विकास हुआ, जिसमें ग्रीक और भारतीय कला शैलियों का संगम देखा जा सकता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ग्रीक और भारतीय विद्वानों के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान हुआ, जिससे विज्ञान, गणित, और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

हिन्द यवन आक्रमण का आर्थिक प्रभाव

इंडो-ग्रीक आक्रमण ने भारतीय उपमहाद्वीप की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव डाला। व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई और ग्रीक व्यापारियों ने भारतीय वस्त्र, मसाले, और रत्नों का व्यापार किया। इस काल में भारतीय मुद्राशास्त्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए और ग्रीक सिक्कों का प्रचलन बढ़ा।

हिन्द यवन आक्रमण का धार्मिक प्रभाव

इंडो-ग्रीक शासकों ने भारतीय धर्मों को भी अपनाया। मेनांडर जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और नए बौद्ध मठों और स्तूपों का निर्माण हुआ।

भारतीय ज्योतिष और संस्कृति पर यूनानी प्रभाव

भारतीय ग्रन्थों में ज्योतिष के पांच सिद्धान्त मिलते हैं:

- पैतामह,

- वशिष्ट,

- सूर्य,

- पोलिश और

- रोमक ।

इनमें अन्तिम दो का उदय यवन-सम्पर्क से ही बताया जाता है। पोलिश सिद्धान्त सिकन्दरिया के पाल की खोजों पर आधारित लगता है। रोमक के सम्बन्ध में वाराहमिहिर ने जिन नक्षत्रों के नाम गिनाये हैं वे यूनान से लिये गये प्रतीत होते हैं।

वाराहमिहिर के ‘होरा’ विषयक ज्ञान, जिसका सम्बन्ध कुण्डलियों से है, के ऊपर यूनानी खगोलशास्त्र का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता है। सम्भवत: इस विद्या का जन्म बेवीलोन में हुआ था और यहां से यह यूनान एवं अन्य देशों में पहुँची।

भारतीय ज्योतिष में प्रचलित अनेक शब्द जैसे- केन्द्र, हारिज, लिप्त, द्रक्कन आदि यूनानी भाषा से ही लिये गये प्रतीत होते हैं। टार्न के अनुसार निश्चित तिथि से काल-गणना की प्रथा, संवतों का प्रयोग तथा सप्ताह का सात दिनों में विभाजन आदि भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखा।

इसी प्रकार यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटिज तथा भारतीय चिकित्साशास्त्री चरक के सिद्धान्तों में अनेक समानतायें दिखाई देती हैं। दोनों के ग्रन्थों में चिकित्सा-शास्त्र के विद्यार्थी के लिये जो प्रतिज्ञा बताई गयी है वह एक समान है।

दर्शन के क्षेत्र में भी भारतीयों तथा यूनानियों में अनेक समानतायें हैं। बेबर आदि कुछ विद्वान भारतीय नाटकों का उद्भव भी यूनानी नाटकों से ही बताते हैं। संस्कृत नाटकों में पर्दे के लिये ‘यवनिका’ शब्द आया है जो यूनानी भाषा से लिया गया प्रतीत होता है।

कुछ विद्वान ‘मृच्छकटिक’ की तुलना ‘न्यू एटिक कामेडी’ से करते हैं। किन्तु यह ठीक नहीं है। वस्तुतः भारतीय नाटकों का उद्भव ‘नट’ (नृत्य) में ढूंढा जाना चाहिए। नृत्य में प्रयुक्त मुद्रायें ही नाटकों में प्रयुक्त होती थी।

भारतीय नाटकों को कहीं से कोई प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। इसका मूल यम-यमी संवाद में देखा जा सकता है। संस्कृत शब्दकोश में स्याही, कलम, फलक आदि के लिये जो शब्द मिलते हैं वे यूनानी भाषा से लिये गये प्रतीत होते हैं।

भारत में हिन्द यवन साम्राज्य के महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत में यवन राजाओं को हिंद-यवन (इण्डो-ग्रीक) अथवा बैक्ट्रियन-ग्रीक कहा जाता है।

- हिंद-यवन शासकों के इतिहास पर लेख एवं सिक्कों द्वारा स्पष्ट प्रभाव पड़ता है।

- उत्तर-पश्चिम में स्वर्ण सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन यवन शासकों ने करवाया था।

- बैक्ट्रिया के स्वतंत्र यूनानी साम्राज्य का संस्थापक डायोडोट्स था।

- इण्डो-यूनानी शासकों में मेनाण्डर सर्वाधिक प्रसिद्ध था। जो डेमेट्रियस वंश से संबंधित था। बौद्ध विद्वान नागसेन के ‘मिलिंदपन्हो’ तथा क्षेमेंद्र कृत ‘अवदानकल्पलता’ से हिंद-यवन शासक मिलिंद (मेनाण्डर) की जानकारी मिलती है।

- शिवकोट (बजौर-घाटी) की धातुगर्भ मंजूषा के ऊपर अंकित मेनाण्डर का लेख प्राप्त हुआ है। मेनाण्डर तथा उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले है।

- मेनाण्डर का साम्राज्य झेलम से मथुरा तक विस्तृत था। इसकी राजधानी शाकल (स्यालकोट) थी।

- ‘धर्मचक्र’ का चिह्न उसके सिक्कों पर मिलने से ज्ञात होता है कि वह एक धर्मनिष्ठ बौद्ध था।

- मेनाण्डर द्वारा अनके स्तूपों के निर्माण की जानकारी क्षेमेन्द्र कृत अवदानकल्पलता से होता हैं

- बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव में मेनाण्डर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया।

- एंटियालकीड्स यूक्रेटाइड्स वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसने शुंग शासक भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस नामक राजदूत भेजा था।

- भारतीयों ने सांचे में ढली मुद्राओं के निर्माण की विधि यूनानियों से ग्रहण की।

- इण्डो-ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करवाया था।

हिन्द यवन आक्रमण भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था, जिसने भारतीय राजनीति, संस्कृति, और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इस काल में ग्रीक और भारतीय संस्कृतियों का मिलन हुआ, जिससे एक नई सांस्कृतिक धारा का विकास हुआ। यह आक्रमण भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने आने वाले समय में भारतीय संस्कृति और समाज को नई दिशा दी।

इन्हें भी देखें –

- फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी | 1664 ई. – 1790 ई.

- मुग़ल साम्राज्य | मुग़ल वंश | MUGHAL EMPIRE | 1526-1857

- बंगाल सल्तनत | 1352 – 1576

- बाबर (1483 ई. – 1530 ई.)

- छत्रपति शिवाजी महाराज | 1674 – 1680 ई.

- भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल | विश्व विरासत सूची

- सौर मंडल | Solar System

- भारत में महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियां

- Evolution of Computer

- Menacing Cyber Crime (1962 – Present)

- Basic Parts of a Computer

- Generation of Computer