कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, जलवायु आंकलन के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला जलवायु वर्गीकरण है। जर्मन के मौसमवेत्ता व्लादिमिर कोपेन ने 1900 में इसका विकास किया था। इन्ही के नाम पर इसका नाम कोपेन जलवायु वर्गीकरण रखा गया है। इसके बाद कोपेन ने इसमें 1918 और 1936 में बहुत से बदलाव किये थे। इस वर्गीकरण का आधार यह तथ्य है, कि स्थानीय वनस्पति ही मौसम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। अतः मौसम के क्षेत्रों की सीमाएं वनस्पति क्षेत्रों को ध्यान में रखकर की गईं हैं।

कोपेन जलवायु वर्गीकरण औसत वार्षिक एवं मासिक तापमान, वर्षा एवं वर्षाकाल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में तापमान तथा वर्षा को प्रमुख आधार माना।

कोपेन द्वारा भारत के जलवायु वर्गीकरण का आधार

ब्लाडिमिर कोपेन ने भारत को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बाँटने के लिए जिन कारकों को आधार बनाया, उनका विवरण निम्न है –

- ब्लाडिमिर कोपेन ने 1918 मे विश्व जलवायु को प्रदेशों मे बाँटने के क्रम मे ही भारत को भी तीन जलवायु प्रदेशों मे विभाजित किया, जिनके नाम इस प्रकार है- शुष्क, अर्द्धशुष्क तथा आर्द्र जलवायु प्रदेश।

- कोपेन ने इसके बाद अपने ही बनाए जलवायु प्रदेश में 1931 तथा 1936 मे कुछ बदलाव किया।

- कोपेन ने इस बार भारत को उष्ण कटिबन्धीय तथा महाद्वीपीय इन दो भागों मे विभाजित करने के प्रायद्वीप सीमा को आधार माना।

- कोपेन ने अपने जलवायु विभाजन का आधार तापमान की भिन्नता को बताया।

इस आधार पर कोपेन ने भारत के जलवायु प्रदेश को निम्न वर्ग मे बाँटा है-

कोपेन द्वारा भारत का जलवायु वर्गीकरण

कोपेन ने सर्वप्रथम वर्ष 1918 में भारत को तीन जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। इसके पश्चात् उन्होंने इस योजना में वर्ष 1931 व 1936 में इसमें संशोधन किया। कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के निर्धारण हेतु निम्नलिखित चरों (Variables) का प्रयोग किया है

- वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान

- वार्षिक एवं मासिक वर्षा

- वनस्पति

कोपेन ने विभिन्न जलवायु प्रदेशों के लिए अंग्रेजी के संकेताक्षरों का प्रयोग किया है। उपर्युक्त कारकों के आधार पर कोपेन ने भारत को 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, जिनको दर्शाने के लिए अंग्रेजी के बड़े वर्णों (Capital letter) — A, B, C, D, तथा E का प्रयोग किया। इन जलवायु प्रदेशों में जो क्षेत्र आते हैं उनका विवरण निचे दिया गया है।

कोपेन ने मासिक तापमान के आधार पर जलवायु को पाँच प्रमुख वर्गों मे बाँटा –

- A-वर्ग की जलवायु | उष्ण कटिबन्धीय जलवायु (Tropical Climate – A)

- B-वर्ग की जलवायु | शुष्क जलवायु (Dry Climate – B)

- C-वर्ग की जलवायु | गर्म जलवायु (Warm Climate – C)

- D-वर्ग की जलवायु | हिम जलवायु (Snow Climate – D)

- E-वर्ग की जलवायु | बर्फीली जलवायु (Ice Climate – E)

A-वर्ग की जलवायु | उष्ण कटिबन्धीय जलवायु (Tropical Climate – A)

- इस वर्ग मे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र उष्ण जलवायु प्रदेश को शामिल किया है।

- इस प्रदेश मे ठंडी के समय मे तापमान 18° से अधिक ही होता है।

- शुष्क महीनों मे 6 से.मी. तक वर्षा होती है तथा औसतन वर्षभर मे लगभग 100 से.मी. तक बारिश होती है।

B-वर्ग की जलवायु | शुष्क जलवायु (Dry Climate – B)

- इस वर्ग की जलवायु मे शुष्क तथा अर्ध-शुष्क जलवायु की दशा पायी जाती है।

- यहाँ वनस्पतियां कम देखने को मिलती है सामान्यतः शुष्क मौसम को सहन करने वाली वनस्पतियां पायी जाती है।

- यहाँ वार्षिक तापमान 18° सेग्रे. रहता है तथा बारिश वर्षभर औसतन 5 सेमी. तक होती है।

C-वर्ग की जलवायु | गर्म जलवायु (Warm Climate – C)

- यहाँ जलवायु की दशा समशीतोष्ण वर्षायुक्त पायी जाती है।

- इस प्रकार की जलवायु मे सबसे ठण्डे महीने का तापमान 18° से. ग्रे. से कम तथा 3° से. ग्रे. तक होता है।

D-वर्ग की जलवायु | हिम जलवायु (Snow Climate – D)

- इस तरह की जलवायु को शीत हिम वन जलवायु के नाम से जाना जाता है।

- यहाँ सबसे ठंडे महीने मे औसत तापमान 3° से. ग्रे. तक होता है तथा गर्मी के दिनों मे औसत तापमान 10° से. ग्रे. तक होता है।

- ग्रीष्म ऋतु काफी छोटी होती है।

E-वर्ग की जलवायु | बर्फीली जलवायु (Ice Climate – E)

- यहाँ जलवायु की दशा ध्रुवीय हिम जलवायु होती है।

- गर्म महीने मे भी तापमान औसतन 10° से. ग्रे. से कम होता है।

- भारत मे इस प्रकार की जलवायु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख प्रदेशों मे पाया जाता है

कोपेन ने पुनः वर्षा एवं तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर इन 5 मुख्य प्रकारों को पुनः 9 उप-प्रकारों में विभाजित किया है। इन उप-प्रकारों के लिए कोपन ने अंग्रेजी के छोटे वर्णो (Small letter) — m, w, s, h, g, f, c का प्रयोग किया है।

इन अक्षरों के अर्थ इस प्रकार हैं :

- a = गर्म ग्रीष्म, सबसे अधिक गर्म माह का औसत तापमान 22° से० से अधिक

- c = शीतल ग्रीष्म, सबसे अधिक गर्म माह का औसत तापमान 22° से० से कम

- f = कोई भी मौसम शुष्क नहीं

- w = शीत ऋतु में शुष्क मौसम

- s = ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मौसम

- g = गंगा तुल्य तापमान का वार्षिक परिसर, सबसे अधिक गर्म माह सक्रान्ति से पहले आता है तथा वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है

- h (heiss) = वार्षिक औसत तापमान 18°C से० से नीचे

- m (monsoon) = मानसून, शुष्क मौसम की अल्प अवधि

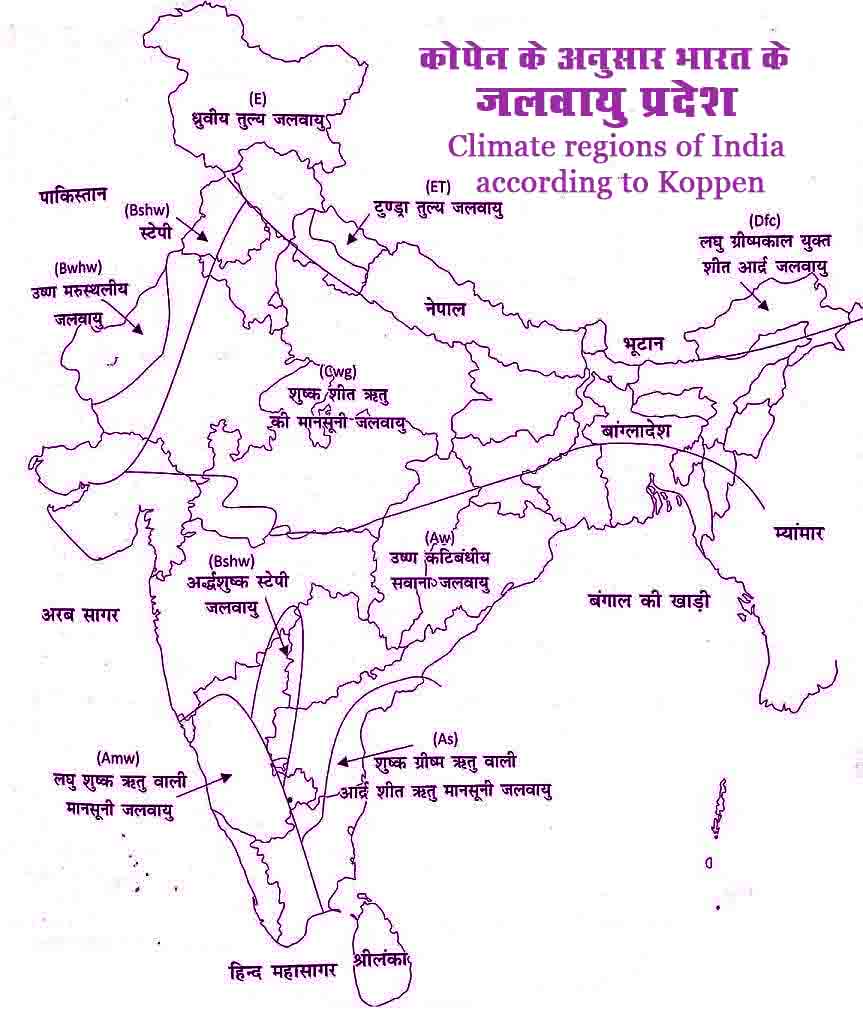

इस प्रकार व्लादिमिर कोपेन ने सम्पूर्ण भारत को निम्नलिखित 9 जलवायु प्रदेशों में बाँटा है –

1. Amw प्रकार या लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु (अत्यधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश) –

ऐसी जलवायु मुम्बई के दक्षिण में पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पायी जाती है। इन क्षेत्रों में दक्षिण-पश्चिमी मानसून से ग्रीष्म ऋतु में 250-300 सेमी. से अधिक वर्षा होती है।

- भारत मे इस प्रकार की जलवायु तटीय भागों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल मे पतली पट्टी के रूप मे देखने को मिलता है।

- यहाँ शुष्क ऋतु छोटी होती है परंतु बारिश कुछ महीनों तक होती रहती है।

- यहाँ हरी भारी वनस्पतियां पायी जाती है।

- बारिश की मात्रा लगभग 300 सेमी होती है और तापमान अपेक्षाकृत कम होता है।

इस जलवायु प्रदेश में आने वाले मुख्य क्षेत्र निम्नवत् हैं —

- मालाबार एवं कोंकण तट,

- गोवा के दक्षिण तथा पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल,

- अंडमान-निकोबार द्वीप समूह।

2. Aw प्रकार या उष्ण कटिबन्धीय सवाना जलवायु प्रदेश-

यह जलवायु कोरोमण्डल एवं मालाबार तटीय क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में पायी जाती है। अर्थात् यह जलवायु कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में पायी जाती है। यहाँ सवाना प्रकार की वनस्पति पायी जाती है। इस प्रकार के प्रदेश में ग्रीष्मकाल में दक्षिण-पश्चिम मानसून से लगभग 75 सेमी. वर्षा होती है जबकि शीत काल सूखा रहता है।

- प्रायद्वीप भारत के ज्यादातर भाग मे इस तरह की जलवायु पायी जाती है।

- ग्रीष्म ऋतु मे काफी गर्मी तथा बारिश भी होती है।

- शीत ऋतु शुष्क होती है।

- गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, दक्षिणी पाश्चिम बंगाल, दक्षिण बिहार मे इस तरह की जलवायु पायी जाती है।

3. As प्रकार या शीतकालीन वर्षा वाला प्रदेश-

यह वह प्रदेश है जहां शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में सूखा रहता है। यहां शीत ऋतु में उत्तर-पूर्वी मानसून (लौटते हुए मानसून) से अधिकांश वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा शीतकाल में लगभग 75-100 सेमी. तक होती है। इसके अन्तर्गत तटीय तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश आते हैं।

- इस जलवायु मे Aw प्रदेश की भी विशेषताएं पायी जाती है।

- परंतु यहाँ शीतकाल में वर्षा वर्षा होती है।

4. Bshw प्रकार या अर्द्ध शुष्क जलवायु प्रदेश-

यहाँ ग्रीष्म काल में 30-60 सेमी. वर्षा होती है। शीत काल में वर्षा का अभाव रहता है। यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पति पायी जाती है। इसके अन्तर्गत मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश शामिल हैं।

- गर्मी के दिन मे यहाँ साधारण बारिश होती है और शीत ऋतु मे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है।

- यहाँ वनस्पति स्टेपी तुल्य होती है साथ कांटेदार झाड़ियां, घास भी उगती है।

- कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर इस तरह की जलवायु मिलती है।

- यहाँ औसत वार्षिक तापमान 18° से.ग्रे. से अधिक रहता है।

5. Bwhw प्रकार या शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश-

यहाँ वर्षा काफी कम (30 सेमी. से भी कम) होती है तापमान अधिक रहता है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति कम होती है एवं काँटेदार मरूस्थलीय वनस्पति पायी जाती है। इस प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी, गुजरात एवं हरियाणा का दक्षिणी भाग शामिल हैं।

- इन प्रदेशों मे जलवायु शुष्क गर्म और मरुस्थलीय प्रकार की होती है।

- यहाँ बारिश की काफी कमी देखने को मिलती है।

- राजस्थान का पश्चिमी भाग इसी जलवायु मे आता है।

- तापमान काफी ऊँचा रहता है और बारिश की कमी के कारण यहाँ वनस्पतियां भी नहीं पायी जाती है।

6. Dfc प्रकार या शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश (लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु)

इस प्रकार की जलवायु सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम हिमालय के पूर्वी भागों में पायी जाती है। शीत काल ठण्डा, आर्द्र एवं लंबी अवधि का होता है तथा शीतकाल में यहां तापमान 10°C तक होता है।

- इस जलवायु मे बारिश सभी ऋतुओं में होती है।

- इस जलवायु प्रदेश मे शीत ऋतु मे तापमान 10° से.ग्रे. तक होता है और ग्रीष्म काल छोटा लेकिन बारिश युक्त होता है।

- सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, तथा असम के कुछ हिस्सों मे पायी जाती है।

7. Cwg प्रकार या समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश-

इस प्रकार की जलवायु गंगा के अधिकांश मैदानी भागों पूर्वी राजस्थान, असम और मालवा के पठारी भागों में पायी जाती है। यहाँ गर्मी में तापमान 40°C तक बढ़ जाता है जो शीतकाल में 27°C तक पहुँच जाता है। वर्षा मुख्यत: ग्रीष्म ऋतु में होती है तथा शीत काल शुष्क रहता है।

- इस जलवायु प्रदेश मे बारिश केवल वर्षा ऋतु मे मानसूनी हवाओं से होती है।

- बारिश गर्मी के कुछ महीनों तक ही सिमित रहती है लेकिन ग्रीष्म ऋतु मे गर्मी अधिक पड़ती है।

- शीत ऋतु मे बारिश काफी कम होती है परंतु कभी-कभी पश्चिमी चक्रवातों से शीत ऋतु मे बारिश हो जाती है।

- असम, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, पूर्वी राजस्थान, मलवा का पठार, पंजाब, हरियाणा इसी तरह के जलवायु प्रदेश है।

8. Et प्रकार या टुण्ड्र तुल्य जलवायु प्रदेश-

यहाँ तापमान वर्षभर 10°C से कम रहता है। शीत काल में हिमपात के रूप में वर्षा होती है। इसके अंतर्गत उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र, कश्मीर, लद्दाख एवं हिमाचल प्रदेश के 3000 से 5000 मी. ऊँचाई वाले क्षेत्र शामिल हैं।

- यहाँ तापमान 0° से 10° से.ग्रे. के बीच रहता है।

- उत्तर प्रदेश के उत्तरी पर्वतीय भाग मे इसका विस्तार मिलता है।

- हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय भागो मे भी बर्फ जमी रहती है और बारिश हिमपात के रूप मे होता है।

9. E प्रकार या ध्रुवीय तुल्य जलवायु प्रदेश-

यहाँ तापमान वर्ष भर 0°C से कम (हिमाच्छदित प्रदेश) होता है। इसके अन्तर्गत हिमालय के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में 5000 मी. से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर एवं हिमाचल CS प्रदेश) शामिल हैं।

- यह ध्रुवीय प्रकार की जलवायु होती है।

- गर्मी के महीनों मे भी तापमान 10° से.ग्रे. होता है।

- जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश इसी तरह की जलवायु पायी जाती है।

कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के प्रकार एवं उनके क्षेत्र

कोपेन जलवायु वर्गीकरण में कोपेन द्वारा द्वारा किये गए विश्व के जलवायु के समूह, लक्षण, उनके उप प्रकार, उनका कोड (संकेताक्षर) तथा लक्षण का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है –

| समूह | लक्षण | उप-प्रकार | संकेताक्षर | लक्षण |

|---|---|---|---|---|

| A उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु | सभी महिनों का औसत तापमान 18° सेल्सियस से अधिक। | उष्णकटिबंधीय वर्षावन | Af | कोई शुष्क ऋतु नहीं। |

| उष्णकटिबंधीय मानसून | Am | मानसून, लघु शुष्क ऋतु। | ||

| उष्णकटिबंधीय आद्र और शुष्क (सवाना) | Aw/As | जाड़े की शुष्क ऋतु। | ||

| B शुष्क जलवायु | वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण की अधिकता। | उपोष्ण कटिबंधीय स्टैपी | BSh | निम्न अंक्षाशीय शुष्क और अर्ध शुष्क |

| उपोष्ण कटिबंधीय मरूस्थल | BWh | निम्न अंक्षाशीय शुष्क | ||

| मध्य अंक्षाशीय स्टैपी | BSk | मध्य अंक्षाशीय शुष्क या अर्ध शुष्क | ||

| मध्य अंक्षाशीय मरूस्थल | BWk | मध्य अंक्षाशीय शुष्क | ||

| C उष्ण शीतोष्ण (मध्य अंक्षाशीय जलवायु) | सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3° सेल्सियस से अधिक किन्तु 18° सेल्सियस से कम मध्य अंक्षाशीय जलवायु। | आर्द्र अर्ध-कटिबन्धीय जलवायु | Cfa | मध्य अंक्षाशीय शुष्क या अर्ध शुष्क |

| भूमध्यसागरीय जलवायु | Csa | शुष्क गर्म ग्रीष्म | ||

| महासागरीय जलवायु | Cfb | कोई शुष्क ऋतु नहीं, कोष्ण और शीतल ग्रीष्म। | ||

| D महाद्वीपीय (शीतल हिम-वन जलवायु) | वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान शुन्य से 3° सेल्सियस नीचे। | आद्र महाद्वीपीय | Df | कोई शुष्क ऋतु नहीं, भीषण सर्दी |

| सुबारिक जलवायु (उप-उत्तर ध्रुवीय) | Dw | सर्दी शुष्क एवं भीषण | ||

| E ध्रुवीय या शीत जलवायु | सभी महीने का औसत तापमान 10° सेल्सियस से नीचे। | टुण्ड्रा | ET | कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं। |

| हिमटोप | EF | सदैव हिमाच्छादित हिम |

कोपेन के अनुसार भारतीय जलवायु वर्गीकरण के प्रकार एवं उनके क्षेत्र

कोपेन द्वारा किया गया भारतीय जलवायु के वर्गीकरण के प्रकार एवं उनके क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है –

| भारतीय जलवायु के प्रकार | क्षेत्र |

|---|---|

| Amw – लघु शुष्क ऋतू वाला मानसून प्रकार | गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट |

| As – शुष्क ग्रीष्म ऋतू वाला मानसून प्रकार | तमिलनाडु का कोरोमंडल तट |

| Aw – उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार | दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग |

| BShw – अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु | उत्तर- पश्चिमी गुजरात,पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग |

| BWhw – गर्म मरुस्थल | राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग |

| Cwg – शुष्क शीत ऋतू वाला मानसून प्रकार | गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उतर पूर्वी भारत का अधिकांश भाग |

| Dfc – लघु ग्रीष्म तथा ठंठी आद्र शीत ऋतू वाला | अरुणचल प्रदेश |

| Et – टुण्ड्र तुल्य जलवायु प्रदेश | उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र, कश्मीर, लद्दाख एवं हिमाचल प्रदेश के 3000 से 5000 मी. ऊँचाई वाले क्षेत्र |

| E- ध्रुवीय तुल्य जलवायु प्रदेश | जम्मू – कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड |