अलंकार शब्द दो शब्दों अलम + कार से मिलकर बना है। अलंकार शब्द का अर्थ श्रृंगार, आभूषण, सजावट होता है। जिस प्रकार से श्रृंगार के लिए किसी स्त्री को आभूषण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में शब्दों और भावों को बेहतर बनाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। स्पष्ट रूप से कहा जाये तो अलंकार काव्य में भाषा की अभिव्यक्ति को समझाने के लिए एवं भाषा की सुन्दरता को बढाने के लिए गहने के रूप में उपयोग होता है।

हिंदी भाषा में अलंकार का अर्थ बेहद खास है, मुख्य रूप से, “काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है।” यह विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों का एक भंडार है जिसको प्रयोग करने के बहुत से तरीके है। विचारों की अभिव्यक्ति को समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए हिंदी व्याकरण में अनेकों घटक है। लेकिन उनमे से सबसे खास अलंकार है जो हिंदी व्याकरण में अपना एक विशेष स्थान रखता है।

अलंकार की परिभाषा

“अलंकरोति इति अलंकार” अर्थात भारतीय साहित्य के अंदर जिन शब्दों के द्वारा किसी वाक्य को सजाया जाता है, उन्हें अलंकार कहते हैं।

“काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है।”

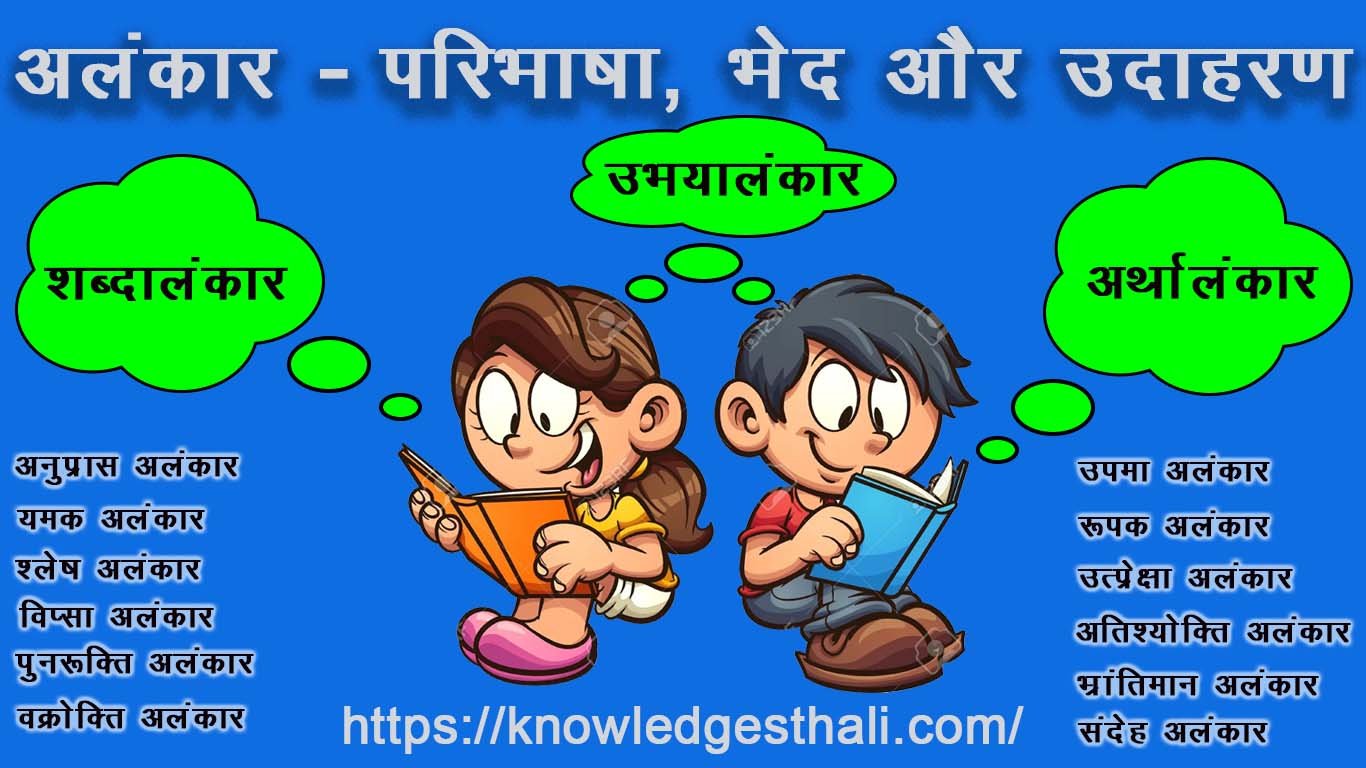

अलंकार के कितने भेद होते है?

अलंकार को व्याकरण के अंदर उनके गुणों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है।

- शब्दालंकार

- अर्थालंकार

- उभयालंकार

शब्दालंकार किसे कहते है?

शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है – शब्द + अलंकार , जिसके दो रूप होते हैं – ध्वनी और अर्थ। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल कर देने से उस शब्द का अस्तित्व ही न बचे तो ऐसी स्थिति को शब्दालंकार कहते हैं।

अर्थात जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से कोई चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार कहीं गायब हो जाता है तो, ऐसी प्रक्रिया को शब्दालंकार कहा जाता है।

शब्दालंकार के कितने भेद होते है?

शब्दालंकार को निम्न 6 भागों में बांटा गया है:-

- अनुप्रास अलंकार

- यमक अलंकार

- पुनरुक्ति अलंकार

- विप्सा अलंकार

- वक्रोक्ति अलंकार

- श्लेष अलंकार

अनुप्रास अलंकार किसे कहते है?

अनुप्रास अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है – अनु + प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण।जब किसी भी वर्ण की बार-बार आवृत्ति हो तब जो चमत्कार होता है वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है।

सरल शब्दों में कहें तो जहां पर कोई अक्षर बार बार आये या उस वर्ण को बार बार दुहराया जाए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे –

रघुपति राघव राजाराम। पतित पावन सीताराम ।।

उपर्युक्त उदाहरण में ‘र’ वर्ण कई बार आया है अतः यहां पर अनुप्रास अलंकार है।

अनुप्रास अलंकार के उदाहरण

- मधुर मधुर मुस्कान मनोहर , मनुज वेश का उजियाला।

उपर्युक्त उदाहरण में ‘म’ वर्ण की आवृति हो रही है, एवं हम जानते हैं की जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृति होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अतएव यह उदाहरण अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आयेगा।

- कल कानन कुंडल मोरपखा उर पा बनमाल बिराजती है।

जैसा की आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं की शुरू के तीन शब्दों में ‘क’ वर्ण की आवृति हो रही है, एवं हम जानते हैं की जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृति होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अतएव यह उदाहरण अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- कालिंदी कूल कदम्ब की डरनी।

जैसा की आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं की ‘क’ वर्ण की आवृति हो रही है, एवं हम जानते हैं की जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृति होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अतएव यह उदाहरण भी अनुप्रास आंकार के अंतर्गत आयेगा।

- कायर क्रूर कपूत कुचली यूँ ही मर जाते हैं।

ऊपर दिए गए उदाहरण में शुरू के चार शब्दों में ‘क’ वर्ण की आवृति हो रही है, एवं हम जानते हैं की जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृति होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अतएव यह उदाहरण अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- कंकण किंकिण नुपुर धुनी सुनी।

ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं की दो शब्दों में ‘क’ वर्ण की आवृति हो रही है, एवं हम जानते हैं की जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृति होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अतएव यह उदाहरण अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- तरनी तनुजा तात तमाल तरुवर बहु छाए।

जैसा की आपे देख सकते हैं की ऊपर दिए गए उदाहरण में ‘त’ वर्ण की आवृति हो रही है, एवं हम जानते हैं की जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृति होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अतएव यह उदाहरण अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- चारु चन्द्र की चंचल किरणें, खेल रही थी जल-थल में।

ऊपर दिए गए वाक्य में ‘च’ वर्ण की आवृति हो रही है और इससे वाक्य सुनने में और सुन्दर लग रहा है, एवं हम जानते हैं की जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृति होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है।अतएव यह उदाहरण अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- बल बिलोकी बहुत मेज बचा।

ऊपर दिए गए वाक्य में जैसा कि देख सकते हैं ‘ब’ वर्ण की आवृति हो रही है, एवं हम जानते हैं की जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृति होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है।अतएव यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा।

- कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम वारी ब्यारी।

ऊपर दिए गए वाक्य में ‘क’, ‘भ’ आदि वर्णों की आवृति हो रही है, एवं हम जानते हैं की जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृति होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अतएव यह उदाहरण अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- जे न मित्र दुख होहिं दुखारी, तिन्हहि विलोकत पातक भारी।

निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना।।

ऊपर दिए गए उदाहरण में ‘द’ वर्ण की बार बार आवृति हो रही है , एवं हम जानते हैं की जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृति होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अतएव यह उदाहरण अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- कोमल कलाप कोकिल कमनीय कूकती थी।

ऊपर दिए गए वाक्य में क वर्ण की आवृति हो रही है जिससे की वाक्य की शोभा बढ़ रही है। जैसा की परिभाषा में भी बताया गया है की जब किसी काव्य की शोभा बढाने के लिए एक ही वर्ण की आवृति होती है तो वह अनुप्रास अलंकर होता है। अतः यह काव्यांश अनुप्रास अलंकर के अंतर्गत आएगा।

अनुप्रास अलंकार के उपभेद

अनुप्रास के उपभेद इस प्रकार हैं :-

- छेकानुप्रास अलंकार

- वृतानुप्रास अलंकार

- लाटानुप्रास अलंकार

- अत्नयानुप्रास अलंकार

- श्रुत्यानुप्रास अलंकार

छेकानुप्रास अलंकार-जिस जगह पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे-

- रीझि रीझि रस्सी रस्सी हंसी हंसी उठे

- सासे भरी आंसू भरी कहत दही दही

वृतानुप्रास अलंकार– जब व्यंजन की आवृत्ति बार-बार हो वहां पर वृतानुप्रास अलंकार होता है। जैसे-

- चामर सी, चंदन सी, चांद सी, चांदनी चमेली चारुचंद्र सुघर है।

लाटानुप्रास अलंकार– जिस जगह पर शब्द और वाक्य की आवृत्ति हो और प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अनवय करने पर भिन्नता आ जाए तो उस जगह लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे-

- तेग बहादुर , हां , वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ ,

- तेग बहादुर , हां , वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ

अत्नयानुप्रास अलंकार– जिस जगह अंत में तुक मिलती हो वहां पर अनंतयानुप्रास अलंकार होता है। जैसे-

- लगा दी किसने आकर आग।

- कहां था तू संशय के नाग?

श्रुत्यानुप्रास अलंकार– जिस जगह पर कानों को मधुर लगने वाले वनों का आवृत्ति हो उस जगह श्रुत्यानुप्रास अलंकार आता है। जैसे-

- दिनांक था , थे दीनानाथ डूबते ,

- सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे।

यमक अलंकार किसे कहते है?

जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृति होती है उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौन्दर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार-बार आवृति होती है।

प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है। शब्द की दो बार आवृति होना वाक्य का यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक है।

यमक शब्द का अर्थ होता है दो। जब एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ अलग-अलग आए वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे-

यमक अलंकार के उदाहरण

- कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय। भाग खाए बौराए नर , वा पाते बौराये।।

इस पद्य में ‘कनक’ शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ ‘सोना’ और दुसरे कनक का अर्थ ‘धतूरा’ है। अतः ‘कनक’ शब्द का दो बार प्रयोग और भिन्नार्थ के कारण उक्त पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा दिखती है।

- माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर। कर का मनका डारि दे, मन का मनका फेर।

ऊपर दिए गए पद्य में ‘मनका’ शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है। पहली बार ‘मनका’ का आशय माला के मोती से है और दूसरी बार ‘मनका’ से आशय है मन की भावनाओ से।

अतः ‘मनका’ शब्द का दो बार प्रयोग और भिन्नार्थ के कारण उक्त पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा दिखती है।

- कहै कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी

ऊपर दिए गए वाक्य में ‘बेनी’ शब्द दो बार आया है। दोनों बार इस शब्द का अर्थ अलग है।

पहली बार ‘बेनी’ शब्द कवि की तरफ संकेत कर रहा है। दूसरी बार ‘बेनी’ शब्द चोटी के बारे में बता रहा है। अतः उक्त पंक्तियों में यमक अलंकार है।

- काली घटा का घमंड घटा।

ऊपर दिए गए वाक्य में ‘घटा’ शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। पहली बार ‘घटा’ शब्द का प्रयोग बादलों के काले रंग की और संकेत कर रहा है।

दूसरी बार ‘घटा’ शब्द बादलों के कम होने का वर्णन कर रहा है। अतः ‘घटा’ शब्द का दो बार प्रयोग और भिन्नार्थ के कारण उक्त पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा दिखती है।

- तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है।

ऊपर दिए गए उदाहरण में ‘बेर’ शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। पहली बार तीन ‘बेर’ दिन में तीन बार खाने की तरफ संकेत कर रहा है तथा दूसरी बार तीन ‘बेर’ का मतलब है तीन फल।

अतः ‘बेर’ शब्द का दो बार प्रयोग और भिन्नार्थ के कारण उक्त पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा दिखती है।

- ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहन वारी।

ऊँचे घोर मन्दर के अन्दर रहाती है।।

ऊपर दिए गए उदाहरण में ऊँचे घोर मंदर शब्दों की दो बार आवृति की जा रही है। यहाँ दो बार आवृति होने पर दोनों बार अर्थ भिन्न व्यक्त हो रहा है। हम जानते हैं की जब शब्द की एक से ज़्यादा बार आवृति होती है एवं विभिन्न अर्थ निकलते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है।

अतः यह उदाहरण यमक अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- किसी सोच में हो विभोर साँसें कुछ ठंडी खिंची। फिर झट गुलकर दिया दिया को दोनों आँखें मिंची।।

ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा की आप देख सकते हैं यहां दिया शब्द की एक से ज़्यादा बार आवृति हो रही है। पहली बार ये शब्द हमें दिये को बुझा देने की क्रिया का बोध करा रहा है। दूसरी बार यह शब्द दिया संज्ञा का बोध करा रहा है।

यहाँ दो बार आवृति होने पर दोनों बार अर्थ भिन्न व्यक्त हो रहा है। हम जानते हैं की जब शब्द की एक से ज़्यादा बार आवृति होती है एवं विभिन्न अर्थ निकलते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है।

अतः यह उदाहरण यमक अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर।

कर का मनका डारि दै, मन का मनका फेर।।

ऊपर दिए गए उदाहरण में मन का शब्द की एक से अधिक बार आवृति हो रही है। पहली बार ये शब्द हमें हमारे मन के बारे में बता रहे हैं और दूसरी बार इस शब्द की आवृति से हमें माला के दाने का बोध हो रहा है। यह उदाहरण यमक अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं।

ऊपर दिए गए वाक्य में तारे शब्द की दो बार आवृति हुई है।

जहां पहली बार तारे शब्द का मतलब उदारता से है वहीँ दूसरी बार तारे शब्द का मतलब आसमान में तारों की बड़ी संख्या से है।

कवि इस काव्यांश में कहना चाह रहे हैं की तुम इतने उदार हो जितने आसमान में तारे भी नहीं हैं।

हम जानते हैं की जब एक काव्य में किसी शब्द की आवृति होती है तो वहां यमक अलंकार होता है। अतः यह काव्यांश भी यमक अलंकार के अंतर्गत आएगा।

यमक अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण

- केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास।

- बरजीते सर मैन के, ऐसे देखे मैं न हरिनी के नैनान ते हरिनी के ये नैन।

- तोपर वारौं उर बसी, सुन राधिके सुजान। तू मोहन के उर बसी ह्वे उरबसी सामान।

- भर गया जी हनीफ़ जी जी कर, थक गए दिल के चाक सी सी कर।

यों जिये जिस तरह उगे सब्ज़, रेग जारों में ओस पी पी कर।।

श्लेष अलंकार किसे कहते है?

श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो उस समय श्लेष अलंकार होता है।

यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे:

श्लेष अलंकार के उदाहरण

- रहिमन पानी राखिये,बिन पानी सब सून।

पानी गये न ऊबरै, मोती मानुष चून।।

इस दोहे में रहीम ने पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया है :

- पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता (पानी) होना चाहिए।

- पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है। रहीम कहते हैं कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं ।

- पानी का तीसरा अर्थ जल से है जिसे आटे (चून) से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी (विनम्रता) रखना चाहिए जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। अतः यह उदाहरण श्लेष के अंतर्गत आएगा ।

- जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय। बारे उजियारो करै, बढ़े अंघेरो होय।

इस उदहारण में रहीम जी ने दोहे के द्वारा दीये एवं कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। रहीम जी कहते हैं कि शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं लेकिन बढ़ने पर अन्धेरा हो जाता है।

यहाँ बढे शब्द से दो विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। दीपक के सन्दर्भ में बढ़ने का मतलब है बुझ जाना जिससे अन्धेरा हो जाता है। कुपुत्र के सन्दर्भ में बढ़ने से मतलब है बड़ा हो जाना।

बड़े होने पर कुपुत्र कुकर्म करता है जिससे परिवार में अँधेरा छा जाता है। एक शब्द से ही दो विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- सीधी चलते राह जो, रहते सदा निशंक|जो करते विप्लव, उन्हें, ‘हरि’ का है आतंक||

इस उदहारण में हरि शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन उसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है बन्दर एवं दूसरा अर्थ है भगवान।

यह दोहा बंदरों के सन्दर्भ में भी हो सकता है एवं भगवान के सन्दर्भ में भी। एक सहबद से डो अर्थ निकल रहे हैं, अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- जो चाहो चटक न घटे, मैलो होय न मित्त राज राजस न छुवाइये नेह चीकने चित्त।।

जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि रज शब्द से डो अर्थ निकल रहे हैं पहला है अहंकार तथा दूसरा धुल।

एक शब्द से नही दो अर्थ निकल रहे है पहला है पहला प्रेम एवं दूसरा तेल। अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई ।

ऊपर दिए गए उदाहरण में घनीभूत शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ है मनुष्य के मन में कुछ समय से इकट्ठी पीड़ा जो अब आँसू के रूप में बह निकली है। दूसरा अर्थ है मेघ बनी हुई अर्थात बादल जो कुछ दिनों से पानी को इकठ्ठा कर रहे थे वे अब उसे बरसा रहे हैं।

इस उदाहरण में दुर्दिन शब्द से भी दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ है बुरे दिन जब पीड़ा की वजह से आँसू बह रहे हैं। दूसरा अर्थ है बारिश के दिन जब बादल कुछ दिनों से इकट्ठे किये गए पानी को बरसाते हैं।

- पी तुम्हारी मुख बास तरंग आज बौरे भौरे सहकार।

ऊपर दिए गए उदाहरण में बौरे शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ भौरे के लिए मस्त होना प्रतीत हुआ है। दूसरा अर्थ आम के प्रसंग में प्रतीत हुआ है यहां आम के मंजरी निकलना बताया गया है।

एक शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएंगे।

- रावण सर सरोज बनचारी। चलि रघुवीर सिलीमुख।

ऊपर दिए गए उदाहरण में सिलीमुख शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। इस शब्द का पहला अर्थ बाण से एवं दूसरा अर्थ भ्रमर से है।

जैसा की इस वाक्य में ही शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियाँ।

जैसा की आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, कवि द्वारा कलि शब्द का प्रयोग दो अर्थ प्रकट करने के लिए किया गया है : कलि का एक मतलब है फूलों की खिलने से पहले की अवस्था एवं कलि का दूसरा मतलब है योवन आने से पहली की अवस्था। इस प्रकार कलि शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं। अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- मेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोय। जा तन की झाँई परे श्याम हरित दुति होय।।

ऊपर दिए गए काव्यांश में कवि द्वारा हरित शब्द का प्रयोग दो अर्थ प्रकट करने के लिए किया है। यहाँ हरित शब्द के अर्थ हैं- हर्षित (प्रसन्न होना) और हरे रंग का होना। अतः यह उदाहरण श्लेष के अंतर्गत आएगा क्योंकि एक ही शब्द के दो अर्थ प्रकट हो रहे हैं।

यमक और श्लेष अलंकार में अंतर

- एक काव्य में यमक अलंकार होने के लिए एक ही शब्द कि कम से कम दो बार आवृति होना जरुरी है। हर बार शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे :

- कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। या खाए बौरात नर या पा बौराय।।

दिए गए उदाहरण में ‘कनक’ शब्द की दो बार आवृति हुई है। पहली बार कनक का मतलब धतुरा है तो दूसरी बार कनक का मतलब स्वर्ण है। एक शब्द की दो बार आवृति हुई एवं दोनों बार शब्द का अर्थ अलग निकला। इससे पता चलता है की यह यमक अलकार का उदाहरण है।

2. किसी काव्य में श्लेष अलंकार होने के लिए एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ निकलने चाहिए। जैसे:

- सीधी चलते राह जो, रहते सदा निशंक| जो करते विप्लव, उन्हें, ‘हरि’ का है आतंक||

दिए गए उदाहरण में हरि शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं पहला है भगवान ओर दूसरा है बन्दर। एक शब्द से दो अर्थ निकलने के कारण यह शब्द श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- काली घटा का घमंड घटा।

दिए गए उदाहरण में घटा शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। पहली बार घटा का मतलब काले बादल है एवं दूसरी बार घटा मतलब कम होना से है।

दो बार शब्द कि आवृति होना एवं दोनों बार विभिन्न अर्थ होना यमक अलंकार की विशेषता है। अतः इस उदाहरण में यमक अलंकार है।

- जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय। बारे उजियारो करै, बढ़े अंघेरो होय।

दिए गए उदाहरण में बारे शब्द एवं बढे शब्द एक बार आये हैं। लेकिन इन दोनों शब्दों से एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं।

बारे का अर्थ बचपन भी होता हैं एवं दीपक का जलना भी होता है। बढे का मतलब आयु बढ़ना भी होता है एवं दीपक का बुझने होता हैं।

एक शब्द के ही विभिन्न अर्थ निकलना श्लेष अलंकार की विशेषता होती है अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएगा।

पुनरुक्ति अलंकार किसे कहते है?

पुनरुक्ति अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बनता है:

पुनः + उक्ति

जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है तो उस जगह पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे-

उदाहरण :-

1. मधुर वचन कहि-कहि परितोषीं।

उपर दिए गए वाक्य में कहि शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है। जिसके कारण काव्य में सुंदरी की वृद्धि हुई है जिससे यहां पुनरुक्ति अलंकार माना जाएगा।

2. सुबह-सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं।

उपर दिए गए वाक्य में सुबह शब्द का मतलब एक ही है जबकि यहां इस शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। अतः यह पुनरुक्ति अलंकार माना जाएगा।

विप्सा अलंकार किसे कहते है?

जब आदर, हर्ष, शोक विस्मयादिबोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग होता है वह पुनरावृति को ही विप्सा अलंकार कहते हैं। जैसे-

उदाहरण :-

- मोहि-मोहि मोहन को मन भयो राधामय।

राधा मन मोहि-मोहि मोहन मयी-मयी।। - मधुर-मधुर मेरे दीपक जल।

- उठा लो ये दुनिया, जला दो ये दुनिया।

तुम्हारी है तुम ही सम्हालो ये दुनिया। - विहग-विहग

फिर चहक उठे ये पुंज-पुंज

कल-कूजित कर उर का निकुंज

चिर सुभग-सुभग।

वक्रोक्ति अलंकार किसे कहते है?

जिस जगह पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता द्वारा अलग अर्थ निकल कर आता है उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं।

वक्रोक्ति अलंकार के भेद

- काकू वक्रोक्ति

- श्लेष वक्रोक्ति

काकू वक्रोक्ति अलंकार– जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को उसके कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ अन्य प्रकार का अर्थ निकाले उसे काकू वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण:

- मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू

श्लेष वक्रोक्ति अलंकार-जिस जगह पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग प्रकार का अर्थ निकाल कर आता है वहां श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण:

- रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून ।

- पानी गए न ऊबरे मोती मानस चून।

अर्थालंकार किसे कहते है?

जिस जगह पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता हो उस जगह अर्थालंकार होता है।

अर्थालंकार के भेद

- उपमा

- रूपक

- उत्प्रेक्षा

- दृष्टांत

- संदेह

- अतिशयोक्ति

- उपमेयोपमा

- प्रतीप

- अनन्यय

- भ्रांतिमान

- दीपक

- अपह्ति

- व्यक्तिरेक

- विभावना

- विशेषोक्ति

- अथात्नरन्यास

- उल्लेख

- विरोधाभास

- असंगति

- मानवीकरण

- अन्योक्ति

- काव्यलिग

- स्वभोक्ति

- कारणमाला

- पर्याय

- समासोक्ति

उपमा अलंकार की परिभाषा

जब किन्ही दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना किया जाए, तब वहां उपमा अलंकर होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ किया जाता है। जैसे :

- हरि पद कोमल कमल।

दिए गए उदाहरण में हरि के पैरों कि तुलना कमल के फूल से की गयी है। यहाँ पर हरि के चरणों को कमल के फूल के सामान कोमल बताया गया है। यहाँ उपमान एवं उपमेय में कोई साधारण धर्म होने की वजह से तुलना की जा रही है अतः यह उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा।

उपमा अलंकार के अंग

उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं :

- उपमेय

- उपमान

- साधारण धर्म

- वाचक शब्द

उदाहरण : सागर-सा गंभीर हृदय हो, गिरी-सा ऊंचा हो जिसका मन

उपमेय : जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या जो वर्णन का विषय है वो उपमेय कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में हृदय एवं मन उपमेय हैं।

उपमान : वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही हो वह उपमान कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में सागर एवं गिरी उपमान हैं।

साधारण धर्म : साधारण धर्म उपमान ओर उपमेय में समानता का धर्म होता है। अर्थात जो गुण उपमान ओर उपमेय दोनों में हो जिससे उन दोनों कि तुलना कि जा रही है वही साधारण धर्म कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में गंभीर एवं ऊँचा साधारण धर्म है।

वाचक शब्द : वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है। जैसे : सा। ऊपर दिए गए उदाहरण में ‘सा’ वाचक शब्द है।

उपमा अलंकार के उदाहरण

- कर कमल-सा कोमल हैं।

ऊपर दिए गए उदाहरण में कर अर्थात हाथ को कमल के सामान कोमल बताया गया है। वाक्य में दो वस्तुओं की तुलना की गयी है अतः यह उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। इस उदाहरण में ‘कर’ – उपमेय है, ‘कमल’ – उपमान है, कोमल – साधारण धर्म है एवं सा – वाचक शब्द है। जब किन्ही दो वस्तुओं की उनके एक सामान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है।

अतः यह उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- पीपर पात सरिस मन ड़ोला।

ऊपर दिए गए उदाहरण में मन को पीपल के पत्ते कि तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस उदाहरण में ‘मन’ – उपमेय है, ‘पीपर पात’ – उपमान है, ‘डोला’ – साधारण धर्म है एवं ‘सरिस’ अर्थात ‘के सामान’ – वाचक शब्द है। जब किन्ही दो वस्तुओं की उनके एक सामान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है।

अतः यह उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- मुख चन्द्रमा-सा सुन्दर है।

ऊपर दिए गए उदाहरण में चेहरे की तुलना चाँद से की गयी है। इस वाक्य में ‘मुख’ – उपमेय है, ‘चन्द्रमा’ – उपमान है, ‘सुन्दर’ – साधारण धर्म है एवं ‘सा’ – वाचक शब्द है। जब किन्ही दो वस्तुओं की उनके एक सामान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है।

अतः यह उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- नील गगन-सा शांत हृदय था रो रहा।

जैसा की आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं यहां हृदय की नील गगन से तुलना की गयी है। इस वाक्य में हृदय – उपमेय है एवं नील गगन – उपमान है शांत – साधारण धर्म है एवं सा – वाचक शब्द है। जब किन्ही दो वस्तुओं की उनके एक सामान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है।

अतः यह उदारण उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- हाय फूल-सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी।

ऊपर दिए गए वाक्य में जैसा की आप देख सकते हैं बच्चों की तुलना एक फूल की कोमलता से की गयी है। जब किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना उनके सम्मान धर्म की वजह से की जाती है तब वहां उपमा अलंकर होता है।

अतः यह उदाहरण भी उपमा अलंकार के अनार्गत आएगा।

रूपक अलंकार की परिभाषा

जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए यानी उपमेय ओर उपमान में अभिन्नता दर्शायी जाए तब वह रूपक अलंकार कहलाता है।

रूपक अलंकार अर्थालंकारों में से एक है। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखायी पड़ता है। जैसे:

रूपक अलंकार के उदाहरण

- वन शारदी चन्द्रिका-चादर ओढ़े।

दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं चाँद की रोशनी को चादर के समान ना बताकर चादर ही बता दिया गया है। इस वाक्य में उपमेय – ‘चन्द्रिका’ है एवं उपमान – ‘चादर’ है। यहां आप देख सकते हैं की उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शायी जा रही है। हम जानते हैं की जब अभिन्नता दर्शायी जाती ही तब वहां रूपक अलंकार होता है।

अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।

ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। ‘राम रतन’ – उपमेय पर ‘धन’ – उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है।यहां आप देख सकते हैं की उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शायी जा रही है। हम जानते हैं की जब अभिन्नता दर्शायी जाती ही तब वहां रूपक अलंकार होता है।

अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- गोपी पद-पंकज पावन कि रज जामे सिर भीजे।

ऊपर दिए गए उदाहरण में पैरों को ही कमल बता दिया गया है। ‘पैरों’ – उपमेय पर ‘कमल’ – उपमान का आरोप है। उपमेय ओर उपमान में अभिन्नता दिखाई जा रही है। यहां आप देख सकते हैं की उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शायी जा रही है। हम जानते हैं की जब अभिन्नता दर्शायी जाती ही तब वहां रूपक अलंकार होता है।

अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- बीती विभावरी जागरी ! अम्बर पनघट में डुबो रही तारा घाट उषा नगरी।

जैसा की आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं यहां उषा में नागरी का, अम्बर में पनघट का और तारा में घाट का निषेध रहित आरोप हुआ है। यहां आप देख सकते हैं की उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शायी जा रही है। हम जानते हैं की जब उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शायी जाती ही तब वहां रूपक अलंकार होता है।

अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- प्रभात यौवन है वक्ष सर में कमल भी विकसित हुआ है कैसा।

ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा की आप देख सकते हैं यहाँ यौवन में प्रभात का वक्ष में सर का निषेध रहित आरोप हुआ है। यहां हम देख सकते हैं की उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शायी जा रही है। हम जानते हैं की जब उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शायी जाती ही तब वहां रूपक अलंकार होता है।

अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- उदित उदयगिरी-मंच पर, रघुवर बाल-पतंग। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग।।

उपर्युक्त पंक्तियों में उदयगिरी पर ‘मंच’ का, रघुवर पर ‘बाल-पतंग'(सूर्य) का, संतों पर ‘सरोज’ का एवं लोचनों पर भ्रंग(भोरों) का अभेद आरोप है। अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- शशि-मुख पर घूँघट डाले अंचल में दीप छिपाये।

ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा आप देख सकते हैं की मुख(उपमेय) पर शशि यानी चन्द्रमा(उपमान) का आरोप है। अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- मन-सागर, मनसा लहरि, बूड़े-बहे अनेक।

ऊपर दिए गए उदाहरण में मन(उपमेय) पर सागर(उपमान) का एवं मनसा यानी इच्छा(उपमेय) पर लहर(उपमान) का आरोप है। यहां उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शायी जा रही है। अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- विषय-वारि मन-मीन भिन्न नहिं होत कबहुँ पल एक।

जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं विषय(उपमेय) पर वारि(उपमान) एवं मन (उपमेय) पर मीन (उपमान) का आरोप है। यहां उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शायी जा रही है। अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- ‘अपलक नभ नील नयन विशाल’

ऊपर दी गयी पंक्तियों में खुले आकाश(उपमेय) पर अपलक नयन(उपमान) का आरोप है। अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- सिर झुका तूने नीयति की मान ली यह बात। स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय-जलजात।

जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं हृदय जलजात में हृदय(उपमेय) पर जलजात यानी कमल(उपमान) का अभेद आरोप किया गया है। अतः यह उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- मुनि पद कमल बंदि दोउ भ्राता।

मुनि के चरणों (उपमेय) पर कमल (उपमान) का आरोप।

- भजमन चरण कँवल अविनाशी।

ईश्वर के चरणों (उपमेय) पर कँवल (कमल) उपमान का आरोप।

- बंद नहीं, अब भी चलते हैं नियति नटी के क्रियाकलाप।

प्रकृति के कार्य व्यवहार (उपमेय) पर नियति नटी (उपमान) का अरोप।

- सिंधु-बिहंग तरंग-पंख को फड़काकर प्रतिक्षण में।

सिंधु (उपमेय) पर विहंग (उपमान) का तथा तरंग (उपमेय) पर पंख (उपमान) का आरोप।

उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा

जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने कि कल्पना की जाए या संभावना हो तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में -मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु मानो, निश्चय, ईव, ज्यों आदि आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे :

उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण

- ले चला साथ मैं तुझे कनक। ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण।।

ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कनक का अर्थ धतुरा है। कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा हो।

काव्यांश में ‘ज्यों’ शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एवं कनक – उपमेय में स्वर्ण – उपमान के होने कि कल्पना हो रही है। अतएव यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- सिर फट गया उसका वहीं। मानो अरुण रंग का घड़ा हो।

दिए गए उदाहरण में सिर कि लाल रंग का घड़ा होने कि कल्पना की जा रही है। यहाँ सिर – उपमेय है एवं लाल रंग का घड़ा – उपमान है। उपमेय में उपमान के होने कि कल्पना कि जा रही है। अतएव यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- नेत्र मानो कमल हैं।

ऊपर दिए गए उदाहरण में ‘नेत्र’ – उपमेय की ‘कमल’ – उपमान होने कि कल्पना कि जा रही है। मानो शब्द का प्रय्प्ग कल्पना करने के लिए किया गया है। आएव यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- सोहत ओढ़े पीत पट, स्याम सलोने गात | मनहुँ नीलमनि सैल पर, आतप परयौ प्रभात ||

यहाँ इन पंक्तियों में श्रीकृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर पर शोभायमान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की गई है।

जैसा कि आप देख सकते हैं मनहूँ शब्द का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए किया गया है। अतः यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- सखि सोहत गोपाल के, उर गुंजन की मालबाहर सोहत मनु पिये, दावानल की ज्वाल।।

ऊपर दी गयी पंक्तियों में ‘गूंज की माला’ – उपमेय में ‘दावानल की ज्वाल’ – उपमान की संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। दी गयी पंक्ति में मनु शब्द का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए किया गया है अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- बहुत काली सिल जरा-से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो।

ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत काले पत्थर की ज़रा से लाल केसर से धुलने कि कल्पना कि गयी है। अतः यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।

इस उदाहरण में अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए शरीर(उपमेय) की कल्पना हवा के जोर से जागते सागर(उपमान) से कि गयी है। दिए गए उदाहरण में मानो शब्द का प्रयोग किया गया है अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए| हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए|

जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि पंक्तियों में उत्त्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों (उपमेय) में ओस जल-कण युक्त पंकज (उपमान) की संभावना प्रकट की गयी है। वाक्य में मानो वाचक शब्द प्रयोग हुआ है अतएव यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- मानो माई घनघन अंतर दामिनी। घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि-ब्रज भामिनी।।

इन पंक्तियों में रासलीला का एक अलोकिक द्रश्य दिखाया गया है। गोरी गोपियाँ और श्यामवर्ण कृष्ण मंडलाकार नाचते हुए ऐसे लगते हैं मानो बादल और बिजली साथ साथ शोभायमान हों।

यहाँ गोपियों(उपमेय) में बिजली(उपमान) की एवं कृष्ण(उपमेय) में बादल(उपमान) की कल्पना की गयी है। उपर्युक्त पंक्तियों में मानो वाचक शब्द प्रयोग किया गया है।

- नील परिधान बीच सुकुमारी खुल रहा था मृदुल अधखुला अंग , खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग।

जैसा की आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते नीले कपडे में राजकुमारी का वर्णन किया गया है। कहा गया है की नीले परिधान में राजकुमारी ऐसी लग रही है जैसे की बिजली का फूल खिल गया हो गुलाबी रंग के बीच में। हम हैं की इस वाक्य में ज्यों शब्द का भी प्रयोग किया गया है। हम जानते हैं की जब ज्यों जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो फिर उस वाक्य में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।

अतः यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए।

ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा आप देख सकते हैं, जब उत्तरा आँसू आते हैं तो ऐसा कहा जाता है की जैसे कमल नए हो गए हों। जैसा की आपने देखा की नैनो में कमल के होने की कल्पना की गयी है। यहाँ मनो जानो जैसा शब्द का भी प्रयोग किया गया है। हम यह भी जानते हैं की जब भी किसी वाक्य मैं नु, जनु, जनहु, जानो, मानहु मानो, निश्चय, ईव, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उस आक्या में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।

अतः यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरो में गोल नीलम हैं जड़े।

जैसा की आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं यहां बड़े-बड़े नेत्र (उपमेय ) में नीलम (उपमान) के होने की कल्पना की जा रही है। यहाँ कवि कह रहा है की तुम्हारी बड़ी बड़ी आँखें ऐसी लगती हैं जैसे की हीरों में नीलम जड़े हुए हैं। जैसा की आपने देखा उपमेय मं उपमान के होने की कल्पना की जा रही है। इस वाक्य में जान पड़ता है का प्रयोग किया जा रहा है।

अतः यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- पाहून ज्यों आये हों गाँव में शहर के; मेघ आये बड़े बन ठन के संवर के।

कवि ने यहाँ बादलों को शहर से आये दामाद के सामान या शहर से आये अतिथि के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार, कोई दामाद बड़ा ही सज-धज कर एवं बन-ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार, मेघ भी बड़े बन-ठन कर और सुंदर वेशभूषा धारण कर के आये हैं। इसके अलावा हम यह भी देख सकते हैं की तुलना करने के लिए कवि द्वारा ज्यों शब्द का प्रयोग भी किया गया है।

अतः यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकर के अंतर्गत आएगा।

दृष्टान्त अलंकार की परिभाषा

- जहाँ पूर्व में कोई कथन कहकर दूसरे कथन में उसकी पुष्टि की जाये। दृष्टांत में सामान्य से विशेष की पुष्टि होती है।

- उपमेय वाक्य, उपमान वाक्य तथा उनके साधारण धर्मों में यदि बिम्ब-प्रतिबिंब भाव हो तो दृष्टान्त अलंकार होगा। दृष्टान्त का अर्थ है – उदाहरण।

- बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव होने पर, उपमेय वाक्य में जो बात कही जाती है, उसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी से मिलता-जुलता दूसरा उपमान वाक्य कहा जाता है, जो प्रथम वाक्य भी सत्यता पर प्रामाणिकता की मोहर लगा देता है, तो वहाँ दृष्टान्त अलंकार माना जाता है।

- दूसरे शब्दों में, ’’जहाँ उपमेय और उपमान के रूप में दो भिन्न-भिन्न वाक्य ऐसे रहते हैं जिनके धर्मों में विभिन्नता होती है, किंतु दोनों में एक प्रकार की समानता या एकता-सी दिखलायी जाती है।

- दृष्टान्त में जैसे, ज्यों आदि पद नहीं रहते, फिर भी वाक्यों में एकता प्रकट की जाती है।

- जब पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती-जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए इस प्रकार जब दो वाक्यों में बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव हो, तब दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें प्रथम वाक्य की छाया द्वितीय वाक्य में पङती है अर्थात् प्रथम वाक्य की पुष्टि के लिए द्वितीय वाक्य की योजना की जाती है।

दृष्टान्त अलंकार के उदाहरण

1. कुलहिं प्रकासै एक सुत, नहिं अनेक सुत निंद।

चंद एक सब तम हरै, नहिं ठडगन के वृन्द।।

यहाँ दो पृथक् वाक्यों में, जिनके धर्म (भाव) भी पृथक् ही हैं, एकता एवं समता दिखाई गई है। एक में दूसरे का प्रतिबिंब-सा दिखता है।

2. कन कन जोरै मन जुरै, खावत निबरे सोय।

बूँद-बूँद तें घट भरै, टपकत रीतो होय।।

3. श्रम ही सों सब मिलत है, निन श्रम मिलै न काहि।

सीधी अंगुरी घी जम्यो, क्यों हू निकसत नांहि।।

4. मनुष जनम दुरलभ अहै, होय न दूजी बार।

पक्का फल जो गिरि परा, बहुरि न लागै डार।।

5. पानी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते।

देखो भयंकर भेङिये भी, आज आँसू ढालते।।

6. परी प्रेम नंदलाल के, हमहिं न भावत जोग।

मधुप राजपद पाय के, भीख न मांगत लोग।।

7. बिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय।

रहिमन फाटे दूध को, मथै न माखन होय।।

8. करत-करत अभ्यास के, जङमति होत सुजान।

रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निसान।।

9. रूप नंदलाल को, दृगानि रचै नहि आन।

तजि पीयूष कोउ करत, कटु औषधि को पान।।

10. सिव औरंगहि जिति सकै, और न राजा-राव।

हत्थि-मत्थ पर सिंह बिनु, आन न घालै घाव।।

छत्रपति शिवाजी ही औरंगजेब को जीत सकते है अन्य राजा नहीं। फिर उदाहरण स्वरूप दूसरी बात – जो पहली बात से मिलती-जुलती है, कि हाथी के मस्तक पर सिंह ही घाव कर सकता है और कोई नहीं।

11. रहिमन अँसुवा नयन ढरि, जिय दुख प्रकट करेइ।

जाहि निकारौ गेह तें, कस न भेद कहि देइ।।

12. सठ सुधरहिं सत संगति पाई।

परस परसि कु-धातु सुहाई।।

सत्संगति से दुष्ट भी उस प्रकार सुधर जाते हैं जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है।

13. भरतहिं होइ न राजमदु, विधि हरि पद पाय।

कबहुँ कि काँजी सीकरनि, छीर सिन्धु विनसाय।।

(ब्रह्म, विष्णु तथा महेश का पद पाकर भी भरत को राजमद ख्राज का घमंड नहीं हो सकता। इस कथन की पुष्टि करने के लिए उपमान वाक्य में यह दृष्टांत दिया गया है कि भला खटाई की थोङी बूँदों से क्या क्षीर समुद्र फट सकता है अर्थात् नहीं फट सकता) इस दोहे के दोनों तथ्य बिम्बप्रतिबिम्बभाव से जुङे हुए है जिनमें एक दूसरे से मिलती-जुलती बातें कहीं गई है, अतः यहाँ दृष्टान्त अलंकार है।

संदेह अलंकार की परिभाषा

जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है और यह संदेह अन्त तक बना रहता है तो वहाँ संदेह अलंकार माना जाता है।

इसका मतलब यह है कि जब किसी पदार्थ को देखकर हम उसके नाम (संज्ञा) के बारे में कोई निर्णय नहीं कर पाते है एवं यह अनिर्णय को स्थिति अन्त तक बनी रहती है तो वहाँ संदेह अलंकार माना जाता है।

जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तु के होने की संभावना दिखायी पड़े और निश्चय न हो पाये, तब संदेह अलंकार माना जाता है।

पहचान : ’किधौं’, ’केधौं’, ’किंवा’ (संदेहवाचक का प्रयोग) जैसे-

’’निश्चय होय न वस्तु को, सो संदेह कहाय।

किधों, यही धौं, यह कि यह, इति विधि शब्द जताय।।’’

संदेह अलंकार के उदाहरण

’हरि-मुख यह आली! किधौं, कैधौं उयो मयंक ?’

हे सखी! यह हरि का मुख है या चन्द्रमा उगा है ? यहाँ हरि के मुख को देखकर सखी को निश्चय नहीं होता कि यह हरि का मुख है या चन्द्रमा है। हरि के मुख में हरि-मुख और चन्द्रमा दोनों के होने की संभावना दिखायी पड़ती है।

’’ये है सरस ओस की बूँदें या हैं मंजुल मोती।।’’

प्रस्तुत पद में हंसिनी अपने सामने छायी ओस की बूँदों को देखती है, परन्तु सादृश्यता के कारण वह यह निर्णय नहीं कर पा रही है कि ’ओस की बूँदे’ है अथवा सुन्दर मोती है। इस प्रकार अन्त तक संशय बने रहने के कारण यहाँ संदेह अलंकार है।

’’सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है।

सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है।।’’

महाभारत काल में द्रौपदी के चीर हरण के समय उसकी बढ़ती साड़ी (चीर) को देखकर दुःशासन के मन में यह संशय उत्पन्न हो रहा है कि यह साड़ी के बीच नारी (द्रौपदी) है या नारी के बीच साड़ी है अथवा साड़ी नारी की बनी हुई है या नारी साड़ी से निर्मित है।

’’कहूँ मानवी यदि मैं तुझको तो वैसा संकोच कहाँ ?

कहूँ दानवी तो उसमें है, लावण्य की लोच कहाँ ?

वन देवी समझूँ तो वह होती है भोली भाली,

तुम्ही बताओ अतः कौन तुम, हे रमणी! रहस्यवाली।।’’

प्रस्तुत पद में रूपपरिवर्तिता शूर्पणखा को देखकर लक्ष्मणजी यह निर्णय नहीं कर पा रहे है कि वह किसी मानव की स्त्री है अथवा किसी दानव की स्त्री है अथवा कोई वनदेवी है तथा अन्त तक भी अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है।

’’चमकत कैंधों सूर सूरजा दुधार किंधौ, सहर सतारा को सितारा चमकत है ?’’

यहाँ छत्रपति शिवाजी का खड्ग चमक रहा है अथवा सतारा नगर (शिवाजी की राजधानी) का भाग्य सूचक सितारा चमक रहा है। इसका संशय बने रहने के कारण यहाँ संदेह अलंकार है।

’’कैंधौ रितुराज काज अवनि उसाँस लेत।

किधौं यह ग्रीषम की भीषण लुआर है।’’

ये ग्रीष्म ऋतु की भयंकर लू की लपटे है या वसन्त के विरह में पृथ्वी के अन्तस् से निकलती हुई विरह-दुःख की आहें ?

कहहिं सप्रेम एक एक पाहीं।

राम-लखन सखि। होहिं कि नाहीं।।

यहाँ भरत-शत्रुघ्न को देखकर ग्रामों की स्त्रियों को, सादृश्य के कारण, उनके राम-लक्ष्मण होने का संदेह होता है।

’’तारे आसमान के है आये मेहमान बनि, केशों में निशा ने मुक्तावली सजायी है।

बिखर गयो है चूर-चूर ह्वै कै चंद किधौं, कैधों घर-घर दीपावली सुहायी है।’’

यहाँ दीप-मालिका में तारावली, मुक्तामाला और चन्द्रमा के चूर्णीभूत कणों का संदेह होता है।

संदेह अलंकार के अन्य उदाहरण

’’ये छीटें है उड़ते अथवा मोती बिखरे रहे है।’’

’’की तुम तीन देव महँ कोऊ ?

नर नारायण की तुम दोऊ ? ’’

’’क्या शुभ्र हासिनी शरद घटा अवनी पर आकर है छायी।

अथवा गिरकर नभ से कोई सुरबाला हुई धराशायी।।’’

’’बाल गुड़ी नभ में उड़ी, सोहति इत उत धावती।

कै अवगाहत डोलत कोऊ, ब्रज रमणी जल लावती।।’’

’’तुम हो अखिल विश्व में,

या यह अखिल विश्व है तुममें ?

अथवा अखिल विश्व तुम एक ? (निराला)’’

’’राधा मुख आलि किधौं, कैधो उग्यो मयंक।’’

’’निद्रा के उस अलसित वन में, वह क्या भावी की छाया।

दृग पलकों में विचर रही या वन्य देवियों की माया।।’’

’’कोई पुरन्दर की किंकरी है, या किसी सुर की सुन्दरी है।’’

बालधी बिसाल बिकराल ज्वाल जाल मानौ

लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है।

कैधौं ब्योम बीथिका भरे है भूरि धूमकेतु,

बीररस वीर तरवारि सी उधारी है।

तुलसी सुरेस चाप कैधौं दामिनि कलाप

कैधौं चली मेरु ते कृसानु-सरि भारी है।

देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहैं,

कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है।।

’’कज्जल के कूट पर दीपशिखा सोती है, कि श्याम घनमंडल में दामिनी की धारा है ?

यामिनी के अंक में कलाधर की कोर है, कि राहु के कबंध पर कराल केतु तारा है ?

’शंकर’ कसौटी पर कंचन की लीक है, कि तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है ?

काली पाटियों के बी मोहिनी की मांग है, कि ढाल खांडा कामदेव का दुधारा है ?’’

’’कहहिं सप्रेम एक एक पाही।

राम-लखन सखि। होहिं की नाही।।’’

’’काटे न कटत रात यारी सखि मोसो

सावन की रात किंधौ द्रोपदी की सारी है।’’

’’यह काया है या शेष उसी की छाया,

क्षण भर उसकी कुछ समझ नहीं आया।’’

’’वह पूर्ण चंद्र उगा है या किसी का है मुखङा।’’

’’कैधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु

कैंधो चली मेरु ते कृषानु सरी भारी है।’’

’’दिग्दाहों से धूम उठे

या जलधर उठे क्षितिज तट के।’’

’’हे उदित पूणेन्दु वह अथवा किसी

कमिनी के बदन की बिखरी हटा।’’

’’वन देवी समझू तो वह होती है भेली-भाली।’’

’’विरह है अथवा यह वरदान।’’

’’मन मलीन तन सुन्दर कैसे।

विषरस भरा कनक घट जैसे।।’’

’’प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर जानहिं मुनि रघुराउ।’’

’’मद भरे ये नलिन नयन मलीन हैं।

अल्प जल में या विकल लघु मीन हैं।।’’

अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा

जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बाधा चढ़ा कर किया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। जैसे :

अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण

- हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग।

ऊपर दिए गए उदाहरण में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गयी और सारे राक्षस भाग खड़े हुए।

यह बात बिलकुल असंभव है एवं लोक सीमा से बढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- आगे नदियां पड़ी अपार घोडा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार।।

ऊपर दी गयी पंक्तियों में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया ख़त्म होने से पहले ही चेतक ने नदियाँ पार कर दी।

यह महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अतिशयोक्ति है एवं इस तथ्य को लोक सीमा से बहुत बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण । धरा–सिन्धु नभ काँपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण।।

ऊपर दिए गए वाक्यों में बताया गया है कि जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया तभी धरती, आसमान एवं नदियाँ कांपने लगी ओर सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए।

यह बात बिलकुल असंभव है क्योंकि बिना बाण चलाये ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस तथ्य का लोक सीमा से बहुत बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- भूप सहस दस एकहिं बारा। लगे उठावन टरत न टारा।।

ऊपर दिए गए उदाहरण में कहा गया है कि जब धनुर्भंग हो रहा था कोई राजा उस धनुष को उठा नहीं पा रहा था तब दस हज़ार रजा एक साथ उस धनुष को उठाने लगे लेकिन वह अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला।

यह बात बिलकुल असंभव है क्योंकि दस हज़ार लोग एक साथ धनुष को नहीं उठा सकते। अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- परवल पाक, फाट हिय गोहूँ।

ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध कवि मालिक मोहम्मद जायसी ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन करते हुए कहा है कि उसके विरह के ताप के कारण परवल पाक गए एवं गेहूं का हृदय फट गया।

लेकिन यह कथन बिलकुल असंभव हा क्योंकि गेहूं का कभी हृदय नहीं फट सकता है। अतः यह बात बढ़ा-चढ़ाकर बोली गयी है। अतएव यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- चंचला स्नान कर आये, चन्द्रिका पर्व में जैसे। उस पावन तन की शोभा, आलोक मधुर थी ऐसे।।

इन पंक्तियों में नायिका के रूप एवं सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- देख लो साकेत नगरी है यही। स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही।

ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा की आप देख सकते हैं यहां एक नगरी की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। यह वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़कर किया जा रहा है। जैसा की हम जानते हैं की जब किसी चीज़ का बहुत बढ़ा चढाकर वर्णन किया जाता है तो वहां अतिश्योक्ति अलंकार होता है।

अतः ऊपर दी गयी पंक्ति भी अतिश्योक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगी।

- मैं बरजी कैबार तू, इतकत लेती करौंट। पंखुरी लगे गुलाब की, परि है गात खरौंट।

जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं यहां गुलाब की पंहुरियों से शरीर में खरोंच आने की बात कही गयी है। अर्थात नारी को बहुत ही कोमल बताया गया है। जैसा की हम जानते हैं गुलाब की पंखुरिया बहुत ही कोमल होती हैं और उनसे हमें चोट नहीं लगती। यहां गुलाब की पंखुरियों से चोट लगने की बात कही गयी है जो की एक अतिश्योक्ति है।

अतः यह उदाहरण अतिश्योक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- बाँधा था विधु को किसने इन काली ज़ंजीरों में, मणिवाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से।

ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा की आप देख सकते हैं कि कवि ने मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का वर्णन किया है।

इन पंक्तियों में चाँद का मुख से काली ज़ंज़ीर का बालों से तथा मणिवाले फणियों से मोती भरी मांग का अतिश्योक्ति पूर्ण वर्णन किया गया है। जैसा की हम जानते हैं की जब किसी चीज़ का बढ़ा-चढ़कर उल्लेख किया जाता है तब वहां अतिश्योक्ति अलंकार होता है।

अतः यह उदाहरण अतिश्योक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- देखि सुदामा की दीन दशा करुना करिके करुना निधि रोए।

ऊपर दिए गए उदाहरण में कवि का काव्यांश से तात्पर्य है की सुदामा की दरिद्रावस्था को देखकर कृष्ण का रोना और उनकी आँखों से इतने आँसू गिरना कि उससे पैर धोने के वर्णन में अतिशयोक्ति है। अतः यह उदाहरण अतिश्योक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- कहती हुई यूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम कणों से पूर्ण मानों हो गए पंकज नए।।

जैसा की आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं , यहाँ उत्तरा के जल (आँसू) भरे नयनों (उपमेय) में हिमकणों से परिपूर्ण कमल (उपमान) की संभावना प्रकट की गई है। अर्थात उत्तरा के रोने का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। जैसा की परिभाषित है की जब भी किसी तथ्य का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन होता है तो वहां अतिश्योक्ति अलंकर होता है।

अतः यह उदाहरण अतिश्योक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा।

- दादुर धुनि चहुँ दिशा सुहाई। बेद पढ़हिं जनु बटु समुदाई ।।

ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा की आप देख सकते हैं, यहाँ मेंढकों की आवाज़ (उपमेय) में ब्रह्मचारी समुदाय द्वारा वेद पढ़ने की संभावना प्रकट की गई है। यह एक तथ्य है की मेंढकों की आवाज़ में एवं वेड पढने में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है अतः मेंढकों के आवाज़ निकालने को वेड पढने से तुलना किया गया है।

अतः यह उदाहरण अतिश्योक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा।

उपमेयोपमा अलंकार की परिभाषा

जब उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया ‘उपमेयोपमा’ कहते हैं।

अथवा

जब उपमेय और उपमान को एक दूसरे की उपमा दी जाए, अर्थात् जब उपमेय को उपमान के समान बताकर फिर उपमान को उपमेय के बराबर बताया जाए, तो वहां उपमेयोपमा होता है। जैसे-

‘तो मुख सोहत है ससि-सो, अरु सोहत है ससि तो मुख जैसो।’ यहाँ ‘मुख'(उपमेय) को पहले ससि (उपमान) जैसा बताया गया, तदोपरांत ‘ससि’ को उपमेय ‘मुख’ जैसा वर्णित किया गया है।

उपमेयोपमा अलंकार के उदाहरण

तेरो तेज सरजा समत्थ दिनकर सो है,

दिनकर सोहै तेरे तेज के निकरसों।

वे तुम सम,तुम उन सम स्वामी।

साह के सपूत दानी सिवसाह! तेरो कर

सुर-तरु-सो है, सुर-तरु तेरे कर सो।

राम के समान शम्भु, शम्भु सम राम है।

प्रतीप अलंकार की परिभाषा

प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा” या विपरीत जब उपमेय और उपमान में विपर्यय किया जाय तब प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार में उपमान की निकृष्टता की श्रेष्ठता दिखाई जाती है। यह उपमा अलंकार का विपरीत होता है।

प्रतीप अलंकार के उदहारण

“नेत्र के समान कमल है”।

“जिनके यश प्रताप के आगे, शशि मलीन रवि शीतल लागे

गर्व कर रघुनन्दन जिन मन माह ।

देखउ आपनि मूरति सिय के छाँह ॥

अति उत्तम दृग मीन से कहे कौन विधि जाहि

काहे करत गुमान ससि! तव समान मुख मंजु

‘दृग आगे मृग कछु न ये !’

मुख आलोकित जग करै, कहो चन्द केहि काम?

‘लोचन से अंबुज बने मुख सो चंद्र बखानु !

सखि! मयंक तव मुख सम सुन्दर।

गरब करति मुख को कहा चंदहि नीकै जोई

अनन्वय अलंकार किसे कहते हैं

एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों बना देना अनन्वय अलंकार कहलाता है।

जब कवि को उपमेय की समानता के लिए कोई दूसरा उपमान नहीं मिलता तब वह उपमेय की समानता के लिए उपमेय को ही उपमान बना डालता है, तब अनन्वय अलंकार होता है।

उदाहरण :-

1. यद्यपि अति आरत-मारत है, भारत के सम भारत है।

2. निरुपम न उपमा आन राम समानु राम, निगम कहे।

उपर दिए गए वाक्य में उपमेय-उपमान एक ही रहने के कारण अनन्वय अलंकार है।

भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं ?

जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय (जिसकी तुलना की जाए) में उपमान (जिससे तुलना की जाए) का भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी पदार्थ को देखकर हम उसे उसके समान गुणों या विशेषताओं वाले किसी अन्य पदार्थ (उपमान) के रूप में मान लेते हैं तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए।

जैसे – अँधेरे में किसी ’रस्सी’ को देखकर उसे ’साँप’ समझ लेना भ्रांतिमान अलंकार है।

भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण

’’ओस बिन्दु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान।’’

प्रस्तुत पद में हंसिनी को ओस बिन्दुओं (उपमेय) में मोती (उपमान) का भ्रम उत्पन्न हो रहा है अर्थात् वह ओस की बूँदों को मोती समझकर चुग रही हैं, अतएव यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है।

’’नाक का मोती अधर की कान्ति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रान्ति से।

देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है।।’’

यहाँ नाक के आभूषण के मोती में अनार (दाडिम) के बीज का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है।

’’कपि करि हृदय विचारि, दीन्हि मुद्रिका डारि तब।

जानि अशोक अंगार, सीय हरषि उठि कर गहेउ।।’’

यहाँ सीता को मुद्रिका में अशोक पुष्प (अंगार) का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है।

विधु वदनिहि लखि बाग में, चहकन लगे चकोर।

वारिज वास विलास लहि, अलिकुल विपुल विभोर।।’’

प्रस्तुत पद में किसी चन्द्रमुखी नायिका को देखकर चकोरी की उसके मुख में चन्द्रमा का भ्रम हो रहा है तथा उसके वदन में कमल की सुगंध पाकर (समझकर) भ्रमर आनंद विभोर हो गया है। अतः यहाँ उपमेयों (मुख व सुवास) में उपमानों (चन्द्रमा व कमल-गंध) का भ्रम उत्पन्न होने के कारण भ्रांतिमान अलंकार है।

’’बेसर मोती दुति झलक, परी अधर पर आनि।

पट पोंछति चूनो समुझि, नारी निपट अयानि।।’’

यहाँ नायिका अधरों पर पङी मोतियों की उज्ज्वल झलक को पान का चूना समझ लेती है और उसे पट से पोंछने का प्रयत्न करती है।

’’बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाग शुँड में व्याल।

काली ईख समझकर, उठा लियो तत्काल।।’’

प्रस्तुत पद में सर्प (व्याल) को हाथी (नाग) की सूँड में बिल का तथा हाथी को काले सर्प में काली ईख (गन्ने) का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है।

’’किंशुका कलिका जानकर, अलि गिरता शुक चोंच पर।

शुक मुख में धरता उसे, जामुन का फल समझकर।।’’

इस पद में भ्रमर को तोते की लाल चोंच में पलास के पुष्प का तथा तोते को भ्रमर में जामुन के फल का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है।

’’पाँय महावर देन को, नाइन बैठी आय।

पुनि-पुनि जानत महावरि, एङी नीङत जाय।।’’

यहाँ नाइन (ब्यूटी पार्लर की मेंहदी लगाने वाली) को नायिका के लालिमा युक्त पैरों में महावर लगे होने का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है।

’’पेशी समझ माणिक्य को वह विहग देखो ले चला।’’

’’जानि स्याम को स्याम घन नाच उठे वन मोर।’’

यहाँ साँवले रंग के कृष्ण को काला बादल समझकर वन के मोर नाच रहे हैं, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है।

’’फिरत घरन नूतन पथिक, बारी निष्ट अयानि।।’’

फूल्यो देखि पलास वन, समुहे समुझि दवागि।।’’

’’कुहू निशा में परछाई को प्रेत समझकर हुआ अचेत।’’

’जानि स्याम को स्याम-घन नाचि उठे वन मोर।’

यहाँ मोरों ने कृष्ण को वर्ण-सादृश्य के कारण श्याम मेघ समझ लिया। अर्थात् कृष्ण (उपमेय) में श्यामल वर्ण होने के कारण मयूरों को श्यामल (काले) रंग के मेघों का भ्रम हो गया।

मनि-मुख मेलि ठारि कपि देहीं।

राम ने बानरों को बिदा करते हुए अनेक उपहार दिये। रंग-बिरंगी मणियों को देखकर बानरों ने उन्हें फल समझा और मुँह में डाल लिया। जब कङवी लगीं तो थूक दिया।

’चन्द अकास को वास विहाइ कै

आजु यहाँ कहाँ आइ उयो है?

किसी ने मुख को देखकर उसे चन्द्रमा समझ लिया।

भ्रांतिमान अलंकार के अन्य उदाहरण

’’वृन्दावन विहरत फिरैं राधा नन्द किशोर।

नीरद यामिनी जानि सँग डोलैं बोलैं मोर।।

’’नाच अचानक ही उठे, बिनु पावस वन मोर।

जानत ही नंदित करी, यह दिसि नंद किशोर।।

’’अधरों पर अलि मंडराते, केशों पर मुग्ध पपीहा।

’री सखि मोहि बचाय, या मतवारे भ्रमर सों।

डस्यो चहत मुख आय, भरम भरी बारिज गुनै।।’

’किंशुक कुसुम जानकर झपटा भौंरा शुक की लाल चोंच पर।

तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर।।’

’’भ्रमर परत शुक तुण्ड पर, जानत फूल पलास।

शुक ताको पकरन चहत, जम्बु फल की आस।।’’

दीपक अलंकार की परिभाषा

जिस प्रकार एक दीपक सभी जगह प्रकाश फैलाता है, ठीक उसी प्रकार दीपक अलंकार निकट एवं दूर के पदार्थों का एक धर्म-संबंध वर्णित करता है।

अर्थात जहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाता है, तो वहाँ पर ‘दीपक अलंकार’ होता है। जैसे-

दीपक अलंकार के उदाहरण

कामिनी कन्त सों, जामिनी चन्द सों,

दामिनी पावस मेघ घटा सों।

जाहिर चारिहु ओर जहान लसै,

हिन्दवान खुमान शिवा सों।।

उपर्युक्त पंक्तियों में प्रस्तुत पदार्थ अथवा उपमेय (हिन्दू सम्राट शिवाजी से शोभित संसार) तथा अप्रस्तुत पदार्थ अथवा उपमानों (कामिनी, यामिनी, दामिनी, मेघ, आदि) के लिए एक ही साधारण धर्म (लसै-सुशोभित होना) का प्रयोग हुआ है। अतः यह ‘दीपक अलंकार’ का उदाहरण है।

भूपति सोहत दान सों,

फल फूलन उद्यान।

उपर्युक्त पंक्तियों में भूपति (प्रस्तुत) और उद्यान (अप्रस्तुत) दोनों के लिए एक ही साधारण धर्म (सोहत) का प्रयोग हुआ है। अतः यह ‘दीपक अलंकार’ का उदाहरण है।

देखैं तें मन भरै,

तन की मिटे न भूख।

बिन चाखै रस नहीं मिले,

आम कामिनी ऊख।।

उपर्युक्त पंक्तियों में उपमेय (कामिनी) तथा उपमान (आम व ईख) के लिए एक ही साधारण धर्म (बिन चाखे रस नहिं मिले) का प्रयोग हुआ है। अतः यह ‘दीपक अलंकार’ का उदाहरण है।

सरसिज से है सर की शोभा,

नयनों से तेरे आनन की।

उपर्युक्त पंक्तियों में बताया गया है कि जैसे कमल से तालाब सुशोभित होता है, वैसे ही आँखों से तुम्हारा मुख (सुशोभित है)। यहाँ पर उपमेय (आनन) तथा उपमान (सर) दोनों के लिए एक साधारण धर्म (शोभा) का प्रयोग हुआ है। अतः यह ‘दीपक अलंकार’ का उदाहरण है।

दीपक अलंकार के अन्य उदाहरण

फल से सोहत तीर्थ थल,

जल से सोहत कूप।

रस से सोहत सुमन जल,

बल से सोहत भूप।।

चंचल निशि उदवस रहें,

करत प्रात वसिराज।

अरविंदन में इंदिरा,

सुन्दरि नैनन लाज।।

सुर महिसुर हरिजन अस गाई।

हमरे कुल इन्ह पर न सुराई।

अपहूँति अलंकार की परिभाषा

अपहूँति का मतलब छिपाव या छिपाना होता है। जब किसी सही बात या वस्तु को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना की जाती है वहाँ अपहूँति अलंकार होता है। यह अलंकार उभयालंकार का भी एक अंग है।

उदाहरण :-

1. नहिं पलास के पुहुप ये, हैं ये जरत अँगार।

यहाँ पलाश-पुष्प का निषेध कर जलते अंगार की स्थापना की गयी है, इसलिए यह अपहूँति अलंकार है।

2. सुनहु नाथ रघुवीर कृपाला,

बन्धु न होय मोर यह काला।

अपहूँति अलंकार के प्रकार

अपहूँति अलंकार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं।

- शाब्दी अपहूँति

- आर्थी अपहूँति

1. शाब्दी अपहूँति :- जहाँ शब्द का निषेध किया जाय वहां शब्दी अपहूँति होता है।

2. आर्थी अपहूँति :- जहाँ छल, बहाना आदि के द्वारा निषेध किया जाता हैं वहां आर्थी अपहूँति होता है।

व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा

‘व्यतिरेक’ का शाब्दिक अर्थ है- ‘आधिक्य’। व्यतिरेक अलंकार में कारण का होना अनिवार्य है।

जब किसी पद में उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढा-चढाकर प्रस्तुत किया जाता है अर्थात् उपमेय का उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया जाता है या दुसरे शब्दों कहा जाये तो जहाँ बड़ी वस्तु के बजाय छोटी वस्तु को अधिक महत्त्व दिया जाय तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार माना जाता है।

व्यतिरेक अलंकार के उदाहरण

जनम सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलीन सकलंक।

सिय मुख समता पाव किमि, चंद बापुरो रंक।।

प्रस्तुत पद में उपमान (चन्द्र) की अपेक्षा उपमेय (सिय मुख) की शोभा का उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया गया है, अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार है।

सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर।

सीय अंग सखि कोमल कनक कठोर।।

यहाँ उपमेय (सीय अंग) को कोमल तथा उपमान (कनक) को कठोर बताया गया है। अतः उपमेय की उत्कृष्टता होने से यहाँ व्यतिरेक अलंकार है।

जिनके यश प्रताप के आगे।

ससि मलीन रवि सीतल लागे।।

यहाँ उपमेय (यश,प्रताप) के समक्ष उपमान (चन्द्रमा व सूर्य) को भी मलीन व शीतल (तेजरहित) बताया गया है, अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार है।

व्यतिरेक अलंकार के अन्य उदाहरण

राधा मुख चन्द्र सा कहते हैं मतिरंक।

निष्कलंक है वह सदा, उसमें प्रकट कलंक।।

नयन नीरज में सखि, समता सब दरसात।

बंक विलोकन दृगन में, यह गुन अधिक दिखात।।

सिय मुख सरद- कमल जिमि किमि कहि जाय।

निसि मलीन वह, निसि दिन यह विगसाय।।

विभावना अलंकार की परिभाषा

विभावना का अर्थ है बिना कारण के। जहां कारण के ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है, वहाँ पर वहाँ विभावना अलंकार होता है।

कारण के न होने पर भी कार्य होना वर्णित होने पर विभावना अलंकार होता हैं। अर्थात हेतु क्रिया (कारण) का निषेध होने पर भी फल की उत्पति विभावना अलंकार है। जैसे-

विभावना अलंकार के उदाहरण

बिन घनश्याम धाम-धाम ब्रज-मंडल में,

ऊधो! नित बसति बहार बरसा की हैं।

यहां पर वर्षा कार्य के लिए बादल कारण विद्यमान होना चाहिए। यहां कहा गया है कि श्याम घन के न होने पर भी वर्षा की बहार रहती हैं।

बिनु पग चलै सुनें बिनु काना।

कर बिनु करम करै विधि नाना।।

यहां पर बिना पैर चलना बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कार्य का होना ये सभी कारण के बिना ही हो रहे हैं। अतः यहाँ विभावना अलंकार है।

‘मुनि तापस जिन तें दुख लहहीं।

ते नरेस बिनु पावक दहहीं।।

यहां पर जलना कार्य के लिए अग्नि-रूपी कारण होना चाहिए। परंतु यहां पर अग्नि-रूपी कारण के न होने पर भी जलना-रूपी कार्य हो गया है।

विभावनाअलंकार के अन्य उदाहण

- बिन पानी साबुन बिन निर्मल करै स्वभाव ।

- केसव, वाकी दसा सुनि हौ अब

आग बिना अंग-अंगनि डाढी। - मूक होय वाचाल पंगु चढ़ै गिरिवर गहन ।

जासु कृपा सु दयाल द्रबहु सकल कलिमलि दहन ।। - राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चले गये।

तेज चमकता था उनका फिर भी भास्वर।। - नाचि अचानक ही उठे, बिनु पावस वन मोर।

विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा

विशेषोक्ति का अर्थ हैं ‘विशेष उक्ति’। कारण कें रहने पर कार्य होता है किंतु कारण के रहने पर भी कार्य न होने में ही विशेष उक्ति हैं।

कारण के उपस्थित रहने पर भी जब कोई कार्य का न होना वर्णित किया जाए, तब वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है।

कारण के रहते हुए कार्य का न होना विशेषोक्ति अलंकार है।

विशेषोक्ति अलंकार के उदाहरण

धनपति उहै जेहिक संसारू।

सबहिं देइ नित,घट न भेजरू॥

सदा सबको देना रूपी कारण होने पर भी भंडार का घटना रूपी कार्य नहीं होता।

फूलै-फलै न बेंत, जदपि सुधा बरसहि जलद।

यहां पर पौधों के फलने-फूलने के कारण वर्षा होती है। यहां पर कहां गया है की अमृत की वर्षा होने पर भी बेंत का पौधा फलता-फूलता नहीं। वर्षा रूपी कारण होने पर भी फूलना-फलना रूपी कार्य नही होता है।

सोवत जागत सपन बस, रस रिस चैन कुचैन।

सुरति श्याम घन की सुरति, बिसराये बिसरै न।।

यहां पर वाक्य में भुलाने के कारण के होते हुए भी भुला पाना कठिन हो गया तथा कारण के होते हुए भी कार्य सम्पन्न नही हुआ अतः यह विशेषोक्ति अलंकार का उदाहरण होगा।

अर्थान्तरन्यास अलंकार की परिभाषा

जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाय, तो ‘अर्थान्तरन्यास’ अलंकार होता है।

अर्थान्तरन्यास अलंकार के उदाहरण

जाहि मिले सुख होत है, तिहि बिछुरे दुख होइ।

सूर-उदय फूलै कमल, ता बिनु सुकचै सोइ॥

पहले एक सामान्य बात कहीं कि जिस व्यक्ति के मिलने से सुख होता है उसके बिछड़ने से दुख होता है फिर एक विशेष बात कमल और सूर्य की कहकर इस सामान्य कथन का समर्थन किया कि जिस प्रकार सूर्य के आने से कमल को सुख होता है, पर उसके बिछुड़ जाने से कमल संकुचित हो जाता है।

बड़े न हूजे गुनन बिनु, बिरद बड़ाई पाय।

कहत धतूरे सों कनक, गहनो गढ़ो न जाय।

यहाँ पर सामान्य कथन का समर्थन विशेष बात से किया गया है। पहले वाक्य में सामान्य बात कही गयी है और उसका समर्थन विशेष बात कहकर किया गया है। अतः यहां पर अर्थान्तरन्यास अलंकार है।

उल्लेख अलंकार की परिभाषा

जब एक वस्तु का अनेक प्रकार उल्लेख अर्थात् वर्णन किया जाय तब वहाँ उल्लेख अलंकार माना जायेगा।

अथवा

जहाँ पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण किया जाता है, तो उसको अलग-अलग भागों में विभाजित होने को ‘उल्लेख अलंकार’ कहते है। सामान्य शब्दों में:- जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए, वहाँ पर ‘उल्लेख अलंकार’ होता है।

उल्लेख अलंकार के उदाहरण

कोउ कह नर-नारायन,हरि-हर कोउ।

कोउ कह, बिहरत बन मधु-मनसिज दोउ॥

यहाँ वन में विचरण करते हुए राम-लक्ष्मण का विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न दृष्टि कोणों से वर्णन हुआ है।

तू रूप है किरण में, सौन्दर्य है सुमन में,

तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में।

उल्लेख अलंकार दो प्रकार के होते है –

1. प्रथम उल्लेख

2. द्वितीय उल्लेख

1. प्रथम उल्लेख – जब एक वस्तु का एक व्यक्ति के अनेक प्रकार से वर्णन होता है, वहां पर प्रथम उल्लेख होता है।

प्रथम उल्लेख के उदाहरण –

यह मेरी गोदी की शोभा, घनी घटा की उजियाली।

दीप-शिखा है अंधकार की है, पतझड़ की हरियाली।।

2. द्वितीय उल्लेख – जब एक वस्तु का अनेक व्यक्तियों के अनेक दृष्टिकोणों से वर्णन किया जाता है,तो वहां द्वितीय उल्लेख होता है।

द्वितीय उल्लेख के उदाहरण –

जिन्ह कै रही भावना जैसी।

प्रभू-मुरति देखी तिन तैसी।।

विरोधाभास अलंकार की परिभाषा

विरोधाभास का शाब्दिक अर्थ ही ‘विरोध का आभास देने वाला’ अतः,

जहां दो वस्तुओं में मूलतः विरोध ना होने पर भी विरोध के आभास का वर्णन किया जाए,वहां विरोधाभास अलंकार होता है। विरोध प्रतीत तो हो किंतु वास्तव में वह विरोध न होकर केवल उसका आभास ही हो, तो विरोधाभास अलंकार होता है।

अथवा

वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां विरोध का आवास प्रतीत हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है।

विरोधाभाष अलंकार के उदाहरण

सुधि आये सुधि जाय।

सुधि आने में सुधि चल जाती हैं। यहां विरोध दिखाई पड़ता है पर विस्तुतः विरोध नहीं है क्योंकि वास्तविक अर्थ है सुधि(याद) आने पर सुधि चती जाती हैं।

“या अनुरागी चित्त की, गति सम्झै नहिं कोय।

ज्यों ज्यों बूडै स्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय।।”

यहाँ पर श्याम (काला) रंग में डूबने से उज्ज्वल होने का वर्णन है अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है।

प्रिय मौन एक संगीत भरा।

संगीतपर संगीत के समय चारों ओर ध्वनि का विस्तार होता है किंतु यहां मौन रहकर संगीत का आभास कराना विरोधाभास अलंकार है।

विरोधाभाष अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण –

- पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है।

- सोए गए भाग मेरे जानि वा जगन में।

- मीठी लगे अँखियान लुनाई।

- कुकभरी भूकता बुलाय आप बोलिहै।

- ’’अवध को अपनाकार त्याग से, वन तपोवन सा प्रभु ने किया।

भरत ने उनके अनुराग से, भवन में वन का व्रत ले लिया।।’’

असंगति अलंकार की परिभाषा

संगति तभी होती है जब कारण और कार्य एक ही स्थान पर घटित होते हैं किंतु असंगति में एक ही समय में कारण एक स्थान पर तथा कार्य अन्य स्थान पर घटित होता वर्णित किया जाता है।

अर्थात जहां कारण एक स्थान पर तथा कार्य अन्य स्थान पर वर्णित किया जाए वहां असंगति अलंकार होता है। जैसे-

असंगति अलंकार के उदाहरण

तुमने पैरों में लगाई मेहंदी

मेरी आंखों में समाई मेहंदी।

मेहंदी लगाने का काम पाँव में हुआ है किंतु उसका परिणाम आंखों में दृष्टिगत हो रहा है इसीलिए यहां असंगति अलंकार है।

दृग उरझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति।

परत गाँठ दुरजन हिये, दई नई यह रीति।।

प्रेम की रीति अनूठी है। इसमें उलझते तो नयन हैं, पर परिवार टूट जाते हैं, प्रेम की यह रीति नई है इससे चतुर प्रेमियों के चित्त तो जुड़ जाते हैं पर दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है।

पिचका चलाइ और जुवती भिजाइ नेह,

लोचन नचाइ मेरे अंगहि नचाइ गौ।।

यहां पर क्रिया कृष्ण के नेत्रों में होती है, लेकिन प्रभाव गोपी के अंग पर होता है। उसका अंग-अंग उसके लोल-लोचनों के कटाक्ष में नाच उठता है। अतः यहाँ ‘असंगति’ अलंकार’ है।

मानवीकरण अलंकार की परिभाषा

जहाँ निर्जीव पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है,वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है।

जहाँ पर जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंगों जैसे बदल, नदी, पेड़, पहाड़, हवा, पत्थर आदि पर मानवीय क्रियाये करने का आरोप लगाया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है।

आसान शब्दों में कहा जाये तो जहाँ पर निर्जीव वस्तुओ का वर्णन सजीव वस्तुओं की तरह किया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे-

तनकर भला यह बोल उठा

राणा मुझको विश्राम न दे

मुझको शोणित की प्यास लगी

बढ़ने दे शोणित पीने दे

मानवीकरण अलंकार के उदहारण

(1) उषा सुनहले तीर बरसती

जय लक्ष्मी-सी उदित हुई।

यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है। अतः मानवीकरण अलंकार है।

(2) मेघ आए बड़े बन-ठन के सँवर के।

उदाहरण में बताया गया है कि बादल बहुत ही सज संवर कर आए हैं, जबकि यह काम तो मनुष्यों का होता है बादलों का नहीं इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है।

(3) जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुह धोया शीतल जल से।

उदाहरण में बताया गया है कि वनस्पतियां जग चुकी हैं और उन्होंने ठंडे पानी से अपना मुंह धोया है जबकि आपको पता है कि वनस्पतियों के पास मुंह नहीं होता तो यहां पर प्रकृति को मानव के रूप में दिखाया गया है इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है।

(4) सागर के उर पर नाच नाच करती है,लहरें मधुर गान।

उपर्युक्त उदाहरण में यह कहा जा रहा है कि लहरें सागर नाच गाना कर रही हैं जबकि आपको पता है कि नाच गाना करना तो मनुष्यों का काम है, लहरों का नहीं है। इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है।

मानवीकरण अलंकार के अन्य उदाहरण

लो यह लतिका भी भर लाई

मधु मुकुल नवल रस गागरी।

दिवसावसान का समय

मेघमय आसमान से उतर रही

संध्या सुंदरी परी-सी धीरे-धीरे

मेघ आए बड़े बन-ठन के सँवर के।

आए महंत बसंत।

कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं।

अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा

जहाँ पर उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, वहाँ पर उपमान अन्योक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में कोई बात सीधे-सादे रूप में नहीं कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है;

जहां अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है।

अप्रस्तुत का अर्थ वह होता है जो प्रसंग के विषय नहीं होता परंतु जो प्रस्तुत अर्थ के समान होता है।

अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण

काल कराल परै कितनो,पै मराल न ताकत तुच्छ तलैया।

यहां कवि किसी मनस्वी पुरुष का वर्णन करना चाहता है जो विपत्ति के कठिन से कठिन समय में भी क्षुद्रता का आश्रय ग्रहण नहीं करता। पर मनस्वी पुरुष का प्रत्यक्ष वर्णन न करके हंस के वर्णन द्वारा उस का बोध कराया गया है। यहां मनस्वी पुरुष का अर्थ प्रस्तुत है और इसका अर्थ है अप्रस्तुत है।

नहिं पराग नहिं मधुर मधु नहिं विकास इहि काल ।

अली कली ही सौं बिध्यौं आगे कौन हवाल ।।

काव्यलिंग अलंकार की परिभाषा

किसी व्यक्ति से समर्थित की गई बातको काव्य लिंग अलंकार कहते हैं।

इसमें प्राय दो वाक्य होते हैं, एक में कोई बात कही जाती है दूसरे में उसके समर्थक हेतु का कथन होता है। पर दो वाक्य का होना आवश्यक नहीं।

काव्यलिंग अलंकार के उदाहरण

कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय।

वह खाये बौरात जग, यह पाये बौराई॥

यहां इसी बात का समर्थन किया गया है कि सुवर्ण धतूरे की अपेक्षा सौ गुनी अधिक मादकता है। इस कथन का समर्थक हेतु बताया गया है कि आदमी धतूरे के खाने से पागल होता है पर सोने को पाने से ही पागल हो जाता है।

श्री पुर में, वन मध्य हौं, तू मग करी अनीति।

कहि मुंदरी! अब तियन की को करिहै परतीति।।

उभयालंकार किसे कहते हैं?

अलंकार का वह रूप, जिसमें ‘शब्दालंकार’ तथा ‘अर्थालंकार’ दोनों अलंकारों का योग होता है, तो वह ‘उभयालंकार’ कहलाता है।

साधारण शब्दों में, वह अलंकार, जो ‘शब्द’ तथा ‘अर्थ’ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी बनाता है, तो वह ‘उभयालंकार’ कहलाता है। जैसे –

कजरारी अखियन में कजरारी न लखाय

उभयालंकार के भेद

उभयालंकार के दो भेद हैं:

- संसृष्टि उभयालंकार

- संकर उभयालंकार

संसृष्टि उभयालंकार की परिभाषा

सूत्र : एषां तिलतंडुल न्यायेन मिश्रत्वे संसृष्टि:- रुय्यक : अलंकारसर्वस्व

तिल-तंडुल-न्याय से परस्पर-निरपेक्ष अनेक अलंकारों की स्थिति ‘संसृष्टि उभयालंकार’ कहलाती है।

जिस प्रकार तिल और तंडुल (चावल) मिलकर भी पृथक दिखाई देते है, उसी प्रकार संसृष्टि उभयालंकार में कईं अलंकार मिले रहते है, लेकिन उनकी पहचान करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है।

संसृष्टि उभयालंकार में कईं शब्दालंकार, कईं अर्थालंकार अथवा कईं शब्दालंकार और अर्थालंकार एक साथ रह सकते है।

संसृष्टि उभयालंकार के उदाहारण

भुक्ति भव्नु शोभा सुहावा। सुरपति सदनु न परतर पावा ।

मनी माय रचित चारों चौबरे । जनू रतिपति निज हाथ सवारे।।

उपरोक्त पंक्तियों के प्रथम दो चरणों में ‘प्रतीप अलंकार’ है तथा अंतिम दो चरणों में ‘उत्प्रेक्षा अलंकार’ है। इसलिए, यहाँ पर प्रतीप अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार की संसृष्टि है।

संकर उभयालंकार की परिभाषा

सूत्र – क्षीर-नीर न्यायेन तु संकर:- रुय्यक : अलंकारसर्वस्व

नीर-क्षीर-न्याय से परस्पर मिश्रित अलंकार ‘संकर उभयालंकार’ कहलाता है। जिस प्रकार नीर-क्षीर अर्थात पानी और दूध मिलकर एक हो जाते है, ठीक उसी प्रकार, संकर उभयालंकार में कईं अलंकार इस प्रकार मिल जाते है, जिनका पृथक्क़रण संभव नहीं होता है।

संकर उभयालंकार के उदाहरण

संकर उभयालंकार के उदाहरण निम्न प्रकार है:-

सठ सुधरहिं सत संगति पाई।

पारस-परस कुधातु सुहाई।।

‘पारस-परस’ में ‘अनुप्रास अलंकार’ तथा ‘यमक अलंकार’ दोनों इस प्रकार मिले है कि इनका पृथक्करण करना संभव नहीं है। अतः यहाँ ‘संकर उभयालंकार’ है।