संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वाक्य का दूसरे शब्द से संबंध ज्ञात हो, उसे कारक कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से सीधा संबंध रखने वाला रूप है। किसी कार्य को करने वाला कारक कहलाता है। अर्थात् वह प्रत्येक वस्तु जो क्रिया के सम्पादन में प्रमुख भूमिका निभाती है, कारक कहलाती है।

कारक की परिभाषा

वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द, जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो, कारक कहलाता है। कारक शब्द की उत्पत्ति “कृ” और “अक” प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ “कर्ता” अर्थात “करने वाला” है। हिंदी व्याकरण में 8 कारक हैं, जिन्हें मूल शब्द से अलग करके कारक विभक्ति अथवा कारक चिह्न के रूप में लिखा जाता है।

कारक वाक्य में क्रिया के साथ संबंधित शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इन कारकों के माध्यम से क्रिया का काम वाक्य में स्पष्ट किया जाता है। जैसे –

कारक के उदाहरण

कारक (Karak) हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंश है, जो वाक्य में क्रिया के साथ संबंधित होता है। कारक हिंदी वाक्य में क्रिया के कार्य के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करते हैं। निम्नलिखित कुछ वाक्य उदाहरण के रूप में हैं, जिनमें कारक शामिल हैं:-

- कृष्ण ने राधा को फूल दिया। कारक: ने

- राम ने गाना गाया। कारक: ने

- मैं बच्चों को चॉकलेट खिलाता हूँ। कारक: को

- वह घर पर बैठा। कारक: पर

- बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। कारक: में

- मैं ट्रेन में जा रहा हूँ। कारक: में

- वह स्कूल से आया। कारक: से

- मैं अपने दोस्त से मिला। कारक: से

- उसने मुझे एक पुस्तक दी। कारक: को

- खाना बनते ही उसने बच्चों को बुला लिया। कारक: को

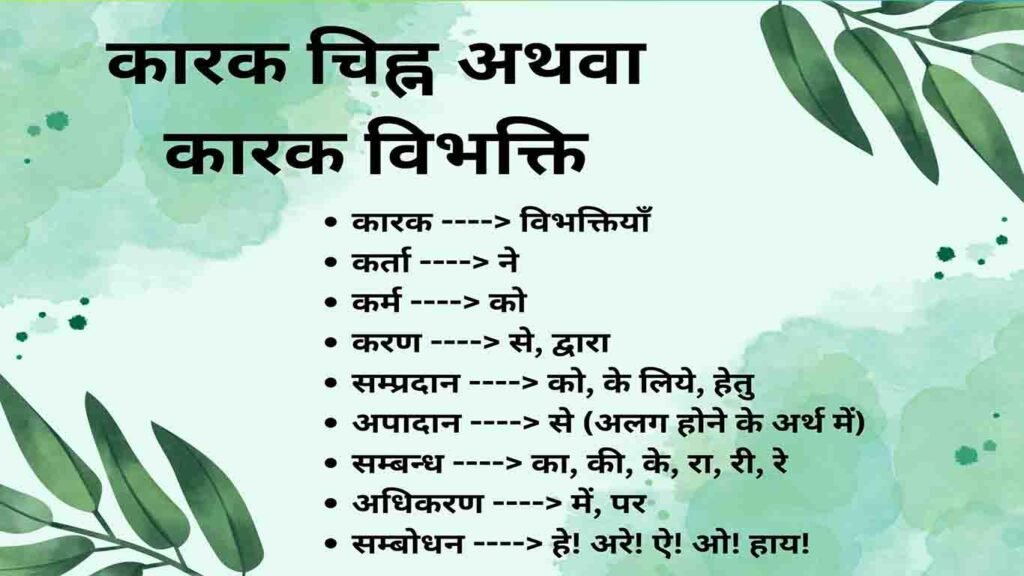

कारक चिह्न अथवा कारक विभक्ति

कारक क्रिया जिस रूप में संज्ञा या सर्वनाम से संबंध रखती है उसे कारक चिह्न अथवा करक विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक के पास एक या उससे अधिक चिह्न (विभक्ति) होते हैं। नीचे कारक चिह्न (विभक्ति) की एक सूची दी गई है।

- कारक —-> विभक्तियाँ

- कर्ता —-> ने

- कर्म —-> को

- करण —-> से, द्वारा

- सम्प्रदान —-> को, के लिये, हेतु

- अपादान —-> से (अलग होने के अर्थ में)

- सम्बन्ध —-> का, की, के, रा, री, रे

- अधिकरण —-> में, पर

- सम्बोधन —-> हे! अरे! ऐ! ओ! हाय!

वाक्य में कारक शब्द को परसर्ग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में परसर्ग को कारक विभक्ति या कारक चिह्न भी कहा जाता है। प्रत्येक कारक का अपना विशिष्ट विभाजन होता है। यदि दो कारकों की विभक्ति एक ही हो तो भी वाक्य में उनका व्यवहार भिन्न-भिन्न होता है।

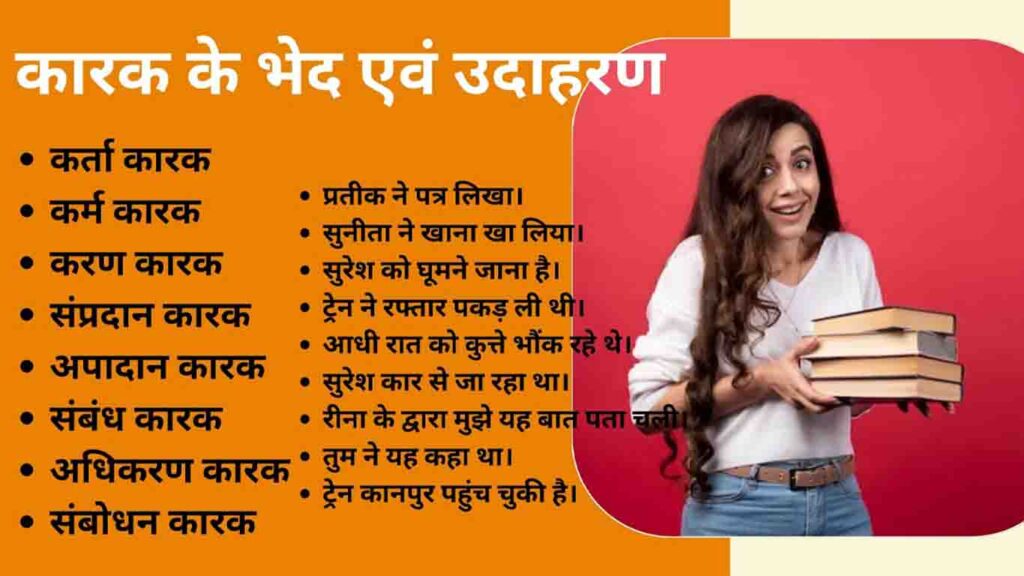

कारक के भेद

कारक के निम्न आठ भेद होते हैं –

- कारक –> कारक चिह्न

- कर्ता कारक –> ने

- कर्म कारक –> को

- करण कारक –> से, के द्वारा

- सम्प्रदान कारक –> के लिए

- अपादान कारक –> से

- संबंध कारक –> का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी

- अधिकरण कारक –> में, पर

- सम्बोधन कारक –> हे, ओ, अरे

कर्ता कारक किसे कहते हैं?

कर्ता कारक हिंदी वाक्यों में एक कारक है जो व्यक्ति या प्राणी को दिखाता है, जो किसी क्रिया को करता है या विस्तार से कहें तो क्रिया का करने वाला होता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वाक्य में बताया जाए कि कौन क्रिया को करता है या किसने उस क्रिया को प्रारंभ किया है। इसका चिन्ह (विभक्ति) ’ने’ होता है परन्तु यह कभी कर्ता के साथ लगता है, तो कभी कभी वाक्य में नहीं भी होता है, अर्थात विलुप्त रहता है।

कर्ता कारक के उदाहरण

- राम ने खाना खाया। यहां, “राम” कर्ता कारक है क्योंकि उन्होंने “खाना खाया”।

- शीतल ने नाचा। यहां, “शीतल” कर्ता कारक है क्योंकि उन्होंने “नाचा”।

- महेश ने खिड़की खोली। यहां, “महेश” कर्ता कारक है क्योंकि उन्होंने “खिड़की खोली”।

- राकेश ने पुस्तक पढ़ी।

- अमित खेलता है।

- सोहन ने पत्र पढ़ा।

- पक्षी उड़ता है।

- सोहन किताब पढ़ता है।

- गुरूजी ने विद्यार्थियों को पढ़ाया।

- राजेश ने पत्र लिखा।

- पुजारी जी पूजा कर रहे हैं।

- श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता की।

- रीता खाती है।

कर्म कारक किसे कहते हैं?

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह (विभक्ति) ’को’ आती है। जो इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। परन्तु कभी-कभी वाक्यों में ’को’ विभक्ति का लोप भी होता है।

कर्म के कितने भेद होते हैं?

कर्म के दो भेद होते हैं। निम्न लिखित हैं –

- मुख्य कर्म/ प्रधान कर्म / निर्जीव कर्म

- किसी वाक्य में क्रिया पद से पहले ‘क्या’ शब्द लगाकर सवाल पूछने पर जो शब्द मिलता है उस शब्द को प्रधान कर्म कहते हैं। किसी भी वाक्य में यदि प्रधान कर्म एवं गौण कर्म एक साथ आते है तो हमेशा गौण कर्म को पहले लिखा जाता है।

- गौण कर्म / अप्रधान कर्म / सजीव कर्म

- किसी वाक्य में क्रिया पद से पूर्व ‘किसे’ या ‘किसको’ शब्द लगाकर सवाल पूछने पर जो शब्द मिलता है उस शब्द को अप्रधान कर्म कहते हैं।

कर्म कारक के उदाहरण

- मैंने सुनील को पढ़ाया।

- सोहन ने चोर को पकङा।

- सविता पुस्तक पढ़ रही है।

- मोहन ने राधा को बुलाया।

- उसके द्वारा यह काम हुआ।

- भगवान कृष्ण ने कंस को मारा।

- श्याम को बुलाओ।

- अपने से बड़ों को सम्मान दो।

- अनीता बच्चे को सुला रही है।

- मैंने पत्र लिखा।

- सुधाकर को उटी घूमना था।

जिस वाक्य में ’कहना’ और ’पूछना शब्द का प्रयोग होता है वहां पर ’कहना’ और ’पूछना’ के साथ ’से’ प्रयोग होता हैं। इनके साथ ’को’ का प्रयोग नहीं होता है , जैसे –

- सुनील ने कबीर से कहा।

- मोहन ने सविता से पूछा।

- मुकुल ने प्रियांशु से पूछा।

यहाँ ’से’ के स्थान पर ’को’ का प्रयोग करना उचित नहीं है। परन्तु कबीर, सविता और प्रियांशु कर्म हुए, क्योकि क्रिया का सीधा प्रभाव इन्ही पर पड़ रहा है और यह प्रभाव से शब्द से पड़ रहा है इसलिए यहाँ पर से कर्म करक हुआ।

करण कारक किसे कहते हैं?

किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है उस माध्यम को करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिह्न ‘से’ तथा ‘के द्वारा’ होता है। यदि किसी वाक्य में ‘के साथ’ शब्द का प्रयोग हुआ है तो, ‘के साथ’ से ठीक पहले प्रयोग किया गया शब्द करण कारक होगा।

जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है या जिस साधन से क्रिया पूरी की जाती है, उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान ’से’ अथवा ’द्वारा’ है।

करण कारक के उदाहरण –

- रहीम गेंद से खेलता है।

- आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है।

- प्रशांत गाड़ी चलाता है।

यहाँ ’गेंद से’,’लाठी द्वारा’ और ‘गाड़ी चलाता’ करण कारक है।

- यदि किसी वाक्य में शारीरिक विकलांगता पहचान का माध्यम बन जाए तो, उस वाक्य में विकलांग अंग का नाम करण कारक होगा। जैसे-

- रमेश कान से बहरा है।

- शंकर आँख से अँधा है।

सम्प्रदान कारक किसे कहते हैं?

सम्प्रदान शब्द का अर्थ होता है ‘देना’। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे सम्प्रदान कारक कहते हैं। सम्प्रदान कारक का विभक्ति चिह्न ‘के लिए’ है। किसी वाक्य में द्विकर्मक क्रिया के साथ देने का भाव आने पर ‘को’ विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है।

सम्प्रदान कारक के उदाहरण –

- रमेश सुनील के लिए गेंद लाता है।

- हमलोग पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं।

- माँ सोनू को खिलौना देती है।

- माँ बच्चे के लिए दूध लायी।

- रोहित ने राहुल को बाइक दी।

- मैं संजय के लिए पकौड़े बना रही हूँ।

- मैं बाजार को जा रही हूँ।

- भिखारी के लिए कपडे लाओ।

- वे मेरे लिए कपडे लाये हैं।

- अमित रमेश को कलम देता है।

- यदि किसी वाक्य में कर्ता द्वारा दी जाने वाली वस्तु फिर से कर्ता के पास वापस आने का भाव प्रतीत होता हो तो जिसे वस्तु दी गई है उसमें सम्बन्ध या कर्म कारक मानते है। जैसे-

- रवि धोबी को कपड़े देता है।

- यदि किसी वाक्य में क्रिया दंड देना हो तो जिसे दंड दिया गया है उसको प्रदर्शित करने वाले शब्द में कर्म कारक होगा। जैसे-

- जज सुनील को सज़ा सुनाता है।

- यदि किसी वाक्य में ‘अच्छा लगना’ या ‘अच्छा नहीं लगना’ क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है तो वहां सम्प्रदान कारक होता है।जैसे-

- सुरेश को गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं।

- रोहित को समोसे अच्छे नहीं लगते हैं।

- किसी वाक्य में अगर क्रोध करना अथवा ईर्ष्या करना क्रिया के रूप में प्रयोग हो तो वहाँ सम्प्रदान कारक होता है। जैसे-

- रमेश पुत्र पर क्रोध करता है।

- महेश सीता से जलता है।

- यदि किसी वाक्य में नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ सम्प्रदान कारक होता है। जैसे-

- आप सभी को नमस्ते।

- गुरूजी को प्रणाम।

अपादान कारक

अपादान का अर्थ होता है – अलग होना। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की तरह ही अपादान कारक का भी चिन्ह (विभक्ति) ’से’ है, परन्तु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है जबकि अपादान करक में इसका अर्थ अलग होना होता है।

जब किसी वाक्य में एक वस्तु या व्यक्ति से दूसरी वस्तु या व्यक्ति के अलग होने या तुलना करने का बोध होता हो तो जिससे अलग होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिह्न ‘से’ होता है।

अपादान कारक के उदाहरण –

- गंगा हिमालय से निकलती है।

- वृक्ष से पत्ता गिरता है।

- रोहित के हाथ से अमरुद गिरता है।

- लड़का छत से गिरा है।

- पेड़ से पत्ते गिरे।

- आसमान से बूँदें गिरी।

- वह साँप से डरता है।

- घुड़सवार घोड़े से गिर पड़ा।

- चूहा बिल से बाहर निकला।

- किताब बैग से बहार गिर गया।

- यदि कोई वस्तु अथवा पदार्थ अपने उत्पत्ति स्थान से अलग हो रहा है तो उस उत्पत्ति स्थान के नाम में अपादान कारक माना जाता है। जैसे-

- गंगा हिमालय से निकलती है।

- काम से क्रोध उत्पन्न होता है।

- यदि किसी वाक्य में रक्षा करना, डरना या लज्जा करना आदि क्रियाओं का प्रयोग हुआ हो तो, जिससे रक्षा की गई है, डरा गया है या लज्जा की गई है, उस शब्द में अपादान कारक माना जाता है। जैसे-

- सुनीता काक्रोच से डरती है।

- पुलिस चोरों से रक्षा करती है।

- सैनिक दुश्मनों से रक्षा करते हैं।

- यदि किसी वाक्य में समय के प्रारंभिक/ आरंभिक बिंदु का उल्लेख किया गया हो तो, उस समय सूचक शब्द में अपादान कारक माना जाता है। जैसे-

- रमेश सुबह से कसरत कर रहा है।

- सूरदास जन्म से अंधे थे।

- विनय जन्म से बहरा है।

सम्बन्ध कारक किसे कहते है?

जब किसी वाक्य में कोई व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के साथ अपना कोई संबंध बनता है तो, उस संबंध सूचक शब्द में प्रयोग किये गए कारक को संबंध कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का सम्बन्ध दूसरी वस्तु के साथ पता चलता है, उसे सम्बन्ध कारक कहते हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिह्न अथवा मुख्य पहचान का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि हैं।

सम्बन्ध कारक के उदाहरण –

- राहुल की पुस्तक मेज पर है।

- अनीता का घर दूर है।

सम्बन्ध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही सम्बन्ध सूचित करता है।

अधिकरण कारक किसे कहते हैं?

किसी वाक्य में, उस संज्ञा या सर्वनाम पद को जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक वाले वाक्यों में क्रिया के घटित होने के जगह या समय का विवरण मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस स्थान-सूचक एवं समय-सूचक शब्द में अधिकरण कारक माना जाता है। अधिकरण कारक के विभक्ति चिह्न ‘में’ तथा ‘पर’ होते हैं।

संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं।

अधिकरण कारक के उदाहरण –

- घर पर पिताजी है।

- घोंसले में चिङिया है।

- सड़क पर कार खड़ी है।

यहाँ ’घर पर’, ’घोंसले में’, और ’सङक पर’, अधिकरण है इसी प्रकार

- बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं।

- हमलोग बस में बैठे हैं।

- मीरा छत पर नाच रही है।

- बच्चे शाम को फुटबाल खेलते हैं।

- मैं शाम में पढ़ता हूँ।

- यदि किसी वाक्य में प्रेम, स्नेह या अनुराग क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो जिससे प्रेम, स्नेह या अनुराग किया गया है उस शब्द में अधिकरण कारक होता है। जैसे-

- अजय कविता से प्रेम करता है।

- अनीता को सुरेश से स्नेह है।

सम्बोधन कारक किसे कहते हैं?

किसी वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जो संज्ञा को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हे, ओ एवं अरे होते हैं। वाक्य में, जिसे बुलाया जा रहा है, उस शब्द से पहले संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो, उसे सम्बोधन कारक कहते हैं।

इसका सम्बन्ध न तो क्रिया से और न ही किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं होता है।

सम्बोधन कारक के उदाहरण–

- खबरदार !

- सुरेश को मत मारो।

- उमा ! देखो कैसा सुन्दर दृश्य है।

- लड़के! जरा इधर आ।

- ओ! सीता यहां आओ।

- हे भगवान! तुम चले जाओ।

- हे राम! रमेश वहाँ क्या कर रहा है।

- किशन! तुम अजमेर कब जाओगे।

- अरे नालायकों! तुम इधर मत आना।

कर्म कारक और सम्प्रदान कारक में क्या अंतर है?

कर्म और सम्प्रदान कारक में निम्नलिखित अंतर है :-

इन दोनों कारक में ‘को’ विभक्ति का प्रयोग होता है। परन्तु कर्म कारक में क्रिया के व्यवहार का असर कर्म पर पड़ता है जबकि सम्प्रदान कारक में देने के भाव में या उपकार के भाव में को का प्रयोग होता है। जैसे –

कर्म कारक के उदाहरण

(जहाँ क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है)

- रीना किताब को पढ़ रही है।

- मोहन ने गेंद को दूर फेंका।

- शिक्षक ने विद्यार्थियों को बुलाया।

- मैंने उस कहानी को कई बार सुना।

- उसने बैग को मेज़ पर रखा।

- पुलिस ने चोर को पकड़ लिया।

- बच्चे ने गुब्बारे को फोड़ दिया।

- मीरा ने दीपक को जलाया।

- महिमा बच्चे को सुला रही है।

- उसने पत्र को लिखा।

सम्प्रदान कारक के उदाहरण

(जहाँ ‘को’ का प्रयोग देने, लाभ, उपकार या उद्देश्य के भाव में होता है)

- माँ ने बच्चे को दूध दिया।

- उसने दोस्त को उपहार भेजा।

- गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया।

- पिता ने बेटी को नई साइकिल दिलाई।

- डॉक्टर ने रोगी को दवा लिखी।

- शिक्षक ने विद्यार्थियों को सुझाव दिया।

- किसान ने धरती को बीज अर्पित किए।

- उसने भगवान को फूल चढ़ाए।

- रमेश ने रोगी को दवाई दी।

- स्वास्थ्य के लिए सूर्य को प्रणाम करो।

- आकाश ने अरविन्द को आम खिलाया।

करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है?

करण और अपादान कारक में निम्नलिखित अंतर है :-

करण और अपादान दोनों ही कारकों में ‘से’ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। परन्तु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है। करण कारक में जहाँ पर ‘से’ का प्रयोग साधन के लिए होता है, वहीं पर अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है।

कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। जबकि अपादान में अलगाव या दूर जाने का भाव निहित होता है। जैसे-

करण कारक के उदाहरण

(जहाँ ‘से’ साधन या उपकरण का सूचक है)

- वह हथौड़े से कील ठोक रहा है।

- किसान हल से खेत जोतता है।

- बच्चे कैंची से कागज़ काट रहे हैं।

- चित्रकार ब्रश से चित्र बना रहा है।

- रसोइया चाकू से सब्ज़ी काटता है।

- संगीतकार वीणा से मधुर ध्वनि निकालता है।

- लेखक कंप्यूटर से लेख टाइप कर रहा है।

- मजदूर रस्सी से बोझ खींच रहा है।

- मैं कलम से लिखता हूँ।

- बालक गेंद से खेल रहे हैं।

- वह छड़ी से चलता है।

अपादान कारक के उदाहरण

(जहाँ ‘से’ अलगाव, दूर होने, हटने, बाहर आने या उत्पत्ति का भाव व्यक्त करता है)

- पक्षी डाली से उड़ गया।

- मोती सिपी से निकलता है।

- रमेश बस से उतर गया।

- बच्चा माँ की गोद से उतर गया।

- नदी झील से बहकर आती है।

- सूरज बादलों से निकल आया।

- वह घर से बाज़ार गया।

- धुआँ चिमनी से निकल रहा है।

- जेब से सिक्का गिरा।

- सुनीता घोड़े से गिर पड़ी।

- गंगा हिमालय से निकलती है।

हिंदी व्याकरण में विभक्तियां एवं उनका प्रयोग

हिंदी व्याकरण में विभक्तियां 2 तरह की होती हैं, एवं उनके प्रयोग की विधि निश्चित होती है।

- विश्लिष्ट विभक्ति: जो विभक्तियां संज्ञाओं के साथ आती हैं, उन्हें विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं।

- संश्लिष्ट विभक्ति: जो विभक्तियां सर्वनामों के साथ मिलकर बनी होती हैं वे संश्लिष्ट विभक्ति कहलाती हैं।

विभक्तियों की विशेषताएं

विभक्तियों की प्रयोह के आधार पर निम्नलिखित विशेषताएं है :-

- विभक्तियां आत्मनिर्भर होती हैं और इसलिए इनका वजूद भी आत्मनिर्भर होता है। ये शब्द सहायक होते हैं ये किसी वाक्य के साथ मिलकर उसे एक मतलब देते हैं, जैसे ने, से इत्यादि।

- हिंदी में विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयोग होकर उनसे मिल जाती हैं और उन्हें एक नया रूप दे देती हैं। जैसे मेरा, हमारा, उसे, उन्हें आदि।

- विभक्तियों को संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे- रोहन के घर से यह सामान आया है।

विभिन्न भाषाओं में प्रयोग होने वाले कारकों की संख्या

जिस प्रकार से हिंदी में कारकों की संख्या आठ होती है ठीक उसी प्रकार विभिन्न भाषाओँ में इनकी संख्या अलग अलग होती है जो निम्लिखित है

| भाषा | कारकों की संख्या |

|---|---|

| हंगेरियन | 29 |

| बास्क | 1000 |

| असमिया | 8 |

| चेचन | 8 |

| रूसी | 6 |

| बेलारूसी | 7 |

| स्लोवाकी | 6 |

| लैटिन | 6 |

| यूक्रेनी | 7 |

| क्रोएशियन | 7 |

| पोलिश | 7 |

| संस्कृत | 8 |

| ग्रीक | 5 |

| रोमानियन | 5 |

| आधुनिक ग्रीक | 4 |

| बुल्गारियन | 4 |

| जर्मन | 4 |

| फिनिश | 15 |

| अंग्रेजी | 3 |

| नार्वेजी | 2 |

| प्राकृत | 6 |

इन्हें भी देखें –

- पर्यायवाची शब्द अथवा समानार्थी शब्द 500+ उदाहरण

- पद परिचय – परिभाषा, अर्थ, प्रकार और 100 + उदाहरण

- छंद : उत्कृष्टता का अद्भुत संगम- परिभाषा, भेद और 100+ उदाहरण

- चारणी साहित्य (रासो साहित्य): वीरगाथात्मक परंपरा का अद्भुत विरासत

- प्रकीर्णक (लौकिक) साहित्य: श्रृंगारिकता और लोकसंवेदना का आदिकालीन स्वरूप

- जैन साहित्य: स्वरूप, विकास, प्रमुख कवि, कृतियाँ और साहित्यिक विशेषताएँ

- सिद्ध साहित्य: हिन्दी साहित्य का आदिरूप और सामाजिक चेतना का संवाहक

- नाथ संप्रदाय (साहित्य): योग, तंत्र और साधना की भारतीय परंपरा का अनूठा अध्याय