पृथ्वी लगभग 5 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में आई तब से पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं सतह में कई बदलाव हुए हैं। भूवैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के विस्तृत अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना | Internal Structure of the Earth के बारे में निम्नलिखित बुनियादी जानकारी प्राप्त होती है –

- प्रारंभ में पृथ्वी अत्यधिक गर्म और पिघली हुई थी।

- इसके केंद्र पर तापमान लगभग 5,000°C होने का अनुमान है।

- पृथ्वी 2,900 किमी गहरा एक ठोस पिंड है।

- चट्टानें घनत्व और संरचना में भिन्न हैं। पृथ्वी के केंद्र की ओर घनत्व धीरे-धीरे बढ़ता है।

- पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है।

पृथ्वी की भूरसायनिक रचना | पृथ्वी के रासायनिक तत्व

पृथ्वी का निर्माण प्रमुख तौर पर विभिन्न रासायनिक तत्वों से होता है। ये तत्व अपेक्षित अनुपात में होते हैं, जैसे कि आयरन (32.1 फीसदी), ऑक्सीजन (30.1 फीसदी), सिलिकॉन (15.1 फीसदी), मैग्नीशियम (13.9 फीसदी), सल्फर (2.9 फीसदी), निकिल (1.8 फीसदी), कैल्शियम (1.5 फीसदी) और अलम्युनियम (1.4 फीसदी)। सम्मिलित अन्य तत्वों का योगदान लगभग 1.2 फीसदी है। इस रूपरेखा के अनुसार, पृथ्वी का कुल निर्माण लगभग 88.8 फीसदी आयरन से होता है, जो कि सबसे अधिक मात्रा में होता है। भूरसायनशास्त्री एफ. डल्ब्यू. क्लार्क के अनुसार, पृथ्वी की भूपर्पटी में लगभग 47 फीसदी ऑक्सीजन पाई जाती है।

पृथ्वी के अन्दर पाई जाने वाली दो तत्वों से युक्त परतों (Layers) के नाम

सियाल (SiAl)

यह परत महाद्वीपीय अवसादी शैलों के नीचे स्थित होती है तथा इसके मुख्य संघटक सिलिका (Si) एवं एल्युमीनियम (Al) हैं। इसका औसत घनत्व 2.9 होता है। इस परत की मोटाई लगभग 50 से 300 किमी. के मध्य होती है।

सीमा (SiMa)

इसके मुख्य संघटक सिलिका (Si) और मैग्नीशियम (Mg) होते हैं। यह सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है। इसका निर्माण भारी बेसाल्टी आग्नेय चट्टानों के द्वारा होता है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच होता है तथा इसकी मोटाई, 1,000 से 2,000 किमी. तक है।

निफे (NiFe)

यह परत निकेल (Ni) तथा आयरन (Fe) से मिलकर बनी होती है। यह सीमा के नीचे स्थित परत है। इसका औसत घनत्व लगभग 11 है।

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र

पृथ्वी एक बड़े चुंबक की तरह है, जिसके ऊपर और नीचे ध्रुव हैं। इसकी चुंबकीय धारिता पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर बाहर तक प्रक्षेपित होती है। इस क्षेत्र को मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है।

मैग्नेटोस्फियर के बिना, सूर्य की सौर हवा के कण सीधे पृथ्वी से टकराएंगे, जिससे ग्रह की सतह महत्वपूर्ण मात्रा में विकिरण के संपर्क में आ जाएगी, इसके बजाय, मैग्नेटोस्फियर पृथ्वी के चारों ओर सौर हवा को प्रसारित करता है, जिससे हमें नुकसान से बचाया जा सकता है।

वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के पिघले हुए बाहरी कोर से उत्पन्न होता है जहां से निकलने वाली गर्मी एक संवहन धारा बनाती है। इससे इसके कोर का प्रवाहकीय पदार्थ विद्युत उत्पन्न होता है जो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है।

पृथ्वी की आंतरिक संरचना

पृथ्वी की आकृति पूरी तरह से गोल न होकर ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, जिससे इसकी आकृति थोड़ी चपटी और अंडाकार (Oblate spheroid) प्रतीत होती है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊँचाई 8848 मी. है। तथा सबसे निम्नतम बिंदु प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना खाई है जिसकी समुद्री स्तर से गहराई 10,911 मी. है।

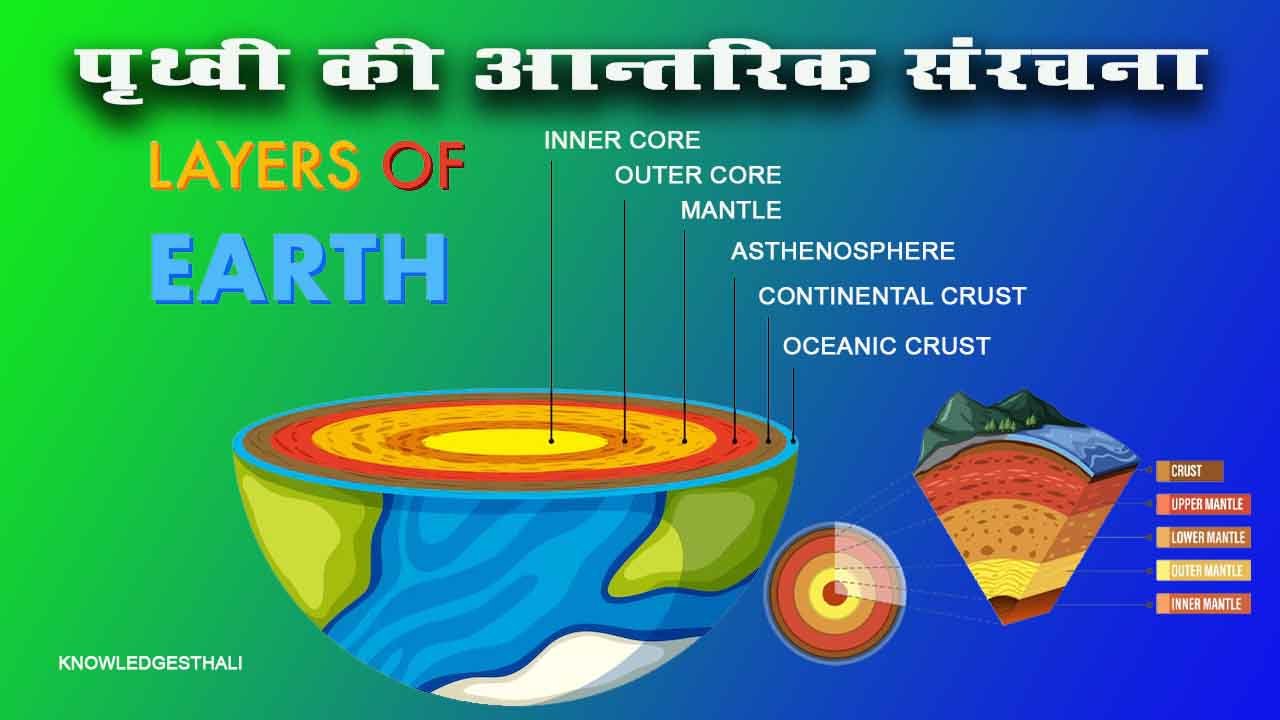

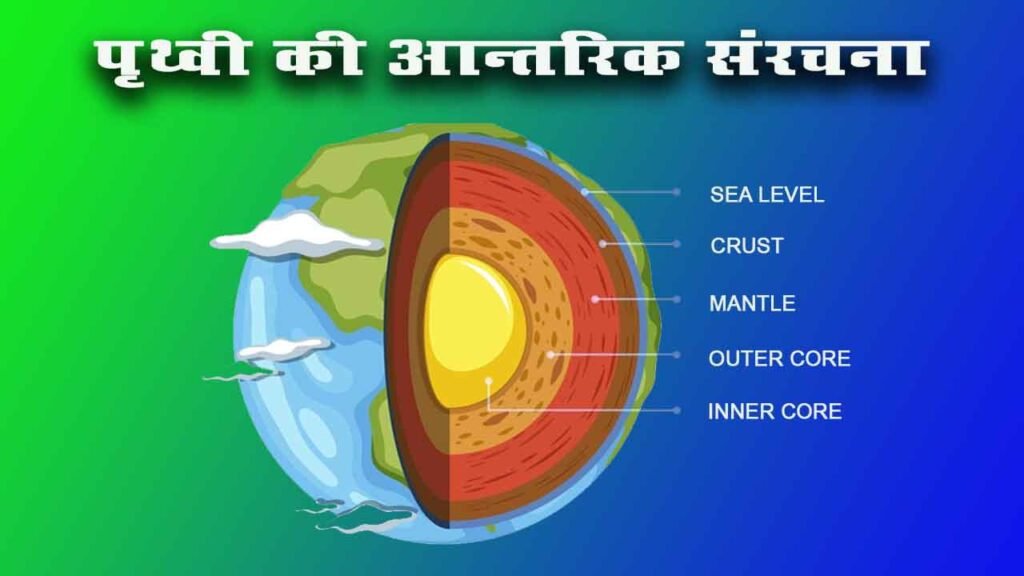

चट्टानों के विभिन्न घनत्व और अन्य भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पृथ्वी की आतंरिक संरचना को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी के इन भागों के नाम हैं –

- ऊपरी सतह अथवा भूपर्पटी अथवा पपड़ी (Crust)

- मध्य स्तर अथवा मैंटल (Mantle)

- आंतरिक स्तर अथवा धात्विक क्रोड (Core)

1. ऊपरी सतह | भूपर्पटी | पपड़ी (Crust)

पृथ्वी की सबसे पतली और बाहरी भाग (Layer) को इसकी ऊपरी सतह अथवा भूपर्पटी अथवा पपड़ी (Crust) कहा जाता है। भूपर्पटी एक समान मोटी नहीं है, यह महाद्वीपों के नीचे अधिक मोटी है और महासागरों के नीचे पतली है। भूपर्पटी की मोटाई लगभग 5 किमी से लेकर 35 किमी तक होती है। भूपर्पटी की मोटाई महासागरों के नीचे 5 से 8 किमी से लेकर महाद्वीपों के नीचे औसतन 35 किमी तक होती है जो भिन्न-भिन्न जगहों पर भिन्न-भिन्न होती है।

क्रस्ट की ऊपरी परत पर मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। इन्ही के द्वारा महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। इस परत में सिलिका एवं एल्युमीनियम जैसे तत्वों की प्रधानता है अतः इसे ‘सियाल’ (SiAl) भी कहा जाता है।

क्रस्ट की निम्न परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके द्वारा महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण इसे सीसा भी कहा जाता है।

भूपर्पटी एक सतत एकल सतह के रूप में नहीं बल्कि कई गतिशील प्लेटों के रूप में पाई जाती है जिन पर महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। इस परत की निचली सीमा को मोहोरोविसिक असंबद्धता या मोहो असंबद्धता कहा जाता है। पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप केवल इसी भाग में स्थित हैं।

भूपर्पटी अथवा पपड़ी (Crust) को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-

- महाद्वीपीय भूपर्पटी (The Continental Crust)

- महासागरीय भूपर्पटी (The Oceanic Crust)

महाद्वीपीय भूपर्पटी (The Continental Crust)

महाद्वीपीय भूपर्पटी (The Continental Crust) महाद्वीपों के नीचे लगभग 50 किमी तक फैला है। यह दो परतों से बना है। सबसे ऊपरी परत सिलिका और एल्यूमीनियम से बनी है और इसे सियाल Sial (Si+ Al) कहा जाता है, जबकि निचली परत सिलिका और मग्नेशियम से बनी होती है। इसका उपरी भाग ग्रेनाइटीक (Granitic) चट्टानों द्वारा जबकि निचला भाग बेस्लाटिक (Basaltic) चट्टानों द्वारा निर्मित होता है।

महासागरीय भूपर्पटी (The Oceanic Crust)

महासागरीय भूपर्पटी (The Oceanic Crust) महासागरों के नीचे लगभग 6 किमी मोटी होती है, यह महाद्वीपीय भूपर्पटी (The Continental Crust) की तुलना में बहुत पतली होती है और इसमें केवल एक परत होती है जो बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है और समुद्री परत परत की तुलना में सघन होती है।

भूपर्पटी की रचना में पाए जाने वाले सामान्य तत्व

| तत्व | भार (प्रतिशत) |

|---|---|

| आक्सीजन (O) | 46.60 |

| सिलिकान (Si) | 27.72 |

| एल्युमीनियम (Al) | 8.13 |

| लोहा (Fe) | 5.00 |

| कैल्शियम (Ca) | 3.63 |

| सोडियम (Na) | 2.83 |

| पोटेशियम (K) | 2.59 |

| मैग्नीशियम (Mg) | 2.09 |

2. मध्य स्तर अथवा मैंटल (Mantle)

पृथ्वी की मध्य परत को मेंटल कहा जाता है। इसमें लोहा और मैग्नीशियम होता है। पृथ्वी का अधिकांश द्रव्यमान इसी में है। यह भूपर्पटी के नीचे स्थित है, और लगभग 2,900 किमी मोटी है। यह अर्ध ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसमें तापमान बहुत अधिक होता है और पृथ्वी की इस परत में मैग्मा पाया जाता है। एक संक्रमण परत जो मैंटल को क्रोड (Core) से विभक्त करती है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं।

इसका विस्तार मोहो असंबद्धता से 2900 किमी. की गहराई तक है। निचला क्रस्ट तथा ऊपरी मैंटल ‘मोहो असंबद्धता’ द्वारा अलग होती है। पृथ्वी की समस्त आयतन का सर्वाधिक 83 प्रतिशत एवं द्रव्यमान का लगभग 68 प्रतिशत भाग मैंटल में स्थित है। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 है। मैंटल की सबसे ऊपरी परत में अधिक घनत्व वाली दृढ़ चट्टानों पायी जाती हैं, तथा इसमें मैग्नीशियम तथा लोहे जैसे भारी खनिजों की प्रधानता है।

ऊपरी मैंटल के ऊपरी भाग को ‘दुर्बलतामण्डल’ कहा जाता है। दुर्बलतामण्डल ही ज्वालामुखी क्रिया से उद्गारित होने वाले लावा का प्रमुख स्रोत होता है।तथा मैंटल की निचली परत को ‘मध्यमण्डल’ कहा जाता है। मैंटल के ऊपरी परत को निचली परत से अलग करने वाली संरचना को ‘रेपेटी असंबद्धता’ कहते हैं।

3. आंतरिक स्तर अथवा धात्विक क्रोड (Core)

पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को कोर कहा जाता है। यह सतह से लगभग 2,900 किमी की गहराई से शुरू होता है। निकल (Ni) और लोहा (Fe) जैसी भारी धातुएँ कोर का निर्माण करती हैं और इसलिए इसे अक्सर निफ़े (Nife) कहा जाता है। कोर अत्यधिक गर्म होता है और इसका तापमान 3,000°C से 6,000°C तक होता है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है-

- वाह्य कोर (Outer Core)

- आंतरिक कोर (Inner Core)

वाह्य कोर (Outer Core) पिघला हुआ रहता है। अर्थात यह तरल अवस्था में पाया जाता है। जबकि आंतरिक कोर (Inner Core) पर अत्यधिक दबाव रहता है। और यह ठोस पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। इसकी त्रिज्या लगभग 1255 किमी. होती है। आंतरिक क्रोड (कोर) के घूर्णन का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग से थोड़ा अधिक होता है।

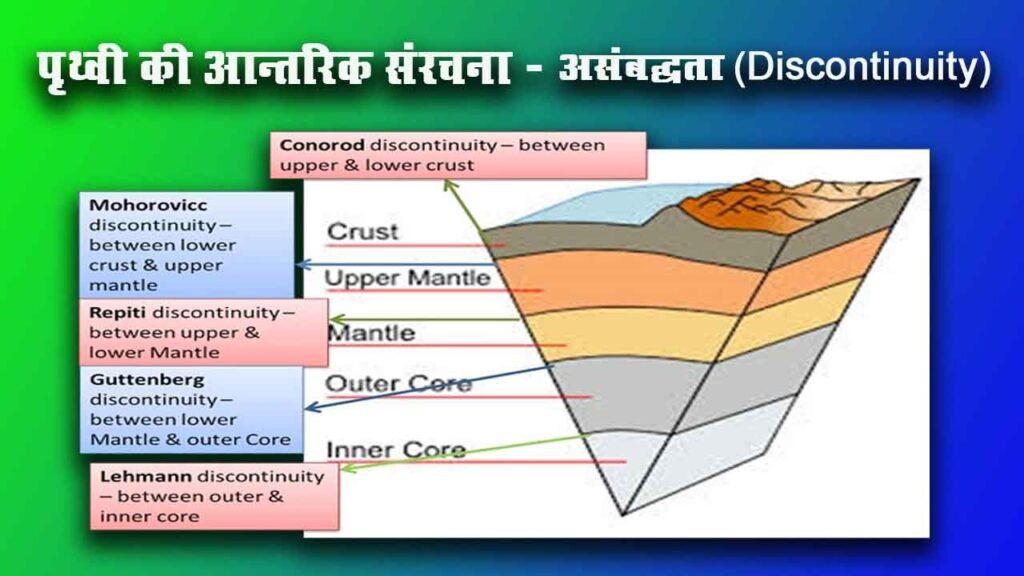

असंबद्धता (Discontinuity) किसे कहते हैं?

पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र, जहां पर दो परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं, उसे असंबद्धता कहते हैं। पृथ्वी की आतंरिक संरचना में मुख्य रूप से निम्नलिखित असंबद्धतायें पायी जाती है। इनके नाम हैं –

- मोहो असंबद्धता | Moho Discontinuity

- गुटेनबर्ग असंबद्धता | Gutenberg Discontinuity

- कोनराड असंबद्धता | Konrad Discontinuity

- रेपेटी असंबद्धता | Repeti Discontinuity

- लेहमन असंबद्धता | Lehman Discontinuity

मोहो असंबद्धता

पृथ्वी के आन्तरिक भाग में स्थित क्रस्ट तथा मैंटल को एक-दूसरे से अलग करने वाली सीमा को ‘मोहो असंबद्धता’ कहते हैं।

गुटेनबर्ग असंबद्धता

पृथ्वी के आतंरिक भाग में स्थित मैंटल तथा कोर को अलग करने वाली सीम को ‘गुटेनबर्ग असंबद्धता’ कहते हैं। यह असंबद्धता पृथ्वी में 2900 किमी. की गहराई पर है।

कोनराड असंबद्धता

क्रस्ट तथा ऊपरी मैंटल की ऊपरी परत ‘स्थलमण्डल’ के अन्तर्गत आती है, जिसकी मोटाई महाद्वीपों व महासागरों में अलग-अलग होती है। भूकम्प भी इसी मण्डल में आते हैं। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता ‘कोनराड असंबद्धता’ कहलाती है।

रेपेटी असंबद्धता

मैंटल के ऊपरी परत को निचली परत से अलग करने वाली संरचना को ‘रेपेटी असंबद्धता’ कहते हैं।

लेहमन असंबद्धता

बाह्य कोर तथा आन्तरिक क्रोड के घनत्व में जहाँ से भिन्नता आरम्भ होती है उसे ‘लेहमन असंबद्धता’ कहते है।

पृथ्वी की आतंरिक परतों की गहराई

| गहराई (किमी.) | पृथ्वी की आतंरिक परतें |

|---|---|

| 0-35 | ऊपरी सतह अथवा भूपर्पटी अथवा पपड़ी (Crust) |

| 35-2890 | मध्य स्तर अथवा मैंटल (Mantle) |

| 2890-5100 | बाहरी क्रोड (Outer Core) |

| 5100-6378 | आंतरिक क्रोड (Inner Core) |

महाद्वीपों और महासागरों के वितरण का सिद्धांत | टेक्टोनिक्स प्लेट

इस सिद्धांत के अनुसार, स्थलमंडल कई दृढ़ प्लेटों के रूप में विभाजित होता है, जो कि स्थलमंडल के नीचे स्थित दुर्बलतामंडल के ऊपर तैर रहे होते हैं। भूरसायनशास्त्री एफ. डल्ब्यू. क्लार्क के अनुसार, इस संचलन के द्वारा पृथ्वी के विभिन्न महाद्वीपों और महासागरों का वितरण निर्धारित होता है। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें विभिन्न दिशाओं में विस्थापित होती हैं, जो भूगर्भ में उत्पन्न ऊष्मीय संवहनीय धाराओं के प्रभाव के अंतर्गत होता है।

जब दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में अपसरित होती हैं तो प्लेटों के इस प्रकार के अपसरण को “रचनात्मक प्लेट किनारा” या “अपसारी सीमांत” के रूप में प्रमुखत: वर्णित किया जाता है। जब दो प्लेटें आमने-सामने अभिसरित होती हैं तो इन्हें “विनाशशील प्लेट किनारे” अथवा “अभिसारी सीमांत” कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, पृथ्वी का सबसे पुराना महासागरीय भूपर्पट पश्चिमी प्रशांत में स्थित है, जिसकी अनुमानित आयु 20 करोड़ वर्ष है। अन्य प्रमुख प्लेटों में भारतीय प्लेट, अरब प्लेट, कैरेबियाई प्लेट, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित नाज्का प्लेट और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की स्कॉटिया प्लेट शामिल हैं। लगभग 5 से 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्लेटें एक थीं।

प्रमुख प्लेटें

| प्लेट का नाम | क्षेत्रफल (लाख किमी. में) |

|---|---|

| अफ्रीकी प्लेट | 78.0 |

| अंटार्कटिक प्लेट | 60.9 |

| इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट | 47.2 |

| यूरेशियाई प्लेट | 67.8 |

| उत्तरी अमेरिकी प्लेट | 75.9 |

| प्रशांत प्लेट | 103.3 |

चट्टानें और खनिज | Rocks and Minerals

पृथ्वी की संरचना में उपस्थित चट्टानों और मिनरल (खनिज) को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है –

चट्टान | शैल | Rocks

चट्टानें और खनिज मिलकर स्थलमंडल (Lithosphere) का निर्माण करते हैं जिसको पृथ्वी की पपड़ी (Earth’s Crust) भी कहते हैं। खनिज कण (Mineral Particle) एक साथ मिलकर एक ठोस द्रव्यमान में एकत्रित होकर चट्टानों का निर्माण करते हैं। अर्थात चट्टानों की संरचना विभिन्न प्रकार के खनिजों का समिश्रण है। चट्टानें संगमरमर, ग्रेनाईट, बलुआ पत्थर जैसी कठोर भी हो सकती हैं, और मिट्टी (Clay), बालू (Sand) और चाक (Chalk) जैसी मुलायम भी हो सकती हैं। चट्टानों की कोई निश्चित रासायनिक संरचना नहीं होती है।

पृथ्वी की सतह से 16 किमी. की गहराई तक पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले पदार्थ चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। चट्टानों को उनके बनावट के अधर पर निम्न तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है –

आग्नेय शैल | आग्नेय चट्टान | Igneous Rock

धरातल के नीचे स्थित तरल और मैग्मा (लावा) ठंडी होने पर ठोस (Solid) रूप धारण कर लेती है और आग्नेय शैल (आग्नेय चट्टान) का निर्माण करती है। उदाहरण- माइका, ग्रेनाइट आदि।

अवसादी शैल | अवसादी चट्टान | Sedimentary Rocks

अपक्षय एवं अपरदान के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन एवं चट्टान-चूर्ण के परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के फलस्वरूप उसके अवसादों (debris) से निर्मित शैल (चट्टान) को अवसादी शैल (Sedimentary Rocks) कहा जाता है। उदाहरण- कोयला, पीट, बालुका पत्थर आदि।

रूपांतरित शैल | रूपांतरित चट्टान | Metamorphic rock

अवसादी एवं आग्नेय शैलों में ताप एवं दबाव के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित शैलों (रूपांतरित चट्टानों) का निर्माण होता है। उदाहरण- संगमरमर, क्वाटर्जाइट आदि।

चट्टान चक्र | शिला चक्र | Rock Cycle

चट्टानों का एक रूप से दूसरे रूप में चक्रीय रूप से परिवर्तन को चट्टान चक्र कहा जाता है।

पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा सतह पर आकर बाह्य आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। बारिश, हवा और अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण, ये आग्नेय चट्टानें टुकड़ों में टूट जाती हैं जो भूमि और नदियों, महासागरों और समुद्रों के तल पर तलछट के रूप में जमा हो जाती हैं। समय के साथ, ये तलछट संपीड़ित होकर तलछटी चट्टानें (अवसादी चट्टानें) बनाती हैं।

भारी मात्रा में गर्मी और अत्यधिक दबाव के कारण ये आग्नेय और अवसादी चट्टानें रूपांतरित चट्टानों (कायापलट चट्टानों) में बदल जाती हैं। पृथ्वी के नीचे दबी हुई अवसादी एवं रूपांतरित चट्टानें अत्यधिक गर्मी के कारण पुनः पिघलकर मैग्मा (लावा) का निर्माण करती हैं। यह मैग्मा ठंडा होकर क्रिस्टलीकृत होकर अंतर्वेधी आग्नेय चट्टानें बनाता है। कुछ मैग्मा ज्वालामुखियों से निकलता है, ठंडा होता है और बहिर्वेधी आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। इस प्रकार, चट्टान चक्र का क्रम जारी रहता है जिससे वर्षों तक चट्टानों और खनिजों में परिवर्तन होते रहते हैं।

खनिज | मिनरल्स | Minerals

खनिज एक निश्चित रासायनिक संरचना के साथ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ हैं। इनमे अलग अलग रंग, बनावट, कठोरता और चमक होती है। खनिजों के कुछ उदहारण हैं – बाक्साइट (Bauxite), तांबा (Copper), सोना (Gold), कैल्साइट (Calcite), जिप्सम (Gypsum) आदि।

वह चट्टान जिसमे कोई विशेष खनिज बड़ी मात्रा में पाया जाता है, खनिज का अयस्क कहलाती है। जैसे – बाक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है।

क्वाटर्ज, फेल्सपार, एम्फीबोल, माइका, पाइरोक्सिन और ऑलिविन जैसे सिलिकेट खनिज पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को पीडोस्फीयर कहते हैं। इस परत का निर्माण मृदा से हुआ है और इस स्तर पर लगातार मृदा उत्पादन की प्रक्रिया जारी रहती है। पृथ्वी पर स्थलमंडल का निम्नतम बिंदु मृत सागर है जिसकी गहराई समुद्र स्तर से 418 मी. नीचे है जबकि उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है जिसकी समुद्री स्तर से ऊँचाई 8848 मी. है। स्थलमंडल की औसत ऊँचाई 840 मी. है।

चट्टानों एवं खनिजों का उपयोग

- इमारतों और सड़कों के निर्माण में संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जैसी चट्टानों का उपयोग किया जाता है।

- कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिज हमें शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं।

- कृषि के लिए मिट्टी का निर्माण चट्टानों से होता है।

- चट्टानों से बहुमूल्य रत्न और हीरे निकलते हैं जिनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है।

- सेंधा नमक जैसे खाद्य नमक खनिज हैं।

- चट्टानें रसायनों का स्रोत हैं। उदाहरण के लिए, पोटाश और फॉस्फेट तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं।

पृथ्वी पर स्थित महाद्वीप

पृथ्वी पर 7 महाद्वीप स्थित हैं जिनके नाम हैं-

1. एशिया महाद्वीप

क्षेत्रफल – 44,614,000 वर्ग किमी.

एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो विश्व के कुल स्थल क्षेत्र के एक तिहाई भाग पर स्थित है। यहाँ की टी चौथाई जनसंख्या अपने भरण-पोषण के लिए कृषि पर निर्भर है। एशिया चावल, मक्का, जूट, कपास, सिल्क इत्यादि के उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है।

2. अफ्रीका महाद्वीप

क्षेत्रफल – 30,216,000 वर्ग किमी.

अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो अफ्रीका का एक तिहाई हिस्सा मरुस्थल है। यहाँ की मात्र दस प्रतिशत भूमि ही कृषियोग्य है। हीरे व सोने के उत्पादन में अफ्रीका सबसे ऊपर है।

3. उत्तर अमेरिका महाद्वीप

क्षेत्रफल- 24,230,000 वर्ग किमी.

उत्तर अमेरिका महाद्वीप दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कृषि संसाधनों की दृष्टिïकोण से यह काफी धनी क्षेत्र है। विश्व के कुल मक्का उत्पादन का आधा उत्पादन यहीं होता है। वन, खनिज व ऊर्जा संसाधनों के दृष्टिïकोण से यह काफी समृद्ध क्षेत्र है।

4. दक्षिण अमेरिका महाद्वीप

क्षेत्रफल- 17,814,000 वर्ग किमी.

दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप का दो तिहाई हिस्सा विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। इसके बहुत बड़े हिस्से में वन हैं।

5. अंटार्कटिका महाद्वीप

क्षेत्रफल- 14,245,000 वर्ग किमी.

अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का पाँचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पूरी तरह दक्षिणी गोलाद्र्ध में स्थित है और दक्षिण ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। इस महाद्वीप का 99 प्रतिशत हिस्सा वर्ष पर्यन्त बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की भूमि पूरी तरह बंजर है।

6. यूरोप महाद्वीप

क्षेत्रफल-10,505,000 वर्ग किमी.

यूरोप महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होने के साथ-साथ समृद्धता भी है। यहाँ वन, खनिज, उपजाऊ मिट्टी व जल बहुतायत में है। यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं।

7. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप

क्षेत्रफल – 8,503,000 वर्ग किमी.

ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सम्पूर्ण भाग पर एकमात्र देश आस्ट्रेलिया स्थित है। यह देश पादपों, वन्यजीवों व खनिजों के मामले में समृद्ध है लेकिन जल की यहाँ काफी कमी है।

महाद्वीपीय आंकड़े

| महाद्वीप का नाम | भूमि क्षेत्रफल का प्रतिशत | क्षेत्रफल (वर्ग किमी में) | जनसंख्या (करोड़ में) |

|---|---|---|---|

| एशिया | 29.5 | 44,614,000 | 387.9 |

| अफ्रीका | 20.0 | 30,216,000 | 87.7 |

| उत्तर अमेरिका | 16.3 | 24,230,000 | 50.1 |

| दक्षिण अमेरिका | 11.8 | 17,814,000 | 37.9 |

| यूरोप | 6.5 | 10,505,000 | 72.7 |

| ऑस्ट्रेलिया | 5.2 | 8,503,000 | 3.2 |

| अंटार्कटिका | 9.6 | 14,245,000 | – |

पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास | Geologic History of the Earth

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। पृथ्वी के संपूर्ण भूवैज्ञानिक इतिहास को निम्नलिखित पांच महायुगों (Era) में विभाजित किया जा सकता है –

- पूर्व कैम्ब्रियन | प्रीकैम्ब्रियन युग | Pre Cambrian Era

- पुराजीवी काल | पैलियोज़ोइक युग | Palaeozoic Era

- मेसोजोइक युग | Mesozoic Era

- सेनोजोइक युग | Cenozoic Era

- नूतन युग | नियोजोइक | Neozoic Era

1. पूर्व कैम्ब्रियन | प्रीकैम्ब्रियन युग | Pre Cambrian Era

पृथ्वी का प्रारम्भ इसी काल में हुआ। यह युग (कल्प) लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। इस युग (कल्प) के दौरान, पृथ्वी की पपड़ी, महाद्वीप, महासागर आदि का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी इसी काल के दौरान हुई।

2. पुराजीवी काल | पैलियोज़ोइक युग | Palaeozoic Era

इस युग का काल 57 मिलियन वर्ष से 225 मिलियन वर्ष पूर्व तक का समय माना जाता है। इस काल में जानवरों और पौधों का विकास तीव्र गति से हुआ। इस कल्प को निम्नलिखित अवधियों में विभाजित किया गया है-

- कैम्ब्रियन (Cambrian)

- आर्डोविसियन (Ordovician)

- सिल्यूरियन (Silurian)

- डेवोनियन (Devonian)

- कार्बनीफेरस (Carboniferous)

- पर्मियन (Permian)

3. मेसोजोइक युग | Mesozoic Era

मेसोजोइक युग का समय 252 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व तक का है। इसमें रेंगने वाले जीव अधिक मात्रा में विद्यमान थे। मेसोज़ोइक युग पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की अंतिम अवधि है। जिम्नोस्पर्म और डायनासोर जैसे आर्कोसॉर सरीसृपों की प्रधानता इस युग की विशेषता है। इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है-

- ट्रियासिक (Triassic)

- जुरासिक (Jurassic)

- क्रिटैशियस (cretaceous)

4. सेनोजोइक युग | Cenozoic Era

सेनोज़ोइक युग , पृथ्वी के इतिहास के प्रमुख युगों में से तीसरा युग है, जो आज से लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ और वर्तमान तक फैला हुआ है। यह समय का वह अंतराल था जिसके दौरान महाद्वीपों ने अपना आधुनिक विन्यास और भौगोलिक स्थिति ग्रहण की। इस युग में हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एण्डीज आदि पर्वतमालाओं का विकास हुआ। इसी दौरान पृथ्वी की वनस्पति और जीव-जंतु वर्तमान की ओर विकसित हुए। सेनोजोइक युग (Cenozoic Era) में ही सर्वप्रथम स्तनपायी जीव अस्तित्व में आये। इस युग को पाँच भागों में विभाजित किया गया है-

- पैलियोसीन (Paleocene)

- इयोसीन (Eocene)

- ओलिगोसीन (Oligocene)

- मायोसीन (Miocene)

- प्लायोसीन (Pliocene)

5. नूतन युग | नियोजोइक | Neozoic Era

10 लाख वर्ष पूर्व से वर्तमान समय तक चलने वाले इस कल्प को पहले चतुर्थक युग (Quaternary Epoch) में रखकर पुन: प्लीस्टोसीन हिमयुग (Pleistocene) तथा वर्तमान काल जिसे होलोसीन (Holocene) कहा जाता है, में वर्गीकृत किया जाता है।

पृथ्वी की आंतरिक संरचना से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य

पृथ्वी की आंतरिक संरचना से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं –

- क्रस्ट, मेंटल और कोर पृथ्वी की तीन संकेंद्रित परतें हैं।

- क्रस्ट (भूपर्पटी) के दो भाग होते हैं- महाद्वीपीय परत और समुद्री परत।

- पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। उसके बाद के परत को मेंटल और सबसे आतंरिक परत को कोर कहा जाता है।

- चट्टान (शैल) और खनिज मिलकर क्रस्ट का निर्माण करते हैं।

- चट्टानें तब बनती हैं जब खनिज कण एक ठोस द्रव्यमान में एकत्रित होते हैं।

- खनिज एक निश्चित रासायनिक संरचना वाले प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ हैं।

- चट्टानें खनिजों से बनी होती हैं और तीन प्रकार की होती हैं आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित।

- मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर निकलता है, ठंडा होने पर यही मैग्मा (लावा) आग्नेय चट्टानों (आग्नेय शैल) का निर्माण करता है।

- आग्नेय चट्टानों के तलछट परतों में संकुचित हो जाते हैं और पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण अवसादी चट्टानें (तलछटी चट्टानें) और आग्नेय चट्टानों अपना रूप बदल कर रूपांतरित चट्टानों का निर्माण कर देती हैं।

- चट्टानों का चक्रीय तरीके से एक रूप से दूसरे रूप में बदलना चट्टान चक्र है।

इन्हें भी देखें-

- भारत का भौतिक विभाजन | Physical divisions of India

- भारत का भौगोलिक परिचय | Geographical Introduction of India

- भारत की मिट्टी | मृदा | वर्गीकरण और विशेषताएं

- भारत में खनिज संसाधन | Minerals in India

- भारत की चट्टानें: संरचना, वर्गीकरण, विशेषताएं| Rocks of India

- पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र | परिमंडल | Earth’s Domain | Circle

- शब्द शक्ति: परिभाषा और प्रकार | अमिधा | लक्षणा | व्यंजना

- प्रत्यय किसे कहते हैं? भेद एवं 100+ उदाहरण