प्रत्यय संस्कृत शब्द है जो व्याकरण में प्रयुक्त होता है। प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है “आवर्तन” या “विचार”। व्याकरण में, प्रत्यय शब्द वाक्यांश के अंत में उपयोग होने वाले परसर्गों, प्रत्येकों अथवा शब्दों को कहते हैं।

प्रत्यय की मुख्य भूमिका संज्ञा, क्रिया, और विशेषणों को बनाने में होती है। इसके द्वारा शब्दों को परिवर्तित किया जाता है ताकि वे व्याकरणिक विशेषताओं को व्यक्त कर सकें। प्रत्यय शब्दों के माध्यम से हम संज्ञा, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्येक, समास, तथा तत्पुरुष विभक्ति और इतर विभक्तियां बना सकते हैं।

यह भारतीय व्याकरण में एक महत्वपूर्ण आदान-प्रदान यंत्र है, जिससे भाषा की व्याकरणिक नियमों को समझा जाता है और शब्दों का रचनात्मक उपयोग किया जाता है।

प्रत्यय शब्द वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं। प्रत्यय शब्द, ‘प्रति’ उपसर्ग और ‘अय’ को यण संधि द्वारा जोड़ने पर बनता है। इसमें प्रयुक्त दोनों शब्दों प्रति + अय में प्रति का अर्थ होता है ‘साथ में, पर पीछे” जबकि अय का अर्थ होता है “चलने वाला”। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर पीछे चलने वाला। इन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता परन्तु ये शब्द, किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ पीछे आना होता है।

प्रत्यय किसे कहते हैं?

प्रत्यय हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव लाता है और नए शब्दों की रचना करता है। प्रत्यय मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं — कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसके अलावा, विभक्ति प्रत्यय भी व्याकरणिक परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होते हैं।

कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं, जो क्रिया धातु में जुड़कर संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण बनाते हैं। उदाहरणस्वरूप, “लिख” में “अक” प्रत्यय जोड़ने से “लेखक” बनता है, जिसका अर्थ है “जो लिखता है।” इसी तरह, “पढ़” में “इ” जोड़ने से “पाठक” शब्द बनता है।

तद्धित प्रत्यय किसी संज्ञा शब्द में जुड़कर नया अर्थ उत्पन्न करते हैं। जैसे “भारत” में “ईय” प्रत्यय जोड़ने से “भारतीय” शब्द बनता है, जिसका अर्थ है “भारत से संबंधित।” इसी तरह, “मित्र” में “त्व” प्रत्यय जोड़ने से “मित्रत्व” शब्द बनता है, जो मित्रता को दर्शाता है।

विभक्ति प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर व्याकरणिक संबंध प्रकट करते हैं। जैसे, “राम” में “ने” जोड़ने से “राम ने,” “घर” में “में” जोड़ने से “घर में” शब्द बनते हैं।

प्रत्यय शब्द निर्माण की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाते हैं तथा भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाते हैं। ये शब्दों के नए रूप तैयार करने के साथ-साथ उनके अर्थ में सूक्ष्म परिवर्तन भी लाते हैं, जिससे हिंदी भाषा समृद्ध और व्यवस्थित बनती है।

प्रत्यय को भाषाओं के आधार पर तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया हैं –

- संस्कृत के प्रत्यय

- हिंदी के प्रत्यय

- विदेशी भाषा के प्रत्यय

आगे हिंदी के प्रत्यय के बारे में विस्तार से दिया गया है –

प्रत्यय की परिभाषा

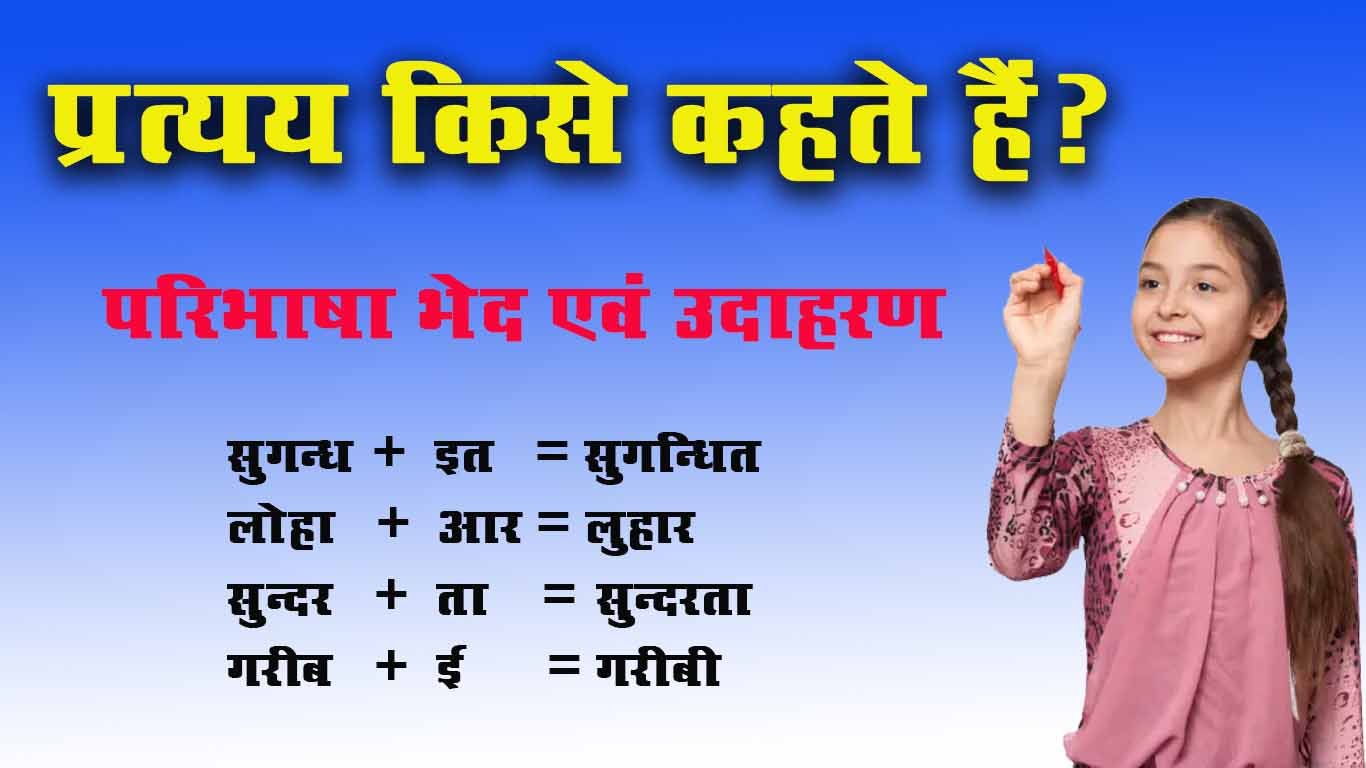

प्रत्यय उस शब्दांश को कहते है, जो किसी शब्द के अन्त में जुड़कर उस शब्द के भिन्न अर्थ को प्रकट करता है।

अथवा शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, उसे प्रत्यय कहते है। जैसे-

- ‘सगा’ शब्द में ‘आई’ प्रत्यय लगाकर ‘सगाई’ शब्द बनता है।

प्रत्यय के उदहारण

निम्नलिखित कुछ प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं –

- वाणी (वाक् + णि) – भाषा

- शिक्षा (शिक्ष् + आ) – शिक्षा

- पुस्तक (पुस्त + क) – किताब

- गायिका (गाय + इका) – गायिका

- पाठशाला (पाठ + शाला) – स्कूल

- विद्यालय (विद्या + आलय) – स्कूल

- सुंदरता (सुंदर + ता) – सुंदरता

- प्रेमिका (प्रेम + इका) – प्रेमिका

- नवीनता (नवीन + ता) – नवीनता

- गरीबी (गरीब + ई) – गरीबी

ये उदाहरण संस्कृत शब्दों के हैं, परंतु हिंदी भाषा में भी इसी तरह के प्रत्यय पाए जाते हैं।

निम्नलिखित कुछ हिंदी भाषा के प्रत्ययों के उदाहरण दिए गए हैं :-

- देशभक्ति (देश + भक्ति) देश प्रेम

- सुंदरता (सुंदर + ता) – खूबसूरती

- विद्यालय (विद्या + आलय) – स्कूल

- पुस्तकालय (पुस्तक + आलय) – लाइब्रेरी

- सुखदाई (सुख + दाई) – आनंददायक

- राजनीति (राज + नीति) – पॉलिटिक्स

- बहुमुखी (बहु + मुखी) – विविध आयामों का

- सफलता (सफल + ता) – सफलता

- शिक्षाविद् (शिक्षा + विद्) – शिक्षक

- व्यापारिक (व्यापार + िक) – व्यापारिक

ये उदाहरण हिंदी भाषा के प्रत्यय को दर्शाते हैं, जो शब्दों को बनाने और उनके अर्थ को प्रभावित करने में उपयोग होते हैं।

कभी-कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती बल्कि अंतिम वर्ण (स्वर) में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाएगी लेकिन व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। जैसे-

- बिक +आऊ = बिकाऊ

- सुगंध +इत = सुगंधित

- लोहा +आर = लुहार

- मीठा +आस = मिठास

- नाटक +कार =नाटककार

- भूलना +अक्कड = भुलक्कड

- दया +लु = दयालु

- टिक +आऊ = टिकाऊ

- होन +हार = होनहार

- समाज + इक = सामाजिक

- लेन +दार = लेनदार

- घट + इया = घटिया

- गाडी +वाला = गाड़ीवाला

- बड़ा +आई = बढ़ाई

- सुत +अक्कड = सुतक्कड़

प्रत्यय के भेद (प्रकार)

प्रत्यय के दो भेद होते हैं –

- कृत् प्रत्यय

- तद्धित प्रत्यय

कृत् प्रत्यय किसे कहते हैं?

वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं कृत् प्रत्यय कहलाते हैं। कृत् प्रत्यय जुड़ने से बनने वाले शब्द को कृदन्त कहते हैं।

कृत् प्रत्यय के उदाहरण

कृत् प्रत्यय के उदाहरण इस प्रकार हैं –

- गायक (गाय + क) – गायक

- खिलाड़ी (खेल + आड़ी) – खिलाड़ी

- लेखक (लेख + क) – लेखक

- देवता (देव + ता) – देवता

- बच्चा (बाल + च्छ) – बच्चा

- पुस्तकालय (पुस्तक + आलय) – पुस्तकालय

- पुरुषोत्तम (पुरुष + उत्तम) – पुरुषोत्तम

- दौड़ाई (दौड़ + ई) – दौड़ाई

- गीतसंगीत (गीत + संगीत) – गीतसंगीत

- रंगमंच (रंग + मंच) – रंगमंच

ये उदाहरण कृत् प्रत्यय की उपयोगिता और प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जहाँ प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं और उनका अर्थ प्रभावित होता है।

कृत् प्रत्यय के भेद

कृत प्रत्यय निम्न प्रकार के होते हैं –

- कर्तृवाचक कृत् प्रत्यय

- कर्मवाचक कृत् प्रत्यय

- करणवाचक कृत् प्रत्यय

- भाववाचक कृत् प्रत्यय

- क्रियावाचक कृत् प्रत्यय

कर्तृवाचक कृत् प्रत्यय

जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता कारक कृत प्रत्यय के योग से बना हो तो उसे कर्तृवाचक कृत् प्रत्यय कहते हैं। जैसे-

- दर्शक मैच का मज़ा ले रहे हैं। दर्शक – ‘दृश’ धातु + ‘अक’ प्रत्यय – कर्ता कारक

- लेखक ने अच्छा लिखा है। लेखक – ‘लिख’ धातु + ‘अक’ प्रत्यय – कर्ता कारक

- वक्ता बोले जा रहा था। वक्ता – ‘वच’ धातु + ‘ता’ प्रत्यय – कर्ता कारक

कर्मवाचक कृत् प्रत्यय

जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्म कारक कृत प्रत्यय के योग से बना हो तो उसे कर्मवाचक कृत् प्रत्यय कहते हैं। जैसे-

- दर्शकों ने झूले को गिरा दिया। झूला – ‘झूल’ धातु + ‘आ’ प्रत्यय – कर्म कारक

- बच्चे ने खिलोने को फ़ेंक दिया। खिलौना – ‘खेल’ धातु + ‘औना’ प्रत्यय – कर्म कारक

- बहन ने बेलन को फ़ेंक दिया। बेलन – ‘बेल’ धातु + ‘अन’ प्रत्यय – कर्म कारक

करणवाचक कृत् प्रत्यय

जब किसी वाक्य में प्रयुक्त करण कारक कृत प्रत्यय के योग से बना हो तो उसे करणवाचक कृत् प्रत्यय कहते हैं। जैसे-

- दर्शक झूले से झूल रहे थे। झूला – ‘झूल’ धातु + ‘आ’ प्रत्यय – करण कारक

- बच्चा खिलौने से खेल रहा है। खिलौना – ‘खेल’ धातु + ‘औना’ प्रत्यय – करण कारक

- बहन बेलन से रोटियाँ बेल रही है। बेलन – ‘बेल’ धातु + ‘अन’ प्रत्यय – करण कारक

भाववाचक कृत् प्रत्यय

जब किसी वाक्य में भाववाचक संज्ञा को प्रकट करने वाला शब्द कृत प्रत्यय के योग से बना हो तो उसे भाववाचक कृत् प्रत्यय कहते हैं। जैसे-

- धातु / शब्द + कृत् प्रत्यय = नया शब्द

- हस् + अ = हास

- कृ + अन = करण

- मृ + अन = मरण

- चढ़ + आव = चढ़ाव

- बच + अत = बचत

क्रियावाचक कृत् प्रत्यय

ऐसे प्रत्यय जो क्रिया का बोध करवाते हों उन्हें क्रियावाचक कृत् प्रत्यय कहते हैं। यदि किसी धातु के साथ वाक्य में हुआ, हुई, हुए, ना जुड़ा हुआ हो वहा पर क्रियावाचक कृत् प्रत्यय माना जाता है। जैसे-

- पूजा हँसती हुई चली गई।

- बालक रोता हुआ आया।

- घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है।

तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं ?

ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें तध्दित प्रत्यय कहते हैं। इस प्रत्यय के जुड़ने से बनने वाले शब्द को तध्दितान्त कहते हैं।

तद्धित प्रत्यय के उदाहरण

- बालक + पन = बालकपन (बचपन की स्थिति या गुणवत्ता)

- मित्र + ता = मित्रता (मित्रता की स्थिति या गुणवत्ता)

- अपना + त्व = अपनत्व (अपनेपन की स्थिति या गुणवत्ता)

- अहम् + कार = अहंकार (अहंकार या अंग्रेजी में एट्टीट्यूड)

- सर्व + स्व = सर्वस्व (सभी की संपत्ति)

- अच्छा + आई = अच्छाई (अच्छाई या गुणवत्ता)

- समीप + य = सामीप्य (समीपता या निकटता)

- दीप + ता = दीप्ता (दीप्ता या चमक)

- मधु + त्व = मधुत्व (मधुरता या मिठास)

- सच + ता = सच्चता (सच्चाई या निष्ठापूर्णता)

- मान + ता = मानता (मान्यता या आदर)

- धी + य = धीय (बुद्धिमान या विचारशील)

- गोप + न = गोपन (गोपन या छिपाना)

उपरोक्त उदाहरण प्रत्येक में, शब्दों के बाद तद्धित प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द बनाया गया है जिससे उस शब्द का अर्थ प्रभावित होता है।

तद्धित प्रत्यय के भेद

- कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय

- भाववाचक तद्धित प्रत्यय

- संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय

- अप्रत्यवाचक तद्धित प्रत्यय

- उनवाचक तद्धित प्रत्यय

- स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय

कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय

वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कर्ता वाचक शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता कारक तद्धित प्रत्यय के योग से बना हो तो उसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। जैसे-

- सुनारी सोने की गहने बनाती है। सुनारी = सोना + आरी प्रत्यय – कर्मणी कारक

- रचनाकार किताबें लिखता है। रचनाकार = रचना + कार प्रत्यय – कर्ता कारक

- खेलाड़ी खेल खेलता है। खेलाड़ी = खेल + आड़ी प्रत्यय – कर्मणी कारक

- पूजारी मंदिर में पूजा करता है। पूजारी = पूजा + आरी प्रत्यय – कर्मणी कारक

- गायक गीत गाता है। गायक = गीत + क प्रत्यय – कर्ता कारक

उपरोक्त उदाहरणों में, शब्दों के बाद कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय जोड़कर एक नया शब्द बनाया गया है जिससे उस शब्द का अर्थ प्रभावित होता है।

भाववाचक तद्धित प्रत्यय

वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आसान भाषा में, तद्धित प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द यदि भाववाचक संज्ञा का बोध कराता है तो वह भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा। जैसे-

- शब्द + भाववाचक तद्धित प्रत्यय= भाववाचक संज्ञा शब्द

- युवा + अन = यौवन

- मम + ता =ममता

- भला + आई = भलाई

- गुरु + अ =गौरव

- कुशल + अ = कौशल

- गरीब + ई = गरीबी

- महात्मा + य = महात्म्य

- दूर + ई = दूरी

संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय

वे तद्धित प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ जुड़कर संबंध वाचक शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे-

- मूल शब्द + संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय – अर्थ

- भारत + ईय = भारतीय – भारत से संबंधित

- राष्ट्र + ईय = राष्ट्रीय – राष्ट्र से संबंधित

- शरीर + इक = शारीरिक – शरीर से संबंधित

- मामा + एरा = ममेरा – मामा से संबंधित

- समाज + इक = सामाजिक – समाज से संबंधित

- ननद + ओई = ननदोई – ननद से संबंधित

अप्रत्यवाचक तद्धित प्रत्यय

अप्रत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ ‘संतान’ होता है। अतः वे प्रत्यय जिनके संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ने से संतान का बोध होता हो उन्हें अप्रत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे-

- मूल शब्द + अप्रत्यवाचक तद्धित प्रत्यय = संतान बोधक शब्द

- मनु + अ = मानव

- गंगा + एय = गांगेय

- रघु + अ = राघव

- अंजनी + एय = आन्जनेय

- दनु + अ = दानव

- अदिति + य =आदित्य

- अग्नि + एय = आग्नेय

- जनक + ई = जानकी

उनवाचक तद्धित प्रत्यय

उनवा का शाब्दिक अर्थ ‘कमजोर या हीन होना’ होता है। अतः वे तद्धित प्रत्यय जिनके संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ जुड़ने से यदि कोई शब्द मूल शब्द की तुलना में लघुता का अर्थ प्रकट करें तो उन्हें उनवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे-

- मूल शब्द + उनवाचक तद्धित प्रत्यय = लघुता प्रदर्शित करता शब्द

- पहाड़ + ई = पहाड़ी

- झंडा + ई = झंडी

- लता + इका = लतिका

- डिब्बा + इया = डिबिया

- खाट + औला = खटोला

- दुख + ड़ा = दुखड़ा

- पत्र + इका = पत्रिका

- लालू + उआ = ललुआ

स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय

वे प्रत्यय जो किसी पुल्लिंग वाचक शब्द को स्त्रीलिंग वाचक शब्द में परिवर्तित कर देते हैं उन्हें स्त्री वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे-

- पुल्लिंग वाचक शब्द + स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय = स्त्रीलिंग वाचक शब्द

- छात्र + आ = छात्रा

- माली + इन = मालिन

- शेर + नी = शेरनी

- देव + ई = देवी

- चाचा + ई = चाची

- देवर + आनी = देवरानी

- मोर + नी = मोरनी

- ठाकुर + आइन = ठकुराइन

प्रत्यय की विशेषताएं

प्रत्यय व्याकरण के माध्यम से शब्दों की रचना, अर्थ, और भाषा की व्याकरणिक नियमों का अध्ययन किया जाता है, जो भाषा की संरचना को समझने में महत्वपूर्ण है।

- अर्थ प्रभाव: प्रत्यय शब्दांश के जोड़ने से शब्द या धातु के अर्थ में प्रभाव होता है। इससे शब्दों को व्याकरणिक अर्थ प्रदान किया जाता है और उन्हें वाक्यों में सही संयोजन दिया जा सकता है।

- विभाजन: प्रत्यय शब्दांश शब्दों को विभाजित करने में मदद करते हैं। वे शब्द के अंत में जुड़कर उसके भागों को अलग करने और व्याकरणिक अनुशासन को प्रदान करने में सहायता करते हैं।

- शब्द रचना: प्रत्यय शब्दांश का उपयोग करके नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। ये नए शब्द विभिन्न शब्दों और धातुओं के साथ उपयोग किए जाते हैं और भाषा की विविधता को बढ़ाते हैं।

- व्याकरणिक विशेषताएँ: प्रत्यय शब्दांश द्वारा विशेषण, संज्ञा, क्रिया, तत्पुरुष, विभक्ति, समास, आदि की व्याकरणिक विशेषताएं जोड़ी जा सकती हैं। इससे वाक्यों की संरचना और भाषा का व्याकरणिक नियमन संभव होता है।

- प्रयोग: प्रत्यय शब्दांश भाषा में शब्दों के प्रयोग को विविधता और रंचनात्मकता देते हैं। इन्हें शब्दों के साथ संयोजित करके वाक्य और वाक्यांश बनाए जा सकते हैं, जिससे भाषा में और विस्तारित अर्थ के व्यक्तिगतता की समर्थता होती है।

प्रत्यय के महत्वपूर्ण तथ्य

प्रत्यय व्याकरण में एक महत्वपूर्ण तत्व है। यहां कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रत्यय के संबंध में जानने योग्य हैं:

- प्रत्यय भी शब्द संरचना की इकाई है, जैसे संधि, समास और उपसर्ग। यह प्रत्यय के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण करता है।

- प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग उपसर्ग की तरह नहीं होता है। प्रत्यय का उपयोग विकारी शब्दों के साथ ही होता है।

- प्रत्यय कभी अविकारी शब्दों के साथ नहीं जुड़ता है। अर्थात्, प्रत्यय हमेशा विकारी शब्दों के साथ ही मिलता है।

- प्रत्यय के योग में कभी भी संधि नहीं होती है, हालांकि इसके योग से सामासिक पद बनाए जा सकते हैं।

- प्रत्यय अव्यय के स्वरूप होते हैं, क्योंकि इनका रूप लिंग, वचन, काल, और कारक के आधार पर नहीं बदलता है।

प्रत्यय के महत्वपूर्ण 100 उदाहरण

प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका नया रूप बनाते हैं और अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। प्रत्ययों के प्रमुख प्रकार हैं — कृत प्रत्यय एवं तद्धित प्रत्यय। नीचे प्रत्यय के 100 उदाहरण दिए गए हैं –

कृत प्रत्यय (धातु में जुड़ने वाले प्रत्यय) के उदाहरण

- पढ़ + अक = पाठक

- लिख + अक = लेखक

- खेल + अ = खिलाड़ी

- सुन + इ = श्रोता

- बन + इ = बनावटी

- बोल + इ = वक्ता

- दौड़ + अन = दौड़न

- सज + न = सज्जन

- पी + त = पीतल

- जा + त = जाता

- आ + न = आनंद

- हँस + अन = हँसन

- सोच + अन = सोचन

- गिर + आ = गिरावट

- खेल + अन = खेलन

- बैठ + क = बैठक

- चल + त = चलता

- देख + अ = देखा

- बोल + अ = बोला

- उठ + आन = उठान

- लिख + अन = लिखन

- सीख + आन = सीखान

- जोड़ + अ = जुड़ा

- सिख + अक = शिक्षक

- नाच + अन = नाचन

तद्धित प्रत्यय (संज्ञा या विशेषण से बनने वाले शब्द) के उदाहरण

- माता + ऋय = मातृ

- पिता + ऋय = पितृ

- भारत + ईय = भारतीय

- नीति + ईय = नीतिवादी

- मित्र + त्व = मित्रत्व

- बाल + इश = बालिश

- राजा + नी = राजनीति

- देव + आलय = देवालय

- बालक + ता = बालकता

- महिला + ता = महिलाता

- शिष्य + ता = शिष्यता

- नेत्र + आलय = नेत्रालय

- आचार्य + य = आचार्यत्व

- बंधु + ता = बंधुता

- मित्र + ता = मित्रता

- बालक + ईय = बालकीय

- अध्यापक + ता = अध्यापकता

- हिंदुस्तान + ईय = हिंदुस्तानी

- विद्या + अर्थी = विद्यार्थी

- सुगंध + इत = सुगंधित

- भोजन + आलय = भोजनालय

- संस्कृत + ईय = संस्कृतिय

- दिन + कर = दिनकर

- सत्य + वादी = सत्यवादी

- प्रेम + मयी = प्रेममयी

विभक्ति प्रत्यय (व्याकरणिक परिवर्तन करने वाले प्रत्यय) के उदाहरण

- घर + में = घर में

- स्कूल + से = स्कूल से

- छात्र + को = छात्र को

- गुरु + के = गुरु के

- माता + का = माता का

- भाई + को = भाई को

- गंगा + से = गंगा से

- मंदिर + में = मंदिर में

- किताब + की = किताब की

- नदी + के = नदी के

- खेत + से = खेत से

- पुस्तक + हेतु = पुस्तक हेतु

- लड़का + को = लड़के को

- माता + से = माता से

- शहर + में = शहर में

- मित्र + के = मित्र के

- देवी + की = देवी की

- राजा + का = राजा का

- गुरु + की = गुरु की

- बच्चा + के = बच्चे के

- पुत्र + को = पुत्र को

- संत + से = संत से

- लड़की + को = लड़की को

- गाड़ी + में = गाड़ी में

- माता + का = माता का

अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय के उदाहरण

- जल + ईन = जलीय

- कर्म + ईन = कर्मठ

- मित्र + वान = मित्रवान

- शक्ति + मान = शक्तिमान

- धन + वान = धनवान

- ज्ञान + मयी = ज्ञानमयी

- लोहा + इत = लौह

- विद्युत + मयी = विद्युतमयी

- धर्म + आचार = धार्मिक

- विद्या + अर्थी = विद्यार्थी

- वृक्ष + आलय = वृक्षालय

- उद्योग + पती = उद्योगपति

- नीति + शास्त्र = नीतिशास्त्र

- पत्र + कार = पत्रकार

- वन + आचर = वनाचर

- गृह + स्वामी = गृहस्वामी

- सोना + ईय = सुनहला

- शीत + ल = शीतल

- दिन + कर = दिनकर

- बुद्धि + मान = बुद्धिमान

- वन + स्पति = वनस्पति

- भोजन + शाला = भोजनशाला

- गान + आचार = गायक

- संस्कृति + क = संस्कृतिक

- शास्त्र + ईय = शास्त्रीय

ये सभी शब्द प्रत्यय के माध्यम से बने हैं और विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। प्रत्यय हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो शब्दों के निर्माण और उनके अर्थ में विविधता लाने का कार्य करते हैं।

इन्हें भी देखे –

- काल (Tense) किसे कहते है? भेद और उदहारण

- वर्तनी किसे कहते है? उसके नियम और उदहारण

- रस- परिभाषा, भेद और उदाहरण

- मुहावरा और लोकोक्तियाँ 250+

- वाक्य किसे कहते है?

- वाच्य किसे कहते है?

- संज्ञा (Noun) किसे कहते हैं?, परिभाषा, भेद एवं उदाहरण

- सर्वनाम (Pronoun) किसे कहते है? परिभाषा, भेद एवं उदहारण

- क्रिया (Verb) किसे कहते हैं? परिभाषा, भेद एवं उदाहरण

- लिंग (Gender) – परिभाषा, भेद और नियम

Knowledge refresh…

Memory rewind learning time.!👍😀