भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन ‘भारतीय इतिहास’ में लम्बे समय तक चलने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय आन्दोलन था। इस आन्दोलन की औपचारिक शुरुआत सन 1885 ई. में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई थी, यह आन्दोलन कुछ उतार-चढ़ावों के साथ 15 अगस्त, 1947 ई. तक अनवरत रूप से जारी रहा। सन 1857 ई. से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का आरंभ माना जाता है। राष्ट्रीय साहित्य और देश के आर्थिक शोषण ने भी राष्ट्रवाद को जगाने मेंअपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक व्यापक और बहुआयामी संघर्ष था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराना था। यह आंदोलन 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध से शुरू होकर 1947 में भारत की स्वतंत्रता और 1961 में गोवा की मुक्ति तक चला। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, इस संघर्ष का एक महत्वपूर्ण चरण था, लेकिन राष्ट्रवादी गतिविधियाँ इससे पहले भी विभिन्न रूपों में प्रकट हो चुकी थीं। बंगाल से प्रारंभ हुआ राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ आगे बढ़ा, जिसमें भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं और आर्थिक अधिकारों की मांग को लेकर उदारवादी नेताओं ने भाग लिया।

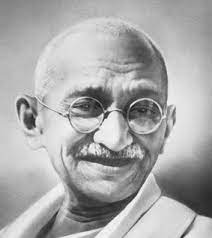

20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में, स्वतंत्रता संग्राम ने अधिक संगठित रूप धारण किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा और सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों ने राष्ट्रीय चेतना को एक नई दिशा दी। दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अभियानों ने जनसमर्थन प्राप्त किया। क्रांतिकारी गतिविधियों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की भूमिका उल्लेखनीय रही।

यह आंदोलन औपनिवेशिक विरोधी भावना से प्रेरित था और अंततः 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में परिणत हुआ। इसके बाद, 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना, जिसने एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी संरचना को अपनाया।

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के चरण

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-

- प्रथम चरण (1885-1905 ई. तक)

- द्वितीय चरण (1905 से 1919 ई. तक)

- तृतीय एवं अन्तिम चरण (1919 से 1947 ई. तक)

प्रथम चरण (1885-1905 ई. तक)

इस काल में ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ की स्थापना हुई, परन्तु इस समय तक इसका लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था अर्थात अस्पष्ट था। उस समय इस आन्दोलन का प्रतिनिधित्व अल्प शिक्षित, बुद्धिजीवी मध्यम वर्गीय लोग कर रहे थे। यह वर्ग पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रभावित था।

1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व स्थापित हो गया। तत्कालीन उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं में प्रमुख थे- दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दीनशा वाचा, व्योमेश चन्द्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविन्द रानाडे, फ़िरोजशाह मेहता, आदि।

कांग्रेस की स्थापना के आरम्भिक 20 वर्षो में उसकी नीति अत्यन्त ही उदार थी, इसलिए इस काल को कांग्रेस के इतिहास में ‘उदारवादी राष्ट्रीयता का काल’ कहा जाता है। कांग्रेस के संस्थापक सदस्य भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव में समानता, क़ानून के समक्ष समानता, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार और प्रतिनिधि संस्थओं के विकास की कामना करते थे। उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधनिक तरीके अपना कर के ही हम अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद करा सकते है।

द्वितीय चरण (1905 से 1919 ई. तक)

इस समय तक ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ काफ़ी परिपक्व हो चुकी थी तथा उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य भी काफी हद तक स्पष्ट हो चुके थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंच से भारतीय जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास शुरू किये गये। इस दौरान कुछ उग्रवादी विचारधारा वाले संगठनों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए पश्चिम के ही क्रांतिकारी ढंग का भी प्रयोग किया।

आन्दोलन के इस चरण में एक ओर उग्रवादी तो दूसरी ओर क्रांतिकारी आन्दोलन चलाये गये। दोनों ही एक मात्र उद्देश्य, ब्रिटिश राज्य से मुक्ति एवं पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति, के लिए लड़ रहे थे। एक तरफ़ उग्रवादी विचारधारा के लोग ‘बहिष्कार आन्दोलन’ को आधार बनाकर लड़ रहे थे तो वही दूसरी ओर क्रांतिकारी विचारधारा के लोग बमों और बन्दूकों के उपयोग से स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहते थे। जहाँ एक ओर उग्रवादी शान्तिपूर्ण सक्रिय राजनीतिक आन्दोलनों में विश्वास करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारी अंग्रेजो को भारत से भगाने में शक्ति एवं हिंसा के उपयोग में विश्वास करते थे।

राजनीतिक लक्ष्य एवं कार्य प्रणाली

कांग्रेस के चार प्रमुख नेताओं- बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चन्द्र पाल एवं अरविन्द घोष ने भारत में उग्रवादी आन्दोलन का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने स्वराज्य प्राप्ति को ही अपना प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य बनाया। बल गंगा धर तिलक ने नारा दिया कि ‘स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।’

इसके अलावा उन्होंने कहा ‘स्वराज्य अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यकता है।’ स्वराज्य के बिना न कोई सामाजिक सुधार हो सकता है, न कोई औद्योगिक प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। यही हम चाहते हैं और इसी के लिए ईश्वर ने मुझे इस संसार में पैदा किया है।’ अरविन्द घोष ने कहा कि ‘राजनीतिक स्वतन्त्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता के सामाजिक तथा शैक्षिणक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति आदि की बात सोचना मूर्खता की चरम सीमा है।’

तृतीय एवं अन्तिम चरण (1919 से 1947 ई. तक)

‘भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन’ का तृतीय चरण सन 1919 ई. से सन 1947 ई. तक रहा। यह भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का अंतिम चरण भी था क्योंकि इस चरण में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। आन्दोलन के इस चरण में मुख्य रूप से गाँधी जी ही भारतीय राजनीतिक मंच पर छाए रहे। गाँधी जी के इस कार्यकाल को भारतीय इतिहास में ‘गाँधी युग’ के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वरज्य की प्राप्ति के लिए आन्दोलन प्रारम्भ किया।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची

यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की एक सूची दी गई है –

| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना | 28 दिसंबर 1885 | प्रथम चरण |

| स्वदशी और बहिष्कार आन्दोलन | संकल्प | 1905 | द्वितीय चरण |

| मुस्लिम लीग की स्थापना | 1906 | द्वितीय चरण |

| गदर आंदोलन | 1913 | द्वितीय चरण |

| होम रूल मूवमेंट | अप्रैल 1916 | द्वितीय चरण |

| चंपारण सत्याग्रह | 1917 | द्वितीय चरण |

| खेडा सत्याग्रह | 1917 | द्वितीय चरण |

| अहमदाबाद मिल स्ट्राइक | 1918 | द्वितीय चरण |

| रॉलैट एक्ट सत्याग्रह फरवरी | 1919 | तृतीय एवं अन्तिम चरण |

| असहयोग आंदोलन | 1920 | तृतीय एवं अन्तिम चरण |

| सविनय अवज्ञा आंदोलन | 1930 | तृतीय एवं अन्तिम चरण |

| भारत छोड़ो आंदोलन | 1942 | तृतीय एवं अन्तिम चरण |

कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थायें

कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाओं की सूची इस प्रकार है :

- 1836 – बंगभाषा प्रकाशक सभा

- 1838 – जमींदारी एसोसिएशन

- 1843 – बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसायटी

- 1851 – ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन

- 1866 – ईस्ट इंडिया एसोसिएशन

- 1867 – पूना सार्वजनिक सभा

- 1875 – इण्डियन लीग

- 1876 – कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन

- 1884 – मद्रास महाजन सभा

- 1885 – बाम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम | राष्ट्रीय आन्दोलन – ऐतिहासिक यात्रा

भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक दीर्घकालिक संघर्ष था, जिसमें विभिन्न आंदोलनों, विद्रोहों और राजनीतिक प्रयासों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह संग्राम न केवल अंग्रेजों के शासन के खिलाफ था, बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्वायत्त भारत की स्थापना की दिशा में भी था। नीचे इस संघर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं और आंदोलनों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया गया है।

1857 ई. का विद्रोह

1857 ई. का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध था। इसकी शुरुआत 10 मई, 1857 को मेरठ में हुई थी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह था। हालाँकि यह विद्रोह असफल रहा लेकिन इसने जनता पर एक बड़ा प्रभाव डाला और भारत में पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को उभारा। मंगल पांडे इस क्रांति के प्रमुख हिस्सों में से एक थे क्योंकि उन्होंने ही अपने कमांडरों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की और ब्रिटिश अधिकारी पर पहली गोली चलाई।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (28 दिसंबर 1885)

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में पहला संगठित प्रयास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना से हुआ। 28 दिसंबर 1885 को ए. ओ. ह्यूम की पहल पर कांग्रेस का गठन हुआ। इसका उद्देश्य भारतीयों को एक साझा मंच प्रदान करना था, जहाँ वे अपने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को रख सकें।

स्वदेशी और बहिष्कार आन्दोलन | संकल्प (1905)

1905 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिससे भारतीयों में असंतोष फैल गया। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर जोर दिया गया। इस आंदोलन ने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी।

20 वीं शताब्दी की शुरुआत में, ब्रिटिशों ने राष्ट्रवाद की एकता को कमज़ोर करने के उद्देश्य से बंगाल के विभाजन की घोषणा की। प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के बीच, स्वदेशी बॉयकॉट आंदोलन वर्ष 1903 ई. में बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, लेकिन जुलाई 1905 ई. में इसकी औपचारिक रूप से घोषणा की गई और यह आन्दोलन पूरी तरह से अक्टूबर 1905 ई. से लागू हुआ। इसको दो प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया था –

- विभाजन विरोधी आंदोलन

- स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन

विभाजन विरोधी आंदोलन

सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, के.के. मित्रा और दादा भाई नारोजी जैसे नरमपंथियों के नेतृत्व में, इस भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रारंभिक चरण 1903-1905 ई. तक हुआ। विभाजन विरोधी आंदोलन सार्वजनिक बैठकों, ज्ञापन, याचिकाओं आदि के माध्यम से किया गया था।

स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन

1905 से 1908 ई. तक, बिपिन चंद्रा पाल, टीला, लाला लाजपत राय और अरबिंदो घोष जैसे चरमपंथियों द्वारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया था। आम जनता को विदेशी वस्तुओं के उपयोग से परहेज करने के लिए एवं उनका बहिष्कार करने के लिए कहा गया और उन्हें भारतीय घर के सामान के साथ स्थानापन्न करने के लिए प्रेरित किया गया। भारतीय त्योहारों, गीतों, कविताओं और चित्रों जैसी प्रमुख घटनाओं का उपयोग इस भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रचारित करने के लिए किया जाता था।

मुस्लिम लीग की स्थापना (1906)

1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुई। इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना था। हालांकि, बाद में इस संगठन ने भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

गदर आंदोलन (1913)

गदर आंदोलन भारतीय प्रवासियों द्वारा चलाया गया एक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1913 में हुई। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों ने की थी। इसके प्रमुख नेता लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा और बाबा गुरदित सिंह थे।

होम रूल लीग मूवमेंट (अप्रैल 1916)

बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वशासन की मांग को बढ़ावा देना था। तिलक ने “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है” का नारा दिया, जिससे यह आंदोलन जन-जन तक पहुंचा।

आम आदमी में स्व-शासन की भावना को व्यक्त करने और प्रचारित करने के लिए, यह भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन भारत में किया गया था। यह आन्दोलन भारत और आयरलैंड में एक साथ हुआ था। समाचार पत्रों, पोस्टरों, पैम्फलेट्स आदि ने होम रूल लीग मूवमेंट को जन समूह तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

- बाल गंगाधर तिलक लीग अप्रैल 1916 ई. में शुरू हुई थी, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांतों में फैल गई थी।

- एनी बेसेंट लीग सितंबर 1916 ई. में देश के अन्य विभिन्न हिस्सों में शुरू हुई।

सत्याग्रह आन्दोलन

सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है – सत्य के लिये आग्रह करना। गांधीजी ने विभिन्न सत्याग्रह आन्दोलनों के माध्यम से अन्याय से खिलाफ आवाज उठाई और लोगों के खिलाफ हो रहे शोषण को रोका।

पहला सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1917 ई. में बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण जिले में किसानों को बिना किसी भुगतान के नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया इसके विरोध में लोगों ने गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए राज़ी किया। यह आन्दोलन चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया, जो पहला सत्याग्रह आन्दोलन था। इसके बाद अन्य सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू हुए।

चंपारण सत्याग्रह (1917)

महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में बिहार के चंपारण जिले में पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ। यहाँ के नील किसानों को जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे वे अत्यधिक शोषण का शिकार हो रहे थे। गांधीजी ने इस अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह किया, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को राहत मिली।

खेड़ा सत्याग्रह (1917)

चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधीजी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के लिए संघर्ष किया। यहाँ के किसान अकाल और प्लेग के कारण भारी संकट में थे, लेकिन सरकार करों में कोई छूट देने को तैयार नहीं थी। गांधीजी के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया और सरकार को झुकना पड़ा।

अहमदाबाद मिल स्ट्राइक (1918)

1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों ने अपनी खराब वेतन स्थितियों के खिलाफ हड़ताल की। गांधीजी ने इस हड़ताल का नेतृत्व किया और मजदूरों को उचित वेतन दिलाने में सफल रहे। यह आंदोलन मजदूर वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा बना।

रॉलैट एक्ट सत्याग्रह (फरवरी 1919)

ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलैट एक्ट लागू किया, जिससे किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डालने का अधिकार मिल गया। इसके विरोध में गांधीजी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसने पूरे देश में व्यापक आंदोलन को जन्म दिया। इसी के परिणामस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल 1919) हुआ।

खिलाफत असहयोग आंदोलन (1920)

1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, गांधीजी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के तहत भारतीयों से ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने की अपील की गई। सरकारी नौकरी छोड़ने, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने और सरकारी शिक्षण संस्थानों से दूरी बनाने की अपील की गई। यह आंदोलन 1922 में चौरी-चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया।

असहयोग आंदोलन ब्रिटिशों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण चरणों में से एक था। यह आंदोलन जिन प्रमुख कारणों से हुआ, उनमे देश में बिगड़ती आर्थिक स्थिति के साथ-साथ जलियावाला बाग़ नरसंहार, रॉलैट अधिनियम आदि जैसी प्रमुख घटनाएं शामिल थीं, जिससे यह एक महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया।

असहयोग आंदोलन को आधिकारिक तौर पर अगस्त 1920 ई. में खलीफा समिति द्वारा शुरू किया गया था। साथ ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ई. में अपने नागपुर सत्र के बाद आंदोलन को अपनाया। जिसके बाद सरकारी सामानों, स्कूलों, कॉलेजों, भोजन, कपड़ों आदि का पूरी तरह से बहिष्कार हुआ और राष्ट्रीय स्कूलों में अध्ययन पर जोर दिया गया और खाडी उत्पादों का उपयोग किया गया। 4 फरवरी, 1922 ई. को चौरी चौरा घटना हुई, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। इसके कारण महात्मा गांधी द्वारा इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बंद कर दिया गया।

साइमन कमिशन

यह बात भारत की स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1928 ई. की है, जब 7 सांसदों का एक समूह ब्रिटेन से भारत आया था। इन सांसदों का मुख्य उद्देश्य भारत का दौरा करने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर एक व्यापक अध्ययन करना था, ताकि तत्काल रूलिंग गवर्मेंट को सिफारिशें दी जा सके। इसको मूल रूप से भारतीय संवैधानिक आयोग इंडियन स्टैच्युटरी कमीशन कहा जाता था।

इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, और इन्ही के नाम पर इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। यह सर जॉन साइमन के नेतृत्व में था, एक अंग्रेजी आधारित समूह भारत का दौरा कर रहा था। साइमन कमीशन के इन प्रतिनिधियों ने जमीन पर लहर प्रभाव पैदा किया, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, जिन्ना, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे प्रसिद्ध राजनेताओं से मज़बूत प्रतिक्रिया देखी गईं। क्योकि रिपोर्ट तैयार करते समय उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930)

गांधीजी ने 1930 में ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का प्रमुख हिस्सा था दांडी मार्च, जिसमें गांधीजी ने अपने अनुयायियों के साथ 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक 240 मील की यात्रा कर नमक कानून का उल्लंघन किया। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी चुनौती साबित हुआ।

पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन

12 मार्च 1930 ई. को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। यह 6 अप्रैल को समाप्त हुआ जब गांधी जी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ दिया। बाद में, आंदोलन को सी राजगोपालाचारी द्वारा आगे बढ़ाया गया। महिलाओं, किसानों और व्यापारियों की बड़े पैमाने पर भागीदारी हुई और देश भर में फैले इस भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में नमक सत्याग्रह, नो-टेक्स आंदोलन और नो-रेंट आंदोलन द्वारा सफल हुआ। बाद में, यह मार्च 1931 ई. में गांधी-इरविन संधि के कारण वापस ले लिया गया।

दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन

दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफल संधि के कारण दिसंबर 1931 ई. से अप्रैल 1934 ई. तक दूसरे नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इससे शराब की दुकानों, नमक सत्याग्रह, वन कानून के उल्लंघन जैसे विभिन्न व्यवहार हुए। लेकिन ब्रिटिश सरकार आगामी घटनाओं से अवगत थी, इस कारण से , ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के आश्रमों के बाहर सभाओं पर प्रतिबंध के साथ मार्शल लॉ लागू किया।

भारत छोड़ो आंदोलन (1942) | Quit India Movement

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बिना उनकी सहमति के युद्ध में सहायता मांगी, जिससे असंतोष बढ़ा। गांधीजी ने 8 अगस्त 1942 को ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ की घोषणा की और “करो या मरो” का नारा दिया। इस आंदोलन में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसने स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई।

1942 ई. में भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement) का शक्तिशाली भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन बनने में निम्न कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई –

- क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता भारतीयों के लिए जागृत कॉल बन जाती है।

- विश्व युद्ध द्वारा लाई गई कठिनाइयों के साथ आम जनता का असंतोष।

भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक लंबा और कठिन संघर्ष था, जिसमें लाखों लोगों ने बलिदान दिया। विभिन्न आंदोलनों और सत्याग्रहों ने इस संघर्ष को दिशा दी और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यह स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुधारों की भी नींव रखी गई। इस संघर्ष की विरासत आज भी भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों में देखी जा सकती है।

कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन

| कांग्रेस अधिवेशन | महत्वपूर्ण तथ्य |

|---|---|

| 1887 मद्रास | सर्वप्रथम देशी भाषाओँ में भाषण |

| 1888 इलाहबाद | प्रथम बार कांग्रेस संविधान का निर्माण,अध्यक्ष जॉर्ज यूल, प्रथम ईसाई अध्यक्ष |

| 1889 मुंबई | मताधिकार की आयु 21 वर्ष, सार्वभौम मताधिकार की मांग |

| 1891 नागपुर | कांग्रेस ने अपना संविधान पारित किया |

| 1893 लाहौर | भारत में सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन की मांग |

| 1896 कलकत्ता | प्रथम बार वन्दे मातरम का गायन |

| 1905 बनारस | स्वराज्य प्राप्ति का संकल्प पारित, अनिवार्य शिक्षा पर बल |

| 1907 सूरत | कांग्रेस का प्रथम विभाजन |

| 1909 लाहौर | कांग्रेस का रजत जयंती अधिवेशन |

| 1911 कलकत्ता | राष्ट्रगान का प्रथम बार गायन |

| 1916 लखनऊ | प्रथम विभाजन समाप्त, कांग्रेस लीग समझौता |

| 1918 दिल्ली | कांग्रेस का दूसरा विभाजन, उदारवादी कांग्रेस से अलग हो गए |

| 1920 नागपुर | तिलक द्वारा स्वराज पार्टी का गठन,भाषाई अधार पर प्रान्तों के गठन की मांग |

| 1920 कलकत्ता (विशेष अधिवेशन) | असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति |

| 1921 अहमदाबाद | प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज का आरोप,अध्यक्ष चितरंजन दास, लेकिन जेल में होने के कारण अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की |

| 1924 बेलगाम (कर्नाटक) | अध्यक्षता महात्मा गाँधी ने की |

| 1925 कानपुर | अध्यक्ष हसरत मोहानी, पूर्ण स्वधीनता का प्रस्ताव रखा गया |

| 1926 गुवाहाटी | कांग्रेसियों के लिए खद्दर पहनना अनिवार्य |

| 1927 मद्रास | साइमन आयोग के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गय |

| 1929 लाहौर | अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरु, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया |

क्रांतिकारी आंदोलन के मुख्य काण्ड

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल अहिंसक आंदोलनों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कई क्रांतिकारी घटनाएँ भी शामिल थीं, जिन्होंने ब्रिटिश शासन को गहराई से प्रभावित किया। इन क्रांतिकारी कांडों ने स्वतंत्रता सेनानियों को एक नई प्रेरणा दी और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान होने वाले क्रांतिकारी आन्दोलनों के प्रमुख कांड निम्नलिखित है :-

- 1908 मे ढाका काण्ड – पुलिन दास को 7 साल की सजा

- 1908 में अलीपुर काण्ड – अरविन्द घोष पर मुकदमा

- 1909-1910 में नासिक काण्ड – वी.डी. सावरकर को आजीवन कारावास

- 1915 में दिल्ली काण्ड – लार्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का मामला

- 1916 में रेशमी पत्र काण्ड – मौलाना ओबैदुल्ला सिंधी और उनके साथियों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुप्त पत्रों का आदान-प्रदान

- 1922-1924 में पेशावर काण्ड – भारत में साम्यवादियों को पकड़ना

- 1924 में कानपुर काण्ड – साम्यवादियों की गिरफ़्तारी

- 1925 में काकोरी काण्ड – लखनऊ के पास रेल लूट

- 1929-1933 में मेरठ काण्ड – श्रमिकों एवं साम्यवादियों पर मुकदमा

- 1930 में लाहौर काण्ड – भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी

1908: ढाका कांड

1908 में ढाका कांड हुआ, जिसमें क्रांतिकारी पुलिन दास को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण 7 साल की सजा दी गई। यह कांड बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की बढ़ती शक्ति का प्रतीक था।

1908: अलीपुर कांड

अलीपुर कांड अरविंद घोष से जुड़ा था। इस कांड में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वायली की हत्या का प्रयास किया था। ब्रिटिश सरकार ने अरविंद घोष को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण वे बरी हो गए।

1909-1910: नासिक कांड

1909-1910 में हुए नासिक कांड में वीर सावरकर के सहयोगी अनंत कान्हेरे ने नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या कर दी थी। इस कांड के कारण सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाकर काला पानी भेज दिया।

1915: दिल्ली कांड

1915 में दिल्ली कांड हुआ, जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। यह हमला भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष और विरोध की भावना को दर्शाता था। हालाँकि, लॉर्ड हार्डिंग इस हमले में बच गए, लेकिन इस घटना ने ब्रिटिश अधिकारियों को सतर्क कर दिया।

1916: रेशमी रुमाल कांड

1916 में रेशमी रुमाल कांड हुआ, जिसमें मौलाना ओबैदुल्ला सिंधी और उनके साथियों ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुप्त पत्रों का आदान-प्रदान किया। इन पत्रों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन दिलाने का प्रयास किया गया।

1922-1924: पेशावर कांड

1922-1924 के दौरान पेशावर कांड हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत में साम्यवादियों को पकड़ने के लिए कई गिरफ्तारियाँ कीं। यह कांड भारत में साम्यवादी विचारधारा के प्रसार और ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे रोकने के प्रयासों को दर्शाता था।

1924: कानपुर कांड

1924 में कानपुर कांड हुआ, जिसमें साम्यवादियों की एक महत्वपूर्ण बैठक पर ब्रिटिश सरकार ने छापा मारा और कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। यह कांड भारत में साम्यवादी गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश शासन की सख्त नीति का हिस्सा था।

1925: काकोरी कांड

1925 में काकोरी कांड हुआ, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और उनके साथियों ने लखनऊ के पास एक ब्रिटिश ट्रेन को लूट लिया। इस घटना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के धन का उपयोग क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए करना था। यह कांड भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था।

1929-1933: मेरठ कांड

1929-1933 के दौरान मेरठ कांड हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने श्रमिक आंदोलनों और साम्यवादी नेताओं पर मुकदमा चलाया। इस कांड का उद्देश्य भारत में साम्यवादी आंदोलन को कमजोर करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो रहे श्रमिक विद्रोहों को दबाना था।

1930: लाहौर कांड

1930 में लाहौर कांड हुआ, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। यह घटना भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई, जिससे पूरे देश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश फैल गया।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी कांडों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इन घटनाओं ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ाई। इन क्रांतिकारियों के बलिदान ने भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका साहस और बलिदान आज भी भारतीय युवाओं को प्रेरित करता है।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए महत्वपूर्ण संगठन

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान कई संगठन बनाए गए थे, जी इस प्रकार है –

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ई. को हुई थी। इसकी स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, के साथ इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ए.ओ. ह्यूम ने INC (INDIAN NATIONAL CONGRESS) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुस्लिम लीग

मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ई. में आगा खान और मोहशिन मुल्क ने 1906 ई. में की थी। इसका गठन भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था।

राष्ट्रवाद का उदय

1857 ई. का वर्ष भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का आरंभ माना जाता है। राष्ट्रवाद के उदय में समाचार-पत्रों एवं प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में राजा राममोहन राय ने ‘राष्ट्रीय प्रेस’ की नींव डाली। उन्होंने ‘संवाद कौमुदी’ बंगला भाषा में एवं ‘मिरात उल अख़बार’ फ़ारसी में, जैसे पत्रों का सम्पादन कर भारत में राजनीतिक जागरण की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किया। सन 1859 ई. में राष्ट्रवादी भावना से ओत-प्रोत साप्ताहिक पत्र ‘सोम प्रकाश’ का सम्पादन ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने किया। इसके अलावा बंगदूत, अमृत बाज़ार पत्रिका, केसरी, हिन्दू, पायनियर, मराठा, इण्डियन मिरर, आदि ने ब्रिटिश हुकूमत की ग़लत नीतियों की आलोचना करके भारतीयों के अन्दर राष्ट्रवाद की भावना को जगाया।

राष्ट्रवाद उदय के कारण

भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे-

पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति

पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को इसलिए शिक्षित नहीं किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनमें किसी भी तरह की राष्ट्रीयता की भावना जगे।

अंग्रेजो का उद्देश्य तो ब्रिटिश प्रशासन एवं व्यापारिक फ़र्मों के लिए लिपिक की आवश्यकता की पूर्ति करना था, परन्तु यह अंग्रेज़ों का दुर्भाग्य बन गया जो कि भारतीयों को बर्क, मिल, ग्लैडस्टोन, ब्राइट और लॉर्ड मैकाले जैसे प्रमुख विचारकों के विचार सुनने का अवसर मिला तथा मिल्टर, शेली, बायरन जैसे महान् कवियों, जो स्वयं ही ब्रिटेन की बर्बर नीतियों से जूझ रहे थे, उनकी कविताओं को पढ़ने एवं वाल्टेयर, रूसो, मैजिनी जैसे लोगों के विचारों को जानने का सौभाग्य मिला।

इस तरह पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से लोगों में राष्ट्रवादी भावनायें पनपने लगीं। 1833 ई. में अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। पश्चिमी देशों के साथ सम्बन्ध, पाश्चात्य साहित्य, विज्ञान, इतिहास एवं दर्शन के अध्ययन से भारतीयों को भारत में प्रचलित कुप्रथाओं के बारे में जानकारी मिली, साथ ही साथ उनमें राष्ट्रवाद की भावना का भी उदय हुआ।

राष्ट्रीय साहित्य

राष्ट्रीय साहित्य भी राष्ट्रवादी भावना की उत्पत्ति के लिए ज़िम्मेदार है। आधुनिक खड़ी हिन्दी के पितामह भारतेन्दु हरिशचंद्र ने सन 1876 ई. में लिखे अपने नाटक ‘भारत दुर्दशा’ में अंग्रेज़ों की भारत के प्रति आक्रामक नीति का उल्लेख किया है। इस क्षेत्र में हरिश्चन्द्र के अतिरिक्त पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी भी आते हैं, जिनकी रचनायें देश प्रेम की भावना से परिपूर्ण थी। अन्य भाषाओं, जैसे उर्दू के साहित्य में मुहम्मद हुसैन, अल्ताप हुसैन की रचनाओं, बंगला में बंकिमचन्द्र चटर्जी, मराठी में चिपलुकर, गुजराती में नर्मदा, तमिल में सुब्रह्मण्यम भारती आदि की रचनाओं में देश में प्रेम की भावना देखने को मिलती है।

देश का आर्थिक शोषण

अंग्रेज़ों के द्वारा देश का जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था, उसने भी राष्ट्रवाद को जगाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को समझाकर अंग्रेज़ों के शोषण का खुलासा किया। अंग्रेज़ों की भारत विरोधी आर्थिक नीति ने भारतीयों के मन में विदेशी राज्य के प्रति नफ़रत एवं स्वदेशी माल एवं राज्य के प्रति प्रेम को जगाया। लॉर्ड लिटन के शासन काल में भारत के आर्थिक शोषण की पराकाष्ठा पर हो गयी थी।

राष्ट्रवाद उदय के अन्य महत्त्वपूर्ण कारण

- अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले यहाँ राजनीतिक एकीकरण का अभाव था। मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब के बाद भारतीय सीमा छिन्न-भिन्न हो चुकी थी, पर अंग्रेज़ी साम्राज्य की स्थापना से भारत में राजनीतिक एकीकरण हुआ।

- तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों में रेल, डाक व तार आदि के विकास ने भी भारत में राष्ट्रवाद की जड़ को मज़बूत किया। रेलवे ने इसमें मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। एडविन आरनोल्ड ने लिखा है कि- “रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगीं, जो बड़े-बड़े वंशो ने पहले कभी नहीं किया, जो अकबर अपनी दयाशीलता व टीपू सुल्तान अपनी उग्रता द्वारा नहीं कर सका, वे भारत को एक राष्ट्र नहीं बना सके।”

- बौद्धिक पुनर्जागरण ने राष्ट्रवाद के उदय में एक अहम् भूमिका निभायी। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि ने भारतीयों के अन्तर्मन को झकझोर दिया। इस संदर्भ में दयानंद सरस्वती ने कहा कि- “स्वदेशी राज्य सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम होता है।’ स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि ‘मै सशरीर भारत हूँ और सारा भारत मेरा शरीर है।”

- यूरोपीय विद्वान् सर विलियम जोंस, मोनियर विलियम्ज, मैक्समूलर, विलियम रोथ, सैमसन, मैकडॉनल्ड आदि ने शोधों के द्वारा भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर से सबका परिचय कराया और निश्चित रूप से इससे भारतीयों के मन से हीन भावना समाप्त हुई। उनमें आत्म-सम्मान एवं आत्म-विश्वास की भावना जग उठी, जिससे भारतियों के अन्दर देश-भक्ति एवं राष्ट्रवाद की भावना प्रोत्साहित हुई।

- अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों के प्रति हर जगह सेना, उद्योग, सरकारी नौकरियों एवं आर्थिक क्षेत्र में अपनायी जाने वाली भेदभाव पूर्ण नीति ने भी राष्ट्रवादिता को जन्म दिया।

- लॉर्ड लिटन के प्रतिक्रियावादी कार्य, जैसे- दिल्ली दरबार, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इंडियन सिविल सर्विस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना तथा द्वितीय आंग्ल-अफ़ग़ान युद्ध आदि ने भी राष्ट्रवाद के उदय के मार्ग को प्रशस्त किया।

ह्यूम का योगदान

‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ की स्थापना से पूर्व इस दिशा में किये गये महत्त्वपूर्ण प्रयासों के अन्तर्गत 1 मार्च, 1883 ई. को ए.ओ. ह्यूम ने ‘कलकत्ता विश्वविद्यालय’ के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सब से मिल-जुलकर स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करने की अपील की। इस अपील का शिक्षित भारतीयों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। और यह भी इसका एक कारण बना।

इस समय भारतीय एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस करने लगे। इस दिशा में निश्चित रूप से पहला क़दम सितम्बर, 1884 ई. में उठाया गया, जब ‘अडयार’ (मद्रास) में ‘थियोसोफ़िकल सोसाइटी’ का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में ह्यूम सहित दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि शामिल हुए। इसी अधिवेशन के बाद 1884 ई. में ‘इण्डियन नेशनल यूनियन’ नामक देशव्यापी संगठन स्थापित हुआ। इस संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारतीय लोगों द्वारा देश की सामाजिक समस्याओं के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करना था।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना

इसी समय ह्यूम ने तत्कालीन वायसराय लार्ड डफ़रिन से सलाह ली और ऐसा कहा जाता है कि ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ डफ़रिन के दिमाग की ही उपज थी। डफ़रिन भी चाहता था कि भारतीय राजनीतिज्ञ वर्ष में एक बार एकत्र हों, और वे प्रशासन के कार्यों के दोष एवं उनके निवारणार्थ सुझावों द्वारा सरकार के प्रति अपनी वास्तविक भावना प्रकट करें, ताकि प्रशासन भविष्य में घटने वाली किसी घटना के प्रति सतर्क रहे। और ह्यूम डफ़रिन की योजना से सहमत हो गये।

इस संगठन की स्थापना से पूर्व ए.ओ. ह्यूम इंग्लैण्ड गये, जहाँ उन्होंने लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौज़ी जॉन व्राइट एवं स्लेग जैसे राजनीतिज्ञों से इस विषय पर व्यापक विचार-विमर्श किया। भारत आने से पहले ह्यूम ने इंग्लैण्ड में भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश संसद के सदस्यों में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से एक ‘भारत संसदीय समिति’ की भी स्थापना की।

भारत आने पर ए.ओ. ह्यूम ने ‘इण्डियन नेशनल यूनियन’ की एक बैठक बम्बई में 25 दिसम्बर, 1885 ई. को की, जहाँ पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद ‘इण्डियन नेशनल युनियन’ का नाम बदलकर ‘इण्डियन नेशनल कांग्रेस’ या ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ रखा गया। यहीं पर इस संस्था ने जन्म लिया। पहले इसका सम्मेलन पूना में होना था, परन्तु वहाँ हैजा फैल जाने के कारण स्थान परिवर्तित कर बम्बई में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास (1857-1947 ई.)

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक विस्तृत एवं जटिल प्रक्रिया थी, जिसने भारतीय समाज, राजनीति और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इस आंदोलन की जड़ें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह से प्रारंभ होकर एक सुव्यवस्थित संघर्ष में विकसित हुईं। इसमें अनेक चरणों, विचारधाराओं और संगठनों की भूमिका रही। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय जनता की एकता, संघर्ष और बलिदान की कहानी है, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के प्रमुख पहलुओं को आगे दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की विषय सूची इस प्रकार है :-

- भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास जानने के साधन

- अंग्रेजी शासन का प्रतिरोध एवं 1857 ई. का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम

- भारत में सामाजिक-धार्मिक आन्दोलन

- 1858 ई., 1861 ई. व 1892 ई. के अधिनियम

- राजनीतिक जागृति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी आन्दोलन

- स्वदेशी आन्दोलन

- उग्रवादी आन्दोलन

- युद्ध के वर्ष एवं भारतीय राष्ट्रवाद का विकास

- क्रान्तिकारी आन्दोलन

- 1909 ई. एवं 1919 ई. के भारतीय अधिनियम

- खिलाफत आन्दोलन

- जलियांवाला काण्ड एवं असहयोग आन्दोलन

- स्वराज्य दल का उदय एवं 1929 ई. तक प्रमुख राजनीतिक घटनाएं

- सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं गोलमेज सम्मेलन

- 1935 ई. का अधिनियम व प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल

- मुस्लिम साम्प्रदायिकता का विकास

- भारत में वामपन्थी आन्दोलन

- कृषक संगठन तथा व्यापार संघ आन्दोलन

- क्रिप्स योजना तथा भारत छोड़ो आन्दोलन

- सुभाषचन्द्र बोस, आजाद हिन्द फौज एवं जल एवं वायु सेना में विद्रोह

- विभाजन की भूमिका, विभाजन एवं स्वतन्त्रता प्राप्ति

- रियासतों का विलय एवं भारतीय संविधान की प्र्रमुख विशेषताएं

- आधुनिक भारत के प्रमुख व्यक्तित्व

संक्षिप्त विवरण आगे दिया गया है –

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास जानने के साधन

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करने के लिए विभिन्न स्रोत उपलब्ध हैं, जिनमें प्रमुख रूप से ऐतिहासिक दस्तावेज, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, सरकारी रिपोर्ट, आत्मकथाएँ, मौखिक इतिहास और शोध ग्रंथ सम्मिलित हैं। इन स्रोतों से आंदोलन के विभिन्न चरणों, विचारधाराओं और नेताओं के दृष्टिकोण को समझने में सहायता मिलती है।

अंग्रेजी शासन का प्रतिरोध एवं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम

1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली ज्वाला थी। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे “सिपाही विद्रोह”, “प्रथम स्वतंत्रता संग्राम” और “जनजातीय एवं कृषक विद्रोह”। मंगल पांडे के नेतृत्व में मेरठ, झांसी, कानपुर, दिल्ली आदि में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ। यद्यपि यह आंदोलन सफल नहीं हुआ, परंतु इसने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत किया।

भारत में सामाजिक-धार्मिक आंदोलन

19वीं शताब्दी में अनेक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में नई सोच को जन्म दिया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो समाज में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध आदि का समर्थन करता था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और “वेदों की ओर लौटो” का नारा दिया। इस प्रकार के आंदोलन भारतीय समाज में सुधार और जागरूकता के वाहक बने।

1858, 1861 व 1892 के अधिनियम

1858 के अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। 1861 का अधिनियम भारतीयों को प्रशासन में सीमित भागीदारी प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। 1892 का अधिनियम भारतीयों को विधायी परिषदों में सीमित प्रतिनिधित्व प्रदान करता था, जो भारतीय राजनीति में जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

राजनीतिक जागृति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं उदारवादी आंदोलन

1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना की गई। प्रारंभ में कांग्रेस उदारवादी नेताओं के नेतृत्व में थी, जिनमें दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता आदि प्रमुख थे। इनका विश्वास संवैधानिक सुधारों और शांतिपूर्ण संवाद में था।

स्वदेशी आंदोलन

1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना था। यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।

उग्रवादी आंदोलन

1905 के बाद कांग्रेस के भीतर गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया और “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है” का नारा दिया।

युद्ध के वर्ष एवं भारतीय राष्ट्रवाद का विकास

प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के दौरान भारत में राष्ट्रीय आंदोलन ने गति पकड़ी। महात्मा गांधी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह किया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली।

क्रांतिकारी आंदोलन

क्रांतिकारी आंदोलनकारियों ने सशस्त्र विद्रोह का मार्ग अपनाया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान आदि ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया।

1909 व 1919 के अधिनियम

1909 का अधिनियम (मिंटो-मॉर्ले सुधार) ने भारतीयों को विधान परिषदों में सीमित स्थान दिया। 1919 का अधिनियम (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई।

खिलाफत आंदोलन

खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा की सत्ता को बनाए रखना था। यह आंदोलन भारतीय मुसलमानों के समर्थन से महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया।

जलियांवाला कांड एवं असहयोग आंदोलन

1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को झकझोर दिया। इसके बाद गांधीजी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और ब्रिटिश संस्थाओं से अलगाव किया गया।

स्वराज्य दल का उदय एवं 1929 तक प्रमुख राजनीतिक घटनाएं

चौरी-चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ।

सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज सम्मेलन

1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया, लेकिन वे सफल नहीं रहे।

1935 का अधिनियम एवं प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल

1935 के अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की। 1937 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में सरकार बनाई।

मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास

मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाई, जिससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला।

भारत में वामपंथी आंदोलन

1920 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी विचारधारा का विकास हुआ।

कृषक संगठन एवं व्यापार संघ आंदोलन

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों और मजदूरों के संगठन बने, जिन्होंने आर्थिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया।

क्रिप्स योजना एवं भारत छोड़ो आंदोलन

1942 में क्रिप्स मिशन विफल होने पर गांधीजी ने “भारत छोड़ो आंदोलन” का आह्वान किया।

सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज एवं विद्रोह

सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और “तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा” का नारा दिया।

विभाजन की भूमिका, विभाजन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति

1947 में भारत का विभाजन हुआ और भारत-पाकिस्तान दो राष्ट्र बने। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।

रियासतों का विलय एवं भारतीय संविधान

सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासतों का भारत में विलय हुआ। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ।

आधुनिक भारत के प्रमुख व्यक्तित्व

महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल आदि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक थे।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय आन्दोलनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ाई। अहिंसक आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों के समन्वय से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिली। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, और कई अन्य नेताओं ने अपने-अपने तरीकों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया।

क्रांतिकारी कांडों ने भारतीय युवाओं को जागरूक किया और स्वतंत्रता की भावना को बल प्रदान किया। यह संघर्ष केवल ब्रिटिश सत्ता के अंत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने भारत को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में भी योगदान दिया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब यह केवल एक राजनीतिक विजय नहीं थी, बल्कि यह उन असंख्य बलिदानों की परिणति थी, जो क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने दिए थे।

आज, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास हमें न केवल प्रेरणा देता है, बल्कि हमें अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी सिखाता है।

History – KnowledgeSthali

इन्हें भी देखें –

- क्रिप्स मिशन | असफलता के कारण, प्रभाव और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- होम रूल लीग आंदोलन | भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण कदम

- भारत का विभाजन

- भारत का एकीकरण

- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम | 1773-1945

- सम्राट स्कन्दगुप्त | 455 ईस्वी – 467 ईस्वी

- चौहान वंश (7वीं शताब्दी-12वीं शताब्दी)

- सम्राट हर्षवर्धन (590-647 ई.)

- काकतीय वंश |1000 ई.-1326 ई.

- प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857-1858

- भाषा एवं उसके विभिन्न रूप

- हिंदी वर्णमाला- स्वर और व्यंजन (Hindi Alphabet)

- संधि – परिभाषा एवं उसके भेद (Joining)

- वर्तनी किसे कहते है? उसके नियम और उदहारण

- भारत के प्रमुख संस्था, संस्थापक, संस्थान एवं उनके मुख्यालय

- 250+ पुस्तकें एवं उनके लेखक | Books and their Authors

- भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति | Bharat Ratna Award

Big thanks to Knowledgesthali for providing us each and everything about this topic on a single platform to make our future bright🙏

We are very grateful to you for thinking like this about ‘KnowledgeSthali’ and boosting our morale, and our efforts will always continue to make your future brighter