पृथ्वी की पपड़ी के उच्चतम भाग को मिट्टी अथवा मृदा के रूप में `जाना जाता है। इसका निर्माण जलवायु, वनस्पति, राहत और तेल स्रोत चट्टानों के प्रभाव में चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है। भारत विविध भूविज्ञान, स्थलाकृति, जलवायु और वनस्पति वाला एक विशाल देश है।

“मिट्टी” कार्बनिक पदार्थों, खनिजों, गैसों, तरल पदार्थों तथा जीवों का मिश्रण है। यह पौधों की वृद्धि, जल भंडारण, आपूर्ति और शुद्धिकरण के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। मिट्टी पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य घटक है। मिट्टी की संरचना में 50% ठोस, 45% खनिज पदार्थ और 5% कार्बनिक पदार्थ है, और शेष 50% में छिद्र हैं जो आधे पानी से और आधे गैस से भरे हुए हैं।

भारत की मिट्टी (मृदा) को उर्वरता के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों – उपजाऊ और बंजर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालाँकि, आजकल बनावट, नमी की मात्रा, रंग, जल धारण क्षमता आदि के आधार पर मिट्टी के वर्गीकरण के विभिन्न संकेत मौजूद हैं। भारत को उसकी मिट्टी के कारण सबसे उपजाऊ देशों में से एक माना जाता है क्योंकि केवल एक मात्र भारत की ही धरती ऐसी है जहां कुछ भी उगाया जा सकता हैं।

मिट्टी किसे कहते हैं?

भूमि की सबसे ऊपरी परत जो पेड़-पौधों के उगने के लिए आवश्यक खनिज आदि प्रदान करती है, उसे मृदा या मिट्टी कहते है। भिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है इनकी भिन्नता का सम्बन्ध वहां की चट्टानों की सरंचना, धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वनस्पति आदि से होता है।

मेंटल चट्टान की ढीली सामग्री या ऊपरी परत (रेगोलिथ – ठोस चट्टान को ढकने वाली ढीली, विषम सामग्री की एक परत) जिसमें मुख्य रूप से बहुत छोटे कण और ह्यूमस होते हैं जो पौधों के विकास का समर्थन कर सकते हैं, इसे “मिट्टी” के रूप में जाना जाता है। मिट्टी में मुख्य रूप से खनिज/चट्टान के कण, सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ के अंश, मिट्टी का पानी, मिट्टी की हवा और जीवित जीव होते हैं। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक मूल सामग्री, राहत, जलवायु, वनस्पति, जीवन रूप और समय हैं।

मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान (पेडोलोजी) कहा जाता है।

मिट्टी (मृदा) को छोटे चट्टान कणों/मलबे और कार्बनिक पदार्थों/ह्यूमस के मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं और पौधों के विकास का समर्थन करते हैं।

मिट्टी में मुख्य रूप से बहुत महीन कण और ह्यूमस होते हैं, जो पौधों के विकास में सहायता करते हैं। इन्हें “मृदा” भी कहा जाता है। मिट्टी मुख्य रूप से खनिज/चट्टान के कणों, विघटित कार्बनिक पदार्थों के टुकड़ों, पानी, हवा और जीवों के अंश से बनी होती है। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक मिट्टी बनाने वाली सामग्री, स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति, जीवन, रूप और समय हैं।

सामान्यतः मिट्टी चार तत्वों से मिलकर बनी होती है-

- मूल सामग्री से प्राप्त अकार्बनिक या खनिज अंश

- कार्बनिक पदार्थ (क्षयग्रस्त और विघटित पौधे और जानवर)

- वायु

- पानी

मिट्टी का निर्माण विशिष्ट प्राकृतिक परिस्थितियों में होता है और प्राकृतिक पर्यावरण के प्रत्येक तत्व मिट्टी के निर्माण की इस जटिल प्रक्रिया में योगदान करते हैं जिसे “पेडोजेनेसिस” कहा जाता है।

मिट्टी की परत (Layer)

मृदा प्रोफ़ाइल मिट्टी का एक ऊर्ध्वाधर क्रॉस-सेक्शन है, जो सतह के समानांतर परतों से बना होता है। मिट्टी की प्रत्येक परत की एक अलग बनावट होती है और इसे क्षितिज के रूप में जाना जाता है।

- क्षितिज ए (ऊपरी मिट्टी) – यह सबसे ऊपरी परत है जहां कार्बनिक पदार्थ खनिज पदार्थों, पोषक तत्वों और पानी के साथ शामिल हो गए हैं – पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व।

- क्षितिज बी (उपमृदा) – इस क्षेत्र में खनिजों की मात्रा अधिक होती है और ह्यूमस कम मात्रा में मौजूद होता है। यह क्षितिज ए और क्षितिज सी के बीच एक संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें नीचे के साथ-साथ ऊपर से प्राप्त पदार्थ भी शामिल है।

- क्षितिज सी (अपक्षयित और विघटित चट्टान) – यह क्षेत्र ढीले मूल/चट्टान सामग्री से बना है। यह परत मिट्टी निर्माण प्रक्रिया का पहला चरण है और अंततः उपरोक्त दो परतों का निर्माण करती है।

इन तीन क्षितिजों के नीचे वह चट्टान है जिसे मूल चट्टान या आधार चट्टान के नाम से जाना जाता है।

भारत की मिट्टी का वर्गीकरण | प्रकार

भारत में, मिट्टी का वर्गीकरण प्राचीन काल से ही किया गया था, परन्तु यह आधुनिक वर्गीकरण जितना विस्तृत नहीं था। प्राचीन काल में वर्गीकरण केवल दो बातों पर आधारित था –

- उर्वरा (उपजाऊ)

- उसारा / बंजर (बाँझ)

आधुनिक काल में, जब लोगों को मिट्टी की विभिन्न विशेषताओं के बारे में पता चला तो उन्होंने बनावट, रंग, नमी आदि के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण करना शुरू कर दिया।

- जब 1956 में भारतीय मृदा सर्वेक्षण की स्थापना हुई, तो उन्होंने भारत की मिट्टी और उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया।

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में एक संस्थान, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग योजना ब्यूरो ने भारतीय मिट्टी पर बहुत सारे अध्ययन किए।

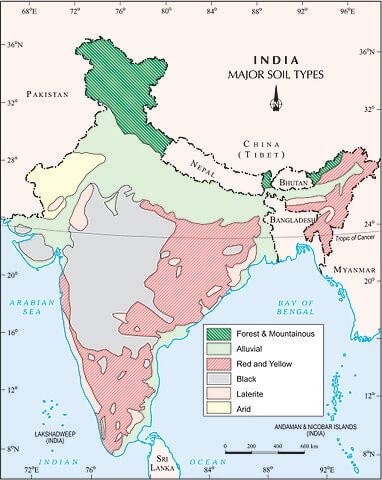

अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण समिति की स्थापना 1953 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा की गई थी, और इसने भारतीय मिट्टी को मिट्टी को उनके बनावट, रंग, नमी आदि के आधार पर आठ विभिन्न श्रेणियों व प्रकारों में वर्गीकृत किया। यह भारत में मिट्टी का वर्गीकरण का एक बहुत ही उचित वर्गीकरण है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने भारत की मिट्टी (मृदा) का वर्गीकरण निम्नलिखित है –

- जलोढ़ मिट्टी | Alluvial soil

- काली या रेगुर मिट्टी | Black or Regur Soil

- लाल और पीली मिट्टी | Red and Yellow Soil

- लेटराइट मिट्टी | Laterite Soil

- शुष्क और रेगिस्तानी मिट्टी | Dry and Desert Soil

- लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी | Saline and Alkaline Soil

- पीटयुक्त एवं दलदली मिट्टी | Peaty and Marshy Soil

- जंगल और पहाड़ की मिट्टी | Forest and Mountain Soil

जलोढ़ मिट्टी (Alluvial Soil)

जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी देश के कुल भूमि क्षेत्र के 45.6 प्रतिशत भाग यानी लगभग 15 लाख वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत है।

भारत में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मृदा समूह जलोढ़ मिट्टी है। इस मिट्टी में कृषि संपदा का अधिकांश हिस्सा पैदा होता है और भारत की अधिकांश आबादी इसी मिट्टी में कृषि कार्य करती है। जलोढ़ महीन चट्टान के कणों से बना होता है जो निलंबन में ले जाया जाता है और अंततः नदी के तल और तट में जमा हो जाता है। अर्थात जलोढ़ मिट्टी वे हैं जो जलोढ़ से बनी होती हैं।

यह तटीय मैदानों व डेल्टा प्रदेशों में अधिक मिलती है।

जलोढ़ मिट्टी के प्रकार | Types of Alluvial Soil

जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में विभक्त किया गया है –

- बांगर अथवा भांगर (प्राचीन जलोढ़)

- खादर (नवीन जलोढ़)

बांगर – यह प्राचीन जलोढ़क (नदियों द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी) से बनी है। इनकी उर्वरता कम होती है इसलिए इनकी उर्वरता बनाए रखने के लिए उर्वरकों की आवश्यकता होती है।

खादर – यह नवीन जलोढ़ है यानी प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा लाई गई नयी मिट्टी से इनका निर्माण होता रहता है। यह बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है।

जलोढ़ मिट्टीयों में पोटाश, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्व अधिक होते हैं। इनमे नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी होती है। शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी में लवणीय और क्षारीय गुण भी पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषाओं में रेह, कल्लर या धूर नामों से भी जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त है।

जलोढ़ मृदा का वितरण (Distribution)

सतलुज-गंगा और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान, जो पंजाब से असम तक चलते हैं, साथ ही साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियाँ और मैदान, भारत के कुल मिट्टी के कवर का लगभग 23.40 प्रतिशत हिस्सा हैं।

जलोढ़ मिट्टी के प्रमुख तत्व

- भारत में अधिकतर भागों में जलोढ़ मिट्टी उपलब्ध है, जो लगभग 43% भाग अर्थात 143 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करती है।

- जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में व्यापक रूप से फैला हुआ।

- प्रायद्वीपीय भारत में, ये मुख्य रूप से डेल्टा और मुहाना में पाए जाते हैं।

- जलोढ़ मिटटी में ह्यूमस, चूना और कार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं।

- जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है।

- सिन्धु-गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान, नर्मदा-तापी मैदान आदि इसके उदाहरण हैं।

- जलोढ़ मिट्टी निक्षेपणात्मक मिट्टी हैं जो नदियों, झरनों आदि द्वारा परिवहन और जमा की जाती हैं।

- देश के पश्चिम से पूर्व की ओर रेत की मात्रा घटती जाती है।

- नए जलोढ़ को खादर और पुराने जलोढ़ को भांगर कहा जाता है ।

- जलोढ़ मिट्टी हल्के भूरे रंग से ऐश ग्रे रंग की होती हैं।

- जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी से गादयुक्त दोमट या चिकनी मिट्टी से मिलकर बनी होती हैं।

- जलोढ़ मिट्टी में पोटाश प्रचुर मात्र में पाया जाता है।

- जलोढ़ मिट्टी में फॉस्फोरस बहुत ही अल्प (निम्न) मात्र में पाया जाता है।

- यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, दालें, तिलहन आदि की खेती की जाती है।

काली मिट्टी/रेगुर मिट्टी (Black/Regur Soil )

काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी (तेलुगु शब्द रेगुडा से) या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्ण कटिबंधीय चरनोजम भी कहा जाता है। इसका रंग काला होता है तथा यह कपास की खेती हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी है। काली मिट्टी का नाम बेसाल्ट चट्टान के काले रंग से मिलता है जो अर्ध-शुष्क परिस्थितियों में बनता है।

काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपक्षयण व अपरदन से हुआ है। मैग्नेटाइट, लोहा, एल्यूमिनियम सिलिकेट, ह्यूमस आदि की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला हो जाता है। इसमें नमी धारण करने की बेहतर क्षमता होती है। इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी, सब्जियां, खट्टे फल आदि की कृषि होती है।

इस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। जहां इसे दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, पोटाश, एल्यूमिनियम, कैल्शियम व मैग्नेशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस व कार्बनिक तत्वों की कमी होती है।

काली मिट्टी/रेगुर मिट्टी के प्रकार | Types of Black Soil/Regur Soil

प्रायद्वीपीय काली मिट्टी को सामान्यतः तीन भागों में बांटा जाता है –

- छिछली काली मिट्टी – इसका निर्माण दक्षिण में बेसाल्ट ट्रैपों से हुआ है।

- मध्यम काली मिट्टी – इसका निर्माण बेसाल्ट, शिस्ट, ग्रेनाइट, नीस आदि चट्टानों की टूट-फूट से हुआ है।

- गहरी काली मिट्टी – यही वास्तविक काली मिट्टी है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है।

काली मिट्टी का वितरण (Distribution)

- भारत में, काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान के डेक्कन ट्रैप क्षेत्र में पाई जाती है।

- काली मिट्टी दुनिया भर में उच्च तापमान, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। नतीजतन, यह प्रायद्वीप की शुष्क और गर्म मिट्टी की श्रेणी में आता है।

- इन मिट्टी के लिए सबसे विशिष्ट स्थान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु हैं।

काली मिट्टी की विशेषताएं (Features)

- काली मिट्टी में उच्च जल धारण क्षमता होती है।

- ऐसी परिस्थितियों में ऐसी मिट्टी पर काम करना लगभग मुश्किल होता है क्योंकि हल कीचड़ में फंस जाता है।

- यह नाटकीय रूप से सूज जाता है और बरसात के मौसम में भीगने पर चिपचिपा हो जाता है।

- गर्म, शुष्क मौसम के दौरान, हालांकि, नमी वाष्पित हो जाती है, मिट्टी सिकुड़ जाती है, और चौड़ी, गहरी दरारें, अक्सर 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़ी और एक मीटर तक गहरी दिखाई देती हैं।

- यह मिट्टी को एक उपयुक्त गहराई तक ऑक्सीजन युक्त करने की अनुमति देता है, और मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है।

- इसका दक्षिणी क्षेत्र जैसे दक्कन का पत्थर, महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार मिलता है।

- मैग्नेटाइट, लोहा, एल्यूमिनियम सिलिकेट, ह्यूमस आदि की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला हो जाता है।

काली मिट्टी/रेगुर मिट्टी के प्रमुख तथ्य

- रेगुर का अर्थ है कपास – कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी।

- दक्कन के अधिकांश भाग पर काली मिट्टी का कब्जा है।

- काली मिट्टी को परिपक्व मिट्टी भी कहते हैं।

- काली मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है।

- काली मिट्टी गीला होने पर फूल जाता है और चिपचिपा हो जाता है और सूखने पर सिकुड़ जाता है।

- स्व-जुताई काली मिट्टी की विशेषता है क्योंकि सूखने पर इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं।

- काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्र में पाए जाते हैं।

- काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस आदि की कमी होती है।

- काली मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला होता है।

- काली मिट्टी चिकनी मिट्टी से मिलकर बनी होती है।

लाल मिट्टी और पीली मिट्टी (Red and Yellow Soil)

लाल मिट्टी का निर्माण सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों के अपक्षयण व अपरदन (चट्टानों की कटी हुई मिट्टी) से हुआ है। यह मिट्टी अधिकतर दक्षिणी भारत में मिलती है। इसका लाल रंग लौह आक्साइड की उपस्थिति के कारण है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी है तथा इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये मिट्टी लगभग पूरे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पायी जाती है। ऊंचे क्षेत्रों में यह बाजरा, मूंगफली और आलू के उपयुक्त है, वहीं निम्न क्षेत्रों में यह चावल, रागी, तंबाकू और सब्जियों के लिए उपयुक्त है।

इस मिट्टी में घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है, परन्तु फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक तत्व, जैविक पदार्थ, चूना व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है।

लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का वितरण (Distribution)

लाल मिट्टी तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिण-पूर्व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, गोवा, केरल, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के हिस्सों में पाई जाती है। , भारत के कुल मृदा आवरण का 29.08 प्रतिशत है। इन मिट्टी में रागी, मूंगफली, बाजरा, तंबाकू और पोटेशियम सभी अच्छी तरह से उगाए जाते हैं।

लाल मिट्टी और पीली मिट्टी की विशेषताएं (Features)

- लाल मिट्टी में आयरन की मात्रा अधिक होती है, इनमें ह्यूमस की मात्रा थोड़ी होती है, कुछ अम्लीय होती हैं और इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व कम होते हैं।

- लाल मिट्टी के कणों पर फेरिक ऑक्साइड के लेप के कारण रंग लाल से पीले रंग में बदल जाता है।

- लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, मिट्टी की गहराई उथले से गहरे प्रकृति में भिन्न होती है।

लाल मिट्टी और पीली मिट्टी के प्रमुख तथ्य

- लाल मिट्टी मुख्यतः कम वर्षा वाले क्षेत्रों में देखा जाता है।

- लाल मिट्टी का को ओम्निबस समूह के नाम से भी जाना जाता है ।

- लाल मिट्टी की झरझरा, भुरभुरी संरचना की होती हैं

- लाल मिट्टी में चूने, कंकर (अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट) का अभाव होता है।

- लाल मिट्टी में चूना, फॉस्फेट, मैंगनीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस और पोटाश की कमी होती है।

- लाल मिट्टी का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। इसकी निचली परत लाल-पीली या पीले रंग की होती है।

- लाल मिट्टी की बनावट में रेतीली से चिकनी मिट्टी और दोमट मिली होती है।

- लाल मिट्टी में गेहूँ, कपास, दालें, तम्बाकू, तिलहन, आलू आदि की खेती की जाती है।

लेटराइट मिट्टी (Laterite Soil)

इन मृदाओं का अध्ययन सर्वप्रथम एफ. बुकानन द्वारा 1905 में किया गया। यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के ऊपरी भागों में विकसित हुई। लेटराइट मिट्टी की उत्पत्ति 200 सेमी. से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निक्षालन से होती है। इस प्रकार की मिट्टी में सामान्यतः झाड़ व चारागाह होते हैं, परन्तु उर्वरक का उपयोग कर चावल, रागी, काजू आदि की उपज संभव है।

इस मिट्टी में लौह-आक्साइड व एल्यूमिनियम आक्साइड की प्रचुर मात्र में होती है। तथा नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। ये मिट्टी आमतौर पर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम के पहाड़ी इलाकों में पायी जाती है।

लेटराइट मिट्टी के प्रकार | Types of Laterite Soil

कणों के आकार के आधार पर लैटेराइट मिट्टियों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

- भूजलीय लैटैराइट – इस प्रकार की मिट्टियों का निर्माण भूगर्भीय जल की सहायता से होता है।

- गहरी लाल लैटेराइट – इसमें लौह-आॅक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है।

- श्वेत लैटेराइट – इसमें कैओलिन की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग सफेद होता है।

लेटराइट मिट्टी का वितरण (Distribution)

लेटराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम और तमिलनाडु राज्यों में पाए जा सकते हैं। ज्यादातर लेटराइट मिट्टी पश्चिमी और पूर्वी घाटों के साथ-साथ विंध्य और सतपुड़ा के शिखर पर पाए जाते हैं।

लेटराइट मिट्टी की विशेषताएं (Features)

- लेटराइट मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा कम हैं, साथ ही साथ अच्छी तरह से सूखा और झरझरा भी हैं। उनका उपयोग चावल उगाने के साथ-साथ काजू, रबर, चाय और कॉफी जैसी बागान फसलों के लिए किया जा सकता है।

- लेटराइट मिट्टी अधिक ऊंचाई पर अम्लीय होते हैं और नमी बनाए रखने में अक्षम होते हैं, जबकि मैदानी इलाकों में, ये आम तौर पर मोटी दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक होते हैं।

लेटराइट मिट्टी के प्रमुख तथ्य

- लेटराइट मिट्टी नाम लैटिन शब्द ‘लैटर’ से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट।

- लेटराइट मिट्टी गीला होने पर बहुत मुलायम और सूखने पर इतना कठोर हो जाता है।

- लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है।

- लेटराइट मिट्टी उच्च निक्षालन के परिणामस्वरूप निर्मित होती है।

- लेटराइट मिट्टी चूना और सिलिका मिट्टी से निक्षालित हो जाती है।

- लेटराइट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बैक्टीरिया द्वारा तेजी से हटा दिए जाते हैं क्योंकि यह उच्च तापमान पर रहती है, और पेड़ों और अन्य पौधों द्वारा ह्यूमस जल्दी से ले लिया जाता है। इस कारण लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है।

- लेटराइट मिट्टी में लोहा और एल्युमीनियम प्रचुर मात्र में पाए जाते हैं।

- लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटाश, पोटेशियम, चूना, ह्यूमस की कमी होती है।

- लेटराइट मिट्टी का रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है।

- लेटराइट मिट्टी में चावल, रागी, गन्ना और काजू की खेती मुख्य रूप से की जाती है।

रेगिस्तानी/शुष्क मिट्टी | मरूस्थलीय मिट्टियां (Desert/Dry Soil)

रेगिस्तानी/शुष्क मिट्टी अरावली पर्वत और सिन्धु घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों विशेषतः पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा पायी जाती है व ज्वार जैसे मोट अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त है। इन मिट्टियों में घुलनशील लवणों एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है जबकि कार्बनिक तत्वों एवं नाइट्रोजन की कमी होती है।

रेगिस्तानी/शुष्क मिट्टी का वितरण (Distribution)

शुष्क और रेगिस्तानी मिट्टी भारत के अर्ध-शुष्क और शुष्क क्षेत्रों जैसे पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और दक्षिण-पश्चिमी पंजाब में पाई जा सकती है। ये सिंधु नदी और अरावली पहाड़ियों के बीच की भूमि हैं, जो लगभग 29 मिलियन हेक्टेयर (1.42 लाख वर्ग किलोमीटर) में फैली हुई हैं।

रेगिस्तानी/शुष्क मिट्टी की विशेषताएं (Features)

- रेगिस्तानी/शुष्क मिट्टी रंग में रेतीले से दोमट, हल्के भूरे से पीले भूरे रंग के होते हैं।

- रेगिस्तानी/शुष्क मिट्टी में, पोषक तत्व और जल धारण क्षमता में कम है, जिसके परिणामस्वरूप नमी की कमी होती है, जिससे मिट्टी का पीएच 7.2 से 9.2 तक होता है, जो आमतौर पर उच्च नमक सामग्री के तहत होता है लेकिन खतरनाक अनुपात में नहीं होता है।

- रेगिस्तानी/शुष्क मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस, और फॉस्फेट और नाइट्रेट्स मात्र में कम हैं। इसलिए, इन मिट्टी में घुलनशील लवण होते हैं, जिनकी सांद्रता खतरनाक स्तर से थोड़ी कम होती है, जिससे वे सिंचाई के साथ खेती की जा सकने वाली कुछ फसलों को छोड़कर अधिकांश फसलों के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं।

रेगिस्तानी/शुष्क मिट्टी के प्रमुख तथ्य

- रेगिस्तानी/शुष्क मिट्टी शुष्क और अर्ध-शुष्क परिस्थितियों में देखा जाता है।

- रेगिस्तानी/शुष्क मिट्टी मुख्य रूप से पवन गतिविधियों द्वारा जमा की गयी मिट्टी होती है।

- रेगिस्तानी/शुष्क मिट्टी में उच्च नमक सामग्री होती है।

- रेगिस्तानी/शुष्क मिट्टी में नमी एवं ह्यूमस की कमी होती है।

- रेगिस्तानी/शुष्क मिट्टी में कंकर या अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है जो पानी के घुसपैठ को रोकती है।

- रेगिस्तानी/शुष्क मिट्टी में नाइट्रोजन अपर्याप्त होता है और फॉस्फेट सामान्य होता है।

- रेगिस्तानी/शुष्क मिट्टी की बनावट रेतीला होती है।

- रेगिस्तानी/शुष्क मिट्टी का रंग लाल से भूरा होता है।

लवणीय और क्षारीय मिट्टी (Saline and Alkaline Soils)

यह एक अंतः क्षेत्रीय मिट्टी है, जिसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेशों में है। यह मिट्टी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के शुष्क व अर्द्धशुष्क प्रदेशों में विस्तृत है।

सोडियम व मैग्नेशियम की अधिकता के कारण यहां मिट्टी लवणीय तथा कैल्शियम व पौटेशियम की अधिकता के कारण क्षारीय हो गई है। अतः यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। इन्हें स्थानीय भाषा में रेह, कल्लर, रकार, ऊसर, कार्ल, चाॅपेन आदि कहा जाता है।

लवणीय और क्षारीय मिट्टी का वितरण (Distribution)

राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में लवणीय, शुष्क और अर्ध-शुष्क मिट्टी पाई जा सकती है। ये मिट्टी अनउपजाऊ और अनुपयोगी हैं, रेतीले से दोमट रेत तक बनावट में, नाइट्रोजन की कमी और उच्च व्यापकता के साथ, जिसके परिणामस्वरूप कम जल धारण क्षमता होती है।

लवणीय और क्षारीय मिट्टी की विशेषताएं (Features)

- लवणीय और क्षारीय मिट्टी भारत में 7 मिलियन हेक्टेयर को कवर करने का अनुमान है, जिसमें 50% इंडोगंगेटिक जलोढ़ मैदान में, 30% काली कपास मिट्टी में, और शेष 20% रेगिस्तान और तटीय क्षेत्रों में है।

- लवणीय और क्षारीय मिट्टी जो मध्यम से गंभीर रूप से अम्लीय होती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं लेकिन थोड़ा फास्फोरस होता है, को लवणीय और क्षारीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

लवणीय और क्षारीय मिट्टी के प्रमुख तथ्य

- तटीय क्षेत्रों और शुष्क क्षेत्रों में लवणीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। उनमें लवण और क्षार का उच्च स्तर होता है, जो उन्हें अधिकांश फसलों के लिए अनुपयुक्त बनाता है।

- इन मिट्टी को जल निकासी और मिट्टी में संशोधन के माध्यम से कृषि के लिए पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

पीटयुक्त/दलदली मिट्टी (Peaty/Swampy Soils)

पीटयुक्त/दलदली मिट्टी का निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। यह मुख्य रूप से तटीय प्रदेशों एवं जल-जमाव के क्षेत्रों में पायी जाती है। इसमें घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है, परन्तु फास्फोरस व पोटाश की कमी रहती है। यह मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त है। फेरस आयरन होने के कारण इसका रंग नीला होता है। यह अम्लीय स्वभाव की मृदा होती है।

पीटयुक्त/दलदली मिट्टी का वितरण (Distribution)

कार्बनिक पदार्थों के एक बड़े संचय के परिणामस्वरूप पीटयुक्त/दलदली मिट्टी गर्म, आर्द्र परिस्थितियों में बनती है। ये काले, भारी और अत्यधिक अम्लीय होते हैं, जिनमें घुलनशील लवणों की उच्च सांद्रता होती है। ये मिट्टी ज्यादातर उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के सुंदर-बन, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और केरल के कोट्टायम और एलेप्पी जिलों में पाई जाती है।

पीटयुक्त/दलदली मिट्टी की विशेषताएं (Features)

- पीटयुक्त/दलदली मिट्टी गहरे, लगभग काले रंग के होते हैं, और उनमें बहुत सारा कार्बनिक मलबा रहता है। इसमें मध्यम फेरस और एल्युमिनियम सल्फेट्स के साथ महीन बनावट होती है, जिसके परिणामस्वरूप 3.5 या 4 से नीचे पीएच होता है, जिससे यह अत्यधिक अम्लीय हो जाता है।

- अम्लीय / तेजाबी मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है।

- यह अवायवीय वातावरण में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से संबंधित है।

पीटयुक्त/दलदली मिट्टी के प्रमुख तथ्य

- पीटयुक्त/दलदली मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है।

- पीटयुक्त/दलदली मिट्टी में वनस्पति की वृद्धि बहुत कम होती है।

- पीटयुक्त/दलदली मिट्टी में बड़ी मात्रा में मृत कार्बनिक पदार्थ/ह्यूमस होता है, जो मिट्टी को क्षारीय बनाता है।

- पीटयुक्त/दलदली मिट्टी काले रंग वाली भारी मिट्टी होती है

- पीट और दलदली मिट्टी उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि केरल बैकवाटर और उत्तरपूर्वी भारत के कुछ हिस्से। इनमें कार्बनिक पदार्थ उच्च होते हैं परन्तु वे अम्लीय होते हैं।

- ये मिट्टी आर्द्रभूमि कृषि का समर्थन कर सकती हैं और चावल और जलीय फसलों के लिए उपयुक्त हैं।

- अम्लीय / तेजाबी मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए उसमे चूने को मिलाया जाता है।

वन और पर्वतीय मिट्टी (Forest and Mountain Soil)

इसे वनीय मृदा भी कहा जाता है। इस प्रकार की मिट्टियां हिमालय की घटियों में ढलानों पर पायी जाती है। यह निर्माणाधीन मिट्टी है। इनका पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं हुआ है। ह्यूमस की अधिकता के कारण यह अम्लीय गुण रखती है। इस प्रकार की मिट्टी में चाय, काॅफी, मसाले एवं उष्णकटिबंधीय फलों की खेती संभव है। इस प्रकार की मिट्टी जम्मू-कश्मीर से लेकर अरूणाचल प्रदेश तक के पर्वतीय क्षेत्र में मिलती है।

वन और पर्वतीय मिट्टी का वितरण (Distribution)

वन और पर्वतीय मिट्टी वह मिट्टी होती है जो पहाड़ों और पहाड़ियों की ढलानों पर पाई जाती है। जंगल में जैविक कचरे के टूटने के परिणामस्वरूप इनका निर्माण होता है। जलवायु, वनस्पति और भूभाग सभी वन और पर्वतीय मिट्टी के निर्माण में योगदान करते हैं, इसलिए इन मिट्टी के गुण अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न होते हैं।

वन और पर्वतीय मिट्टी की विशेषताएं (Features)

- वन और पर्वतीय मिट्टी गहरे और भूरे रंग की होती है। यह चिकनी मिट्टी और दोमट मिटटी से मिलकर बनी होती है, और उनके उच्च ह्यूमस सामग्री के कारण थोड़ा अम्लीय से मध्यम अम्लीय होते हैं।

- वन और पर्वतीय मिट्टी चाय, कॉफी, मसाले और उष्णकटिबंधीय फल जैसे वृक्षारोपण फसलों को उगाने के लिए आदर्श हैं क्योंकि ये सबसे उपजाऊ मिट्टी हैं।

- वन और पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक के पश्चिमी घाट, केरल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं, जिसमें भारत में कुल 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है।

वन और पर्वतीय मिट्टी के प्रमुख तथ्य

- वन और पहाड़ी मिट्टी घने वन क्षेत्रों और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। वे आम तौर पर अम्लीय होते हैं और अक्सर उथली ऊपरी मिट्टी की परत होती है।

- ये मिट्टी वन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं लेकिन गहन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

- पहाड़ी मिट्टी हिमालय सहित पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वे अत्यधिक अपक्षयित होते हैं और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर संरचना में भिन्न हो सकते हैं।

- ये मिट्टी बागवानी, चाय और सेब और आलू जैसी समशीतोष्ण फसलों के लिए उपयुक्त हैं।

भारतीय मिट्टी की समस्याएं (Problems of Indian Soils)

- भारत की मिट्टी के सामने सबसे गंभीर चुनौती मिट्टी का क्षरण है।

- मिट्टी के पार्श्वकरण, क्षारीकरण और लवणीकरण के साथ-साथ मिट्टी का कटाव (ऊपरी मिट्टी का नुकसान), ऐसे कारणों के उदाहरण हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता में कमी का कारण बनते हैं।

- प्राकृतिक कारक और मानव गतिविधि दोनों ही मिट्टी के क्षरण में योगदान करते हैं।

- मूसलाधार बारिश, चलती नदियों, ग्लेशियरों, हवा और अन्य प्राकृतिक शक्तियों के कारण मिट्टी का क्षरण होता है, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी खेती के लिए अनुपयोगी हो जाती है।

- वनों की कटाई, अतिचारण, स्थानांतरण खेती, खराब खेती के तरीके, नदियाँ और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऊपरी मिट्टी को हटाना मिट्टी के कटाव के मुख्य कारण हैं।

मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक | Factors affecting Soil Formation in Hindi

भारतीय मिट्टी के भूविज्ञान, राहत, उर्वरता, रासायनिक संरचना और भौतिक संरचना सभी का उपयोग उनका वर्णन करने के लिए किया गया है। प्रत्येक जलवायु प्रकार की अपनी मिट्टी होती है क्योंकि एक निश्चित वातावरण में मिट्टी का उत्पादन इतना सटीक होता है।

एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन के रूप में मिट्टी कई तत्वों से प्रभावित होती है, जिनमें शामिल हैं –

- मूल चट्टानें या सामग्री जो रेजोलिथ उत्पन्न करने के लिए टूट जाती हैं।

- स्थलाकृति, विशेष रूप से ढलान गुण जैसे कि खड़ीपन, नम्रता, या लहरदार, क्योंकि यह प्रभावित करेगा कि मिट्टी मोटी है या पतली है, कटाव की संभावना है, और इसी तरह।

- जलवायु, सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक के रूप में, नमी, तापमान और हवा की स्थिति के माध्यम से कार्य करता है।

- मिट्टी का रंग और संरचना ज्यादातर एक विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले वनस्पतियों के प्रकार से निर्धारित होती है।

मृदा संरक्षण | Soil Conservation

मृदा संरक्षण मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, मिट्टी के कटाव को रोकने और मिट्टी की ख़राब स्थिति में सुधार करने की एक पद्धति है। मृदा संरक्षण प्रथाएँ वे कृषि कार्य और प्रबंधन रणनीतियाँ हैं जिनका लक्ष्य मिट्टी के कण पृथक्करण और हवा या पानी में इसके परिवहन को रोककर या सीमित करके मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करती है। मृदा संरक्षण से सम्बंधित प्रमुख विन्दुए निम्न हैं –

- कंटूर मेड़बंदी, कंटूर टेरेसिंग, नियंत्रित चराई, विनियमित वानिकी, कवर फसल, मिश्रित खेती और फसल चक्र मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए अपनाए गए कुछ उपचारात्मक उपाय हैं।

- वनीकरण (पेड़ लगाना) मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद करता है और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

- मृदा अपरदन की समस्या का बाढ़ से गहरा संबंध है। बाढ़ आमतौर पर बरसात के मौसम में आती है। इसलिए, बाढ़ के पानी के भंडारण या अतिरिक्त वर्षा जल के मोड़ के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। गंगा-कावेरी लिंक नहर परियोजना जैसी नदियों को आपस में जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है।

- मृदा अपरदन की समस्या को दूर करने के लिए नालों और खड्डों का पुनरुद्धार भी आवश्यक है। मध्य प्रदेश के चंबल बीहड़ों में नालों के मुहाने को बंद करने, नालों पर बांधों का निर्माण, नालों को समतल करने और कवर वनस्पति लगाने से जुड़ी ऐसी कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

- पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी और पूर्वी घाट में, स्थानांतरित खेती (काटना और जलाना) मिट्टी के कटाव के मुख्य कारणों में से एक है। ऐसे किसानों को सीढ़ीदार खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों में झूम खेती को नियंत्रित करने की एक योजना शुरू की गई है। यह एक लाभार्थी-उन्मुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य झूम खेती (झूमिंग) में शामिल परिवारों का पुनर्वास करना है। इस कृषि पद्धति को गतिहीन खेती द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

इन्हें भी देखें –

- भारत में खनिज संसाधन | Minerals in India

- भारत की प्राकृतिक वनस्पति | प्रकार एवं विशेषताएँ

- कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश | Climate regions of India according to Koppen

- भारतीय मानसून और उसकी विविधता

- भारत की जलवायु | Climate of India

- अक्षांश और देशांतर रेखाएं | Latitude and Longitude

- 250+ पुस्तकें एवं उनके लेखक | Books and their Authors