भाषा मनुष्य के जीवन का एक अनिवार्य माध्यम है, जिसके बिना हम अपने विचार, भावनाएँ और ज्ञान दूसरों तक पहुँचाने में असमर्थ रहते हैं। यह न केवल संवाद का साधन है, बल्कि हमारी सोच और संस्कृति का भी प्रतिबिंब है। भाषा के माध्यम से हम न केवल बोलचाल कर सकते हैं, बल्कि लिखित रूप में अपने अनुभवों, कहानियों, संदेशों और ज्ञान को सहेज सकते हैं।

इस लेख में हम भाषा के विभिन्न रूपों को विस्तार से समझेंगे—मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि। इसके साथ ही हम भाषा के अंग, उसकी प्रक्रिया और बोली, भाषा, विभाषा तथा राजभाषा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे।

साथ ही, यह लेख भाषा की सार्थक इकाइयों पर भी प्रकाश डालता है। वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर और वर्ण—इन सभी की संरचना को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, ताकि विद्यार्थी भाषा की संरचना को आसानी से समझ सकें और याद रख सकें।

यह लेख विद्यार्थियों, भाषा प्रेमियों और शिक्षकों के लिए एक सुलभ मार्गदर्शिका के रूप में तैयार किया गया है, जो हिंदी भाषा, वर्णमाला और भाषा की वैज्ञानिक संरचना को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करता है।

भाषा की परिभाषा

भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों और ज्ञान को व्यक्त करता है तथा दूसरों तक पहुँचाता है। यह केवल बोलने या लिखने का ही माध्यम नहीं है, बल्कि एक नियमबद्ध तंत्र (System) है जिसमें शब्द, वाक्य और ध्वनियाँ मिलकर अर्थपूर्ण संप्रेषण (Communication) का निर्माण करती हैं।

भाषा शब्द संस्कृत के ‘भाष्’ धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। इसलिए भाषा को सरल शब्दों में “मनुष्य के विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से प्रकट करने का साधन” कहा जा सकता है।

भाषा की विशेषता यह है कि यह केवल ध्वनियों का समूह नहीं है, बल्कि यह सामाजिक जीवन का आधार है, जिसके बिना मानव आपसी सहयोग, संस्कृति और ज्ञान का आदान-प्रदान नहीं कर सकता।

👉 संक्षेप में, भाषा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है –

“भाषा वह संगठित और नियमबद्ध प्रतीकों का तंत्र है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करके समाज में संचार और सहयोग करता है।”

भाषा हमारे मुख से उच्चारित शब्दों और वाक्यों का समूह है, जिनके माध्यम से हम अपने मन की बात किसी अन्य व्यक्ति तक पहुँचा सकते हैं। उदाहरण के लिए – बोली, जबान, वाणी।

अतीत में कई विद्वानों ने भाषा की परिभाषा दी है:

- प्लेटो के अनुसार, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर हैं। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत हैं और वही शब्द जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती हैं तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं।

- स्वीट के अनुसार, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा हैं।

- वेन्द्रीय के अनुसार, भाषा एक तरह का चिह्न है। चिह्न से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोत्र ग्राह्य और स्पर्श ग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोत्रग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ हैं।

- ब्लाक तथा ट्रेगर के अनुसार, भाषा यादृच्छिक भाष् प्रतिकों का तन्त्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह सहयोग करता हैं।

- स्त्रुत्वा के अनुसार, भाषा यादृच्छिक भाष् प्रतीकों का तन्त्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग एवं समृपर्क करते हैं।

- इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के अनुसार, भाषा को यादृच्छिक भाष् प्रतिकों का तन्त्र है जिसके द्वारा मानव प्राणि एक सामाजिक समूह के सदस्य और सांस्कृतिक साझीदार के रूप में एक सामाजिक समूह के सदस्य संपर्क एवं सम्प्रेषण करते हैं।

- ए. एच. गार्डिबर के अनुसार, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट भ्वनि-संकेतों का व्यवहार किया जाता है, उनके समूह को भाषा कहते हैं।

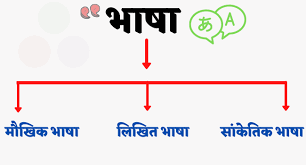

भाषा के भेद

भाषा के तीन भेद होते है:

- मौखिक भाषा

- लिखित भाषा

- सांकेतिक भाषा

मौखिक भाषा

भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारो को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। मौखिक भाषा कहलाती है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है व श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। जैसे-वार्तालाप, टेलीफोन पर बातचीत, भाषण व रेडिओ सुनना आदि

उदाहरण- आज राम के विद्यालय में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। जिसमे वक्ताओं ने बोलकर तथा श्रोताओं ने सुनकर आनंद उठाया।

लिखित भाषा

भाषा के जिस माध्यम से हम अपने विचारो को लिख कर प्रकट करते हैं तथा दूसरे इन्हें पढकर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा समझने के लिए पढ़ा-लिखा होना आवश्यक है। इस भाषा का प्रयोग सदैव पत्र लिखने तथा पढाई-लिखाई में काम आता है। जैसे- सीता पत्र लिख रही है। मोहन अपना गृह कार्य कर रहा है।

उदाहरण- कल सोहन के विद्यालय में पत्र लेखन का अभ्यास कराया गया। सभी छात्रों ने इसका जमकर अभ्यास किया।

जब हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया का उपयोग करके चैट करते हैं अथवा अपने विचारों को पोस्ट करते हैं, तो वहां भी हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं।

सांकेतिक भाषा

भाषा के जिस माध्यम से हम अपने विचारो को इशारो (संकेतो) में दुसरे वक्ता को समझा सकते हैं। उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इस भाषा का प्रयोग वे लोग करते है जो बोल या सुन नहीं सकते। ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी सांकेतिक भाषा का रूप है। सांकेतिक भाषा सर्वग्राह्य भाषा नहीं है इसलिए व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं किया जाता।

उदाहरण- आज राम के विद्यालय में वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। जिसमे वक्ताओं ने संकेत देकर आनंद उठाया।

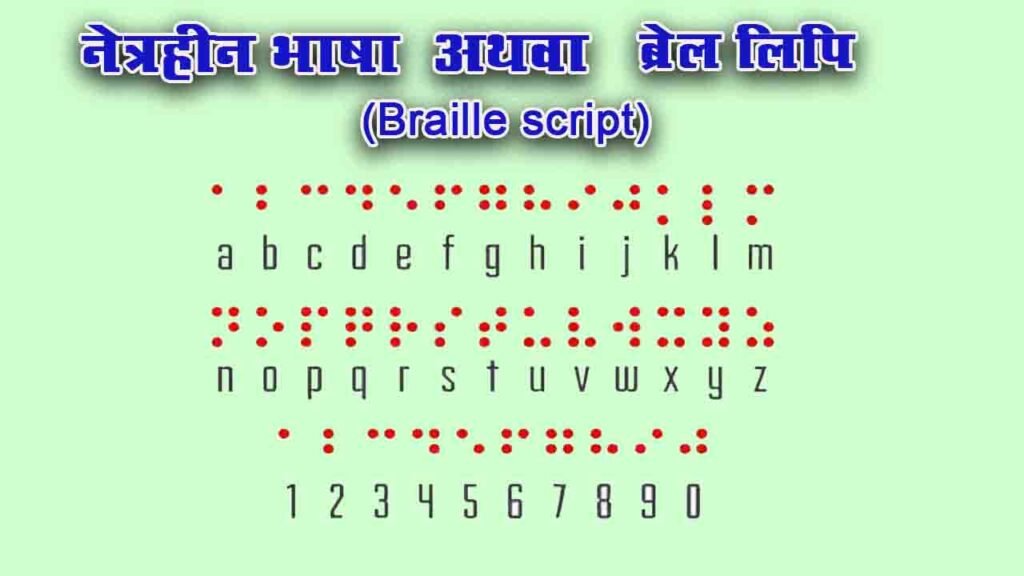

इसके अलावा एक भाषा और होती है जिसको वास्तव में भाषा न कहकर लिपि कहना उचित होगा। यह लिपि नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए बनाइ गई है । इसको ब्रेल लिपि कहते है।

नेत्रहीन भाषा (ब्रेल लिपि)

नेत्रहीन भाषा उन भाषाओं को कहते हैं, जिन्हें नेत्रहीन लोग पढ़ और लिख सकते हैं। इस प्रणाली को हम ब्रेल कहते हैं। ब्रेल कोई भाषा नहीं, बल्कि एक लेखन प्रणाली है। दृष्टिहीन लोग बिना सहायता के ब्रेल लिपि में लिखी हर चीज़ को पढ़ और समझ सकते हैं। ब्रेल में लिखी गई सभी जानकारी और किताबें बाएं से दाएं बिंदुओं को छूकर पढ़ी जा सकती हैं। एक समय था जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसी कोई व्यवस्था बनेगी जिससे नेत्रहीन लोग भी बिना सहायता के पढ़ सकेंगे और सच तो यह है कि ब्रेल प्रणाली लागू होने के बाद भी सौ वर्षों तक इसे स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन जब से इस प्रणाली को अपनाया गया, हम इसके आविष्कारक लुई ब्रेल के सम्मान में हर साल 4 जनवरी को उनके जन्मदिन पर विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं।

यह एक तरह की लिपि है, जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। यह अलग-अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं।

नेत्रहीन भाषा (Braille script) एक संवैधानिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए उनकी भाषा के लेखन एवं पठन को संभव बनाता है। इस भाषा को ब्रेल लिपि के नाम से भी जाना जाता है। यह लिपि 6 बिन्दुओं जिसमे तीन ऊंचाई और दो चौड़ाई के छोटे बिंदुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जो एक खरोंचे में होती हैं। इन उभरे हुए छह बिंदुओं का तीन पंक्तियों में एक कोड बनाया जाता है। व्यक्ति बाएं से दाईं तरफ डॉट्स को छूते हुए ब्रेल लिपि में लिखी हुई किसी भी जानकारी को पढ़ सकता है। बिंदुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जो एक खरोंचे में होती हैं। इन खरोंचों को टक्कर देकर अक्षर बनाए जाते हैं। इस तरीके से, नेत्रहीन व्यक्ति अक्षरों को चुहों की मदद से एक संख्या के रूप में लेख सकते हैं।

ब्रेल लिपि का उपयोग दुनिया भर में लोगों द्वारा किया जाता है, खासकर नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए। यह लिपि विभिन्न भाषाओं के लिए उपलब्ध है और नेत्रहीन लोगों को शिक्षा, काम, और सामाजिक जीवन में सक्षम बना। ये तकनीक अब कंप्यूटर में भी प्रयोग की जा रही है जिससे की नेत्रहीन व्यक्ति अब तकनीकी रूप से भी काम कर पाए।

भाषा के अंग

भाषा एक संरचित प्रणाली (Structured System) है, जिसमें बोली जाने वाली ध्वनियाँ, शब्द, वाक्य, वर्तनी, व्याकरण, शैली, शब्दकोश, सामान्य उच्चारण तथा लेखन के नियम शामिल होते हैं। यही तत्व भाषा के मूल अंग कहलाते हैं और भाषा को समझने, प्रयोग करने तथा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भाषा के अध्ययन में विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग अंगों की पहचान की जाती है। सामान्यतः भाषा के पाँच मुख्य अंग माने जाते हैं – ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। साथ ही इनके अध्ययन के लिए ध्वनि विज्ञान, व्याकरण और शब्दावली जैसे विशिष्ट क्षेत्र भी स्थापित हैं। नीचे इन सबका विवरण प्रस्तुत है –

1. ध्वनि (Sound)

हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि मौखिक भाषा का मूल आधार है। ध्वनियों का सही और स्पष्ट उच्चारण भाषा को प्रभावशाली बनाता है।

ध्वनि विज्ञान (Phonetics)

ध्वनियों के उच्चारण का वैज्ञानिक अध्ययन ध्वनि विज्ञान कहलाता है। इसमें तीन बातें शामिल होती हैं –

- ध्वनि उत्पादन (Production of Sound) – ध्वनियाँ मुख, कंठ और श्वास तंत्र से कैसे निकलती हैं।

- ध्वनि प्रसारण (Transmission of Sound) – ध्वनि किस प्रकार वायु माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती है।

- ध्वनि ग्रहण एवं विश्लेषण (Reception & Analysis) – श्रोता किस प्रकार ध्वनियों को सुनते और समझते हैं।

2. वर्ण (Alphabet / Letters)

वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे – अ, क्, म्, त् आदि।

वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और इन्हीं से मिलकर शब्द बनते हैं।

3. शब्द (Word)

वर्णों का वह समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहते हैं।

- उदाहरण: क् + अ + म् + अ + ल् + अ = कमल,

भ् + आ + ष् + आ = भाषा।

शब्दावली (Vocabulary)

शब्दों का भंडार शब्दावली कहलाता है। इसमें न केवल शब्दों के रूप और प्रयोग का अध्ययन किया जाता है, बल्कि उनके अर्थ, पर्यायवाची, विलोम और विभिन्न प्रसंगों में उपयोग पर भी ध्यान दिया जाता है। किसी भी भाषा की समृद्धि उसकी शब्दावली पर निर्भर करती है।

4. वाक्य (Sentence)

सार्थक शब्दों का समूह, जिससे कोई स्पष्ट अर्थ निकलता है, वाक्य कहलाता है।

- उदाहरण: कमल हिन्दी भाषा पढ़ रहा है।

यदि शब्दों को असंगत क्रम में रखा जाए, जैसे – “हिन्दी है रहा कमल पढ़ भाषा”, तो कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए वह वाक्य नहीं कहलाएगा।

व्याकरण (Grammar)

भाषा को व्यवस्थित और नियमबद्ध बनाने वाला अंग व्याकरण है। इसमें शब्दों के रूप, वाक्य-रचना, कारक, लिंग, वचन, काल आदि सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण के बिना भाषा अस्त-व्यस्त हो जाती है, इसलिए इसे भाषा का ढाँचा या कंकाल कहा जाता है।

5. लिपि (Script)

मौखिक भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं।

- उदाहरण: हिन्दी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है।

लिपि के माध्यम से मौखिक परंपरा को स्थायी रूप दिया जाता है और पीढ़ी-दर-पीढ़ी भाषा का संचार होता है।

भाषा के अंग – ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि – मिलकर भाषा की मूल संरचना का निर्माण करते हैं। इनके साथ ध्वनि विज्ञान, व्याकरण और शब्दावली का अध्ययन भाषा को वैज्ञानिक, व्यवस्थित और समृद्ध बनाता है। इन्हीं अंगों के माध्यम से भाषा का विकास होता है और यह मानव-समाज के संप्रेषण, शिक्षा, साहित्य तथा संस्कृति की वाहक बनती है।

भाषा की प्रक्रिया

भाषा की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं:

- संवाद का आरंभ: भाषा की प्रक्रिया का पहला चरण संवाद का आरंभ होता है। इसमें दो व्यक्तियों के बीच वाणी या लिखित संवाद शुरू होता है।

- समझौता: दो व्यक्तियों के बीच समझौता होता है जिसमें उन्हें स्पष्टता से बताया जाता है कि वे क्या कहना चाहते हैं या क्या समझना चाहते हैं।

- विचारों का विस्तार: समझौते के बाद, व्यक्तियों का विचारों का विस्तार होता है। इसमें वे अपने विचारों की पूरी जानकारी देते हैं।

- विचारों की विस्तृत व्याख्या: विचारों के बाद, विस्तृत व्याख्या होती है जिसमें व्यक्तियों को अपने विचारों को समझाने के लिए और स्पष्टीकरण के लिए उन्हें विस्तृत ब्याख्या दी जाती है।

- संबोधन: संबोधन भाषा की प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। इसमें व्यक्तियों का संवाद समाप्त होता है या तो वे एक निर्णय लेते हैं या फिर आगे की चरणों के लिए आगे बढते

बोली, भाषा, विभाषा और राजभाषा

बोली, भाषा, विभाषा और राजभाषा का अन्तर बता पाना कठिन हैं। क्योंकि इसमें प्रमुख अन्तर व्यवहार-क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर हैं। हमारे समाज एक ही भाषा के कई रूप दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से भाषा के इन रूपों को हम इस प्रकार समझते हैं।

(1) बोली

- बोली भाषा की छोटी इकाई हैं।

- इसका सम्बन्ध ग्राम या मण्डल अर्थात सीमित क्षेत्र से होता हैं।

- बोली मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा हैं।

- इसका रूप कुछ-कुछ दूरी पर बदलता जाता हैं।

- बोली में लिपिबद्ध न होने के कारण इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव रहता हैं।

- व्याकरणिक दृष्टि से भी इसमें विसंगतियाँ पायी जाती हैं।

- इसमें प्रधानता व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की रहती है और देशज शब्दों तथा घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता हैं।

(2) भाषा

- भाषा, या परिनिष्ठित भाषा अथवा आदर्श भाषा, विभाषा की विकसित स्थिति हैं।

- भाषा को राष्ट्र-भाषा या टकसाली-भाषा भी कहा जाता हैं।

(3) विभाषा

- विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता हैं।

- विभाषा एक प्रान्त या उपप्रान्त में प्रचलित होती हैं।

- विभाषा में साहित्यिक रचनाएँ मिल सकती हैं।

- एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियाँ प्रचलित रहती हैं।

(4) राजभाषा

विभिन्न विभाषाओं में से कोई एक विभाषा अपने गुण-गौरव, साहित्यिक अभिवृद्धि, जन-सामान्य में अधिक प्रचलन आदि के आधार पर राजकार्य के लिए चुन ली जाती है और उसे राजभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता हैं।

भाषा के प्रकार

- हमारे जीवन के विभिन्न व्यवहारों के अनुरूप भाषा प्रयोजनों की तलाश हमारे जीवन की अनिवार्यता हैं।

- भाषा का कारण यह हैं कि भाषाओं को सम्प्रेषण प्रकार के कई स्तरों पर रखा गया और कई सन्दर्भों में पूरी तरह प्रयुक्ति सापेक्ष होता गया। प्रयुक्ति और प्रयोजन से रहित भाषा अब भाषा ही नहीं रह गई हैं।

- भाषा की पहचान यह नहीं हैं की उसमें केवल कविताओं और कहानियों का जिक्र कैसे हुआ हैं बल्कि भाषा की व्यापकतर सम्प्रेषणीयता का एक अनिवार्य प्रतिफल यह भी है कि उसमें सामाजिक सन्दर्भों और नये प्रयोजनों को साकार करने की कितनी सम्भावना हैं।

- दुनिया भर की भाषाओं में यह प्रयोजनीयता धीरे-धीरे विकसित हुई हैं और रोजी-रोटी का माध्यम बनने की विशिष्टताओं के साथ भाषा का नया आयाम हमारे सामने आया हैं।

जैसे :- बोलचाल की भाषा, मानक भाषा, सम्पर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, वर्गाभाषा, तकनीकी भाषा, साहित्यिक भाषा, आदि।

1. बोलचाल की भाषा

- बोलचाल की भाषा को समझने के लिए सबसे पहले ‘बोली’ को समझना जरूरी हैं। बोली उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप है जिनकी भाषा में पारस्परिक भेद को अनुभव नहीं किया जाता हैं।

- विश्व में जब किसी जन-समूह का महत्त्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है तो उसकी बोलचाल की बोली ‘भाषा’ में बदल जाती हैं। अर्थात ‘भाषा’ की अपेक्षा ‘बोली’ का क्षेत्र उसके बोलने वालों की संख्या और उसका महत्त्व कम होता हैं।

- एक भाषा की बहुत सी बोलियाँ होती हैं क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता हैं। जब कई व्यक्ति-बोलियों में पारस्परिक सम्पर्क होता है, तब बोलचाल की भाषा का प्रसार होता हैं।

- आपस में मिलती-जुलती बोली या उपभाषाओं में हुए आपसी व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता हैं। इसे ही ‘सामान्य भाषा’ के नाम से भी जाना जाता हैं।

2. मानक भाषा

- भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक भाषा कहते हैं।

- भाषाविज्ञान कोश के अनुसार “किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं।”

- मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है। इसके व्याकरण तथा उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती हैं।

- मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। इसी भाषा में पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन होता हैं। हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत तथा ग्रीक इत्यादि मानक भाषाएँ हैं।

- किसी भाषा के मानक रूप का अर्थ है, उस भाषा का वह रूप जो उच्चारण, रूप-रचना, वाक्य-रचना, शब्द और शब्द-रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से उस भाषा के सभी नहीं तो अधिकांश सुशिक्षित लोगों द्वारा शुद्ध माना जाता हैं।

- मानकता भाषा अनेकता में एकता की खोज हैं। अर्थात यदि किसी लेखन या भाषिक इकाई में विकल्प न हो तब तो वही मानक होगा। किन्तु यदि विकल्प हो तो अपवादों की बात छोड़ दें तो कोई एक मानक होता हैं।

- जिसका प्रयोग उस भाषा के अधिकांश शिष्ट लोग करते हैं। किसी भाषा का मानक रूप ही प्रतिष्ठित माना जाता है। उस भाषा के लगभग समूचे क्षेत्र में मानक भाषा का प्रयोग होता हैं।

- ‘मानक भाषा’ एक प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। उसका सम्बन्ध भाषा की संरचना से न होकर सामाजिक स्वीकृति से होता हैं।

- मानक भाषा को इस रूप में भी समझा जा सकता है कि समाज में एक वर्ग मानक होता है जो अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण होता है तथा समाज में उसी का बोलना-लिखना, उसी का खाना-पीना, उसी के रीति-रिवाज़ अनुकरणीय माने जाते हैं। मानक भाषा मूलत: उसी वर्ग की भाषा होती हैं।

- अंग्रेजी में मानक भाषा को Standard Language (स्टैंडर्ड लैंग्वेज) कहा जाता हैं।

3. सम्पर्क भाषा

- अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति-व्यक्ति, राज्य-राज्य तथा देश-विदेश के बीच सम्पर्क स्थापित किया जाता है उसे सम्पर्क भाषा कहाँ जाता हैं।

- एक ही भाषा परिपूरक भाषा और सम्पर्क भाषा दोनों हो सकती है। आज भारत में सम्पर्क भाषा के तौर पर हिन्दी प्रतिष्ठित होती जा रही हैं जबकि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई हैं।

- सम्पर्क भाषा के रूप में जब भी किसी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा के पद पर आसीन किया जाता है तब उस भाषा से कुछ अपेक्षाएँ भी रखी जाती हैं।

- जब कोई भाषा ‘सम्पर्क भाषा’ के रूप में उभरती है तब राष्ट्रीयता या राष्ट्रता से प्रेरित होकर वह प्रभुतासम्पन्न भाषा बन जाती है। यह तो आवश्यक नहीं कि मातृभाषा के रूप में इसके बोलने वालों की संख्या अधिक हो पर द्वितीय भाषा के रूप में इसके बोलने वाले बहुसंख्यक होते हैं।

4. राजभाषा

- जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे राजभाषा कहते हैं।

- कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अन्तर नहीं करते और दोनों को समानार्थी मानते हैं। लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न-भिन्न हैं। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की सम्पर्क भाषा होती है जबकि राजभाषा केवल सरकार के कामकाज की भाषा है।

- भारत के संविधान के अनुसार हिन्दी संघ सरकार की राजभाषा है। राज्य सरकार की अपनी-अपनी राज्य भाषाएँ हैं।

- राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करती है। किसी भी स्वतन्त्र राष्ट्र की उसकी अपनी स्थानीय राजभाषा उसके लिए राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक होती है।

- विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की अपनी स्थानीय भाषाएँ राजभाषा हैं। आज हिन्दी हमारी राजभाषा है।

- अंग्रेजी में राजभाषा को Official Language (ऑफिसियल लैंग्वेज) कहा जाता हैं।

- हिंदी भारत की राजभाषा है न कि राष्ट्रभाषा, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है।

5. राष्ट्रभाषा

- देश के विभिन्न भाषा-भाषियों में पारस्परिक विचार-विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं।

- राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते हैं पढ़ते हैं या बोलते हैं।

- किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखण्डता और अस्मिता का प्रतीक होती है।

- महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है।

- एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है। जैसे- अंग्रेजी आज अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा कनाडा इत्यादि कई देशों की राष्ट्रभाषा है।

- संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया है लेकिन इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में राजभाषा के रूप में हिन्दी, अंग्रेजी की तरह न केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है, बल्कि उसकी भूमिका राष्ट्रभाषा के रूप में भी है। वह हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा है।

- महात्मा गांधी जी के अनुसार किसी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम हो। जिसको बोलने वाले बहुसंख्यक हों और जो पूरे देश के लिए सहज रूप में उपलब्ध हो। उनके अनुसार भारत जैसे बहुभाषी देश में हिन्दी ही राष्ट्रभाषा के निर्धारित अभिलक्षणों से युक्त है।

उपर्युक्त सभी भाषाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं। इसलिए यह प्रश्न निरर्थक है कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा आदि में से कौन सर्वाधिक महत्त्व का है, आवश्यकता है हिन्दी को अधिक व्यवहार में लाने की। अंग्रेजी में राष्ट्रभाषा को National Language (नेशनल लैंग्वेज) कहा जाता हैं।

दुनिया में बोली जाने वाली भाषा (सूची)

| भाषा | भाषा बोलने वालों की संख्या |

| अंग्रेजी | 1.452 अरब |

| मंदारिन चाइनिस | 1.118 अरब |

| हिन्दी | 60.22 करोड़ |

| स्पेनिश | 54.83 करोड़ |

| फ्रेंच | 27.41 करोड़ |

| अरबी | 27.40 करोड़ |

| बंगाली | 27.27 करोड़ |

| रूसी | 25.82 करोड़ |

| पुर्तगाली | 25.77 करोड़ |

| उर्दू | 23.13 करोड़ |

दुनिया में बोली जाने वाली भाषा (संक्षिप्त विवरण)

- अंग्रेजी (English)– अंग्रेजी अधिकांश देशों द्वारा बोली जाती है। इंग्लिस इंडो -यूरोपीय परिवार से सम्बंधित भाषा है। अंग्रेजी भाषा को 1.452 अरब लोगों द्वारा बोलै जाता है। इंग्लिस भाषा का जन्म इंग्लैंड में हुआ है और यह भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, प्रशांत महासागर के कई दीपों की प्रमुख भाषा मानी जाती है। इंग्लिश या अंग्रेजी भारत की राजभाषा भी है।

- मंदारिन चाइनिस (Mandarin Chinese)– इस भाषा को उत्तरी ,दक्षिणी -पश्चिमी चीन में अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। यह चीन देश की राजकीय भाषा होने के साथ साथ चीन ,ताइवान ,सिंगापुर की आधिकारिक भाषा भी है। चीन की मंदारिन भाषा को लगभग 1.128 अरब लोगों द्वारा बोला जाता है।

- स्पेनिश (Spanish) – यह भाषा स्पेन की ऑफिसियल लैंग्वेज है। स्पेनिश भाषा को चिली ,पनामा ,पेरू ,मैक्सिको ,कोस्टा रीका ,क्यूबा आदि में भी बोलै जाता है। इस भाषा को 65.83 करोड़ लोगों द्वारा बोला जाता है।

- हिन्दी (Hindi) -यह भाषा 61.22 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। न्यूजीलैंड में हिन्दी चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में अधिक संख्या में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है इसके अलावा भारत के पडोसी देशों जैसे -पाकिस्तान ,नेपाल ,बांग्लादेश ,मारीशस ,संयुक्त अरब अमीरात आदि हैं जहाँ हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है।

- फ्रेंच (French) – इस भाषा को 27.41 करोड़ लोगों द्वारा बोला जाता है। फ्रैंच लैंग्वेज को फ्रांसीसी भाषा भी कहा जाता है। यह भाषा फ्रांस की आधिकारिक भाषा है।

- अरबी (Arabic)– यह भाषा इब्रानी भाषा से सम्बंधित है। अरबी भाषा को इस्लामिक देशों में अधिक संख्या में प्रयोग में लाया जाता है। सीरिया ,सऊदी अरब ,ईराक सूडान आदि में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। अरबी भाषा को 27.40 करोड़ लोगों द्वारा बोला जाता है।

- बंगाली (Bengali) – बंगाली भाषा को लगभग 27.27 करोड़ लोगों द्वारा बोलै जाता है।

- रूसी (Russian) – रुसी भाषा रूस की आधिकारिक भाषा है इसके अतिरिक्त यह किर्गिस्तान ,बेलारूस और कजाकिस्तान की भी ऑफिसियल लैंग्वेज है। इस भाषा को दुनिया के 25.82 करोड़ लोगों द्वारा बोला जाता है।

- पुर्तगाली (Portuguese) – यह यूरोपीय भाषा है जो पुर्तगाल में मुख्य रूप से प्रयोग में लायी जाती है। विश्व में कुल 25.77 करोड़ लोगों द्वारा पुर्तगाली भाषा का प्रयोग किया जाता है।

- उर्दू (Urdu) -उर्दू हिन्द आर्य भाषा है जिसे भारत सहित कई देशों में बोला जाता है। उर्दू भाषा को दुनिया में लगभग 23.13 करोड़ लोगों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है।

भारत में बोली जाने वाली भाषाएँ

- भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 हैं।

- (1) असमिया, ( 2 ) बंगाली (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, ( 9 ) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, ( 12 ) उड़िया, ( 13 ) पंजाबी, ( 14 ) संस्कृत, ( 15 ) सिंधी, ( 16 ) तमिल, ( 17 ) तेलुगू (18) उर्दू (19) बोडो, (20) सांथाली, (21) मैथली, (22) डोंगरी।

- 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय में, मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 थी। बाद में आठ भाषाएँ और जोड़ी गयी, जिनसे इनकी संख्या 22 हो गयी।

- आठवीं अनुसूची में तदोपरान्त जोड़ी गई भाषाएँ → सिन्धी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और सन्थाली।

- 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, पहचान योग्य मातृभाषाओं की संख्या 234 हैं।

- शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा तमिल हैं।

- शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली अन्य भाषाएँ → संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगू और उड़िया।

- नागालैंड राज्य का राज्यभाषा नागामिज और अंग्रेजी है। भारत में नागालैंड ऐसा राज्य है, जहाँ अंग्रेजी भी राज्यभाषा हैं।

- जम्मू और कश्मीर की राजभाषा उर्दू है।

- गोवा की राजभाषा कोंकणी हैं।

- भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की राजभाषा अंग्रेजी हैं।

- अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख भाषाएँ हिन्दी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगू है।

- लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएँ मलयालम और माही (या महल) है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीपवासी मलयालम बोलते हैं। मलयालम लक्ष्यद्वीप की अधिकारिक भाषा है। हालाँकि, माही (या महल), जो पुरानी सिंहली के समान है, जो मिनिकॉय पर बोली जाती है। कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं।

- पुडुचेरी (पांडिचेरी) में बोली जाने वाली विदेशी भाषा फ्रेंच है।

- ‘पूर्व की इतालवी’ कही जाने वाली भारतीय भाषा तेलुगु है।

- भारत का एकमात्र राज्य उत्तराखंड है, जहाँ संस्कृत राजभाषा मे रूप में मान्य हैं।

- अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख भाषाएँ → हिन्दी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगू।

- अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं हैं।

| भारत के राज्य | बोली जाने वाली भाषाएँ |

|---|---|

| मध्य प्रदेश | हिन्दी, मराठी, उर्दू |

| जम्मू एवं कश्मीर | कश्मीरी, डोगरी, हिन्दी |

| हिमाचल प्रदेश | हिन्दी, पंजाबी, नेपाली |

| हरियाणा | हिन्दी, पंजाबी, उर्दू |

| पंजाब | पंजाबी, हिन्दी |

| उत्तराखण्ड | हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, नेपाली |

| दिल्ली | हिन्दी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली |

| उत्तर प्रदेश | हिन्दी, उर्दू |

| राजस्थान | हिन्दी, पंजाबी, उर्दू |

| पश्चिम बंगाल | बंगाली, हिन्दी, संताली, उर्दू, नेपाली |

| छत्तीसगढ़ | छत्तीसगढ़ी, हिन्दी |

| बिहार | हिन्दी, मैथिली, उर्दू |

| झारखण्ड | हिन्दी, संताली, बंगाली, उर्दू |

| सिक्किम | नेपाली, हिन्दी, बंगाली |

| अरुणाचल प्रदेश | बंगाली, नेपाली, हिन्दी, असमिया |

| नागालैण्ड | बंगाली, हिन्दी, नेपाली |

| मिजोरम | बंगाली, हिन्दी, नेपाली |

| असम | असमिया, बंगाली, हिन्दी, बोडो, नेपाली |

| त्रिपुरा | बंगाली, हिन्दी |

| मेघालय | बंगाली, हिन्दी, नेपाली |

| मणिपुर | मणिपुरी, नेपाली, हिन्दी, बंगाली |

| ओडिशा | ओड़िया, हिन्दी, तेलुगु, संताली |

| महाराष्ट्र | मराठी, हिन्दी, उर्दू, गुजराती |

| गुजरात | गुजराती, हिन्दी, सिन्धी, मराठी, उर्दू |

| कर्नाटक | कन्नड़, उर्दू, तेलुगू, मराठी, तमिल |

| दमन एवं दीव | गुजराती, हिन्दी, मराठी |

| दादरा और नगर हवेली | गुजराती, हिन्दी, कोंकणी, मराठी |

| गोवा | कोंकणी, मराठी, हिन्दी, कन्नड़ |

| आन्ध्र प्रदेश | तेलुगु, उर्दू, हिन्दी, तमिल |

| केरल | मलयालम |

| लक्षद्वीप | मलयालम |

| तमिलनाडु | तमिल, तेलुगू, कन्नड़, उर्दू |

| पुडुचेरी | तमिल, तेलुगू, कन्नड़, उर्दू |

| अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | बंगाली, हिन्दी, तमिल, तेलुगू, मलयालम |

हिंदी भाषा के विकास का इतिहास

1. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और हिंदी का महत्व

हिंदी भाषा के विकास और आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव रखने का श्रेय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (1850–1885) को दिया जाता है। उन्हें “आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह” कहा जाता है। भारतेन्दु जी का हिंदी के प्रति गहरा लगाव उनकी इन प्रसिद्ध पंक्तियों में परिलक्षित होता है –

“निज भाषा उन्नति रहे, सब उन्नति के मूल।

बिनु निज भाषा ज्ञान के, रहत मूढ़-के-मूढ़।।”

इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए मातृभाषा का ज्ञान और उसका विकास अनिवार्य है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हिंदी को सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना की भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

2. हिंदी भाषा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

हिंदी भाषा का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना माना जाता है। पिछले सौ वर्षों में हिंदी ने असाधारण प्रगति की है और आज यह न केवल भारत की प्रमुख भाषा है, बल्कि विश्व की भी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है।

हिंदी का विकास किसी एक झटके में नहीं हुआ, बल्कि यह संस्कृत → पालि → प्राकृत → अपभ्रंश → अवहट्ट → हिंदी की लंबी ऐतिहासिक यात्रा का परिणाम है।

3. संस्कृत: हिंदी की मूल आधारशिला

संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित भाषा है। इसे देवभाषा या आर्य भाषा भी कहा जाता है। हिंदी भाषा की जड़ें संस्कृत में गहराई से जुड़ी हुई हैं।

- संस्कृत काल (1500 ई.पू.–1000 ई.पू.)

- संस्कृत का सबसे पुराना रूप वैदिक संस्कृत है। इसमें वेद, ब्राह्मण और उपनिषद जैसे ग्रंथ रचे गए।

- इसके बाद लौकिक संस्कृत का विकास हुआ, जिसमें महाकाव्य रामायण, महाभारत, तथा नाटक, दर्शन ग्रंथ और व्याकरण की रचनाएँ हुईं।

संस्कृत भाषा ने न केवल हिंदी बल्कि अधिकांश भारतीय भाषाओं के निर्माण और विकास की नींव रखी।

4. पालि भाषा और बौद्ध साहित्य

संस्कृत के बाद भारत में पालि भाषा का प्रचलन हुआ।

- कालखंड : 500 ई.पू. से पहली शताब्दी तक।

- विशेषता : यह बौद्ध धर्मग्रंथों और उपदेशों की भाषा थी।

- पालि भाषा संस्कृत की अपेक्षा अधिक बोलचाल के करीब थी, इसलिए यह सामान्य जनमानस में आसानी से लोकप्रिय हुई।

5. प्राकृत भाषा और क्षेत्रीय विविधता

पालि के बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ।

- कालखंड : पहली शताब्दी से पाँचवीं शताब्दी तक।

- विशेषता : यह बोलचाल की सहज भाषा थी, जिसे आम लोग आसानी से बोल और समझ सकते थे।

- साहित्य : जैन आचार्यों और संतों ने अपने धार्मिक ग्रंथ इसी भाषा में लिखे।

प्राकृत की कई क्षेत्रीय बोलियाँ विकसित हुईं, जिनमें प्रमुख थीं –

- शौरसेनी → आगे चलकर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती की जननी बनी।

- पैशाची → पंजाबी और लहंदा का विकास इसी से हुआ।

- ब्राचड़ → सिंधी भाषा का उद्भव।

- महाराष्ट्री → मराठी भाषा का उद्गम।

- मागधी → बिहारी भाषाएँ, बांग्ला, उड़िया और असमिया का जन्म।

- अर्धमागधी → पूर्वी हिंदी का विकास।

6. अपभ्रंश भाषा: हिंदी की आधारभूमि

प्राकृत के अंतिम चरण से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ।

- कालखंड : 500 ई. से 1000 ई. तक।

- विशेषता : यह बोलचाल की सामान्य भाषा थी, जिसमें सरलता और सहजता थी।

- साहित्य : अपभ्रंश साहित्य में लोककथाएँ, कविताएँ और धार्मिक रचनाएँ प्रमुख हैं।

अपभ्रंश से ही हिंदी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की जड़ें विकसित हुईं।

7. अवहट्ट और हिंदी का उद्भव

अपभ्रंश भाषा से जो सरल और देशी बोलचाल का रूप निकला, उसे अवहट्ट कहा गया।

- अवहट्ट का काल मुख्यतः 9वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा।

- विद्वानों के अनुसार, अवहट्ट से ही आधुनिक हिंदी का उद्भव हुआ।

- कुछ विद्वान हिंदी का विकास केवल अपभ्रंश से मानते हैं, जबकि अन्य इसे अवहट्ट से जोड़ते हैं।

8. हिंदी की लिपि का विकास

हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास एक लंबी प्रक्रिया से होकर हुआ –

ब्राह्मी लिपि → गुप्त लिपि → नागरी लिपि → देवनागरी लिपि

देवनागरी आज हिंदी के साथ-साथ संस्कृत, मराठी और नेपाली जैसी अन्य भाषाओं की भी प्रमुख लिपि है।

हिंदी भाषा विकास की संक्षिप्त क्रमावली

हिंदी भाषा का विकास निम्नलिखित क्रम से हुआ –

संस्कृत → पालि → प्राकृत → अपभ्रंश → अवहट्ट → हिंदी

हिंदी भाषा का इतिहास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के उत्थान से गहराई से जुड़ा हुआ है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की यह यात्रा भारतीय समाज के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परिवर्तनों की दास्तां कहती है। आज हिंदी केवल भारत की ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रभावशाली भाषा बन चुकी है।

हिंदी भाषा के विकास का इतिहास (कालखंडवार टाइमलाइन तालिका)

| कालखंड / शताब्दी | प्रमुख घटना / विकास | विवरण |

|---|---|---|

| 10वीं–12वीं सदी | अपभ्रंश से अवहट्ट की ओर | अपभ्रंश भाषाओं से हिंदी का रूपांतरण शुरू हुआ। मैथिल कवि विद्यापति (14वीं सदी) ने अपनी रचना ‘कीर्तिलता’ में “अवहट्ट” का उल्लेख किया। |

| 14वीं–16वीं सदी (भक्तिकाल) | भक्त कवियों का योगदान | कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे कवियों ने हिंदी को जन-जन की भाषा बनाया और इसे धर्म, समाज सुधार और भक्ति आंदोलन का माध्यम बनाया। |

| 17वीं–18वीं सदी (रीतिकाल) | साहित्यिक हिंदी का विकास | हिंदी में काव्य और रचनाएँ दरबारी रस, शृंगार रस और काव्यशास्त्र से प्रभावित होकर लिखी गईं। हिंदी साहित्य का औपचारिक स्वरूप परिष्कृत हुआ। |

| 19वीं सदी (आधुनिक काल का आरंभ) | हिंदी पत्रकारिता और नवजागरण | 1826 में उदन्त मार्तण्ड नामक पहला हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य को नया आयाम दिया और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। |

| 1857 | स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी | आजादी के प्रथम संग्राम में हिंदी भाषा ने लोगों को एकजुट किया। हिंदी लेखन, साहित्य और पत्र-पत्रिकाओं ने स्वतंत्रता की भावना जगाई। |

| 1920–1940 के दशक | राष्ट्रभाषा आंदोलन | महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारने की वकालत की। |

| 14 सितम्बर 1949 | राजभाषा का दर्जा | संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। |

| 1953 | हिंदी दिवस का प्रारंभ | हर वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। |

| 20वीं सदी के उत्तरार्ध | मीडिया और फिल्मों में हिंदी | रेडियो, सिनेमा और टीवी धारावाहिकों के माध्यम से हिंदी ने पूरे देश में व्यापक स्थान बनाया। |

| 2000 के दशक (डिजिटल युग) | कंप्यूटर और इंटरनेट में हिंदी | माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, और मोबाइल कंपनियों ने हिंदी इंटरफ़ेस शुरू किया। ब्लॉगिंग, वेबसाइट और समाचार पोर्टल पर हिंदी का विस्तार हुआ। |

| 2010–2025 (वैश्विक युग) | इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हिंदी | हिंदी विकिपीडिया, यूट्यूब, गूगल सर्च, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में शामिल हो गई। हिंदी अब दुनिया की शीर्ष 3 भाषाओं में गिनी जाती है। |

👉 इस तालिका से हिंदी के विकास की यात्रा अवहट्ट → भक्तिकाल → स्वतंत्रता संग्राम → राजभाषा → डिजिटल युग तक कालखंडवार स्पष्ट हो जाती है।

हिंदी भाषा का विकास और महत्व

1. अवहट्ट और विद्यापति का उल्लेख

हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट्ट नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख मैथिल कवि कोकिल विद्यापति (1352–1448 ई.) की प्रसिद्ध रचना ‘कीर्तिलता’ में मिलता है।

विद्यापति की भाषा अवहट्ट, संस्कृत और मैथिली का मिश्रित रूप थी, जिसने हिंदी के निर्माण में सेतु का कार्य किया। यह प्रमाणित करता है कि उस समय हिंदी अपने शैशवकाल में थी और धीरे-धीरे साहित्यिक अभिव्यक्ति की ओर अग्रसर हो रही थी।

2. भक्त कवियों और हिंदी का प्रसार

भक्ति आंदोलन ने हिंदी भाषा को जन-जन की भाषा बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई।

- कबीरदास ने साखी और दोहों के माध्यम से समाज को जागरूक किया।

- सूरदास ने ब्रज भाषा में रचनाएँ करके कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया।

- तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसी महान कृति अवधी भाषा में लिखकर इसे घर-घर तक पहुँचाया।

- मीरा बाई ने अपने पदों के माध्यम से भक्ति को लोकभाषा में व्यक्त किया।

भक्त कवियों की यही विशेषता थी कि उन्होंने संस्कृत जैसी जटिल भाषा को छोड़कर हिंदी और उसकी बोलियों का सहारा लिया। इसके कारण हिंदी पूरे देश में लोकप्रिय हुई और हर वर्ग तक पहुँची।

3. स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की भूमिका

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी केवल साहित्य और भक्ति की भाषा ही नहीं रही, बल्कि यह क्रांति और राष्ट्रीयता की भाषा भी बनी।

- हिंदी पत्र-पत्रिकाएँ जैसे “उदन्त मार्तण्ड” (1826), “भारत मित्र”, “सरस्वती”, “हिंदुस्तानी” आदि ने राष्ट्रीय चेतना को जगाने का कार्य किया।

- महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने की वकालत की और इसे जनता से जोड़ने का प्रयास किया।

- लोकमान्य तिलक, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने भी हिंदी को राष्ट्रीय एकता का साधन माना।

इस दौर में हिंदी पत्रकारिता ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जनता को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

4. हिंदी को राजभाषा का दर्जा

भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में लंबी बहस और विचार-विमर्श के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया।

- 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- हिंदी को राजभाषा घोषित करना हिंदी भाषा के इतिहास का सुनहरा अध्याय है।

हिंदी की वर्तमान स्थिति और वैश्विक महत्व

हिंदी बोलने वालों की संख्या

- भारत में स्थिति :

- जनगणना 2001 के अनुसार, लगभग 25.79 करोड़ लोग हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं।

- लगभग 42.20 करोड़ लोग हिंदी की 50 से अधिक बोलियों का प्रयोग करते हैं।

- विश्व स्तर पर :

- हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक है।

- 1998 तक मातृभाषियों की संख्या के आधार पर हिंदी को विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त था।

विश्व की बड़ी भाषाओं में हिंदी

हिंदी विश्व की लगभग 3,000 भाषाओं में से एक है, किंतु बोलने वालों की संख्या में इसका स्थान अग्रणी है।

- दुनिया की लगभग 18% जनसंख्या हिंदी को समझती है।

- तुलनात्मक रूप से:

- चीनी (मैंडरीन) → 15.27%

- अंग्रेजी → 13.85%

यह आँकड़ा बताता है कि हिंदी आज विश्व की सबसे व्यापक रूप से समझी जाने वाली भाषाओं में से एक है।

हिंदी का महत्व और भविष्य

हिंदी: साहित्य और जन-जन की भाषा

हिंदी को अक्सर “भाषा की जननी, साहित्य की गरिमा, जन-जन की भाषा और राष्ट्रभाषा” कहा जाता है

(हालाँकि हिंदी राष्ट्र भाषा नहीं है यह राजभाषा है।)

- यह भाषा भावनाओं, संस्कृति और साहित्य की आत्मा है।

- यद्यपि रोजगार और वैश्विक व्यापार की भाषा के रूप में अंग्रेजी का वर्चस्व अधिक है, फिर भी हिंदी का दायरा निरंतर बढ़ रहा है।

तकनीक और डिजिटल युग में हिंदी

हिंदी ने डिजिटल क्रांति के साथ नया रूप धारण किया है।

- माइक्रोसॉफ्ट और अन्य वैश्विक कंपनियों ने अपने उत्पाद हिंदी में उपलब्ध कराए।

- मोबाइल कंपनियों ने हैंडसेट्स में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को शामिल किया।

- बैंक एटीएम, सरकारी योजनाएँ और निजी कंपनियाँ भी हिंदी को प्रमुख भाषा बना रही हैं।

- राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी अपने संदेश हिंदी में प्रसारित करते हैं, जिससे जनता में अपनत्व का बोध होता है।

इंटरनेट और हिंदी का प्रसार

इंटरनेट ने हिंदी को नई ऊँचाइयाँ दी हैं।

- हिंदी समाचार पोर्टल, ब्लॉग और वेबसाइटें लोकप्रिय हो रही हैं।

- गूगल ने हिंदी सर्च की सुविधा दी है।

- विकिपीडिया ने हिंदी सामग्री का विस्तार किया।

- सोशल मीडिया (यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम) पर हिंदी सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषाओं में से एक है।

आज हिंदी इंटरनेट की एक प्रमुख भाषा बन चुकी है। हालाँकि अभी भी सामग्री की उपलब्धता की दृष्टि से बहुत कार्य शेष है, लेकिन वृद्धि की गति उत्साहजनक है।

हिंदी भाषा के विकास की कालक्रमिक यात्रा

| वर्ष / कालखंड | प्रमुख घटना / विकास | विवरण |

|---|---|---|

| 14वीं सदी | विद्यापति और अवहट्ट का उल्लेख | मैथिल कवि कोकिल विद्यापति ने अपनी रचना ‘कीर्तिलता’ में “अवहट्ट” का उल्लेख किया, जो हिंदी की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। |

| 15वीं – 16वीं सदी | भक्तिकालीन कवि और हिंदी का प्रसार | कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि भक्त कवियों ने जनभाषा हिंदी को अपनाकर भक्ति, प्रेम और समाज सुधार का संदेश दिया। |

| 19वीं सदी | हिंदी पत्रकारिता का उदय | पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा 1826 में ‘उदन्त मार्तण्ड’ नामक हिंदी का प्रथम समाचारपत्र प्रकाशित हुआ, जिससे हिंदी जनचेतना का माध्यम बनी। |

| 1857 | स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की भूमिका | आजादी के प्रथम संग्राम में हिंदी ने जन-जन को जोड़ने का कार्य किया। हिंदी साहित्य और लेखन ने राष्ट्रीय चेतना को बल दिया। |

| 1920 के दशक | गांधीजी का समर्थन | महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का आग्रह किया। |

| 14 सितम्बर 1949 | राजभाषा का दर्जा | भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। |

| 1953 | हिंदी दिवस की शुरुआत | 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। |

| 2000 के दशक | डिजिटल युग में हिंदी | माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मोबाइल कंपनियों ने हिंदी इंटरफ़ेस उपलब्ध कराना शुरू किया। हिंदी समाचार चैनल और ब्लॉग लोकप्रिय हुए। |

| 2010 के दशक | इंटरनेट पर हिंदी का विस्तार | विकिपीडिया, गूगल सर्च, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हिंदी सामग्री का विस्फोटक रूप से विकास हुआ। |

| वर्तमान (2020 – 2025) | विश्व पटल पर हिंदी का वर्चस्व | हिंदी अब न केवल भारत बल्कि दक्षिण एशिया और प्रवासी भारतीयों के बीच प्रमुख संचार भाषा है। इंटरनेट और डिजिटल मीडिया में इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। |

क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है?

भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, न कि राष्ट्रभाषा। संविधान (अनुच्छेद 343) में स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार के आधिकारिक कामकाज में हिंदी (देवनागरी लिपि) और अंग्रेज़ी दोनों का प्रयोग किया जाएगा।

भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है।

स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी, इसलिए आम लोगों में इसे राष्ट्रभाषा समझने का भ्रम है। परंतु कानूनी दृष्टि से हिंदी सिर्फ़ राजभाषा है।

इस पर अक्सर भ्रम होता है, इसलिए इसे स्पष्ट रूप से समझना ज़रूरी है।

1. संविधान के अनुसार स्थिति

- भारत के संविधान (अनुच्छेद 343) में हिंदी को भारत की “राजभाषा” (Official Language) घोषित किया गया है।

- इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार के आधिकारिक कामकाज में हिंदी (देवनागरी लिपि) का प्रयोग किया जाएगा।

- इसके साथ ही अंग्रेजी को भी सहायक भाषा के रूप में अपनाया गया है।

👉 यानी हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं।

2. राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर

- राष्ट्रभाषा (National Language): वह भाषा जो पूरे देश की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्र की भाषा हो।

- राजभाषा (Official Language): वह भाषा जो सरकारी और प्रशासनिक कामकाज के लिए आधिकारिक रूप से निर्धारित की गई हो।

भारत का संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करता।

3. भ्रम क्यों है?

- स्वतंत्रता संग्राम के समय महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने हिंदी को “राष्ट्रभाषा” बनाने की वकालत की थी।

- हिंदी जनमानस की भाषा रही और स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी।

- इसी कारण आम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा समझने लगे।

4. वर्तमान स्थिति

- भारत में 22 अनुसूचित भाषाएँ हैं (आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध)।

- इनमें हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है (लगभग 44% लोग हिंदी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं)।

- लेकिन कानूनी रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, केवल राजभाषा है।

हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि राजभाषा है।

हालाँकि हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और सांस्कृतिक व सामाजिक दृष्टि से इसे अक्सर “राष्ट्रभाषा” कहा जाता है, लेकिन संवैधानिक रूप से भारत की कोई भी “राष्ट्रभाषा” नहीं है।

राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा: अंतर

| आधार | राजभाषा | राष्ट्रभाषा |

|---|---|---|

| परिभाषा | प्रशासनिक और सरकारी कार्यों की भाषा | पूरे राष्ट्र की पहचान और सांस्कृतिक प्रतीक भाषा |

| संविधान में स्थिति | हिंदी (देवनागरी लिपि) भारत की राजभाषा है (अनुच्छेद 343) | भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया |

| प्रयोग का क्षेत्र | केंद्र सरकार, सरकारी कागज़ात, प्रशासनिक कामकाज | राष्ट्र की एकता और सांस्कृतिक पहचान |

| भारत में उदाहरण | हिंदी (राजभाषा) | भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं |

हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा और सांस्कृतिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा जैसी ही है, लेकिन संविधान के अनुसार भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी केवल राजभाषा है।

निष्कर्ष

अवहट्ट और विद्यापति से लेकर डिजिटल युग तक हिंदी का सफर बेहद लंबा और गौरवपूर्ण रहा है।

- स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी ने जनजागरण का कार्य किया।

- स्वतंत्र भारत में इसे राजभाषा का दर्जा मिला।

- आज हिंदी विश्व की सबसे बड़ी आबादी द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा है।

इससे स्पष्ट है कि हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं, बल्कि भारतीय पहचान, संस्कृति और एकता का प्रतीक है। आने वाले समय में हिंदी का वर्चस्व न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में और अधिक सुदृढ़ होगा।

इन्हें भी देखें-

- हिंदी भाषा का इतिहास

- भारत की भाषाएँ: संवैधानिक मान्यता, आधिकारिक स्वरूप और विश्व परिप्रेक्ष्य में भाषाई विविधता

- विश्व की भाषाएँ : विविधता, विकास और वैश्विक प्रभाव

- अलंकार- परिभाषा, प्रकार और उदाहरण

- समास – परिभाषा, भेद और उदहारण

- काव्य : स्वरूप, इतिहास, परिभाषा, दर्शन और महत्व

- काव्य के सौन्दर्य तत्व: प्रयोजन, उल्लास और आधुनिक संदर्भों में उनकी प्रासंगिकता

- कविता : स्वरूप, विशेषताएँ, भेद, इतिहास, विधाएँ और महत्व

- काव्य और कविता : परिभाषा, उदाहरण, अंतर, समानता एवं साहित्यिक महत्व

- महाकाव्य : स्वरूप, परिभाषा, लक्षण, तत्व, विकास एवं उदाहरण

- महाकाव्य का उद्भव, विकास, परिभाषा एवं उदाहरण