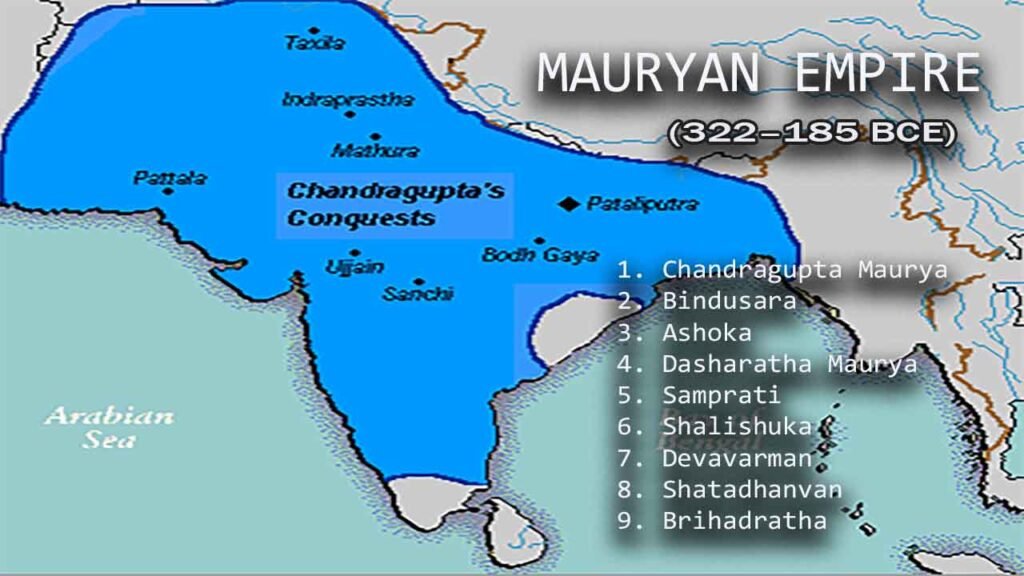

मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ई.पू. में किया, जब उन्होंने मगध राज्य और पश्चिमोत्तर मेसेडोनियन के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत में भौगोलिक रूप से व्यापक लौह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी, जिसका शासन मौर्य वंश ने 322-185 ई.पू. भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्से में इंडो-गंगेटिक प्लेन (आधुनिक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश) में मगध राज्य से उत्पन्न होने वाले साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) में अपनी राजधानी बसाई थी। यह साम्राज्य ,भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है, जो अशोक के शासन में 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था।

चन्द्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता हे | चन्द्रगुप्त मौर्य ने नन्द वंश को हरा कर मौर्य सामराज्य की स्थापना की | मौर्य साम्राज्य भारत का पहला बड़ा साम्राज्य बना | ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है | मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, जिन्होंने नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था, और तेजी से अपनी शक्ति का विस्तार किया था, जो कि मध्य भारत से लेकर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। पश्चिम की ओर इस साम्राज्य का विस्तार चाणक्य की मदद से बढ़ा था।

मौर्य साम्राज्य ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए सिकंदर महान की सेनाओं द्वारा पश्चिम की ओर वापसी के मद्देनजर स्थानीय शक्तियों के विघटन का लाभ उठाया। 316 ईसा पूर्व तक, मौर्य साम्राज्य ने सिकंदर द्वारा छोड़े गए क्षत्रपों को पराजित कर और उन्हें जीतकर उत्तर पश्चिमी भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त ने तब सिकंदर की सेना के मेसीडोनियन जनरल सेल्यूकस प्रथम के नेतृत्व में आक्रमण को हराया । और सिंधु नदी के पश्चिम में अतिरिक्त क्षेत्र प्राप्त किया।

मौर्य साम्राज्य अपने समय में, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था।अपने सबसे स्वर्णिम काल में, यह साम्राज्य हिमालय की प्राकृतिक सीमाओं के साथ-साथ असम में पूर्व में, पश्चिम में बलूचिस्तान (दक्षिण-पश्चिम पाकिस्तान और दक्षिण-पूर्व ईरान) और अफगानिस्तान के हिंदू कुश तक फैला हुआ था।

सम्राट चंद्रगुप्त और बिन्दुसार द्वारा साम्राज्य का भारत के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में विस्तार किया गया था, लेकिन इसने कलिंग (आधुनिक ओडिशा) के पास गैर-संगठित आदिवासी और वन क्षेत्रों के एक छोटे से हिस्से को बाहर कर दिया, जब तक कि यह अशोक द्वारा जीत नहीं लिया गया था। अशोक के शासन के समाप्त होने के लगभग 50 वर्षों के बाद इसमें गिरावट आई और यह 185 ईसा पूर्व में मगध में शुंग वंश की नींव के साथ भंग हो गया।

मगध साम्राज्य पर विजय और मौर्य साम्राज्य की स्थापना

नंद साम्राज्य चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान प्राचीन भारत में मगध के क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था, और 345-321 ईसा पूर्व तक चला। अपने सबसे स्वर्णिम काल में, पूर्व में बंगाल से विस्तारित नंद राजवंश द्वारा शासित साम्राज्य, पश्चिम में पंजाब क्षेत्र तक, और विंध्य रेंज के रूप में दक्षिण तक फैला हुआ था । इस राजवंश के शासकों के पास अपार धन था ।

चाणक्य ने युवा चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी सेना को मगध का सिंहासन संभालने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने खुफिया तंत्र का उपयोग करते हुए, चंद्रगुप्त ने मगध और अन्य प्रांतों के कई युवाओं को इकट्ठा किया, जो राजा धनानंद के भ्रष्ट और दमनकारी शासन से परेशान थे, साथ ही साथ उनकी सेना के लिए लड़ाई की लंबी श्रृंखला लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन भी थे। इन लोगों में तक्षशिला के पूर्व जनरल, चाणक्य के निपुण छात्र, काकेई के राजा पोरस के प्रतिनिधि, उनके बेटे मलयकेतु और छोटे राज्यों के शासक शामिल थे।

चन्द्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने की रणनीति तैयार की। चन्द्रगुप्त मौर्य की सेनाओं को युद्ध में शामिल करने एवम मगध पर अपना अधिकार करने के लिए मगध की सेनाओं के साथ एक लड़ाई की घोषणा की गई और मगध सेना को शहर से दूर युद्ध के मैदान में ले जाया गया। इस बीच, चन्द्रगुप्त मौर्य के जनरल और जासूसों ने नंद के भ्रष्ट जनरल को रिश्वत दी और राज्य में गृहयुद्ध का माहौल बनाया, जिसकी परिणति सिंहासन के उत्तराधिकारी की मृत्यु के रूप में हुई।

राज्य में नागरिक अशांति होने पर, नंद ने इस्तीफा दे दिया और उसे निर्वासित कर दिया गया। चाणक्य ने प्रधान मंत्री, अमात्य राक्षस से संपर्क किया, और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी निष्ठा मगध से है, नंद राजवंश से नहीं, और यह कि उन्हें पद पर बने रहना चाहिए। चाणक्य ने दोहराया कि प्रतिरोध का चयन एक युद्ध शुरू करेगा जो मगध को बुरी तरह प्रभावित करेगा और शहर को नष्ट कर देगा।

अमात्य राक्षस ने चाणक्य के तर्क को स्वीकार कर लिया, और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य को 21 वर्ष की आयु में, मगध के नए राजा के रूप में वैध रूप से स्थापित किया गया। अमात्य राक्षस चंद्रगुप्त के मुख्य सलाहकार बन गए, और चाणक्य ने एक बड़े राजनेता का पद ग्रहण किया।

मगध में सत्ता में आने के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य ने शेष मकदूनियाई क्षत्रपों को हराया, और नए मौर्य साम्राज्य के अपने शासनकाल को समेकित किया। उन्होंने मध्य और पश्चिमी भारत में अपनी शक्ति का तेजी से पश्चिम की ओर विस्तार किया, सिकंदर महान की यूनानी सेनाओं द्वारा पश्चिम की ओर वापसी के मद्देनजर स्थानीय शक्तियों के विघटन का लाभ उठाया।

320 ईसा पूर्व तक, साम्राज्य ने उत्तर पश्चिमी भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत को एक राज्य में एकजुट करने वाला पहला सम्राट बन गया , जो अपने समय में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा साम्राज्य रहा।

मौर्य साम्राज्य का विस्तार

चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मगध का सिंहासन चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिरी नंद राजा धनानंद से छीना था। वह फिर उत्तरी भारत को जीतने के लिए चले गए जो मगध सीमाओं से परे था। चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी क्षेत्र से सिकंदर के उत्तराधिकारियों को बाहर निकाल दिया गया था और वह पूर्वी इराक और अफगानिस्तान की ओर अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मजबूत और कुशल केंद्र सरकार की नींव रखी। उनके बेहद सक्षम मुख्यमंत्री चाणक्य ने अपने खुफिया तंत्र की मदद से इसे हासिल करने में अहम भूमिका निभाई।

मौर्य साम्राज्य के विस्तार को चन्द्रगुप्त के बेटे बिन्दुसार ने और आगे बढाया और 298-272 ईसा पूर्व से शासन किया। मध्य भारत पर विजय प्राप्त करके बिन्दुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। चंद्रगुप्त के विपरीत, जो जैन धर्म के एक उत्साही आस्तिक थे, बिन्दुसार अजिविका संप्रदाय के अनुयायी थे। उनके गुरु एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी। उन्हें ब्राह्मण मठों को कई अनुदान प्रदान करने के साथ मान्यता प्राप्त है, जिन्हें ब्राह्मण-भट्टो के नाम से भी जाना जाता है।

305 ई.पू. में, सेल्यूकस जो की सिकन्दर का सेनापति था, उसने भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों को फिर से अपने राज्य में जोड़ने की कोशिश की। ताकि बढ़ते सेल्यूसीड साम्राज्य के लिए उन पर दावा किया जा सके। इस युद्ध को एक ऐसे अभियान के रूप में जाना जाता है जिसमें चंद्रगुप्त सिंधु घाटी और गंधार(एक बहुत धनी राज्य जिसको दशकों पहले सिकंदर ने जीत लिया था ) के क्षेत्र में सेल्यूकस के साथ लड़े थे। इस अभियान अथवा युद्धको सेल्यूसीड-मौर्य युद्ध के नाम से जाना जाता है।

सेल्यूकस , सेल्यूसीड-मौर्य युद्ध हार गया और चन्द्रगुप्त मौर्य इस युद्ध में विजयी हुए। फिर दोनों शासकों ने एक शांति संधि के साथ सामंजस्य स्थापित किया। जिसमे यूनानियों ने चंद्रगुप्त, को एक मैसेडोनियन राजकुमारी , शादी के लिए ,और साथ ही साथ कई प्रदेशों क जिसमें परोपमिसादे (आधुनिक कंबोज और गांधार), अरचोसिया (आधुनिक कंधार) और गेड्रोसिया (आधुनिक बलूचिस्तान) के क्षेत्रों की पेशकश की। बदले में, चंद्रगुप्त ने 500 युद्ध हाथियों को भेजा, एक सैन्य संपत्ति जो 301 ईसा पूर्व में इपस की लड़ाई में पश्चिमी हेलेनिस्टिक राजाओं के खिलाफ सेल्यूकस की जीत में निर्णायक भूमिका निभाती है ।

इस संधि के अलावा, सेल्यूकस ने दो ग्रीक राजदूतों, मेगस्थनीज और बाद में, डीमाकोस को, पाटलिपुत्र के मौर्यन दरबार में भेज दिया। बाद में, टॉलेमी मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फ़स ने डायोनिसियस नामक एक राजदूत को मौर्य दरबार में भेजा। इस प्रकार, हेलेनिस्टिक दुनिया और मौर्य साम्राज्य के बीच निरंतर संबंध रहे। मेगस्थनीज ने इंडिका नाम की एक पुस्तक भी चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए लिखी। जिस पुस्तक में चन्द्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी विस्तृत वर्णन किया गया है। इस पुस्तक से मौर्य साम्राज्य की काफी जानकारी मिलती है । मौर्य साम्राज्य में निम्न शासकों ने शासन किया :

मौर्य साम्राज्य के शासक

| सम्राट | शासन (कब से) | शासन (कब तक) |

|---|---|---|

| चंद्रगुप्त मौर्य | 322 ईसा पूर्व | 298 ईसा पूर्व |

| बिन्दुसार | 298 ईसा पूर्व | 272 ईसा पूर्व |

| सम्राट अशोक | 273 ईसा पूर्व | 232 ईसा पूर्व |

| दशरथ | 232 ईसा पूर्व | 224 ईसा पूर्व |

| सम्प्रति | 224 ईसा पूर्व | 215 ईसा पूर्व |

| शालिसुक | 215 ईसा पूर्व | 202 ईसा पूर्व |

| देववर्मन | 202 ईसा पूर्व | 195 ईसा पूर्व |

| शतधन्वन मौर्य | 195 ईसा पूर्व | 187 ईसा पूर्व |

| बृहद्रथ मौर्य | 187 ईसा पूर्व | 185 ईसा पूर्व |

मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था

मौर्य साम्राज्य ने राजनीतिक स्थिरता और एकीकृत केंद्र सरकार के माध्यम से आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित किया। एक सावधानीपूर्वक आयोजित नौकरशाही प्रणाली को रोजगार देते हुए, मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और दक्षिणी एशिया के बड़े हिस्सों में सुरक्षा और राजनीतिक एकता बनाए रखने में सक्षम था। इसमें एक विशाल आर्थिक प्रणाली शामिल थी जो अपने विशाल भूस्खलन में स्थिर कृषि का समर्थन कर रही थी, साथ ही साथ सफल व्यापार और वाणिज्य को भी। इस केंद्रीकृत प्राधिकरण के माध्यम से, जिसमें एक शक्तिशाली सेना शामिल थी, साम्राज्य के शासक भारतीय उपमहाद्वीप के पहले खंडित क्षेत्रों के साथ बंधे थे।

1. मौर्य साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था

मौर्य वंश की सैन्य व्यवस्था छः समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक समिति में पाँच सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना तथा नौ सेना की व्यवस्था थी। सैनिक प्रबन्ध का सर्वोच्च अधिकारी “अन्तपाल” कहलाता था। मेगस्थनीज के अनुसार, चन्द्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 50000 अश्वारोही, 9000 हाथी तथा 800 रथों थे।

2. प्रांतीय प्रशासन

चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को सही रूप से चलाने के लिए मौर्य साम्राज्य को चार प्रांत में विभक्त कर दिया, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों को सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित किया जाता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या पाँच हो गई थी।

मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिन्दुसार के पक्ष में स्वेच्छा से उपदेश देने से पहले 324-297 ईसा पूर्व से शासन किया, जिन्होंने 272 ईसा पूर्व में अपनी मृत्यु तक 297 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इससे उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ जिसमें बिन्दुसार के बेटे, अशोक ने अपने भाई, सुसीमा को हराया और 268 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा , अंततः मौर्य वंश का सबसे बड़ा शासक बन गया।

मौर्य साम्राज्य से पहले, भारतीय उपमहाद्वीप सैकड़ों राज्यों में विखंडित था। इन पर शक्तिशाली क्षेत्रीय सरदारों द्वारा छोटी सेनाओं के साथ शासन किया जाता था जो कि आंतरिक युद्ध में संलग्न थे। मौर्य सेना ने क्षेत्रीय सरदारों, निजी सेनाओं और यहाँ तक कि डाकुओं के गिरोह को भी समाप्त कर दिया, जिन्होंने छोटे क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित किया ।

अपने समय के सबसे बड़े सैन्य बल, मौर्य सेना ने साम्राज्य के विस्तार और रक्षा का समर्थन किया। विद्वानों के अनुसार, साम्राज्य ने 600,000 पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार सेना, और 9,000 युद्ध हाथी थे , जबकि एक विशाल जासूसी प्रणाली ने आंतरिक और बाहरी दोनों सुरक्षा उद्देश्यों के लिए खुफिया जानकारी एकत्र की। हालाँकि सम्राट अशोक ने आक्रामक युद्ध और विस्तारवाद को त्याग दिया, लेकिन उन्होंने साम्राज्य को बाहरी खतरों से बचाने और पश्चिमी और दक्षिणी एशिया में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए इस स्थायी सेना को बनाए रखा।

3. शासन प्रबंध

भारत के आधुनिक राज्य बिहार में गंगा नदी के पास, पाटलिपुत्र में शाही राजधानी के साथ, मौर्य साम्राज्य को चार प्रांतों में विभाजित किया गया था। अशोक के अभिलेख, 268-232 ईसा पूर्व से अशोक के शासनकाल के दौरान बनाए गए शिलालेखों का एक संग्रह, मौर्य साम्राज्य की चार प्रांतीय राजधानियों के नाम देते हैं: पूर्व में तोसली, पश्चिम में उज्जैन, दक्षिण में सुवर्णगिरि और उत्तर में तक्षशिला। ।

संगठनात्मक संरचना शाही स्तर पर सम्राट और उनके मंत्रिपरिषद, या मंत्रिपरिषद के साथ शुरू हुई। प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख कुमारा या शाही राजकुमार थे, जिन्होंने महात्माओं की सहायता से प्रांतों को राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासित किया, जो अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय प्रधान मंत्री थे। नौकरशाही की इस परिष्कृत प्रणाली के माध्यम से, साम्राज्य ने हर स्तर पर सरकार के सभी पहलुओं को नियंत्रित किया, नगरपालिका स्वच्छता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक।

4. केंद्रीकरण और कराधान

चन्द्रगुप्त मौर्य ने भारत भर में एकल मुद्रा की स्थापना की, जिसमें ये पहिए और हाथी के प्रतीक के साथ चांदी के पंच चिह्न वाले सिक्के शामिल थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत में एक ही मुद्रा की स्थापना की, क्षेत्रीय राज्यपालों और प्रशासकों का एक नेटवर्क, और व्यापारियों, किसानों और व्यापारियों के लिए न्याय और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें लगाया गया।

मौर्य साम्राज्य के अनुशासित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से, किसानों को क्षेत्रीय राजाओं से कर और फसल संग्रह बोझ से मुक्त किया गया। इसके बजाय, उन्होंने कराधान की एक राष्ट्रीय प्रशासित प्रणाली का भुगतान किया जो सख्त लेकिन उचित था।अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के तहत संचालित प्रणाली, आर्थिक नीति, राज्य-व्यवस्था और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है।

संस्कृत में लिखित और हिंदू दर्शन का पालन करने वाले, अर्थशास्त्र में सरकार, कानून, नागरिक और आपराधिक न्यायालयों की प्रकृति, बाजार और व्यापार, कृषि, खनिज, खनन और धातु, वानिकी, और अन्य सहित आर्थिक विषय शामिल हैं। हालांकि राजस्व संग्रह में रेजिमेंटल, मौर्य साम्राज्य ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई सार्वजनिक कार्यों को वित्त पोषित किया। अपने पिता और दादा की तरह, अशोक ने हजारों सड़कों, जलमार्गों, नहरों, विश्राम गृहों, अस्पतालों और अन्य प्रकार के बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्रायोजित किया।

मौर्य शासन के तहत, राजनीतिक एकता और सैन्य सुरक्षा ने एक आम आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा दिया, कृषि उत्पादकता में वृद्धि की, और पश्चिम और दक्षिण एशिया में पहली बार व्यापक व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाया।

5. व्यापार एवं वाणिज्य

मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक एकता और आंतरिक शांति ने भारत में व्यापार के विस्तार को प्रोत्साहित किया। अशोक के शासनकाल के दौरान भारत-ग्रीक मित्रता संधि के तहत, व्यापार के मौर्य अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क ने काफी विस्तार देखा।

खैबर दर्रा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आधुनिक सीमा पर, बाहरी दुनिया के साथ व्यापार और बातचीत का एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बिंदु बन गया। पश्चिम एशिया में यूनानी राज्य और हेलेनिक राज्य व्यापारिक भागीदार बन गए। मलय प्रायद्वीप के माध्यम से दक्षिण – पूर्व एशिया व्यापार भी बढ़ा। भारत के निर्यात में रेशम, वस्त्र, मसाले और विदेशी खाद्य पदार्थ शामिल थे। बाहरी दुनिया ने मौर्य साम्राज्य के साथ विस्तारित व्यापार के माध्यम से नए वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी प्राप्त की।

मौर्य साम्राज्य का नगर प्रशासन

मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य शासन की नगरीय प्रशासन छः समिति में विभक्त था। ये 6 समितियों इस प्रकार है-

- प्रथम समिति- उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था।

- द्वितीय समिति- विदेशियों की देखरेख करता है।

- तृतीय समिति- जनगणना।

- चतुर्थ समिति- व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था।

- पंचम समिति- विक्रय की व्यवस्था, निरीक्षण।

- षष्ठ समिति- बिक्री कर व्यवस्था।

मौर्य वंश का पतन

मौर्य वंश के पतन का मुख्य कारण अशोक के बाद आये अयोग्य उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमजोर उत्तराधिकारी शासन करते रहे। अशोक के बाद कुणाल राजा बना जिसे दिव्यावदान में धर्मविवर्धन कहा गया हैं। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जलौक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। 185 ई.पू. में इस वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके इस वंश को समाप्त कर के एक नये वंश शुंग वंश की स्थापना किया।

इस सामाज्य के पतन के अन्य कारण – प्रशासन का अत्यधिक केन्द्रीय करण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएँ, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता।

इन्हें भी देखें –

- शुंग वंश Sunga Dynasty 185-75 ई.पू.

- चन्द्रगुप्त मौर्य (345-298 ई.पू.) Chandragupta Maurya

- चाणक्य | Chanakya | 375-275 ई. पू.

- सम्राट अशोक Ashoka the Great 304-232 ई.पू.

- चन्द्रगुप्त प्रथम: एक प्रशस्त शासक |320-350 ई.

- मराठा साम्राज्य MARATHA EMPIRE (1674 – 1818)

- मुग़ल साम्राज्य MUGHAL EMPIRE (1526-1857)

- बंगाल सल्तनत (1352 – 1576)

- भारत पाकिस्तान युद्ध | 1947,1965,1971,1999

- वास्कोडिगामा (1469ई.-1524ई.)