भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र की स्थिरता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, जो दशकों से दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण संवाद और नियंत्रण रेखा (LoC) की मर्यादा बनाए रखने का आधार रहा है। इस कदम के साथ ही पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है, भारत के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियाँ स्थगित कर दी हैं, और भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

यह निर्णय भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने, राजनयिक संबंधों में कटौती, और वीज़ा नीति में परिवर्तन के बाद आया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कई कड़े कदम उठाए थे, जिसका प्रतिकार पाकिस्तान द्वारा किया गया है। इस लेख में शिमला समझौते का इतिहास, दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव की पृष्ठभूमि, सुरक्षा और कूटनीतिक प्रभावों का विश्लेषण, और भविष्य की संभावित दिशाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह लेख उन पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो भारत-पाकिस्तान संबंधों की जटिलता, दक्षिण एशिया की भू-राजनीति, और क्षेत्रीय शांति पर इन निर्णयों के दूरगामी प्रभाव को गहराई से समझना चाहते हैं।

क्या है शिमला समझौता?

भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों का इतिहास संघर्ष, युद्ध, वार्ता और समझौतों से भरा रहा है। 1947 में विभाजन के बाद से दोनों देशों के बीच कई युद्ध हो चुके हैं और इन्हीं के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौते भी हुए जिनमें से एक प्रमुख है शिमला समझौता (Simla Agreement) 1972। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने की एक गंभीर और दूरगामी पहल थी।

हालांकि, अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप पाकिस्तान ने इस ऐतिहासिक समझौते को रद्द करने की धमकी दी। इसने न सिर्फ दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया है, बल्कि दक्षिण एशिया में स्थिरता के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

शिमला समझौता | कब, कहां और किसके बीच?

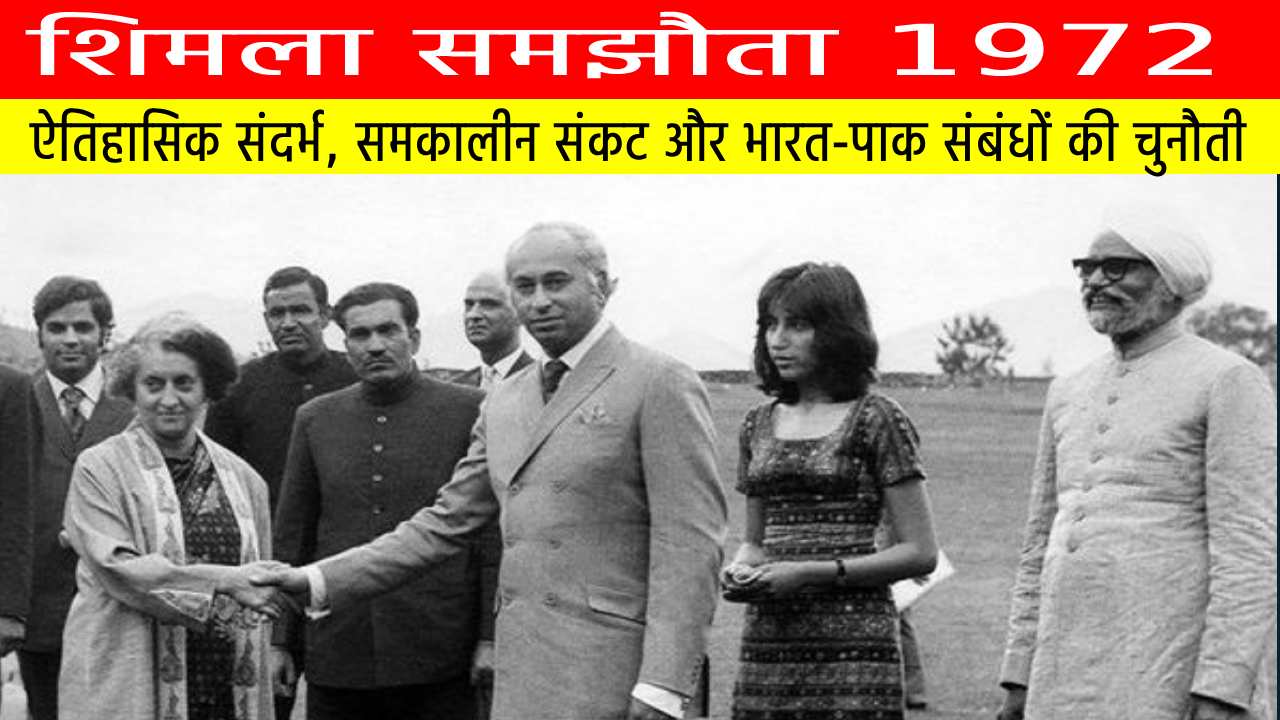

शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी शिमला में संपन्न हुआ। यह ऐतिहासिक समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, जबकि पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौते से पहले, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) की स्वतंत्रता को स्वीकार करना पड़ा और उसके 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारत के समक्ष आत्मसमर्पण किया। यह युद्ध भारत की निर्णायक जीत और पाकिस्तान की बड़ी पराजय के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ। इस युद्ध के बाद उपजे हालात को राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से सुलझाने के लिए यह समझौता आवश्यक था।

युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को सामान्य बनाने और भविष्य में शांति बनाए रखने हेतु यह समझौता किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो इस समझौते के लिए 28 जून 1972 को अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो के साथ शिमला पहुंचे थे। यह वही भुट्टो थे जिन्होंने युद्ध की भाषा बोलते हुए “घास की रोटी खाकर भी लड़ने” की बात कही थी, परंतु युद्ध के परिणामों ने उन्हें कूटनीतिक रास्ता अपनाने को बाध्य कर दिया।

शिमला समझौते की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत-पाक युद्ध 1971

1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में हुआ था। पाकिस्तान की सेना द्वारा बंगाली नागरिकों के नरसंहार के कारण लाखों शरणार्थी भारत आए। भारत ने मुक्ति बाहिनी का समर्थन किया और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा। इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई और लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने बंदी बना लिया। युद्ध के अंत में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया।

शिमला समझौते का उद्देश्य

1971 की पराजय के बाद पाकिस्तान ने भारत से राजनयिक वार्ता की पहल की। इसी के परिणामस्वरूप भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला (हिमाचल प्रदेश) में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

शिमला समझौते की मुख्य धाराएँ

द्विपक्षीयता का सिद्धांत

भारत और पाकिस्तान इस बात पर सहमत हुए कि वे सभी आपसी मुद्दों को केवल द्विपक्षीय वार्ता के ज़रिए सुलझाएंगे और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। इस बिंदु ने विशेष रूप से कश्मीर विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की गुंजाइश को नकारा।

नियंत्रण रेखा (LoC) की स्थापना

1971 के युद्ध के बाद की सीज़फायर लाइन को “नियंत्रण रेखा” के रूप में पुनः परिभाषित किया गया। दोनों देशों ने इस रेखा को न बदलने और इसका सम्मान करने का संकल्प लिया।

शांति बहाली के उपाय

दोनों पक्षों ने अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों को सामान्य करने, लोगों के बीच संवाद बढ़ाने, और पारस्परिक विश्वास बहाल करने के लिए प्रयास करने की प्रतिबद्धता जताई।

युद्धबंदियों की रिहाई

भारत ने अपने पास बंदी बनाए गए लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बिना किसी शर्त के रिहा किया।

कश्मीर मुद्दे पर शिमला समझौते का प्रभाव

1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें जनमत संग्रह की बात कही गई थी। परंतु 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करते समय पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया कि कश्मीर मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से ही सुलझाया जाएगा।

इससे संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्तावों की प्रासंगिकता खत्म हो गई और भारत ने इसे एक ठोस आधार बना लिया कि कश्मीर अब कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक द्विपक्षीय और संवेदनशील आंतरिक मामला है।

पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते का उल्लंघन

हालाँकि पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, परन्तु वह बार-बार इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर जैसे मुद्दे को बार-बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया है — चाहे वह संयुक्त राष्ट्र हो, इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) हो या अन्य वैश्विक संस्थाएँ। हर बार भारत ने इस प्रयास का विरोध करते हुए शिमला समझौते का हवाला दिया और पाकिस्तान की चालों को विफल किया।

इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने शांति के वादों को निभाने की जगह भारत के खिलाफ आतंकवाद, घुसपैठ और प्रचार जैसे साधनों का इस्तेमाल किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान ने शिमला समझौते को केवल एक औपचारिकता के रूप में देखा, ना कि एक गंभीर दायित्व के रूप में।

शिमला समझौते का दीर्घकालिक प्रभाव

- संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की सीमा: इस समझौते के बाद से भारत ने लगातार यह रुख अपनाया कि कश्मीर मुद्दा एक द्विपक्षीय विषय है।

- पाकिस्तान की असहमति: समय-समय पर पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दा उठाया, जिससे समझौते की आत्मा को ठेस पहुँची।

- कारगिल युद्ध (1999): यह युद्ध शिमला समझौते की भावना के प्रतिकूल था क्योंकि पाकिस्तान की ओर से LOC का उल्लंघन किया गया।

2025 का घटनाक्रम | क्यों चर्चा में आया शिमला समझौता?

पहलगाम आतंकी हमला

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसके पीछे पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकी संगठनों का हाथ बताया।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए:

- सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित किया।

- पाकिस्तान के उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया।

- सीमा पर निगरानी और सैन्य तैनाती को मजबूत किया।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

पाकिस्तान ने भारत के कदमों को एकतरफा और आक्रामक बताया तथा इसके जवाब में:

- शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी दी।

- भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने की चेतावनी दी।

- भारत के साथ व्यापारिक संबंधों पर पुनर्विचार करने की घोषणा की।

क्या शिमला समझौता आज भी प्रासंगिक है?

भारत का पक्ष

भारत मानता है कि यह समझौता आज भी प्रभावी है और इसी के तहत पाकिस्तान को किसी भी मुद्दे को द्विपक्षीय मंच पर उठाना चाहिए। भारत ने कई बार तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज किया है।

पाकिस्तान की असहमति

पाकिस्तान कई मौकों पर कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बताता रहा है और संयुक्त राष्ट्र में इसे उठाता रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह शिमला समझौते की भावना को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाया।

विश्लेषण | समझौते की रद्दीकरण की धमकी का संभावित प्रभाव

- कूटनीतिक संबंधों में दरार: शिमला समझौते को रद्द करने से द्विपक्षीय संवाद का आधार ही समाप्त हो सकता है।

- LOC पर संघर्ष: नियंत्रण रेखा पर लगातार संघर्ष की संभावना बढ़ जाएगी।

- आर्थिक संबंधों पर असर: व्यापार, यात्रा, शिक्षा और सहयोग के अवसर सीमित होंगे।

- क्षेत्रीय अस्थिरता: दक्षिण एशिया की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता को गहरा खतरा हो सकता है।

भविष्य की राह | समाधान की दिशा

संवाद का पुनः आरंभ

दोनों देशों को चाहिए कि वे फिर से ट्रैक-2 डिप्लोमेसी और जन कूटनीति (People to People Diplomacy) की ओर बढ़ें।

अंतरराष्ट्रीय दबाव

संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों को क्षेत्रीय शांति के लिए दबाव बनाना चाहिए कि दोनों देश टकराव की जगह संवाद का रास्ता अपनाएँ।

आतंकवाद पर संयुक्त रुख

दोनों देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख अपनाकर चरमपंथ की समस्या का समाधान खोजना चाहिए।

शिमला समझौता 1972 केवल एक दस्तावेज़ नहीं था, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति संधि का प्रयास था। आज जब आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता के बादल फिर से घिरे हैं, यह आवश्यक है कि दोनों देश इस ऐतिहासिक समझौते की भावना को पुनः जीवित करें, न कि उसे नष्ट करें। क्योंकि शांति की नींव केवल युद्ध के मैदानों से नहीं, संवाद और समझौते की मेज से ही रखी जा सकती है।

Polity – KnowledgeSthali

Current Affairs – KnowledgeSthali

इन्हें भी देखें –

- पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित किया | भारत-पाक रिश्तों में नई दरार

- एशियाई उच्च शिक्षा में भारत की छवि | टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025

- पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की पांच-सूत्रीय रणनीति | पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख

- सिंधु जल संधि | निलंबन की घोषणा और इसके संभावित प्रभाव

- संधि से संधि-विच्छेद तक | भारत-पाक संबंधों में निर्णायक मोड़

- Blue Ghost Mission 1 | ब्लू घोस्ट मिशन 1 | चंद्रमा पर एक नई निजी सफलता

- सरकारी ई-मार्केटप्लेस GeM का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 | पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार की नई पहल

- उत्तर का विशाल मैदान | भौगोलिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व

- INS तमाल | भारतीय नौसेना की नई शक्ति और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम

- सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम | एक परिचय

- लोकपाल | भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय का प्रतीक

- विशेषाधिकार प्रस्ताव | अर्थ,उद्देश्य और महत्व

- चंद्रयान-5 मिशन (LUPEX) | भारत की अंतरिक्ष विज्ञान में नई उड़ान