समास शब्द ‘सम्’ और ‘आस’ के संयोग से बना है, जहां ‘सम्’ का अर्थ समीप एवं ‘आस’ का अर्थ बैठाना होता है। अत: दो या दो से अधिक पदों के साथ प्रयुक्त विभक्ति चिह्नों या योजक पदों या अव्यय पदों का लोप कर नए पद की निर्माण प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास शब्द का विलोम शब्द ‘व्यास’ होता है।

सूत्र – समसनं समास, अर्थात संक्षिप्त कर देना ही समास है।

समास की परिभाषा

समास, शब्द रचना की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर भिन्न तथा स्वतंत्र अर्थ रखने वाले दो अथवा दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं।

समास के कुछ उदाहरण

- चक्र है पाणि में जिसके वह – चक्रपाणि

- माल को ढोने वाली गाड़ी – मालगाड़ी

- रेल पर चलने वाली गाड़ी – रेलगाड़ी

- हस्त से लिखित – हस्तलिखित

- देश के लिए भक्ति = देशभक्ति

- घोड़ों के लिए साल (भवन) = घुड़साल

- सभा के लिए मंडप = सभामंडप

- गुण से रहित = गुणरहित

पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते है?

समास रचना में दो शब्द अथवा दो पद होते हैं पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद का उत्तर प्रद कहा जाता है। इन दोनों पदों के समास से जो नया संक्षिप्त शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं।

जैसे: राष्ट्र (पूर्व पद) + पति (उत्तर पद) = राष्ट्रपति (समस्त पद)

समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं?

दो या दो से अधिक पदों के साथ प्रयुक्त विभक्ति चिह्नों या योजक पदों या अव्यय पदों का लोप करके बनाया गए नए पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि समास प्रक्रिया से बनने वाले पद को सामासिक पद कहते हैं।

सामासिक पद के कुछ उदाहरण

- चक्रपाणि

- मालगाड़ी

- रेलगाड़ी

- हस्तलिखित

- गुणरहित

- पापमुक्त

- आत्मनिर्भर

- सिरदर्द

- जेबकतरा

- मदमाता

समास की विशेषताएं

समास की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

- समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है।

- समास में शब्द पास-पास आकर नया शब्द बनाते हैं।

- पदों के बीच विभक्ति चिह्नों का लोप हो जाता है।

- समास से बने शब्द में कभी उत्तर पद प्रधान होता है तो कभी पूर्व पद और कभी-कभी अन्य पद। इसके अलावा कभी कभी दोनों पद प्रधान होते हैं।

समास-विग्रह किसे कहते हैं?

समास विग्रह सामासिक शब्दों को विभक्ति सहित पृथक करके उनके संबंधों को स्पष्ट करने की प्रक्रिया है। यह समास रचना से पूर्ण रूप से विपरित प्रक्रिया है।

किसी सामासिक पद को उसके सभी विभक्ति चिह्नों या योजक पदों या अव्यय पदों या परस्पर संबंध रखने वाले पदों के साथ लिखने को समास-विग्रह कहते हैं। समास-विग्रह करते समय मूल पद का ही प्रयोग करना चाहिए, न की मूल पद के किसी पर्यायवाची पद का। रेलगाड़ी एक सामासिक पद है। इस सामासिक पद का समास-विग्रह रेल पर चलने वाली गाड़ी होगा।

समास-विग्रह के कुछ उदाहरण

- हस्तलिखित = हस्त से लिखित

- वनवास = वन में वास

- रसोईघर = रसोई के लिए घर

- गोशाला = गायों के लिए शाला

- देवालय = देवता के लिए आलय

- रणभूमि = रण के लिए भूमि

समास के कितने भेद होते हैं?

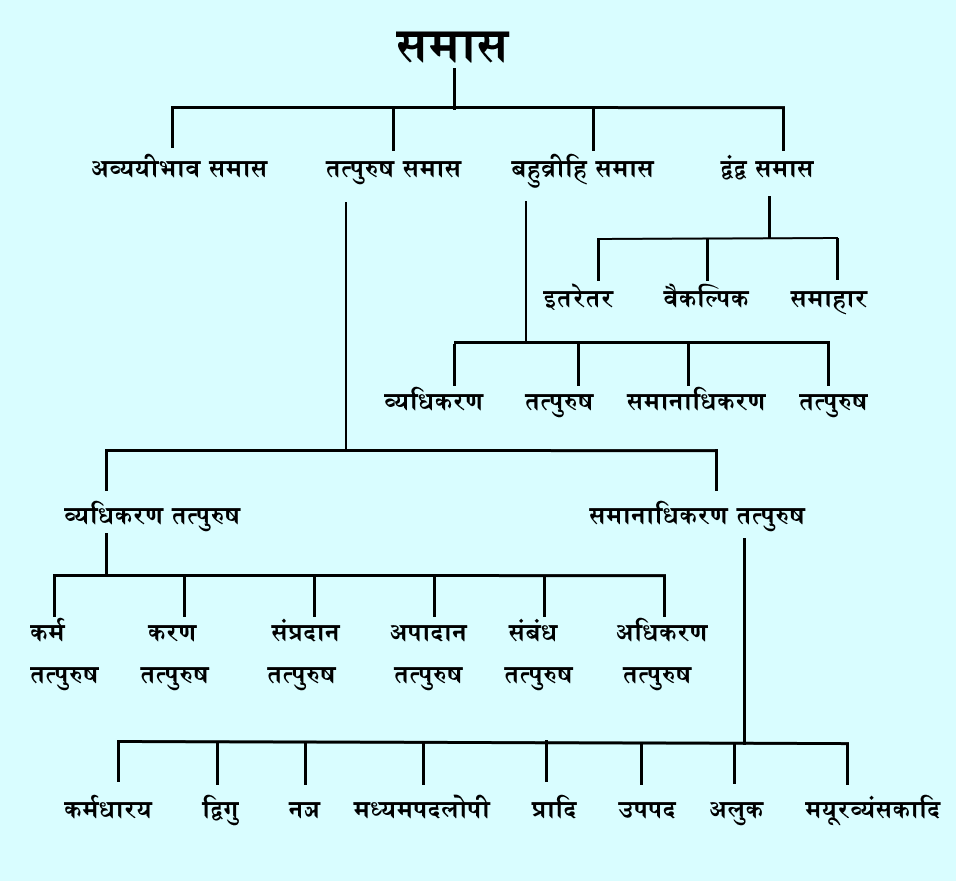

समास की प्रक्रिया में दो पदों का योग होता है। इन दोनों पदों के योग से बनने वाले सामासिक पद में किसी एक पद का अर्थ प्रमुख होता है। अर्थ की इसी प्रधानता के आधार पर समास के भेद किए गए हैं। अतः पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं।

- अव्ययीभाव समास (प्रथम पद के अर्थ की प्रधानता)

- द्वन्द्व समास (दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता)

- बहुव्रीहि समास (दोनों पदों के अर्थ की अप्रधानता)

- तत्पुरुष समास (द्वितीय पद के अर्थ की प्रधानता)

1. अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं?

अव्ययीभाव समास का मुख्य पाणिनि सूत्र

“अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्ध्यर्थाभावात्ययासं प्रति शब्द प्रादुर्भाव।पश्चाद्यथाऽऽनुपूर्व्ययौगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु ।”

जहाँ प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय हो तो उसे भी अव्ययीभाव समास ही माना जाता है। किसी सामासिक पद में संज्ञा या अव्यय पद की पुनरावृत्ति होने पर भी अव्ययीभाव समास ही माना जाता है।

अव्ययीभाव समास में समस्त पद अव्यय के भाव का बोध करवाता है, अर्थात समस्त पद को लिंग या वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होने का अर्थ है कि प्रथम पद सदैव अपरिवर्तित रहता है। अव्ययीभाव समास में अव्यय / उपसर्ग (जो अव्यय के समान होता है) सदैव संज्ञा के साथ जुड़ता है।

अव्ययीभाव समास के उदाहरण

- यथामति = मति के अनुसार

- सेवार्थ = सेवा के लिए

- ज्ञानार्थ = ज्ञान के लिए

- यथारुचि = रूचि के अनुसार

- आजन्म = जन्म (रहने) तक

- अकारण = बिना कारण के

- प्रत्यारोप = आरोप के बदले आरोप

- प्रतिसहस्त्र = सहस्त्र-सहस्त्र

- निरोग = रोग से रहित

- लापता = पते के बिना

- यथासंख्य = संख्या के अनुसार

- यथायोग्य = योग्यता के अनुसार

- आकंठ = कंठ तक

- आमरण = मरण तक

- घर-घर = घर ही घर

- रातोंरात = रात ही रात

- धड़ाधड़ = धड़ ही धड़

अव्ययीभाव समास के भेद

अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जिनमें द्वितीय पद प्रधान हो जाता है. प्रथम एवं द्वितीय पद की प्रधानता के आधार पर अव्ययीभाव समास के दो भेद होते हैं-

- अव्यय पद पूर्व अव्ययीभाव समास

- नाम पद पूर्व अव्ययीभाव समास

अव्यय पद पूर्व अव्ययीभाव समास

अव्ययीभाव समास का वह रूप जिसमें प्रथम पद अव्यय एवं द्वितीय पद संज्ञा होता है उसे अव्यय पद पूर्व अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे-

- यथामति = मति के अनुसार

- यथासंख्य = संख्या के अनुसार

- यथायोग्य = योग्यता के अनुसार

नाम पद पूर्व अव्ययीभाव समास

अव्ययीभाव समास का वह रूप जिसमें प्रथम पद संज्ञा एवं द्वितीय पद अव्यय हो उसे नाम पद पूर्व अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे-

- विवाहोपरान्त = विवाह के उपरान्त

- मृत्युपरान्त = मृत्यु के उपरान्त

- विवाहेतर = विवाह के इतर

अव्ययीभाव समास का समास-विग्रह करने का नियम

यदि कोई शब्द बे / ला / निस् / निर् / नि उपसर्ग से बना हो तो उस शब्द का समास-विग्रह करते समय मूल शब्द के साथ ‘से रहित‘ या ‘के बिना‘ जोड़ दिया जाता है। अर्थात – मूल शब्द + से रहित या के बिना। जैसे-

- बेईमान = ईमान के बिना / ईमान से रहित

- लापरवाह = परवाह के बिना / परवाह से रहित

- निश्चिंत = चिंता के बिना / चिंता से रहित

- निर्भय = भय से रहित / भय के बिना

- निडर = डर से रहित / डर के बिना

- बेशर्म = शर्म से रहित / शर्म के बिना

- निष्पाप = पाप से रहित / पाप के बिना

यदि कोई शब्द बा / स उपसर्ग से बना हो तो उस शब्द का समास-विग्रह करते समय मूल शब्द के साथ ‘के सहित’ या ‘सहित’ जोड़ दिया जाता है। अर्थात – मूल शब्द + सहित या के सहित। जैसे-

- बाइज़्ज़त = इज़्ज़त (के) सहित

- बाअदब = अदब (के) सहित

- बाकायदा = कायदे (के) सहित

- सशर्त = शर्त (के) सहित

- ससम्मान = सम्मान (के) सहित

- सफल = फल (के) सहित

यदि कोई शब्द प्रति उपसर्ग से बना हो तो उस शब्द का समास-विग्रह करते समय मूल शब्द के पहले या तो ‘हर’ जोड़ दिया जाता है या फिर मूल शब्द को दो बार लिख दिया जाता है। अर्थात – हर + मूल शब्द अथवा मूल शब्द को दो बार लिख देते हैं। जैसे-

- प्रतिदिन = हर दिन / दिन-दिन

- प्रतिवर्ष = हर वर्ष / वर्ष-वर्ष

- प्रतिपल = हर पल / पल-पल

- प्रतिशत = हर शत / शत-शत

- प्रत्येक = हर एक / एक-एक

किसी शब्द के प्रारम्भ में यदि यथा अव्यय शब्द हो तो उस शब्द का समास विग्रह करते समय मूल शब्द के साथ ‘के अनुसार’ या भर जोड़ दिया जाता है। अर्थात – मूल शब्द + के अनुसार / भर। जैसे-

- यथाशक्ति = शक्ति के अनुसार / शक्ति भर

- यथास्थान = स्थान के अनुसार

- यथाक्रम = क्रम के अनुसार

- यथावसर = अवसर के अनुसार

- यथायोग्य = योग्यता के अनुसार

यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद कोई संख्यावाची शब्द हो और द्वितीय पद या तो किसी नदी का नाम हो या द्वितीय पद मुनि शब्द हो तो उस सामासिक पद में द्विगु समास न मानकर अव्ययीभाव समास माना जाता है, लेकिन उस सामासिक पद का समास विग्रह द्विगु समास की तरह ही किया जाता है। जैसे-

- द्वीयमुन = दो यमुनाओं का समाहार

- पंचगंग = पाँच गंगाओं का समाहार

- द्विमुनि = दो मुनियों का समाहार

- त्रिमुनि = तीन मुनियों का समाहार

अव्ययीभाव समास को पहचाने का तरीका

अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान रहता है और सामासिक पद अव्यय होता है. अव्ययीभाव समास के प्रथम पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं. अतः अव्ययीभाव समास को पहचानने के लिए इन्हीं प्रथम पद अव्यय देखने के साथ-साथ अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर इत्यादि शब्दों को भी देखना चाहिए।

2. द्वन्द्व समास किसे कहते हैं?

सूत्र:- ‘दौ दो द्वन्द्वम्‘-दो-दो की जोड़ी का नाम ‘द्वन्द्व है।

‘उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्ध:’- जिस समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की प्रधानता होती है।

समास का वह रूप जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वन्द्व समास कहते हैं। जैसे: आजकल (आज और कल), अच्छा-बुरा (अच्छा या बुरा, अच्छा और बुरा), आगा-पीछा, नीचे-ऊपर, दूध-रोटी इत्यादि।

पदों के अर्थ की प्रधानता के आधार पर द्वन्द्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास का सामासिक पद और / या / अथवा आदि संयोजक शब्दों के लोप कर देने से बनता है। द्वन्द्व के सामासिक पद के दोनों शब्द प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, परन्तु यह अवश्यक नहीं है कि ये दोनों पद हमेशा ही एक दुसरे के विलोम रहे, कभी कभी ये एक दुसरे के विलोम नहीं भी रहते हैं। जैसे-

द्वन्द्व समास के उदाहरण

- कृष्णार्जुन = कृष्ण और अर्जुन ( यहाँ पर दोनों शब्द एक दुसरे के विलोम नहीं है)

- शस्त्रास्त्र = शस्त्र और अस्त्र

- शीतातप = शीत या आतप

- यशापयश = यश या अपयश

- शीतोष्ण = शीत या उष्ण

- सुरासुर = सुर या असुर

- धर्माधर्म = धर्म या अधर्म

- जलवायु = जल और वायु

- अन्न-जल = अन्न और जल

- दाल-रोटी = दाल और रोटी

- अपना-पराया = अपना या पराया

द्वन्द्व समास के भेद

द्वन्द्व समास के तीन भेद होते हैं-

- इतरेतर द्वन्द्व समास

- समाहार द्वन्द्व समास

- विकल्प द्वन्द्व समास

I. इतरेतर द्वन्द्व समास

इतरेतर शब्द ‘इतर + इतर’ के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ‘अलग-अलग’ होता है। समास का वह रूप जहाँ सामासिक पद में प्रयुक्त दोनों पद अलग-अलग अपनी प्रधानता को प्रकट करते हैं तो उस समास को इतरेतर द्वन्द्व समास कहते हैं। इतरेतर समास का समास-विग्रह करते समय सामासिक पद के दोनों शब्दों के मध्य ‘और’ संयोजक शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे-

- माता-पिता = माता और पिता

- दादी-दादा = दादी और दादा

- भाई-बहन = भाई और बहन

- देवासुर = देव और असुर

- सीताराम = सीता और राम

- शिव-पार्वती = शिव और पार्वती

- हरिहर = हरि और हर

- कुशलव = कुश और लव

II. समाहार द्वन्द्व समास

समास का वह रूप जहाँ सामासिक पद में प्रयुक्त दोनों पद अलग-अलग प्रधान हों तथा समस्त पद एक समूह का बोध करवाए तो उसे समाहार द्वन्द्व समास कहते हैं। समाहार द्वन्द्व समास का समास-विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य ‘और’ शब्द जोड़कर अन्त में ‘का समाहार’ लिख देते हैं।

एक से दस तक की संख्याओं को छोड़कर एवं दस से भाज्य संख्याओं को छोड़कर अन्य सभी संख्यावाची पदों में समाहार द्वन्द्व समास होता है। जैसे-

- पच्चीस = पाँच और बीस का समाहार

- अड़तीस = आठ और तीस का समाहार

- चौबीस = चार और बीस का समाहार

- पचासी = पाँच और अस्सी का समाहार

- एक सौ दस = एक सौ और दस का समाहार

III. विकल्प द्वन्द्व समास

जिस समास के सामासिक पद में प्रयुक्त दोनों पदों में से किसी एक पद को स्वीकार करने का विकल्प हो तो उस समास को विकल्प द्वन्द्व समास कहते हैं। विलोमार्थी शब्द युग्मों में प्रायः विकल्प द्वन्द्व समास ही होता है। विकल्प द्वन्द्व समास को एक शेष द्वन्द्व समास के नाम से भी जाना जाता है। जैसे-

- सुख-दुःख = सुख या दुःख

- जीवन-मरण = जीवन या मरण

- शीतोष्ण = शीत या उष्ण

- लाभ-हानि = लाभ या हानि

- उन्नतावनत = उन्नत या अवनत

3. बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं?

सूत्र:- प्रायेणान्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहि:

यदि किसी सामासिक पद में प्रयुक्त प्रथम एवं द्वितीय दोनों पद अपना मूल अर्थ खोकर अन्य अर्थ प्रकट करने लगे तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थात इस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। इस समास के सामासिक पद का समास-विग्रह करते समय पुर्व एवं पर पद के मध्य जो / जिसका / जिसकी / जिसके इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे-

बहुव्रीहि समास के उदाहरण

- त्रिनेत्र = तीन हैं नेत्र वह (शिव जी)

- आशुतोष = आशु (शीघ्र) हो जाता है जो तोष (संतुष्ट) – (शिव जी)

- चंद्रमौली = चंद्र है मौली पर जिसके वह (शिव जी)

- चंद्रचूड़ = चंद्र है चूड़ा पर जिसके वह (शिव जी)

- चंद्रशेखर = चंद्र है शेखर पर जिसके वह (शिव जी)

- उमेश = उमा का है ईश जो वह (शिव जी)

- शूलपाणि = शूल है पाणि में जिसके वह (शिव जी)

- तिरंगा = तीन है रंग जिसमें वह (राष्ट्रध्वज)

- शाखामृग = शाखा पर दौड़ता है जो मृग वह (बंदर)

- वक्रोदर = वक्र है उदर जिसका वह (गणेश)

- लम्बोदर = लम्बा है उदर जिसका वह (गणेश)

- दिनेश = दिन है ईश जो वह (सूर्य)

बहुव्रीहि समास के भेद

मूल व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, में बहुव्रीहि समास के चार भेद होते हैं-

- व्याधिकरण बहुव्रीहि समास

- समानाधिकरण बहुव्रीहि समास

- तुल्यभोग बहुव्रीहि समास

- व्यतिहार बहुव्रीहि समास

परन्तु हिंदी व्याकरण में बहुव्रीहि समास के इन भेदों को स्वीकार नहीं किया जाता।

बहुव्रीहि समास से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य

कुछ सामासिक पद ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक समासों के गुण होते हैं। इस स्थिति में सर्वप्रथम बहुव्रीहि समास को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि उस सामासिक पद में बहुव्रीहि समास नहीं हो तो समास के अन्य प्रकारों पर विचार करना चाहिए। जैसे-

- पीताम्बर = बहुव्रीहि समास / कर्मधारय समास

- नीलकण्ठ = बहुव्रीहि समास / कर्मधारय समास

- मनोज = बहुव्रीहि समास / उपपद तत्पुरुष समास

- सरोज = बहुव्रीहि समास / तत्पुरुष समास (उपपद तत्पुरुष समास)

- मनसिज = बहुव्रीहि समास / तत्पुरुष समास

- प्रतिकूल = बहुव्रीहि समास / अव्ययीभाव समास

- दशानन = बहुव्रीहि समास / द्विगु समास

- लीपा-पोती = बहुव्रीहि समास / द्वन्द्व समास

यदि किसी सामासिक पद का प्रयोग वाक्य में हुआ है तो वहाँ उस वाक्य के अर्थ के आधार पर उस सामासिक पद के समास का आंकलन किया जाता है। जैसे-

पीताम्बर शब्द का वाक्य में प्रयोग के आधार पर उसके समास का आंकलन किया गया है।

- पीताम्बर सूख रहे हैं। (कर्मधारय समास) [यहाँ पीताम्बर का अर्थ पीला कपडा है]

- पीताम्बर सबकी रक्षा करेंगे। (बहुव्रीहि समास) [यहाँ पीताम्बर का अर्थहै पीला वस्त्र धारण करने वाले भगवान् गणेश है]

4. तत्पुरुष समास किसे कहते हैं ?

सूत्र:– ‘उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः तत्पुरुष – समास में उत्तरपद के अर्थ की प्रधानता रहती है।

‘परलिंग तत्परुषे’– तत्पुरुष समास होने पर समस्त भाग को उत्तरपद का लिंग प्राप्त होता है।

समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में प्रथम पद संज्ञा या विशेषण होता है और लिंग-वचन का निर्धारण अंतिम या द्वितीय पद के अनुसार होता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद एवं पर पद के मध्य कारक चिन्हों का लोप होता है और जब सामासिक पद का समास-विग्रह किया जाता है, तो कर्ता कारक एवं सम्बोधन कारक को छोड़कर शेष कारकों के कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।

जैसे यदि किसी के द्वारा कहा गया कि “गंगा जल लाओ।” इस वाक्य को सुनकर, सुनने वाला ‘गंगा’ को नहीं ला सकता, बल्कि केवल ‘जल’ लेकर आएगा। अतः गंगाजल सामासिक पद में प्रथम पद ‘गंगा’ प्रधान न होकर द्वितीय पद ‘जल’ प्रधान है, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास होगा। जैसे-

तत्पुरुष समास के उदहारण

- स्वर्गप्राप्त = स्वर्ग को प्राप्त

- दिल तोड़ = दिल को तोड़ने वाला

- शरणागत = शरण को आया हुआ

- अकालपीड़ित = अकाल से पीड़ित

- तुलसीकृत = तुलसीदास द्वारा किया हुआ

- कष्टसाध्य = कष्ट से साध्य

- देशभक्ति = देश के लिए भक्ति

- घुड़साल = घोड़ों के लिए साल (भवन)

- सभामंडप = सभा के लिए मंडप

- गुणरहित = गुण से रहित

- जन्मान्ध = जन्म से अन्धा

- पापमुक्त = पाप से मुक्त

- राजसभा = राजा की सभा

- चर्मरोग = चर्म का रोग

- जलधारा = जल की धारा

- आत्मनिर्भर = स्वयं पर निर्भर

- कविराज = कवियों में राजा

- सिरदर्द = सिर में दर्द

- आपबीती = अपने पर बीती हुई

तत्पुरुष समास के भेद

मूल व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, के अनुसार तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं-

- व्याधिकरण तत्पुरुष समास

- समानाधिकरण तत्पुरुष समास

I. व्याधिकरण तत्पुरुष समास

तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें समास-विग्रह करते समय पुर्व एवं पर पद में भिन्न-भिन्न विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। मुल तत्पुरुष समास ही व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है।

व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद

व्याधिकरण समास में अलग-अलग कारक चिन्हों का लोप होता है, इसी आधार पर व्याधिकरण समास के छः भेद होते हैं। व्याधिकरण समास के सभी छ: भेद कारकों के अनुसार तय किए गए हैं, जिनमें कर्ता कारक और सम्बोधन कारक को शामिल नहीं किया गया है।

- कर्म तत्पुरुष समास

- करण तत्पुरुष समास

- सम्प्रदान तत्पुरुष समास

- अपादान तत्पुरुष समास

- सम्बंध तत्पुरुष समास

- अधिकरण तत्पुरुष समास

i. कर्म तत्पुरुष समास

जिस तत्पुरुष समास में कर्म कारक के कारक चिन्ह (को) का लोप हुआ हो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे-

- कृष्णार्पण = कृष्ण को अर्पण

- नेत्र सुखद = नेत्रों को सुखद

- वन-गमन = वन को गमन

- चिड़ीमार = चिड़ी को मारने वाला

- कठफोड़ा = काठ को फ़ोड़नेवाला

- प्राप्तोदक = उदक को प्राप्त हुआ

- हस्तगत = हस्त को गया हुआ

- जेबकतरा = जेब को कतरने वाला

- नरभक्षी = नरों का भोजन करने वाला

- गगनचुम्बी = गगन को चूमने वाला

ii. करण तत्पुरुष समास

जिस तत्पुरुष समास में करण कारक के कारक चिन्ह (से, के, द्वारा) का लोप हुआ हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे-

- पददलित = पद से दलित

- रेखांकित = रेखा के द्वारा अंकित

- शोकाकुल = शोक से आकुल

- प्रकाशयुक्त = प्रकाश से युक्त

- गुणयुक्त = गुण से युक्त

- जलावृत = जल से आवृत (घिरा हुआ)

- ईश्वर-प्रदत्त = ईश्वर से प्रदत्त

- मदमाता = मद से मत्त हुआ

- मनमाना = मन से माना हुआ

- रत्न जड़ित = रत्नों से जड़ित

iii. सम्प्रदान तत्पुरुष समास

जिस तत्पुरुष समास में सम्प्रदान कारक के कारक चिन्ह (के लिए) का लोप हुआ हो उसे सम्प्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे-

- गुरुदक्षिणा = गुरु के लिए दक्षिणा

- बलि-पशु = बलि के लिए पशु

- रसोईघर = रसोई के लिए घर

- गोशाला = गायों के लिए शाला

- देवालय = देवता के लिए आलय

- रणभूमि = रण के लिए भूमि

- धर्मशाला = धर्म के लिए शाला

- बालामृत = बालकों के लिए अमृत

- यज्ञवेदी = यज्ञ के लिए वेदी

- विद्यालय = विद्या के लिए आलय

iv. अपादान तत्पुरुष समास

जिस तत्पुरुष समास में अपादान कारक के कारक चिन्ह (से अलग होने के अर्थ में) का लोप हुआ हो उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे-

- लोकोत्तर = लोक से उत्तर

- ऋणमुक्त = ऋण से मुक्त

- दोषमुक्त = दोष से मुक्त

- जलजात = जल से जात

- देशनिकाला = देश से निकाला हुआ

- जातिभ्रष्ट = जाति से भ्रष्ट

- सेवानिवृत्त = सेवा से निवृत्त

- धर्मविमुख = धर्म से विमुख

- बन्धनमुक्त = बन्धन से मुक्त

- आशातीत = आशा से अतीत

- जलरिक्त = जल से रिक्त

v. सम्बंध तत्पुरुष समास

जिस तत्पुरुष समास में सम्बंध कारक के कारक चिन्ह (का, के, की) का लोप हुआ हो उसे सम्बंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे-

- मंत्रिपरिषद = मंत्रियों की परिषद

- देशवासी = देश का वासी

- राष्ट्रपति = राष्ट्र का पति

- सेनापति = सेना का पति

- मतदाता = मत का दाता

- नगरसेठ = नगर का सेठ

- सेनाध्यक्ष = सेना का अध्यक्ष

- फलाहार = फल का आहार

- प्रेम-सागर = प्रेम का सागर

- राजमाता = राजा की माता

vi. अधिकरण तत्पुरुष समास

जिस तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक के कारक चिन्ह (में, पर) का लोप हुआ हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे-

- वनवास = वन में वास

- जीवदया = जीवों पर दया

- ध्यान-मग्न = ध्यान में मग्न

- घुड़सवार = घोड़े पर सवार

- हरफ़नमौला = हर फ़न में मौला

- नराधम = नरों में अधम

- डिब्बाबन्द = डिब्बे में बन्द

- फलासक्त = फल में सक्त

- जल-मग्न = जल में मग्न

- घृतान्न = घी में पका अन्न

II. समानाधिकरण तत्पुरुष समास

तत्पुरुष समास का वह रूप जिसका समास-विग्रह करते समय पुर्व एवं पर पद में एक ही विभक्ति (कर्ता कारक) का प्रयोग किया जाता है उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं।

समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भेद

समानाधिकरण तत्पुरुष समास के छः भेद होते हैं।

- लुप्तपद तत्पुरुष समास

- उपपद तत्पुरुष समास

- अलुक् तत्पुरुष समास

- नञ् तत्पुरुष समास

- कर्मधारय तत्पुरुष समास

- द्विगु तत्पुरुष समास

i. लुप्तपद तत्पुरुष समास

तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें पूर्व पद और द्वितीय पद के बीच से कारक चिन्ह के साथ-साथ अन्य पदों का भी लोप हो जाए तो उसे लुप्तपद तत्पुरुष समास कहते हैं। लुप्तपद तत्पुरुष समास को मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। जैसे-

- तुलादान = तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान

- दहीबड़ा = दही में डूबा हुआ बड़ा

- बैलगाड़ी = बैल से चलने वाली गाड़ी

- पवनचक्की = पवन से चलने वाली चक्की

- मालगाड़ी = माल को ढोने वाली गाड़ी

- रेलगाड़ी = रेल पर चलने वाली गाड़ी

- वनमानुष = वन में रहने वाला मानुष

- स्वर्णहार = स्वर्ण से बना हार

- पकौड़ी = पकी हुई बड़ी

- मधुमक्खि = मधु को एकत्र करने वाली मक्खी

ii. उपपद तत्पुरुष समास

तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद भाषा में स्वतंत्र शब्द न होकर महज़ प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता हो तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं।उपपद तत्पुरुष समास का विग्रह करते समय प्रत्यय का अर्थ काम में लिया जाता है। जैसे-

- चर्मकार = चर्म का कार (कार्य) करने वाला

- स्वर्णकार = स्वर्ण का कार करने वाला

- लाभप्रद = लाभ प्रदान करने वाला

- जलद = जल देने वाला

- उत्तरदायी = उत्तर देने वाला

- दु:खदायी = दुःख देने वाला

- मर्मज्ञ = मर्म को जानने वाला

- सर्वज्ञ = सर्व को जानने वाला

- पंकज = पंक में जन्म लेने वाला

iii. अलुक् तत्पुरुष समास

जिस तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप नहीं होता उसे अलुक् तत्पुरुष समास कहते हैं। अलुक् तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। अलुक् शब्द अ + लुक् के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ‘न छिपना’ होता है।

तत्पुरुष समास की प्रक्रिया में किसी न किसी कारक चिन्ह का लोप होता है, लेकिन जब समास प्रक्रिया में कारक विभक्ति का लोप नहीं हो तो उसे अलुक् तत्पुरुष समास कहते हैं।। जैसे-

- वसुंधरा = वसु को धारण करने वाली

- मृत्युंजय = मृत्यु को जय करने वाला

- वनेचर = वन में विचरण करने वाला

- खेचर = आकाश में विचरण करने वाला

- युधिष्ठिर = युद्ध में स्थिर रहने वाला

iv. नञ् तत्पुरुष समास

जब किसी सामासिक पद में प्रथम पद के रूप में अ / अन् / अन / न / ना उपसर्ग जुड़े हुए हों और ये उपसर्ग पर पद को विलोम शब्द में भी परिवर्तित कर रहे हों तो वहाँ नञ् तत्पुरुष समास होता है. नञ् तत्पुरुष समास के सामासिक पद का विग्रह करते समय उपसर्ग को हटाकर ‘न’ जोड़ दिया जाता है। जैसे-

- अज्ञान = न ज्ञान

- अनुपयोगी = न उपयोगी

- अनहोनी = न होनी

- नास्तिक = न आस्तिक

- नालायक = न लायक

- अविवेक = न विवेक

- अनजान = न जान

v. कर्मधारय तत्पुरुष समास किसे कहते है?

जिस समास में प्रथम पद विशेषण या उपमान होता है तथा द्वितीय पद विशेष्य या उपमेय होता है, अर्थात विशेषण–विशेष्य तथा उपमान-उपमेय का सम्बन्ध रहता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं।

कर्मधारय समास में द्वितीय पद के अर्थ की प्रधानता होती है इसलिेए कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है। इस समास को स्वतंत्र कर्मधारय समास के रूप में भी माना जाता है, परन्तु यह सही नहीं है।

कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण या उपमान होता है तथा द्वितीय पद विशेष्य या उपमेय होता है। किसी सामासिक पद में शब्द आगे-पीछे होते रहते हैं परन्तु उनमें विशेषण–विशेष्य तथा उपमान-उपमेय का सम्बन्ध सदैव रहता है।

कर्मधारय समास में प्रयुक्त विशेषण, असंख्यावाचक विशेषण (गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण) होता है, जिसका योग विशेष्य के साथ होता है।

यदि किसी सामासिक पद में निम्नलिखित चार स्थितियों में से कोई स्थिति बन रही हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता हैं।

- विशेषण–विशेष्य से युक्त पद होने पर

- उपमेय-उपमान से युक्त पद होने पर

- रूपक आलंकारिक से युक्त पद होने पर

- उपसर्ग से युक्त पद होने पर

विशेषण–विशेष्य से युक्त पद होने पर

यदि किसी समस्त पद में विशेषण–विशेष्य का योग हो रहा हो, तो ऐसे सामासिक पद का समास-विग्रह करते समय विशेषण और विशेष्य के मध्य ‘है / हैं + जो’ लगा दिया जाता है। जैसे-

- अल्पसंख्यक = अल्प है जो संख्या में

- महेश्वर = महान है जो ईश्वर

- पमेश्वर = परम है जो ईश्वर

- महानवमी = महति है जो नवमी

- अधभरा = आधा है जो भरा

उपमेय-उपमान से युक्त पद होने पर

यदि किसी समस्त पद में उपमान-उपमेय का योग हो रहा हो, तो ऐसे सामासिक पद का समास-विग्रह करते समय उपमान और उपमेय के मध्य ‘के समान + है / हैं + जो’ लगा दिया जाता है। जैसे-

- कुसुमकोमल = कुसुम के समान है जो कोमल

- वज्रकठोर = वज्र के समान है जो कठोर

- हस्तकमल = कमल के समान है जो हस्त (हाथ)

- मीनाक्षी = मीन के समान है जो अक्षि

- मुखकमल = कमल के समान है जो मुख

रूपक आलंकारिक से युक्त पद होने पर

यदि किसी समस्त पद में रूपक आलंकारिक का योग हो रहा हो, तो ऐसे सामासिक पद का समास-विग्रह करते समय उपमान और उपमेय के मध्य ‘रूपी’ शब्द लगा दिया जाता है। जैसे-

- शोकसागर = सागर रूपी शोक / सागर के समान है जो शोक

- क्रोधाग्नि = अग्नि रूपी क्रोध / अग्नि के समान है जो क्रोध

- वेदसंपत्ति = वेद रूपी सम्पत्ति

- ताराघट = तारा रूपी घाट

- विद्याधन = विद्या रूपी धन

उपसर्ग से युक्त पद होने पर

यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया गया हो तो वहाँ भी कर्मधारय समास होगा। उपसर्ग का महत्व अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास में भी होता है, इसलिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है की कर्मधारय समास में उपसर्ग का प्रयोग अव्यय की तरह न होकर विशेषण की तरह होता है। जैसे-

- कुपुत्र = कुत्सित है जो पुत्र

- कुमार्ग = कुत्सित है जो मार्ग

- कदाचार = कुत्सित है जो आचार

- कदन्न = कुत्सित है जो अन्न

- कापुरुष = कुत्सित है जो पुरुष

- सुपुत्र = सुष्ठु है जो पुत्र

- सत्परामर्श = सही है जो परामर्श

कर्मधारय समास के कुछ उदहारण

- कृष्णसर्प = कृष्ण है हो सर्प

- श्वेतपत्र = श्वेत है जो पत्र

- महाराजा = महान है जो राजा

- अधमरा = जो आधा मरा हुआ है

- श्यामसुन्दर = श्याम जो सुन्दर है

- अन्धविश्वास = अन्धा विश्वास

- चरणकमल = कमल के समान चरण

- मुखारविन्द = अरविन्द के समान है जो मुख

- नृसिंह = सिंह के समान है जो नर

- घनश्याम = घन के समान है जो श्याम

- उषानगरी = उषा रूपी नगरी

- मनमंदिर = मन रूपी मंदिर

यदि विशेषण पदों का दोहरान या पुनरावृत्ति हो तो वहाँ कर्मधारय समास ही होगा। जैसे- लाल-लाल, काला-काला, सफ़ेद-सफ़ेद, नीला-नीला इत्यादि।

vi. द्विगु समास किसे कहते हैं?

द्विगु समास सूत्र – सङ्ख्यापूर्वो द्विगु:

यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद संख्यावाचक शब्द हो एवं द्वितीय पद संज्ञा शब्द हो तथा समस्त पद समूह का बोध करवाए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का समास-विग्रह करते समय दोनों पदों को लिख कर अन्त में ‘का समूह या का समाहार’ लिखते हैं।

‘द्विगु’ शब्द का समास-विग्रह- दो गायों का समूह होता है। अतः द्विगु शब्द में भी द्विगु समास है।

द्विगु समास के कुछ उदहारण निम्न हैं-

- दोराहा = दो राहों का समाहार

- त्रिभुज = तीन भुजाओं का समाहार

- त्रिरत्न = तीन रत्नों का समूह

- भुवन-त्रय = तीन भुवनों का समाहार

- पंचामृत = पाँच अमृतों का समाहार

- पंचवटी = पाँच वटों का समाहार

- शतक = सौ का समाहार

- दशक = दश का समाहार

- नवरात्र = नौ रात्रियों का समाहार

- नवरत्न = नौ रत्नों का समूह

- सतसई = सात सौ का समाहार

द्विगु समास के महत्वपूर्ण तथ्य

द्विगु समास में यदि द्वितीय पद अकारान्त रूप में हो तो समस्त पद बनाते समय स्त्रीलिंग वाचक ‘ई’ प्रत्यय समस्त पद के अन्त में जोड़ दिया जाता है। जैसे-

- पंचमूली = पाँच मूलों का समूह

- शताब्दी = शत अब्दों का समूह

- दशाब्दी = दश अब्दों का समूह

- अष्टाध्यायी = अष्ट अध्यायों का समूह

- षण्मुखी = षट् मुखों का समूह

- सहस्त्राब्दी = सहस्त्र अब्दों का समूह

द्विगु समास में यदि द्वितीय पद के रूप में फल / अनीक शब्द हो तो समस्त पद बनाते समय स्त्रीलिंग वाचक ‘आ’ प्रत्यय समस्त पद के अन्त में जोड़ दिया जाता है। जैसे-

- त्रिफला = तीन फलों का समूह

- त्र्यनीका = तीन अनीकों का समूह

कर्मधारय समास और द्विगु समास में क्या अन्तर है?

| क्र. | कर्मधारय समास | द्विगु समास |

| 1 | कर्मधारय समास में असंख्यावचक विशेषण प्रयुक्त होता है। | द्विगु समास में संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त होता है। |

| 2 | प्रथम पद संख्यावाची नहीं होता है। | द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। |

| 3 | समस्त पद समूह का बोध नहीं करवाता है। | द्विगु समास में समस्त पद समूह का बोध करवाता है। |

द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है?

| क्र. | द्विगु समास | बहुव्रीहि समास |

| 1 | द्विगु समास समास में उत्तर पद प्रधान होता है। | बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। |

| 2 | द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक शब्द होता है। | इसमें प्रथम पद संख्यावाची नहीं होता है। |

| 3 | द्विगु समास में समस्त पद समूह का बोध करवाता है। | बहुव्रीहि समास में समस्त पद समूह का बोध करवाने के बजाय अन्य अर्थ का बोध करवाता है। |

इन्हें भी देखे

- हिंदी वर्णमाला- स्वर और व्यंजन (Hindi Alphabet)

- संधि – परिभाषा एवं उसके भेद (Joining)

- भाषा एवं उसके विभिन्न रूप

- हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास

- छायावादी युग के कवि और उनकी रचनाएँ

- अलंकार- परिभाषा, भेद और 100 + उदाहरण

- समास – परिभाषा, भेद और 100 + उदहारण

- हिंदी वर्णमाला- स्वर और व्यंजन (Hindi Alphabet)