सौर मंडल एक विशाल ग्रह प्रणाली है जिसमें सूर्य और उससे गुरुत्वाकर्षण से बंधे सभी पिंड शामिल हैं। इन पिंडों में आठ ग्रह, उनके चंद्रमा, बौने ग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और अन्य छोटे खगोलीय पिंड शामिल हैं। सौर मंडल विशाल है, आकार में कम से कम 100 खगोलीय इकाई (15 ट्रिलियन किमी)। यह सूर्य के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव द्वारा एक साथ बंधा हुआ है जो ग्रहों और क्षुद्रग्रहों जैसी वस्तुओं को इसके चारों ओर कक्षा में रखता है।

सौर मंडल किसे कहते हैं?

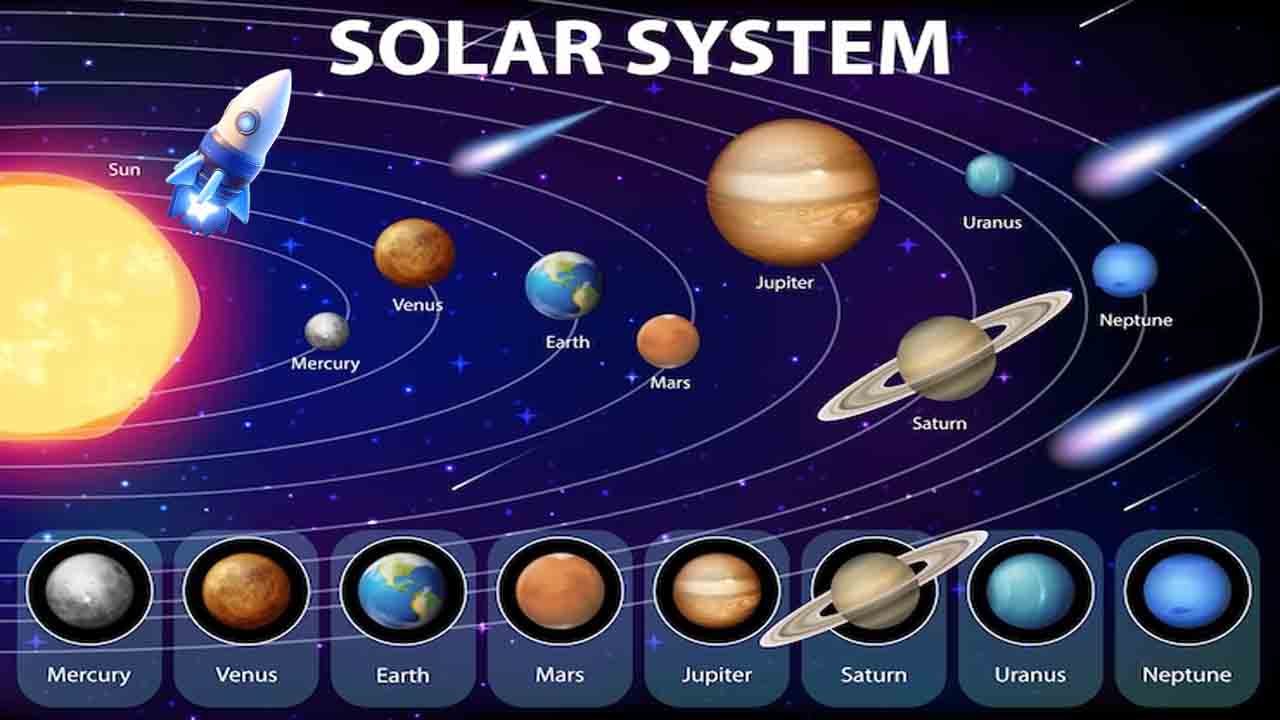

सूर्य तथा इसके चारों और चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहो, क्षुद्रग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। जिनके नाम हैं – 1) बुध, 2) शुक्र, 3) पृथ्वी, 4) मंगल, 5) बृहस्पति, 6) शनि, 7) अरुण, 8) वरुण।

सौर मंडल के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं –

- सूर्य: सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, एक तारा जो ग्रहों को प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है। यह सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99% से अधिक है।

- आंतरिक ग्रह (स्थलीय ग्रह):

- बुध: सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, बुध एक छोटा, चट्टानी संसार है जिसकी सतह पर भारी गड्ढे हैं।

- शुक्र: अपने समान आकार और संरचना के कारण अक्सर इसे पृथ्वी का “सहयोगी ग्रह” कहा जाता है, शुक्र का वातावरण घना है और सतह का तापमान सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म है।

- पृथ्वी: जीवन का समर्थन करने वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह, पृथ्वी में पारिस्थितिक तंत्र की एक विविध श्रृंखला है और इसकी विशेषता प्रचुर मात्रा में तरल पानी है।

- मंगल: अपनी लाल उपस्थिति के कारण “लाल ग्रह” के रूप में जाना जाता है, मंगल पर ध्रुवीय बर्फ की परतें हैं और इसकी सतह पर पिछले जल प्रवाह के प्रमाण हैं।

- बाहरी ग्रह:

- बृहस्पति: सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति एक गैस दानव है जिसमें रिंगों और दर्जनों चंद्रमाओं की एक प्रमुख प्रणाली है, जिसमें चार बड़े गैलिलियन चंद्रमा शामिल हैं: आयो, यूरोपा, गेनीमेड और कैलिस्टो।

- शनि: अपनी शानदार वलय प्रणाली के लिए जाना जाने वाला शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके कई चंद्रमा भी हैं, जिनमें टाइटन भी शामिल है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है।

- यूरेनस: यूरेनस एक अद्वितीय विशेषता वाला एक बर्फ का दानव है: इसकी घूर्णन की धुरी इसके कक्षीय तल के लगभग लंबवत झुकी हुई है, जिससे यह अपनी तरफ लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है।

- नेपच्यून: सूर्य से सबसे दूर ज्ञात ग्रह, नेपच्यून भी एक बर्फ का विशालकाय ग्रह है और अपने वातावरण में मीथेन की उपस्थिति के कारण अपने गहरे नीले रंग के लिए उल्लेखनीय है।

- बौने ग्रह और कुइपर बेल्ट वस्तुएँ:

- प्लूटो: कभी नौवां ग्रह माने जाने वाले प्लूटो को 2006 में अपने छोटे आकार और कुइपर बेल्ट में स्थित होने के कारण बौने ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया था।

- एरिस, हाउमिया, माकेमाके और सेरेस सौर मंडल के अन्य मुख्य बौने ग्रह हैं।

- चंद्रमा, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु: सौर मंडल में ग्रहों की परिक्रमा करने वाले कई चंद्रमा हैं, साथ ही क्षुद्रग्रह और धूमकेतु भी हैं, जो चट्टानी या बर्फीले पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सेरेस जैसे कुछ क्षुद्रग्रह इतने बड़े हैं कि उन्हें बौने ग्रहों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। धूमकेतु बर्फ, धूल और चट्टानी सामग्री से बने होते हैं और अक्सर इनकी कक्षाएँ अत्यधिक अण्डाकार होती हैं।

सौर मंडल को समझने से हमें अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस के भीतर खगोलीय पिंडों की विशालता और विविधता को समझने में मदद मिलती है।

सूर्य | Sun

सूर्य एक मध्यमा आयु का मध्यम तारा है। इसका व्यास लगभग 13.9 लाख किमी. है। सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है। सूर्य के द्रव्यमान का 70.6 प्रतिशत भाग हाइड्रोजन और 27.4 प्रतिशत भाग हीलियम से बना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है।

सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है। सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है। साथ ही, सूर्य पर किसी छल्ले की भी विद्यमानता नहीं है। सूर्य की संरचना को छः क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है-केन्द्र, विकिरण क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र, प्रकाशमण्डल, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना।

सूर्य के केन्द्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है जो नाभिकीय संलयन के अनुकूल है। सूर्य के केन्द्र का तापमान बाह्य परत (प्रकाशमण्डल) से अधिक होता है। सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है, उसे ‘प्रकाशमण्डल’ कहते हैं। इसका तापमान लगभग 5,5000 सेल्सियस है। प्रकाशमण्डल में ही सौरकलंक पाये जाते हैं।

क्रोमोस्फीयर का आरंभ प्रकाशमण्डल की उस ऊपरी परत से होता है जहाँ ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हें। क्रोमोस्फीयर में गैसों के उठते प्रवाह को ‘स्पिक्यूल’ कहा जाता है। कभी-कभी इस मण्डल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे ‘सौर ज्वाला’ की संज्ञा दी जाती है। क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच 100 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है जहाँ पर तापमान अचानक से बढ़ता है। प्रकाशमण्डल का बाहरी भाग, जो केवल सूर्यग्रहण के समय दिखाई पड़ता है, ‘किरीट’ या ‘कोरोना’ कहलाता है। सम्पूर्ण सौर तंत्र से होकर प्रवाहित होने वाली पवन को ‘सौर पवन’ कहते हैं।

फोटोस्फीयर

- यह एक गैसीय संरचना है, जिसमें 90 प्रतिशत हाइड्रोजन, 9 प्रतिशत हीलियम तथा 1 प्रतिशत भारी तत्व होते हैं।

- फोटोस्फेयर ,सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह को कहा जाता है। यहां फोटान की अधिकता पाई जाती है।

- फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली न होकर असमान है, जिसमें अनगिनत छोटे-छोटे प्रकाशित कण होते हैं, इन्हें ‘ग्रैनूल’ कहा जाता है।

- फोटोस्फीयर में ठंडे एवं काले धब्बों को ‘सौरकलंक’ या ‘सौरधब्बा’ कहते हैं तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को ‘फैकुला’ कहा जाता है।

- सौरकलंक की सर्वप्रथम खोज ‘गैलीलियो’ ने की थी।प्रकाशमण्डल में पाये जाने वाले सौरकलंक में काले केन्द्र को अम्ब्रा कहते हैं, तथा इसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र होता है, जिसे ‘पुनुम्ब्रा’ कहते हैं।

सूर्य से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य

| सूर्य की आयु | 4.6 बिलियन वर्ष |

| पृथ्वी से न्यूनतम दूरी (उपसौर) | 14.70 करोड़ किमी (3 जनवरी) |

| पृथ्वी से अधिकतम दूरी (अपसौर) | 15.21 करोड़ किमी (4 जुलाई) |

| पृथ्वी से माध्य दूरी | 14.96 करोड़ किमी |

| सूर्य का व्यास | 13,92,000 किमी |

| आयतन | पृथ्वी से 13 लाख गुना |

ग्रह (Planet) किसे कहते हैं?

ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड है, जो सूर्य से ही निकले हुए भाग है। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते है और सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करते है।

अन्तर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने वर्ष 2006 में ग्रह की नई परिभाषा दी जिसके अनुसार, ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा, जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हो; ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरूत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आस-पास अवस्थित अन्य पिंडों (उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु) को या तो खुद में समाहित कर ले या कक्षा से पूर्णतया बाहर कर दे या फिर कुछ उनमें से चंद्रमा बन जाये;

ऐसा खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रव्मान हो ताकि वह अपनी गुरूत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने लगभग गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख सकें। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना ‘घूर्णन’ या ‘परिभ्रमण’ कहलाता है जबकि उनका सूर्य के चारों तरह चक्कर लगाना ‘परिक्रमण’ कहलाता है।

ग्रहो को दो भागों में विभाजित किया गया है।

(1). आंतरिक या पार्थिव ग्रह (Terrestrial or Inner Planet)

ये संख्या में चार है। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योकि ये पृथ्वी के समान होते है।

(2). बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह (Jovean or Outer Planet)

बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह कहा जाता है।

ग्रहों का क्रम

आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम

1) बृहस्पति, 2) शनि, 3) अरुण, 4) वरुण, 5) पृथ्वी, 6) शुक्र, 7) मंगल, 8) बुध

द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम

1) बृहस्पति, 2) शनि, 3) वरुण, 4) अरुण, 5) पृथ्वी, 6) शुक्र, 7) मंगल, 8) बुध

घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम

1). पृथ्वी, 2) बुध, 3) शुक्र, 4) मंगल, 5) वरुण, 6) बृहस्पति, 7) अरुण, 8) शनि

परिक्रमण अवधि एवं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम

1) बुध, 2) शुक्र, 3) पृथ्वी, 4) मंगल, 5) बृहस्पति, 6) शनि, 7) अरुण, 8) वरुण

ग्रहों के क्रम से सम्बंधित सारणी

| आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम | 1) बृहस्पति, 2) शनि, 3) अरुण, 4) वरुण, 5) पृथ्वी, 6) शुक्र, 7) मंगल, 8) बुध |

| द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम | 1) बृहस्पति, 2) शनि, 3) वरुण, 4) अरुण, 5) पृथ्वी, 6) शुक्र, 7) मंगल, 8) बुध |

| घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम | 1). पृथ्वी, 2) बुध, 3) शुक्र, 4) मंगल, 5) वरुण, 6) बृहस्पति, 7) अरुण, 8) शनि |

| परिक्रमण अवधि एवं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम | 1) बुध, 2) शुक्र, 3) पृथ्वी, 4) मंगल, 5) बृहस्पति, 6) शनि, 7) अरुण, 8) वरुण |

| टेरेस्ट्रियल ग्रह | 1). बुध, 2). शुक्र, 3). पृथ्वी, 4). मंगल |

| जोबियन ग्रह | 1). बृहस्पति, 2). शनि, 3). अरुण, 4). वरुण |

सौरमंडल के ग्रहों के नाम और उनका विस्तृत विवरण

सौरमंडल के ग्रहों के नाम और उनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है –

| ग्रह | व्यास (किमी) | अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल | सूर्य की चारों और परिक्रमण काल | उपग्रह की संखा |

|---|---|---|---|---|

| बुध | 4,878 | 58.6 दिन | 88 दिन | 0 |

| शुक्र | 12,104 | 243 दिन | 224.7 दिन | 0 |

| पृथ्वी | 12,756-12714 | 23.9 घंटे | 365.26 दिन | 1 |

| मंगल | 6,796 | 24.6 घंटे | 687 दिन | 2 |

| बृहस्पति | 1,42,984 | 9.9 घंटे | 11.9 वर्ष | 95 |

| शनि | 1,20,536 | 10.3 घंटे | 29.5 वर्ष | 146 |

| अरुण | 51,118 | 17.2 घंटे | 84.0 वर्ष | 27 |

| वरुण | 49,100 | 16.1 घंटे | 164.8 वर्ष | 14 |

बुध | Mercury

- यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है एवं सौरमण्डल का सबसे छोटा ग्रह है।

- यह सूर्य के परिक्रमा सबसे कम समय (88 दिन) में पूरा कर लेता है।

- इसकी कक्षीय गति सौरमण्डल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। यह 48 किमी. प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। (कुछ अन्य स्रोतों में 50 किमी. प्रति सेकंड)

- यहाँ दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं, अतः बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्ष सर्वाधिक है।

- बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमण्डल का अभाव है।

शुक्र | Venus

- यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है।

- शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण ही इसे क्रमशः ‘सांझ का तारा’ तथा ‘भोर का तारा’ भी कहते हैं।

- इसे ‘पृथ्वी की बहन’ भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है।

- शुक्र के वायुमण्डल में अधिकतम कार्बन डाइआक्साइड (90-95 प्रतिशत) होने के कारण ही इस पर ‘प्रेशरकुकर’ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। इसके चारों तरफ सल्फर डाइआक्साइड के घने बादल हैं।

- ‘शुक्र एवं अरूण’ की परिक्रमण दिशा विपरीत (पूरब से पश्चिम) अर्थात दक्षिणावर्त है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की वार्मावर्त है।

- बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है।

- इसका परिक्रमण काल 225 दिनों (अन्य स्रोतों में 255 दिन) का तथा घूर्णन काल 243 दिनों का होता है अर्थात हमारे सौरमण्डल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन-रात यहां होते हैं।

पृथ्वी | Earth

- पृथ्वी सौरमण्डल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है।

- आकार की दृष्टि से यह पांचवा बड़ा ग्रह तथा पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, वहीं सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है।

- पृथ्वी अपने अक्ष पर 23½ डिग्री झुकी हुई है। धु्रवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को ‘भूआभ’ कहा जाता है।

- पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह ‘नीला’ दिखाई देता है, इसलिए इसे ‘नीला ग्रह’ भी कहते हैं।

- पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे, 56 मिनट एवं 4 सेकंड अर्थात लगभग एक दिन का होता है तथा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट एवं 46 सेकंड अर्थात लगभग एक वर्ष का होता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को ‘सौर वर्ष’ कहते हैं।

- सौरमण्डल में सक्रिय ज्वालामुखी पाये जाने वाले पांच ग्रहों में से यह भी एक है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरूण ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं।

- ‘चंद्रमा’ पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है।

मंगल | Mars

- यह ग्रह आकार की दृष्टि से सातवां बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है।

- इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं।

- मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है।

- मंगल ग्रह की मिट्टी में ‘आयन आक्साइड’ की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए मंगल को ‘लाल ग्रह’ भी कहते हैं।

- मंगल के वायुमण्डल में 95 प्रतिशत कार्बन डाइआक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन व कार्बन मोनोआक्साइड जैसे गैसों की विद्यमानता पाई जाती है।

- अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं।

- ‘फोबोस’ तथा ‘डीमोस’ मंगल के दो उपग्रह हैं तथा डीमोस सौरमण्डल का सबसे छोटा उपग्रह है।

- सौरमण्डल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ‘ओलम्पस मोन्स’ तथा सबसे ऊँचा पर्वत ‘निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही मौजूद हैं। निक्स ओलंपिया पर्वत एवरेस्ट से तीन गुना ऊँचा है।

बृहस्पति | Jupiter

- यह सौरमण्डल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में पांचवें स्थान पर है।

- यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे, 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है।

- यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, हालांकि इसके कुल 95 उपग्रहों में से ज्यादातर उपग्रह बहुत छोटे आकार के हैं।

- गैनीमीड, कैलिस्टो, लो (आयो) तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं तथा गैनीमीड इस सौरमण्डल का सबसे बड़ा उपग्रह है।

- हमारे सौरमण्डल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है।

- बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी।

- बृहस्पति का पलायन वेग सौरमण्डल का सर्वाधिक अर्थात 59.6 किमी./सेकंड है।

- इसके बड़े आकार के कारण इसे ‘तारा सदृश’ ग्रह भी कहा जाता है तथा इसे ‘मास्टर आफ गाड्स’ की भी उपमा प्रदान की गई है।

- यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियों ऊर्जा है और इसके वायुमण्डल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैसें पाई जाती हैं इसलिए बृहस्पति को ‘लघु सौर तंत्र’ भी कहते हैं।

- नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में ‘जूनों’ नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था।

शनि | Saturn

- यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में छठवें स्थान का ग्रह है।

- इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है।

- इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेमी. है जो अन्य सभी ग्रहों में सबसे कम है।

- शनि का ऊपरी वायुमण्डल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है।

- लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, जिसे ‘रिंग-क्रासिंग’ की घटना कहते हैं।

- इसके वायुमण्डल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। इस कारण इसे ‘गैसों का गोला’ भी कहते हैं।

- शनि का घूर्णन काल 10 घंटा, 40 मिनट तथा परिक्रमण काल 29 वर्ष (कुछ स्रोतों में 29 वर्ष, 5 माह) का होता है।

- शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह ‘टाइटन’ है।

- इसके 146 उपग्रह हैं, जिसमें ‘एंसेलेडस’ नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाये गए हैं।

- यह अंतिम ग्रह है, जिसे आंखों से देखा जा सकता है।

- ‘टाइटन’ शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जबकि सौरमण्डल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है।

- ‘फोबे उपग्रह’ शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है।

अरूण | Uranus

- यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में सातवें स्थान पर है।

- इस ग्रह की खोज ‘सर विलियम हर्शेल’ ने की थी।

- इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते है। इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह हैं।

- मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले-हरे रंग का दिखाई देता है।

- अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे ‘लेटा हुआ ग्रह’ भी कहते हैं।

- यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम (दक्षिणावर्त) दिशा में घूमता है, इसलिए यहां सूर्योदय पश्चिम में एवं सूर्यास्त पूरब में होता है।

- अरूण ग्रह में शनि की तरह चारों ओर वलय पाये जाते हैं।

वरूण | Neptune

- यह ग्रह आकार में चैथा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में आठवें स्थान पर है।

- इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष (कुछ स्रोतों में 164 वर्ष) लगते हैं

- जॉन काउच एडम्स, अर्बेन ली वेरियर ने इस ग्रह की परिकल्पना तैयार की। 1846 ई. में ली वेरियर के मापदंडों के आधार पर (एडम्स ने कभी अपनी परिकल्पना प्रकाशित नहीं की) जॉन गाले ने इस ग्रह की खोज की।

- यह हरे-नीले रंग का प्रतीत होता है तथा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है।

- इसके 14 ज्ञात उपग्रह हैं। ‘ट्राइटन’ इसका प्रमुख उपग्रह है। ट्राइटन पर उष्णोत्स (गीजर) के प्रमाण मिले हैं।

क्षुद्र ग्रह (Asteroids)

क्षुद्रग्रह चट्टानी वस्तुएं हैं जो सूर्य की परिक्रमा करती हैं, मुख्य रूप से क्षुद्रग्रह बेल्ट में पाई जाती हैं, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच का क्षेत्र है। इन वस्तुओं का आकार छोटे टुकड़ों से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक फैले बड़े पिंडों तक भिन्न-भिन्न होता है। यहां सौर मंडल में क्षुद्रग्रहों के बारे में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

- क्षुद्रग्रह बेल्ट: क्षुद्रग्रहों की मुख्य सांद्रता क्षुद्रग्रह बेल्ट में पाई जाती है, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य से लगभग 2.2 से 3.2 खगोलीय इकाई (एयू) का क्षेत्र है। लोकप्रिय चित्रणों के बावजूद, क्षुद्रग्रह बेल्ट क्षुद्रग्रहों से सघन रूप से भरा नहीं है; अलग-अलग वस्तुओं के बीच महत्वपूर्ण स्थान होता है।

- संरचना: क्षुद्रग्रह मुख्य रूप से चट्टान और धातु से बने होते हैं, जिनमें से कुछ में महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बनयुक्त पदार्थ होते हैं। कुछ क्षुद्रग्रहों में पानी की बर्फ और अन्य अस्थिर पदार्थ भी हो सकते हैं।

- वर्गीकरण: क्षुद्रग्रहों को उनकी संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें कार्बोनेसियस, सिलिकेट और धात्विक क्षुद्रग्रह शामिल हैं। ये वर्गीकरण स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं।

- ट्रोजन क्षुद्रग्रह: ये ऐसे क्षुद्रग्रह हैं जो एक बड़े ग्रह के साथ एक कक्षा साझा करते हैं, जो स्थिर क्षेत्रों में रहते हैं जिन्हें लैग्रेंज पॉइंट के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, बृहस्पति के पास ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के दो समूह हैं जो सूर्य के चारों ओर इसकी कक्षा में इसका नेतृत्व और अनुसरण करते हैं।

- निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रह (एनईए): कुछ क्षुद्रग्रहों की कक्षाएँ होती हैं जो उन्हें पृथ्वी की कक्षा के करीब लाती हैं, जिससे वे संभावित रूप से खतरनाक हो जाते हैं। इन्हें निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रह कहा जाता है। कुछ एनईए को संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रहों (पीएचए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी कक्षाएँ उन्हें पृथ्वी के काफी करीब लाती हैं और यदि वे इतने बड़े हैं कि प्रभाव पर महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सकते हैं।

- क्षुद्रग्रह चंद्रमा: कुछ बड़े क्षुद्रग्रहों के छोटे चंद्रमा या प्रा

- कृतिक उपग्रह होते हैं, जो उनकी परिक्रमा करते हैं। ये चंद्रमा अक्सर अन्य वस्तुओं के साथ टकराव के परिणामस्वरूप बनते हैं।

- अन्वेषण और अध्ययन: क्षुद्रग्रहों का करीब से अध्ययन करने के लिए कई अंतरिक्ष यान मिशन भेजे गए हैं। उदाहरणों में क्षुद्रग्रह इरोस के लिए नासा का NEAR शूमेकर मिशन, क्षुद्रग्रह इटोकावा और रयुगु के लिए जापान का हायाबुसा मिशन और क्षुद्रग्रह बेन्नू के लिए नासा का OSIRIS-REx मिशन शामिल हैं।

सौर मंडल के इतिहास और गठन का अध्ययन करने के साथ-साथ निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रहों से पृथ्वी पर संभावित खतरों का आकलन करने के लिए क्षुद्रग्रहों को समझना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, क्षुद्रग्रह भविष्य में संभावित संसाधन उपयोग के लिए रुचि रखते हैं, क्योंकि उनमें मूल्यवान धातुएं और पानी हो सकते हैं जिन्हें अंतरिक्ष अन्वेषण में उपयोग के लिए खनन किया जा सकता है।

पृथ्वी से संबधित महत्वपूर्ण तथ्य

| व्यास | भूमध्य रेखा पर (12,756 किमी) ध्रुवो पर (12,714 किमी) |

| औसत व्यास | 12,734 किमी |

| परिघ | भूमध्य रेखा पर (40,075 किमी) ध्रुवो पर (40,024 किमी) |

| भूमध्य रेखीय त्रिज्या | 6,377 किमी |

| कुल सतह क्षेत्र | 51,01,00,500 वर्ग किमी |

| कुल स्थल क्षेत्र (29.8%) | 14,89,50,800 वर्ग किमी |

| कुल जल क्षेत्र (70.92%) | 36,11,49,700 किमी |

| जलमंडल की माध्य गहराई | 3,554 किमी |

| सूर्य से माध्य दूरी | 14,94,07,000 किमी |

| पृथ्वी की अनुमानित आयु | 4.6 अरब वर्ष |

| सर्वाधिक ऊंचा स्थान | माउंट एवरेस्ट (समुद्र तट से 8,848 मी ऊंचा) |

| सर्वाधिक नीचा स्थान (पृथ्वी की सतह पर) | मृत सागर (इजरायल, जॉर्डन) समुद्री तल से 396 मी नीचे |

| समुद्र का सबसे गहरा भाग | मेरियाना की खाई में ‘चैलेंजर गर्त’ (प्रशांत महासागर) |

उपग्रह (Moon/Satellite)

उपग्रह वे वस्तुएं हैं जो बड़े आकाशीय पिंडों, जैसे ग्रह, चंद्रमा या तारे की परिक्रमा करती हैं। सौर मंडल के संदर्भ में, मुख्य रूप से दो प्रकार के उपग्रह हैं:

प्राकृतिक उपग्रह: उपग्रह वे वस्तुएं हैं जो ग्रहों के चारों ओर घूमती हैं और सौर मंडल का भी हिस्सा हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है।गेनीमेड (बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले) जैसे कुछ उपग्रह बुध से बड़े हैं और उनमें वायुमंडल हो सकता है।

कृत्रिम उपग्रह भी सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, ये उपग्रह मानव निर्मित हैं। ये उपग्रह पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह, चंद्रमा की तुलना में बहुत करीब से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। आर्यभट्ट भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है। भारत द्वारा कई अन्य उपग्रह प्रक्षेपित किये गये हैं। उनमें से कुछ INSAT, IRS और EDUSAT हैं।

धूमकेतु (Comets)

धूमकेतु आकाशीय पिंड हैं जो मुख्य रूप से बर्फ, धूल, चट्टान और कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। उनकी संरचना के कारण उन्हें अक्सर “गंदे स्नोबॉल” या “बर्फीले डर्टबॉल” के रूप में वर्णित किया जाता है। धूमकेतु आमतौर पर सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों में दो मुख्य जलाशयों में पाए जाते हैं: कुइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड।

धूमकेतुओं की विशेषता उनकी अत्यधिक अण्डाकार कक्षाएँ हैं, जो उन्हें सौर मंडल की बाहरी पहुंच से सूर्य के निकट तक ले जा सकती हैं। जब कोई धूमकेतु सूर्य के पास आता है, तो सौर विकिरण के कारण उसकी बर्फ वाष्पीकृत होने लगती है, जिससे एक चमकीला कोमा (गैस और धूल का बादल) बनता है और कभी-कभी एक पूंछ बन जाती है जो सौर हवा के कारण सूर्य से दूर हो जाती है।

धूमकेतु के दो मुख्य प्रकार हैं:

- छोटी अवधि के धूमकेतु: इन धूमकेतुओं की कक्षीय अवधि अपेक्षाकृत कम होती है, आमतौर पर 200 वर्ष से कम। वे कुइपर बेल्ट से उत्पन्न होते हैं, जो नेपच्यून की कक्षा से परे बर्फीले पिंडों का एक क्षेत्र है। छोटी अवधि के धूमकेतुओं के उदाहरणों में धूमकेतु हैली और धूमकेतु एन्के शामिल हैं।

- लंबी अवधि के धूमकेतु: इन धूमकेतुओं की कक्षीय अवधि 200 वर्ष से अधिक लंबी होती है, और कभी-कभी उन्हें एक कक्षा पूरी करने में हजारों या लाखों वर्ष भी लग सकते हैं। वे ऊर्ट क्लाउड से उत्पन्न होते हैं, जो सौर मंडल के चारों ओर बर्फीले पिंडों का एक काल्पनिक गोलाकार बादल है। लंबी अवधि के धूमकेतु गुज़रते तारों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे वे ऊर्ट क्लाउड से बाहर निकल जाते हैं और आंतरिक सौर मंडल में प्रवेश कर जाते हैं। लंबी अवधि के धूमकेतु का एक प्रसिद्ध उदाहरण धूमकेतु हेल-बोप है।

धूमकेतु वैज्ञानिकों के लिए बहुत रुचिकर हैं क्योंकि इनमें 4.6 अरब वर्ष पहले सौर मंडल के निर्माण के बाद बचा हुआ आदिम पदार्थ होता है। धूमकेतुओं का अध्ययन हमारे सौर मंडल को आकार देने वाली प्रारंभिक स्थितियों और प्रक्रियाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ग्रहों और चंद्रमाओं के साथ हास्य प्रभाव उनकी सतहों और वायुमंडल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

बौने ग्रह (Dwarf Planets)

बौने ग्रह आकाशीय पिंडों की एक श्रेणी हैं जो ग्रहों के साथ कुछ विशेषताओं को साझा करते हैं लेकिन उन्होंने अपने कक्षीय पथ से अन्य मलबे को साफ नहीं किया है, जो एक पूर्ण ग्रह को परिभाषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों में से एक है। “बौना ग्रह” शब्द को आधिकारिक तौर पर 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) द्वारा परिभाषित किया गया था।

बौने ग्रहों की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- गोलाकार आकार: ग्रहों की तरह, बौने ग्रह भी गोलाकार होते हैं क्योंकि उनका अपना गुरुत्वाकर्षण उन्हें लगभग गोल आकार में खींचता है।

- कक्षीय उपस्थिति: वे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन उनकी कक्षाएँ ग्रहों की कक्षाओं जैसे अन्य मलबे से स्पष्ट नहीं हैं। इसका मतलब है कि वे अपने कक्षीय पड़ोस को अन्य वस्तुओं के साथ साझा करते हैं।

- चंद्रमा (उपग्रह) नहीं: बौने ग्रह चंद्रमा (उपग्रह) नहीं हैं। वे किसी ग्रह की परिक्रमा करने के बजाय सीधे सूर्य की परिक्रमा करते हैं।

हमारे सौर मंडल में कुछ उल्लेखनीय बौने ग्रहों में शामिल हैं:

- प्लूटो: शायद सबसे प्रसिद्ध बौना ग्रह, प्लूटो को 2006 में पुनर्वर्गीकृत किए जाने तक नौवां ग्रह माना जाता था। यह कुइपर बेल्ट नामक क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करता है और इसमें कैरन सहित चंद्रमाओं (उपग्रहों) की एक जटिल प्रणाली है, जो तुलना में अपेक्षाकृत बड़ी है।

- एरिस: एरिस सबसे बड़े ज्ञात बौने ग्रहों में से एक है और कुइपर बेल्ट में स्थित है। 2005 में इसकी खोज ने प्लूटो के पुनर्वर्गीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- सेरेस: मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह बेल्ट में स्थित, सेरेस क्षुद्रग्रह बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु है और आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। यह नासा के डॉन मिशन नामक अंतरिक्ष यान द्वारा दौरा किया जाने वाला पहला बौना ग्रह भी था।

- हौमिया और माकेमाके: ये कुइपर बेल्ट में स्थित दो अन्य महत्वपूर्ण बौने ग्रह हैं।

बौने ग्रह हमारे सौर मंडल में वस्तुओं की विविधता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और इसके गठन और विकास के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। इनका अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को इन सुदूर क्षेत्रों की गतिशीलता और ग्रहों के पिंडों को आकार देने वाली प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है।

ऊर्ट क्लाउड (Oart Cloud)

ऊर्ट क्लाउड अंतरिक्ष का एक काल्पनिक क्षेत्र है जिसे सौर मंडल की सबसे बाहरी सीमा माना जाता है, जो कुइपर बेल्ट से कहीं अधिक दूर तक फैला हुआ है। इसका नाम डच खगोलशास्त्री जान ऊर्ट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार 1950 के दशक में इसके अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था।

ऊर्ट क्लाउड की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- स्थान: माना जाता है कि ऊर्ट बादल सूर्य से 100,000 खगोलीय इकाइयों (AU) की दूरी पर स्थित है। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है, जो लगभग 93 मिलियन मील (150 मिलियन किलोमीटर) है।

- संरचना: ऊर्ट बादल बर्फीले पिंडों से बना है, जिनमें धूमकेतु और बर्फीले ग्रह शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि ये वस्तुएं सौर मंडल के प्रारंभिक गठन के अवशेष हैं।

- उत्पत्ति: ऐसा माना जाता है कि ऊर्ट क्लाउड में वस्तुएं सूर्य के करीब उत्पन्न हुईं और सौर मंडल के गठन के शुरुआती चरणों के दौरान विशाल ग्रहों के साथ गुरुत्वाकर्षण संपर्क द्वारा सौर मंडल की बाहरी पहुंच में बिखर गईं।

- आकार: ऊर्ट क्लाउड को सौर मंडल के आसपास की वस्तुओं के गोलाकार या टोरस-आकार के वितरण के लिए सभी दिशाओं में विस्तारित करने का सिद्धांत दिया गया है।

- गतिशीलता: ऐसा माना जाता है कि ऊर्ट क्लाउड में वस्तुएँ बहुत अण्डाकार कक्षाओं में हैं, जिन्हें सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में हजारों से लाखों वर्ष लगते हैं। कभी-कभी, गुजरते तारों या अन्य खगोलीय पिंडों से गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ी इन वस्तुओं को परेशान कर सकती है, जिससे वे लंबी अवधि के धूमकेतु के रूप में आंतरिक सौर मंडल में भेज सकते हैं।

हालाँकि ऊर्ट क्लाउड को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा गया है, लेकिन इसके अस्तित्व को अत्यधिक अण्डाकार कक्षाओं वाले धूमकेतुओं के अवलोकन से समर्थन मिलता है जो इसकी सामान्य दिशा से उत्पन्न होते हैं। ऊर्ट क्लाउड सौर मंडल की संरचना और विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो बर्फीले पिंडों का भंडार प्रदान करता है जो कभी-कभी धूमकेतु के रूप में आंतरिक सौर मंडल में प्रवेश करते हैं, जो सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

सौर मंडल के पड़ोसी

सौर मंडल के निकट निकटतम गुरुत्वाकर्षण बाध्य प्रणाली अल्फा सेंटॉरी तारा प्रणाली है। यह तीन तारों से बना है: अल्फा सेंटॉरी ए, अल्फा सेंटॉरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटॉरी।

- अल्फा सेंटॉरी ए और बी: ये दो सूर्य जैसे तारे हैं जो एक बाइनरी स्टार सिस्टम बनाते हुए एक-दूसरे की बारीकी से परिक्रमा करते हैं। वे पृथ्वी से लगभग 4.37 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं, जो उन्हें हमारे सौर मंडल के सबसे निकटतम तारे बनाते हैं।

- प्रॉक्सिमा सेंटॉरी: प्रॉक्सिमा सेंटॉरी एक लाल बौना तारा है जो लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर अल्फा सेंटॉरी ए और बी की तुलना में पृथ्वी से थोड़ा करीब है। यह अल्फा सेंटॉरी प्रणाली का भी हिस्सा है लेकिन अपने साथियों की तुलना में बहुत हल्का और कम विशाल है।हालाँकि प्रॉक्सिमा सेंटॉरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है, तथा समग्र रूप से अल्फा सेंटॉरी प्रणाली को अक्सर सौर मंडल के निकटतम तारा प्रणाली के रूप में जाना जाता है।

ये तारे अपनी निकटता और एक्सोप्लैनेट की मेजबानी की क्षमता के कारण खगोलविदों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों के लिए विशेष रुचि रखते हैं। वास्तव में, प्रॉक्सिमा सेंटॉरी कम से कम एक पुष्ट एक्सोप्लैनेट, प्रॉक्सिमा बी की मेजबानी करता है, जो अपने रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करता है, जो इसे अलौकिक जीवन की खोज से संबंधित भविष्य के अध्ययन के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाता है।

सौर मंडल से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- ग्रह जिन्हे नंगी आंखो से देखा जा सकता है – बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति व शनि।

- ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है –बुध व शुक्र।

- ग्रह जो अन्य ग्रहो की अपेक्षा विपरीत दिशा में (पूर्व से पश्चिम) परिक्रमा करते है – शुक्र व अरुण।

- शुक्र पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह है।

- सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह-ग्रैनिमिड (बृहस्पति)।

- मंगल एवं बृहस्पति के बीच शूद्रग्रहों (Asteroids) की पट्टी मौजूद है।

- शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है तथा इसके सर्वाधिक उपग्रह है।

- पृथ्वी के आकार को ‘Geoid’ कहा जाता है।

- डॉग स्टार या साइरस पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से लगभग दो दुणा भार वाला तारा है। यह रात्री में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है।

- प्लूटो को 2006 से बौने ग्रह का दर्जा प्राप्त है।