हिंदी भाषा हमारी सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी और मूल इकाई वर्ण होती है, जो शब्दों और वाक्यों के निर्माण की नींव रखती है। हिंदी में वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मेल से बनती है, और इनकी सही समझ भाषा बोलने, लिखने और पढ़ने में दक्षता प्रदान करती है।

इस लेख में हम हिंदी वर्णमाला के सभी पहलुओं को विस्तार से जानेंगे। आप सीखेंगे कि वर्ण क्या हैं, हिंदी में स्वर और व्यंजन कितने हैं, और उनका उच्चारण और लेखन किस प्रकार किया जाता है। साथ ही स्वर और व्यंजनों के भेद, उनकी वैज्ञानिक विशेषताएँ, मुख और जीभ की स्थिति, ओष्ठों की आकृति, उच्चारण की अवधि और अनुनासिकता जैसी जानकारियाँ भी यहाँ दी गई हैं।

लेख में स्वरों और व्यंजनों को उदाहरणों के साथ समझाया गया है, ताकि विद्यार्थी इन्हें आसानी से याद रख सकें और सही उच्चारण कर सकें। यह लेख न केवल हिंदी भाषा के मूलभूत नियमों को समझने में मदद करता है, बल्कि भाषा की संरचना और ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से भी गहन जानकारी प्रदान करता है।

संक्षेप में, यह लेख छात्रों और भाषा प्रेमियों के लिए हिंदी वर्णमाला, स्वर और व्यंजन की सम्पूर्ण मार्गदर्शिका के रूप में तैयार किया गया है, जो पढ़ाई और अभ्यास दोनों में सहायक है।

भाषा और उसकी सार्थक इकाइयाँ

भाषा संस्कृत के शब्द ‘भाष्’ से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा का मुख्य उद्देश्य सोच और भावनाओं को अभिव्यक्त करना है। भाषा में विचारों को व्यवस्थित रूप से व्यक्त करने के लिए कई स्तरों पर इकाइयाँ होती हैं, जिन्हें हम सार्थकता के क्रम में समझ सकते हैं।

भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य (Sentence) है। वाक्य के भीतर छोटी इकाइयाँ होती हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है:

- वाक्य (Sentence) – किसी विचार या भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाली सबसे बड़ी इकाई।

- उपवाक्य (Clause) – वाक्य के अंश जो स्वयं में एक विचार व्यक्त करता है।

- पदबंध (Phrase) – उपवाक्य के छोटे हिस्से जो एक विचार या क्रिया को जोड़ते हैं।

- पद या शब्द (Word) – पदबंध का सबसे छोटा रूप, जो स्वतंत्र अर्थ रखता है।

- अक्षर (Syllable) – शब्द की छोटी इकाई।

- ध्वनि या वर्ण (Letter) – अक्षर का सबसे छोटा भाग, जिसे सुनकर या देखकर पहचाना जा सकता है।

उदाहरण: “राम” शब्द

- शब्द: राम

- अक्षर: रा + म (दो अक्षर)

- वर्ण: र् + आ + म् + अ (चार वर्ण)

अन्य उदाहरण

- शब्द: भारत

- अक्षर: भा + र + त (तीन अक्षर)

- वर्ण: भ + आ + र् + अ + त + अ (छह वर्ण)

- शब्द: विद्यालय

- अक्षर: वि + द्या + ल + य (चार अक्षर)

- वर्ण: व + ि + द + ् + य + ा + ल + य + अ (नौ वर्ण)

- शब्द: कविता

- अक्षर: क + वि + ता (तीन अक्षर)

- वर्ण: क् + अ + व + ि + त् +आ (छह वर्ण)

दृश्य तालिका: शब्द, अक्षर और वर्ण क्रमवार

| शब्द | अक्षर (Syllable) | वर्ण (Letter) | वर्णों की संख्या |

|---|---|---|---|

| राम | रा + म | र् + आ + म् + अ | 4 |

| भारत | भा + र + त | भ + आ + र् + अ + त + अ | 6 |

| विद्यालय | वि + द्या + ल + य | व + ि + द + ् + य + ा + ल + य + अ | 9 |

| कविता | क + वि + ता | क् + अ + व + ि + त् +आ | 6 |

वर्ण क्या है?

जब हम बोलते हैं तो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। इन ध्वनियों को लिखित रूप में दिखाने के लिए कुछ विशेष चिह्न बनाए जाते हैं, जिन्हें लिपि-चिह्न कहा जाता है। इन्हीं लिपि-चिह्नों के माध्यम से ध्वनियों को अभिव्यक्त किया जाता है और इन्हें ही वर्ण कहते हैं। सरल शब्दों में, वर्ण भाषा की ध्वनियों का लिखित रूप है। हिंदी में इन्हें ‘अक्षर’ भी कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई वर्ण है।

वर्ण की परिभाषा

वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और छोटे खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते।

अर्थात, हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई को वर्ण कहते हैं।

उदाहरण: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, क, ख आदि।

वर्णमाला (Alphabet)

हिंदी भाषा विश्व की प्राचीन, समृद्ध और वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। यह भाषा संस्कृत और प्राकृत से विकसित हुई है तथा वर्तमान में भारत की राजभाषा के रूप में स्थापित है। हिंदी भाषा का स्वरूप केवल साहित्यिक या सांस्कृतिक ही नहीं, बल्कि भाषावैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत वैज्ञानिक है।

भाषा की सबसे सूक्ष्म और लघुत्तम इकाई ध्वनि है। जब इस ध्वनि को लिखित रूप दिया जाता है, तो वह वर्ण (Letter) कहलाती है। ध्वनि और वर्ण, दोनों ही भाषा की आधारशिला हैं। वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह “वर्णमाला (Alphabet)” कहलाता है।

उदाहरण:

- जब हम बोलते हैं तो ध्वनियाँ निकलती हैं → जैसे “अ”, “ब”, “क”, “त”, “म”।

- जब इन्हें लिखते हैं तो ये वर्ण कहलाते हैं।

- जब इन वर्णों को किसी निश्चित क्रम में रखा जाता है (अ, आ, इ, ई … क, ख, ग …), तो यह वर्णमाला बनती है।

मानक हिंदी वर्णमाला

मानक हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजनों का एक सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक समूह है। इसमें वर्णों की संख्या दो आधारों पर निर्धारित की जाती है –

- उच्चारण और

- लेखन।

उच्चारण के आधार पर हिंदी में कुल 45 वर्ण होते हैं, जिनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन शामिल हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सकते हैं, जैसे – अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ।

इसके अतिरिक्त व्यंजन ऐसे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना संभव नहीं होता। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 35 है, जिनमें क, ख, ग, घ, ङ; च, छ, ज, झ, ञ; ट, ठ, ड, ढ, ण; त, थ, द, ध, न; प, फ, ब, भ, म; य, र, ल, व; श, ष, स, ह तथा ड़, ढ़ सम्मिलित हैं।

दूसरी ओर, लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण माने जाते हैं। इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन शामिल हैं। स्वर खंड में 11 मूल स्वर – अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ – के अतिरिक्त अनुस्वार (अं) और विसर्ग (अः) को भी गिना जाता है। व्यंजनों की संख्या लेखन में भी 35 ही रहती है। इसके अलावा चार संयुक्त व्यंजन – क्ष (क् + ष), त्र (त् + र), ज्ञ (ज् + ञ) और श्र (श् + र) – को भी वर्णमाला का अंग माना जाता है।

इस प्रकार, मानक हिंदी वर्णमाला उच्चारण की दृष्टि से 45 और लेखन की दृष्टि से 52 वर्णों की होती है, जो हिंदी भाषा को एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और पूर्ण रूप प्रदान करती है।

मानक हिंदी वर्णमाला का विस्तारित रूप

हिंदी वर्णमाला का स्वरूप समय के साथ और भी समृद्ध हुआ है। प्रारंभिक रूप से इसमें केवल भारतीय स्वर और व्यंजन सम्मिलित थे, किंतु भाषा के विकास और विदेशी संपर्क के कारण इसमें कुछ अतिरिक्त ध्वनियाँ भी शामिल हो गईं। यही कारण है कि मानक हिंदी वर्णमाला का एक विस्तारित रूप भी माना जाता है।

हिंदी वर्णमाला के विस्तारित रूप को देखा जाए, तो इसमें मूल 52 वर्णों के अतिरिक्त लगभग 7 विदेशी ध्वनियाँ जुड़ जाती हैं, जिससे इसकी कुल संख्या 59 तक पहुँच जाती है। हालांकि, इन विदेशी वर्णों का प्रयोग प्रायः शब्दों में ही होता है, और इन्हें हिंदी वर्णमाला के स्थायी अंग के रूप में सभी विद्वान नहीं मानते। फिर भी आधुनिक भाषाई परिप्रेक्ष्य में इन्हें हिंदी वर्णमाला का ही हिस्सा माना जाता है।

हिंदी वर्णमाला की विदेशी ध्वनियाँ

हिंदी वर्णमाला का स्वरूप समय के साथ और भी समृद्ध होता गया। प्रारंभिक अवस्था में इसमें केवल भारतीय स्वर और व्यंजन सम्मिलित थे, किंतु भाषा के विकास और विदेशी संपर्क के कारण इसमें कुछ अतिरिक्त ध्वनियाँ भी जुड़ गईं। यही कारण है कि आधुनिक काल में मानक हिंदी वर्णमाला का एक विस्तारित रूप भी माना जाता है।

सबसे पहले, अरबी-फारसी और उर्दू के प्रभाव से हिंदी ने नुक्ता युक्त व्यंजन (dotted consonants) अपनाए। इन ध्वनियों में क़, ख़, ग़, ज़, फ़, झ़ प्रमुख हैं। ये हिंदी के मूल स्वरूप का हिस्सा नहीं थीं, लेकिन मुस्लिम शासकों के आगमन और फारसी-उर्दू के संपर्क से हिंदी में प्रचलित हो गईं। उदाहरणस्वरूप – ‘क़लम’ (कलम), ‘ख़बर’ (खबर), ‘ग़म’ (गम), ‘ज़मीन’ (जमीन), ‘फ़ल’ (फल) आदि।

इसी प्रकार, अंग्रेज़ी भाषा के प्रभाव से हिंदी में ‘ऑ’ ध्वनि का भी प्रवेश हुआ। यह ध्वनि मूल स्वर वर्ग में नहीं पाई जाती थी, किंतु आधुनिक काल में इसे विशेष रूप से अपनाया गया। ‘ऑटो’, ‘ऑफिस’, ‘ऑक्सिजन’ जैसे शब्द इसके उदाहरण हैं।

इस प्रकार हिंदी की मूल वर्णमाला संस्कृत पर आधारित होते हुए भी समय के साथ विदेशी भाषाओं — विशेषकर अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी — से प्रभावित होकर समृद्ध हुई।

विदेशी ध्वनियाँ और उनका संक्षिप्त परिचय

- क़ (qa) – अरबी/फारसी से; जैसे – क़लम, क़ायदा

→ ‘क’ की अपेक्षा गले से अधिक गहराई में उच्चरित। - ख़ (kha) – अरबी/फारसी से; जैसे – ख़बर, ख़ास

→ ‘ख’ से अधिक कठोर और गले से निकली ध्वनि। - ग़ (gha) – अरबी/फारसी से; जैसे – ग़ज़ल, ग़म

→ ‘ग’ से अलग, गले की गहराई से निकलती है। - ज़ (za) – अरबी/फारसी से; जैसे – ज़मीन, ज़िंदगी

→ अंग्रेज़ी z जैसी ध्वनि, ‘ज’ और ‘झ’ से भिन्न। - फ़ (fa) – अरबी/फारसी से; जैसे – फ़ल, फ़िक्र

→ ‘फ’ से अलग, इसमें ओठों का प्रयोग कम होता है; अंग्रेज़ी f जैसी ध्वनि। - ऩ (nna / soft n) – उर्दू/फारसी से; जैसे – क़ानून, तन

→ ‘न’ का वैकल्पिक रूप, जीभ की स्थिति हल्की और दंत्य। - ऱ (ra / flapped r) – अंग्रेज़ी/आधुनिक प्रभाव से; जैसे – ड्राइवर, ट्रेनर

→ ‘र’ का ही एक रूप, अंग्रेज़ी r की तरह उच्चरित। - झ़ (zha / strong jh) – अरबी/फारसी से; जैसे – झ़री (दुर्लभ प्रयोग, किंतु मान्य)

→ ‘झ’ से भिन्न, यह ध्वनि गले से और अधिक कंपन के साथ निकलती है। - ऑ (aw / short o) – अंग्रेज़ी से; जैसे – ऑटो, ऑफिस, ऑक्सिजन

→ यह ध्वनि हिंदी के मूल स्वरों में नहीं थी, अंग्रेज़ी प्रभाव से अपनाई गई।

👉 हिंदी में परंपरागत रूप से 7 विदेशी ध्वनियाँ (क़, ख़, ग़, ज़, फ़, ऩ, ऱ) मानी जाती हैं,

लेकिन कुछ विद्वान झ़ और ऑ को भी इस सूची में शामिल करते हैं।

हिंदी वर्णमाला की विदेशी ध्वनियाँ (टेबल)

| ध्वनि | स्रोत भाषा | उदाहरण | विशेषता/टिप्पणी |

|---|---|---|---|

| क़ (qa) | अरबी/फारसी | क़लम, क़ायदा | ‘क’ की अपेक्षा गले से अधिक गहराई में उच्चरित। |

| ख़ (kha) | अरबी/फारसी | ख़बर, ख़ास | ‘ख’ से अधिक कठोर और गले से निकली ध्वनि। |

| ग़ (gha) | अरबी/फारसी | ग़ज़ल, ग़म | ‘ग’ से अलग, गले की गहराई से निकलती है। |

| ज़ (za) | अरबी/फारसी | ज़मीन, ज़िंदगी | अंग्रेज़ी z जैसी ध्वनि, ‘ज’ और ‘झ’ से भिन्न। |

| फ़ (fa) | अरबी/फारसी | फ़ल, फ़िक्र | ‘फ’ से अलग; इसमें ओठों का प्रयोग कम होता है, अंग्रेज़ी f जैसी ध्वनि। |

| ऩ (nna / soft n) | उर्दू/फारसी | क़ानून, तन | ‘न’ का वैकल्पिक रूप, जीभ की स्थिति हल्की और दंत्य। |

| ऱ (ra / flapped r) | अंग्रेज़ी/आधुनिक प्रभाव | ड्राइवर, ट्रेनर | ‘र’ का ही एक रूप, अंग्रेज़ी r की तरह उच्चरित। |

| झ़ (zha / strong jh) | अरबी/फारसी | झ़री (दुर्लभ प्रयोग) | ‘झ’ से भिन्न; गले से अधिक कंपन के साथ निकली ध्वनि। |

| ऑ (aw / short o) | अंग्रेज़ी | ऑटो, ऑफिस, ऑक्सिजन | हिंदी के मूल स्वरों में नहीं; अंग्रेज़ी प्रभाव से अपनाई गई। |

👉 निष्कर्ष:

- परंपरागत रूप से 7 विदेशी ध्वनियाँ (क़, ख़, ग़, ज़, फ़, ऩ, ऱ) ही मानी जाती हैं।

- कुछ विद्वान झ़ और ऑ को भी सम्मिलित करते हैं, जिससे कुल संख्या 9 विदेशी ध्वनियाँ हो जाती है।

हिंदी वर्णमाला : मूल वर्ण और विदेशी ध्वनियाँ

| श्रेणी | वर्णों की संख्या | वर्ण | टिप्पणी |

|---|---|---|---|

| मूल स्वर | 11 | अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ऋ | सभी स्वर सघोष और अल्पप्राण |

| मूल व्यंजन | 33 | क, ख, ग, घ, ङ च, छ, ज, झ, ञ ट, ठ, ड, ढ, ण त, थ, द, ध, न प, फ, ब, भ, म य, र, ल, व श, ष, स, ह | इन्हें मूल व्यंजन कहा जाता है |

| संयुक्त/व्युत्पन्न व्यंजन | 4 | क्ष, त्र, ज्ञ, श्र | विशेष व्यंजन समूह |

| अन्य चिह्न | 4 | अं (अनुस्वार), अः (विसर्ग), ँ (अनुनासिक), ड़/ढ़ | उच्चारण विशेषता के लिए |

| विदेशी ध्वनियाँ (परंपरागत) | 7 | क़, ख़, ग़, ज़, फ़, ऩ, ऱ | अरबी-फारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी प्रभाव से जुड़ीं |

| विदेशी ध्वनियाँ (विस्तारित रूप) | 9 | क़, ख़, ग़, ज़, फ़, ऩ, ऱ, झ़, ऑ | कुछ विद्वान झ़ और ऑ को भी मानते हैं |

योगफल

- मूल वर्ण = 52 (11 स्वर + 33 व्यंजन + 4 संयुक्त + 4 अन्य चिह्न)

- विदेशी ध्वनियाँ (परंपरागत) = 7

➡ कुल = 59 वर्ण

👉 यदि झ़ और ऑ को भी सम्मिलित करें तो:

- विदेशी ध्वनियाँ (विस्तारित रूप) = 9

➡ कुल = 61 वर्ण

इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानक हिंदी वर्णमाला का विस्तारित रूप भारतीय परंपरा और विदेशी प्रभाव का सम्मिलन है, जो हिंदी को न केवल वैज्ञानिकता प्रदान करता है बल्कि इसे एक समृद्ध और व्यापक भाषा भी बनाता है।

वर्णमाला की विशेषताएँ

हिंदी वर्णमाला अन्य भाषाओं की वर्णमालाओं की अपेक्षा अधिक संगठित और वैज्ञानिक मानी जाती है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं –

- वर्गीकरण प्रणाली – स्वर और व्यंजन को अलग-अलग रखा गया है।

- वैज्ञानिक क्रम – व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर पाँच वर्गों में विभाजित किया गया है।

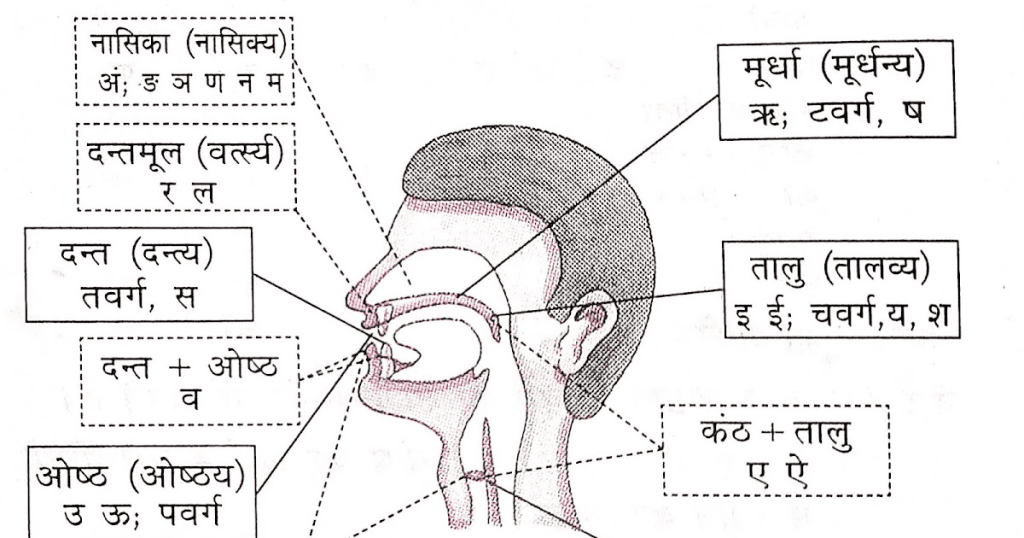

- उच्चारण की स्पष्टता – प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान (उच्चारण स्थान = मूर्धा, तालु, ओष्ठ, कण्ठ आदि) निश्चित है।

- लिप्यात्मक पूर्णता – देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिह्न निर्धारित है।

- व्यापकता – हिंदी वर्णमाला में न केवल भारतीय ध्वनियाँ बल्कि विदेशी भाषाओं (अरबी-फारसी, अंग्रेज़ी) से आई ध्वनियाँ भी सम्मिलित हैं।

मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या

हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या दो आधारों पर निर्धारित की जाती है –

(क) उच्चारण के आधार पर

- स्वर (Vowels) = 10

- व्यंजन (Consonants) = 35

👉 कुल = 45 वर्ण

(ख) लेखन के आधार पर

- स्वर (Vowels) = 13

- व्यंजन (Consonants) = 35

- संयुक्त व्यंजन (Consonants) = 4

👉 कुल = 52 वर्ण

(क) उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या

उच्चारण के आधार पर 10 स्वर Vowel और 35 व्यंजन Consonant होते हैं। कुल वर्णों की संख्या 45 होती हैं।

उच्चारण के आधार पर स्वर (10)

- स्वर

- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ (कुल संख्या = 10 स्वर)

- व्यंजन

- क, ख, ग, घ, ङ

- च, छ, ज, झ, ञ

- ट, ठ, ड, ढ, ण

- द्विगुण व्यंजन- ड़, ढ़

- त, थ, द, ध, न

- प, फ, ब, भ, म

- य, र, ल, व

- श, ष, स, ह (कुल संख्या = 35 व्यंजन)

कुल वर्णों की संख्या: 45

(ख) लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या

लेखन के आधार पर 13 स्वर (Vowel) , 35 व्यंजन (Consonant) तथा 4 संयुक्त व्यंजन (Consonant) होते हैं। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है।

- स्वर

- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, (ऋ), ए, ऐ, ओ, औ (कुल संख्या = 11 स्वर)

- अनुस्वार

- अं

- विसर्ग

- अ: (कुल संख्या = 2)

- Total: 11 मूल स्वर + 1 अनुस्वार + 1 विसर्ग = 13)

- व्यंजन

- क, ख, ग, घ, ङ

- च, छ, ज, झ, ञ

- ट, ठ, ड, ढ, ण

- द्विगुण व्यंजन- ड़, ढ़

- त, थ, द, ध, न

- प, फ, ब, भ, म

- य, र, ल, व

- श, ष, स, ह (कुल संख्या = 35

व्यंजन)

- संयुक्त व्यंजन

- क्ष, त्र, ज्ञ, श्र (कुल संख्या = 4 संयुक्त व्यंजन)

- (क्+ष=क्ष, त्+र=त्र, ज्+ ञ=ज्ञ, श्+र=श्र)

- (Total: 35 व्यंजन + 4 संयुक्त व्यंजन = 39)

- इस प्रकार से कुल वर्णों की संख्या: 13 स्वर + 39 व्यंजन = 52 वर्ण)

इनके अलावा,

विदेशों से आगत/गृहीत वर्ण (ध्वनियाँ)

हिंदी भाषा की लिपि में समय-समय पर अन्य भाषाओं से भी ध्वनियाँ अपनाई गई हैं।

- अरबी-फारसी से : क़, ख़, ग़, ज़, झ़, फ़ (नुक्ता युक्त वर्ण)

- अंग्रेज़ी से : ऑ (अर्धचंद्र बिंदु युक्त वर्ण)

👉 इनसे हिंदी की ध्वन्यात्मक क्षमता और भी विस्तृत हो गई है।

पंचमाक्षर

प्रत्येक वर्ग का पाँचवाँ व्यंजन पंचमाक्षर कहलाता है।

- क-वर्ग → ङ

- च-वर्ग → ञ

- ट-वर्ग → ण

- त-वर्ग → न

- प-वर्ग → म

👉 आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम रह गया है। इनके स्थान पर अनुस्वार (ं) का प्रयोग अधिक प्रचलित है।

हिंदी वर्णों का नाम और उनकी संख्या

हिंदी वर्णों को निम्न नामों से जाना जाता है:

- स्वर की संख्या: 11 (अ , आ , इ ,ई , उ , ऊ , ए , ऐ , ओ , औ , ऋ)

- अनुस्वार: 1 (अं)

- विसर्ग: 1 (अः)

- स्पर्शी व्यंजन: 25 (क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म)

- उष्म व्यंजन: 4 (श, ष, स, ह)

- अंतःस्थ व्यंजन: 4 (य, र, ल, व)

- सयुंक्त व्यंजन: 4 (क्ष , त्र , ज्ञ , श्र)

- द्विगुण व्यंजन: 2 (ड़, ढ़)

वर्णों का संक्षिप्त वर्गीकरण (टेबल)

| श्रेणी | वर्ण | संख्या |

|---|---|---|

| स्वर | अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ | 11 |

| अनुस्वार | अं | 1 |

| विसर्ग | अः | 1 |

| स्पर्श व्यंजन (पंचवर्गीय) | क, ख, ग, घ, ङ … प, फ, ब, भ, म | 25 |

| अंतःस्थ व्यंजन | य, र, ल, व | 4 |

| उष्म व्यंजन | श, ष, स, ह | 4 |

| द्विगुण व्यंजन | ड़, ढ़ | 2 |

| संयुक्त व्यंजन | क्ष, त्र, ज्ञ, श्र | 4 |

| विदेशी ध्वनियाँ | क़, ख़, ग़, ज़, फ़, झ़, ऑ | 7 |

हिंदी वर्णमाला की वैज्ञानिकता

हिंदी वर्णमाला को वैज्ञानिक कहने के पीछे कुछ ठोस कारण हैं –

- उच्चारण स्थानानुसार क्रम – वर्णों का क्रम उनके उच्चारण स्थान (कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ) पर आधारित है।

- सरलता – स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण सरल और सहज है।

- ध्वनि और लिपि का साम्य – हिंदी की देवनागरी लिपि में जैसी ध्वनि होती है वैसा ही लेखन होता है।

- विज्ञानसम्मत संरचना – संयुक्त व्यंजनों और नुक्ता युक्त ध्वनियों का प्रावधान भाषा को व्यावहारिक और आधुनिक बनाता है।

वर्णमाला के भाग

वर्णमाला के दो भाग होते हैं —

- स्वर Vowel :

- जिन वर्णों का उच्चारण करते समय साँस, कण्ठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है, उन्हें ‘स्वर’ कहा जाता है।

- व्यंजन Consonant :

- जिन वर्णों का उच्चारण करते समय साँस कण्ठ, तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती है, उन्हें ‘व्यंजन‘ कहा जाता है।

- प्राय: व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है।

हिंदी स्वर (Vowel) की परिभाषा

जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सकता हो उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से उठकर बिना किसी बाधा के मुंह अथवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में ग्यारह स्वर होते हैं-

अ , आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ

हिंदी वर्णमाला में ग्यारह स्वरों के अतिरिक्त अनुस्वार (अं) और विसर्ग (अ:) नामक दो ध्वनियां और भी होती हैं, जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। इन दोनों वर्णों को मानक हिंदी स्वरों में स्थान नहीं दिया गया है।

आसान से आसान भाषा में कहें तो स्वर ध्वनियाँ पूर्णतया स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है, जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के किसी भी हिस्से के साथ वायु का घर्षण नहीं होता है।

हिंदी स्वरों का वर्गीकरण

हिंदी भाषा के स्वरों (Vowels) को छः आधारों पर वर्गीकृत किया गया है –

- मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर

- ओष्ठों की आकृति के आधार पर

- मानव जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर

- तालु की स्थिति अथवा मुखाकृति के आधार पर

- जाति के आधार पर

- उच्चारण अथवा अनुनासिकता के आधार पर

1. मात्रा अथवा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण

किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण महर्षि पाणिनि ने अपनी रचना ‘अष्टाध्यायी’ में किया था। प्रत्येक स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के तीन प्रकार होते हैं, अर्थात मात्रा काल के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं –

- ह्स्व स्वर

- दीर्घ स्वर

- प्लुत स्वर

I. ह्स्व स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो उन्हें ह्स्व स्वर कहते हैं। ह्स्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगने के कारण इन स्वरों को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ह्स्व स्वरों की संख्या चार होती है। हिंदी वर्णमाला में अ, इ, उ, ऋ को ह्स्व स्वर कहते हैं।

ह्स्व स्वर को मूल स्वर और लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है।

II. दीर्घ स्वर

जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्स्व स्वरों के उच्चारण से दोगुना समय लगता है।

दीर्घ स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगने के कारण इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या सात होती है। हिंदी वर्णमाला में आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ आदि स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं।

समस्त दीर्घ स्वरों की रचना दो स्वरों के मिलने से होती है इसलिए इन्हें संयुक्त स्वरों के नाम से भी जाना जाता है।

दो स्वरों के योग के आधार पर दीर्घ स्वरों को दो भागों में बांटा जा सकता है।

समानाक्षर स्वर : दो समान स्वरों के योग से बनने वाले दीर्घ स्वरों को समानाक्षर स्वर कहते हैं। जैसे:-

- आ = अ + अ

- ई = इ + इ

- ऊ = उ + उ

सन्ध्यसर स्वर : दो असमान स्वरों के योग से बनने वाले दीर्घ स्वरों को सन्ध्यसर स्वर कहते हैं। जैसे:-

- ए = अ + इ

- ऐ = अ + ए

- ओ = अ + उ

- औ = अ + ओ

III. प्लुत स्वर

हिंदी के ग्यारह स्वरों को ह्रस्व स्वरों और दीर्घ स्वरों में गिन लेने के पश्चात प्लुत स्वर के लिए कोई भी स्वर शेष नहीं रह जाता है, अर्थात सामान्यतः कोई भी स्वर प्लुत स्वर नहीं होता है।

लेकिन, यदि किसी स्वर के उच्चारण में सामान्य से तीन गुना अधिक समय लगता हो तो वह स्वर प्लुत स्वर कहलाता है। अतः जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्राओं का समय लगता है उन स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं।

प्लुत स्वरों की संख्या आठ होती है, अर्थात हिंदी के समस्त ग्यारह स्वरों में से सिर्फ़ आठ स्वरों का ही प्लुत रूप होता है। हिंदी वर्णमाला में अ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि स्वरों को प्लुत स्वर कहते हैं।

जिस स्वर का प्लुत रूप बनाना हो उसके आगे ३ का निशान लगा दिया जाता है। जैसे:- ओ३म

2. ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण

हिंदी के समस्त स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होंठों (ओष्ठों) की एक विशेष आकृति बनती है, जिसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं –

- वृताकार स्वर

- अवृताकार स्वर

I. वृताकार स्वर

जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होंठों (ओष्ठों) की आकृति वृत के समान बन जाती हो उन्हें वृताकार स्वर कहते हैं। वृताकार स्वरों की संख्या चार होती है तथा इन स्वरों को वृतमुखी स्वरों के नाम से भी जाना जाता है।

हिंदी वर्णमाला में उ, ऊ, ओ, औ को वृताकार स्वर कहते हैं। वृताकार शब्द वृत + आकार से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ वृत के आकार का होता है।

II. अवृताकार स्वर

जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होंठों (ओष्ठों) की आकृति वृत के समान नहीं बनती हो उन्हें अवृताकार स्वर कहते हैं। अवृताकार स्वरों की संख्या सात होती है तथा इन स्वरों को अवृतमुखी स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी वर्णमाला में अ, आ, इ, ई, ऋ, ए, ऐ को अवृताकार स्वर कहते हैं।

3. जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण

किसी स्वर का उच्चारण करते समय मानव मुख का सबसे अधिक क्रियाशील अंग जिह्वा होता है। जीभ के अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है।

मानव जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं –

- अग्र स्वर

- मध्य स्वर

- पश्च स्वर

I. अग्र स्वर

जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मानव जिह्वा का अग्र भाग क्रियाशील हो उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के आगे वाले भाग में कम्पन होता है, जिसके कारण इन स्वरों को अग्र स्वर कहते हैं।

अग्र स्वरों की संख्या पाँच होती है। हिंदी वर्णमाला में इ, ई, ए, ऐ, ऋ को अग्र स्वर कहते हैं।

II. मध्य स्वर

जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मानव जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील हो उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के मध्य भाग में कम्पन होता है, जिसके कारण इन स्वरों को मध्य स्वर कहते हैं।

मध्य स्वर की संख्या एक होती है। हिंदी वर्णमाला में अ को मध्य स्वर कहते हैं।

III. पश्च स्वर

जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मानव जिह्वा का पश्च यानि पिछला भाग क्रियाशील हो उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के पिछले भाग में कम्पन होता है, जिसके कारण इन स्वरों को पश्च स्वर कहते हैं।

पश्च स्वरों की संख्या पाँच होती है। हिंदी वर्णमाला में आ, उ, ऊ, ओ, औ को पश्च स्वर कहते हैं।

4. तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण

हिंदी के कुछ स्वरों का उच्चारण करते समय मानव जिह्वा तालु के बहुत नजदीक या दूर होती है, जिससे मानव मुख कम या ज़्यादा खुलता है। तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है

तालु अथवा मुखाकृति के आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं –

- संवृत स्वर

- विवृत स्वर

- अर्ध संवृत स्वर

- अर्ध विवृत स्वर

I. संवृत स्वर

जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीह्वा का अग्रभाग तालु के अग्र भाग को लगभग स्पर्श करता हुआ प्रतीत होता हो उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। संवृत स्वरों का उच्चारण करते समय मानव जीह्वा का अग्रभाग तालु के अग्रभाग को लगभग छूता हुआ प्रतीत होता है, जिससे मुख लगभग बंद की स्थिति में होता है अर्थात संवृत स्वरों का उच्चारण करते समय अन्य स्वरों की तुलना में मुख कम खुलता है।

संवृत स्वरों की संख्या चार होती है। हिंदी वर्णमाला में इ, ई, उ, ऊ को संवृत स्वर कहते हैं।

II. विवृत स्वर

जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीह्वा का पश्च भाग तालु के पश्च भाग को लगभग स्पर्श करता हुआ प्रतीत होता हो उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वरों का उच्चारण करते समय मानव जीह्वा का पश्च भाग तालु के पश्च भाग को लगभग छूता हुआ प्रतीत होता है, जिससे मुख अधिक खुलता है, अर्थात विवृत स्वरों का उच्चारण करते समय अन्य स्वरों की तुलना में मुख अधिक खुलता है।

विवृत स्वरों की संख्या एक होती है। हिंदी वर्णमाला में आ को विवृत स्वर कहते हैं।

III. अर्द्ध विवृत स्वर

जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख विवृत स्वरों से थोड़ा कम खुलता हो उन्हें अर्द्ध विवृत स्वर कहते हैं। अर्द्ध विवृत स्वरों की संख्या तीन होती है। हिंदी वर्णमाला में अ, ऐ, औ को अर्द्ध विवृत स्वर कहते हैं।

IV. अर्द्ध संवृत स्वर

जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख संवृत स्वरों से थोड़ा ज़्यादा खुलता हो उन्हें अर्द्ध संवृत स्वर कहते हैं। अर्द्ध संवृत स्वरों की संख्या दो होती है। हिंदी वर्णमाला में ए और ओ को अर्द्ध संवृत स्वर कहते हैं।

5. जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण

जाति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं –

- सजातीय स्वर

- विजातीय स्वर

I. सजातीय स्वर

एक समान उच्चारण स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों को सजातीय स्वर कहते हैं। सजातीय स्वरों को सवर्ण स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी वर्णमाला में अ-आ, इ-ई और उ-ऊ परस्पर सजातीय स्वर कहलाते हैं।

II. विजातीय स्वर

असमान उच्चारण स्थान और प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले स्वरों को विजातीय स्वर कहते हैं। विजातीय स्वरों को असवर्ण स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी वर्णमाला में अ, ई, ए, ऐ, उ, ओ, औ परस्पर विजातीय स्वर कहलाते हैं।

6. उच्चारण अथवा अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण

उच्चारण अथवा अनुनासिकता के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं –

- अनुनासिक स्वर

- निरनुनासिक स्वर

I. अनुनासिक स्वर

यदि किसी स्वर का उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ-साथ नाक से भी बाहर निकले तो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। किसी भी स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग कर देने पर वह स्वर अनुनासिक स्वर कहलाता है। अनुनासिक स्वर को सानुनासिक स्वर भी कहते हैं। जैसे:- अँ, आँ, इँ आदि।

II. निरनुनासिक स्वर

निरनुनासिक शब्द निर् + अनुनासिक से बना है, जिसका अर्थ अनुनासिक रहित होता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु सिर्फ़ मुख से बाहर निकलती हो उन्हें निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जब किसी स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं किया गया हो तो वह निरनुनासिक स्वर कहलाता है। जैसे- अ, आ, इ आदि।

हिंदी वर्णमाला व्यंजन – परिभाषा, भेद और वर्गीकरण

जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता हो उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है।

व्यंजनों का उच्चारण करने पर प्राणवायु फेफड़ों से बाहर निकलते समय मुख में कहीं न कहीं रुक कर अवरोध के साथ बाहर निकलती है।

हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण

हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण अलग-अलग आधारों पर किया जाता है। हिंदी व्यंजनों के वर्गीकरण का मुख्य आधार मुख के विभिन्न अवयवों का एक दूसरे के समीप आना होता है। जिसे हिंदी व्याकरण में उच्चारण स्थान अथवा प्रयत्न स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है।

इसी प्रकार उच्चारण अथवा प्रयत्न विधि के आधार पर, स्वर तन्त्रियों की स्थिति या कम्पन के आधार पर तथा प्राणवायु के आधार पर भी हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है।

इस प्रकार हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण पाँच प्रमुख आधारों पर किया जाता है –

- अध्ययन की सरलता हेतु हिंदी व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण

- उच्चारण के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण

- उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण

- स्वर तन्त्रियों की स्थिति अथवा घोष के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण

- प्राणवायु के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण

1. अध्ययन की सरलता हेतु हिंदी व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण

अध्ययन के आधार पर हिंदी व्यंजनों के तीन भेद होते हैं-

- स्पर्शी व्यंजन – क-वर्ग, च-वर्ग, ट-वर्ग, त-वर्ग, प-वर्ग के वर्ण

- अन्तःस्थ व्यंजन – य, र, ल, व

- उष्म व्यंजन – श, ष, स, ह

2. उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण

उच्चारण के आधार पर व्यंजन के आठ भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर हिंदी व्यंजनों के वर्गीकरण को प्रयत्न विधि के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है।

किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख में कहीं पर रूकती है, कहीं पर संघर्ष करती है तो कहीं नाक से बाहर निकलती है।

इसके अतिरिक्त किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जीह्वा, ओष्ठ और तालू द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न को भी इसी आधार में शामिल किया जाता है।

उच्चारण के आधार पर व्यंजन के आठ भेद होते हैं, जो निम्नलिखित हैं –

- स्पर्श व्यंजन

- संघर्षी व्यंजन अथवा उष्म व्यंजन

- स्पर्श संघर्षी व्यंजन

- नासिक्य व्यंजन

- पार्श्विक व्यंजन

- प्रकम्पित व्यंजन

- उत्क्षिप्त व्यंजन

- संघर्षहीन व्यंजन

I. स्पर्श व्यंजन किसे कहते है?

“जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी ने किसी अवयव को अवश्य स्पर्श करती हो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पच्चीस होती है। स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते समय मानव जिह्वा का द्वार बंद रहता है।”

स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। हिंदी वर्णमाला में क-वर्ग, च-वर्ग, ट वर्ग, त-वर्ग और प-वर्ग के पांच-पांच वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर होता है।

- क-वर्ग —> क , ख , ग , घ , ङ

- च वर्ग —> च , छ , ज , झ , ञ

- ट-वर्ग —> ट , ठ , ड , ढ , ण

- प-वर्ग —> प , फ , ब , भ , म

- त-वर्ग —> त , थ , द , ध , न

- अन्तस्थ —> य , र , ल , व

- उष्म —> श , ष , स , ह

- संयुक्त व्यञ्जन —> क्ष , त्र , ज्ञ , श्र

- देवनागरी लिपि के वह व्यञ्जन जिसके नीचे नुक़्ता लगाया जाता है —> क़, ख़, ग़, ज़, झ़, ड़, ढ़, थ़, द़, फ़, ब़

विशेष टिप्पणी: स्पर्श व्यंजनों को ‘वर्गीय व्यंजन’ भी कहा जाता है क्योंकि ये पाँच वर्गों में विभाजित होते हैं। इनके उच्चारण में जीभ और मुख के अलग-अलग हिस्सों के बीच स्पष्ट स्पर्श होता है, जो इन्हें अन्य व्यंजनों से अलग बनाता है।

II. संघर्षी व्यंजन अथवा उष्म व्यंजन किसे कहते है?

“जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु संघर्ष के साथ मुख से बाहर निकलती हो उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजनों की संख्या चार होती हैं। हिंदी वर्णमाला में श, ष, स, ह को संघर्षी व्यंजन कहते हैं।”

संघर्षी व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के अवयव एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं, जिससे प्राणवायु के निकलने का मार्ग बहुत संकीर्ण हो जाता है। प्राण वायु के निकलने का मार्ग संकीर्ण हो जाने की वजह से वायु एक संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, इसलिए इन व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं।

संघर्षी व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख अवयवों के साथ रगड़ती हुई बाहर निकलती है, जिससे उष्मा पैदा होती है। उष्मा पैदा होने की वजह से ही संघर्ष व्यंजनों को उष्म व्यंजन भी कहते हैं।

अरबी / फ़ारसी भाषा से आई हुई ध्वनियाँ क़, ख़, ग़, ज़, फ़ को भी संघर्षी व्यंजन माना जाता है, क्योंकि इन आगत ध्वनि का उच्चारण करते समय भी मुख के अवयवों का परस्पर संघर्ष होता है।

संघर्षी व्यंजनों का उच्चारण स्थान

- श वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। अतः श वर्ण को तालव्य वर्ण या तालव्य श कहते हैं।

- ष वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्द्दा (मसूड़ा) होता है। अतः ष वर्ण को मूर्धन्य वर्ण या मूर्धन्य ष कहते हैं।

- स वर्ण का उच्चारण स्थान दन्त होता है। अतः स वर्ण को दन्त्य वर्ण या दन्त्य स कहते हैं।

- ह वर्ण का उच्चारण स्थान स्वर यन्त्र (काकल और कंठ के मध्य से) होता है, इसलिए ह वर्ण को अलिजिह्वा वर्ण कहते हैं।

III. स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं?

जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख्य अवयवों को स्पर्श करती हुई संघर्ष के साथ बाहर निकलती हो उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या चार होती है। हिंदी वर्णमाला में च-वर्ग के प्रथम चार व्यंजनों, अर्थात च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं।

स्पर्श संघर्षी व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन एवं संघर्षी व्यंजन, दोनों के गुण पाए जाते हैं, अर्थात स्पर्श संघर्षी व्यंजनों का उच्चारण करते समय पहले मुख के विभिन्न अवयवों का परस्पर स्पर्श होता है और अंत में प्राणवायु संघर्ष के साथ मुख से बाहर निकलती है।

स्पर्श संघर्षी व्यंजनों का उच्चारण स्थान

स्पर्श संघर्षी व्यंजनों का उच्चारण स्थान तालु होता है, अर्थात च, छ, ज, झ व्यंजनों का उच्चारण स्थान तालु होता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होने की वजह से इनको तालव्य व्यंजन भी कहते हैं।

IV. नासिक्य व्यंजन किसे कहते हैं?

जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु का अधिकतर भाग नाक द्वारा बाहर निकलता हो उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। नासिक्य व्यंजनों की संख्या पाँच होती है। प्रत्येक वर्ग का पाँचवा वर्ण नासिक्य व्यंजन कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में ङ, ञ, ण, न, म को नासिक्य व्यंजन कहते हैं।

नासिक्य का अर्थ नासिका द्वारा उच्चारित होने वाले वर्ण होता है। नासिक्य व्यंजनों को अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं।

नासिक्य व्यंजनों का उच्चारण स्थान

हिंदी वर्णमाला के समस्त व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख से बाहर निकलती है, लेकिन कुछ व्यंजन ऐसे भी होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु का अधिकतर भाग नाक या नासिका द्वारा बाहर निकलता है। नासिक्य वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होने की वजह से ही इन वर्णों को नासिक्य वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्गों के पंचमाक्षरों के अतिरिक्त एक अयोगवाह ध्वनि (अ) भी नासिक्य वर्ण होती है। हिंदी में जिसे हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं।

V. पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं ?

जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु जिह्वा के दोनों पार्श्व से निकल जाती हो उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजनों की संख्या एक होती है। हिंदी वर्णमाला में ल व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं।

दरअसल, ल वर्ण का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अग्रभाग मसूड़े को स्पर्श करता है, जिससे प्राणवायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। प्राण वायु का मार्ग रुक जाने से वायु हमारी जीह्वा के आस-पास (बग़ल) से निकलती है और ‘ल’ का उच्चारण पूरा होता है।

प्राण वायु के हमारी जिह्वा के बग़ल से निकलने की वजह से ही ल वर्ण को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं।

पार्श्विक व्यंजन का उच्चारण स्थान

पार्श्विक व्यंजन का उच्चारण स्थान दन्त होता है, इसलिए पार्श्विक व्यंजन को दन्त्य वर्ण भी कहते हैं।

VI. प्रकम्पित व्यंजन किसे कहते हैं?

जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में दो-तीन बार कम्पन होता हो उन्हें प्रकम्पित व्यंजन कहते हैं। प्रकम्पित व्यंजनों की संख्या एक होती है। र को प्रकम्पित व्यंजन कहते हैं। प्रकम्पित व्यंजन वर्णों को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकम्पित का अर्थ काँपता हुआ होता है।

जब हम ‘र’ वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ में कम्पन होने के साथ-साथ प्राणवायु जिह्वा से टकराकर लुढ़कती हुई मुख से बाहर निकलती है। प्राण वायु के इस तरह लुढ़क कर मुख से बाहर निकलने की वजह से ही प्रकम्पित व्यंजन वर्णों को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं।

प्रकम्पित व्यंजनों का उच्चारण स्थान

प्रकम्पित व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्द्दा (मसूड़ा) होता है, इसलिए र वर्ण को मुर्धन्य वर्ण भी कहते हैं।

VII. उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं ?

जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीह्वा का अग्रभाग (नोक) एक झटके के साथ नीचे गिरता हो उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या दो होती है। ड़ और ढ़ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त का अर्थ फेंका हुआ होता है.

हिंदी व्यंजनों के ट-वर्ग में ‘ड’ और ‘ढ’ व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। जब इन दोनों व्यंजनों पर ताड़नजात चिह्न का प्रयोग किया जाता है तो ये स्पर्श व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन बन जाते हैं।

ताड़नजात चिह्न का प्रयोग करने से उत्क्षिप्त व्यंजनों को ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। ड और ढ पर ताड़नजात चिह्न का प्रयोग करने से इनके गुण में परिवर्तन हो जाता है और उत्क्षिप्त व्यंजन बनते हैं, इसलिए उत्क्षिप्त व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं।

उत्क्षिप्त व्यंजनों का उच्चारण एवं प्रयोग स्पर्श व्यंजनों से भिन्न होता है। ड और ढ वर्ण के साथ ताड़नजात चिह्न का प्रयोग करने से बने उत्क्षिप्त व्यंजनों का उच्चारण करते समय ड और ढ से पहले ‘अ’ वर्ण का प्रयोग किया जाता है।

उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग हिंदी के शब्दों में किया जाता है। अंग्रेज़ी भाषा के हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

VIII. संघर्षहीन व्यंजन किसे कहते हैं?

जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु बिना किसी संघर्ष के मुख से बाहर निकल जाती हो उन्हें संघर्ष हीन व्यंजन कहते हैं। संघर्षहीन व्यंजनों की संख्या दो होती है। हिंदी वर्णमाला में य और व को संघर्ष हीन व्यंजन कहते हैं। संघर्ष हीन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों जितना ही प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन व्यंजनों को अर्द्धस्वर भी कहते हैं।

दरअसल, हम जानते हैं कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु हमारे फेफड़ों से उठकर मुख से बाहर निकलती है, जहाँ उसे मुख के विभिन्न अवयवों के साथ संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु को किसी भी तरह के संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता।

इन वर्णों को ही संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं।

संघर्षहीन व्यंजनों का उच्चारण स्थान

- य वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसलिए य वर्ण को तालव्य व्यंजन भी कहते हैं।

- व वर्ण का उच्चारण स्थान दन्त ओष्ठ होता है, इसलिए व वर्ण को दन्तोष्ठ्य व्यंजन भी कहते हैं।

3. उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण

उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के सात भेद होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों (Hindi Vyanjan) के वर्गीकरण को प्रयत्न स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों (Hindi Vyanjan) का वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है।

इस वर्गीकरण का मुख्य आधार किसी भी व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है। इस वर्गीकरण में मुख के अवयवों का परस्पर मिलने या समीप आने पर विचार किया जाता है।

उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों के सात भेद होते हैं, जो निम्नलिखित हैं –

| क्र. | भेद का नाम | व्यंजन का उच्चारण स्थान | व्यंजन |

| 1 | कण्ठ्य व्यंजन | कंठ | क, ख, ग, घ, ङ |

| 2 | तालव्य व्यंजन | तालु | च, छ, ज, झ, ञ, श, य |

| 3 | मूर्धन्य व्यंजन | मूर्धा | ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़, र, ष |

| 4 | दन्त्य व्यंजन | दन्त | त, थ, द, ध, न, ल, स |

| 5 | ओष्ठ्य व्यंजन | ओष्ठ | प, फ, ब, भ, म |

| 6 | दंतोष्ठ्य व्यंजन | दन्त + ओष्ठ | व |

| 7 | अलिजिह्वा व्यंजन | स्वर यंत्र | ह |

4. स्वर तन्त्रियों की स्थिति अथवा घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण

स्वर तन्त्रियों की स्थिति अथवा घोष के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं –

- सघोष व्यंजन

- अघोष व्यंजन

I. सघोष व्यंजन

जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तन्त्रियों में कम्पन होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग के अंतिम तीन व्यंजन तथा य्, र्, ल्, व्, ह् सघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष व्यंजनों की संख्या 31 होती है।

सघोष शब्द ‘स’ और ‘घोष’ से मिलकर बना है, जहाँ स का अर्थ ‘साथ में’ या ‘सहित’ से लिया जाता है तथा घोष शब्द का अर्थ कम्पन, गूँज या नाद होता है। अतः सघोष का शाब्दिक अर्थ ‘घोष के साथ’ होता है।

सघोष व्यंजनों को घोष व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर सघोष वर्ण होते हैं।

II. अघोष व्यंजन

जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तन्त्रियों में कम्पन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और श्, ष्, स् अघोष व्यंजन होते हैं। अघोष व्यंजनों की संख्या 13 होती है।

अघोष शब्द ‘अ’ और ‘घोष’ से मिलकर बना है, जहाँ अ का अर्थ ‘नहीं’ से लिया जाता है तथा घोष शब्द का अर्थ कम्पन, गूँज या नाद होता है। अतः अघोष का शाब्दिक अर्थ ‘घोष के बिना’ होता है।

5. प्राणवायु की मात्रा के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण

किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय प्राणवायु हमारे फेफड़ों से उठकर मुंह से बाहर निकलती है। हिंदी व्याकरण में मुँह से बाहर निकलने वाली इस प्राणवायु की मात्रा के आधार पर भी हिंदी व्यंजनों (Hindi Vyanjan) का वर्गीकरण किया गया है। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं।

- अल्पप्राण व्यंजन

- महाप्राण व्यंजन

I. अल्पप्राण व्यंजन

जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु की मात्रा कम लगानी पड़ती हो उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा व्यंजन वर्ण और य्, र्, ल्, व् व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या 30 होती है।

अल्पप्राण शब्द अल्प और प्राण शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ अल्प का अर्थ कम व प्राण का अर्थ प्राणवायु से लिया जाता है। अल्पप्राण का अर्थ कम प्राणवायु होता है।

हिंदी वर्णमाला के समस्त स्वर अल्पप्राण होते हैं।

II. महाप्राण व्यंजन

जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु की मात्रा अधिक लगानी पड़ती हो उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजनों की संख्या 14 होती है।

महाप्राण शब्द महा और प्राण शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ महा का अर्थ अधिक व प्राण का अर्थ प्राणवायु से लिया जाता है। महाप्राण का अर्थ अधिक प्राणवायु होता है।

| वर्ग | उच्चारण स्थान | अघोष अल्पप्राण | अघोष महाप्राण | सघोष अल्पप्राण | सघोष महाप्राण | सघोस अल्पप्राण नासिक्य |

| कंठ्य | कंठ | क | ख | ग | घ | ङ |

| तालव्य | तालु ( मुह के भीतर की उपरी छत का पिछला भाग ) | च | छ | ज | झ | ञ |

| मूर्धन्य | मूर्धा ( मुह के भीतर की उपरी छत का अगला भाग ) | ट | ठ | ड | ढ | ण |

| दन्त्य | दांत | त | थ | द | ध | न |

| ओष्ठ्य | ओष्ठ/ ओठ | प | फ | ब | भ | म |

हिंदी भारत की राजभाषा है न कि राष्ट्रभाषा, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है।

इन्हें भी देखें –

- हिंदी ध्वनियों (वर्णों) के उच्चारण स्थान, वर्गीकरण एवं विशेषतायें

- हिंदी वर्णमाला में व्यंजन : परिभाषा, प्रकार और भेद

- हिंदी भाषा के स्वर : परिभाषा, प्रकार और भेद

- हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह : अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और हलन्त | परिभाषा, प्रयोग एवं महत्व

- हिन्दी के प्रमुख कवियों और लेखकों के उपनाम

- गुरु-शिष्य परम्परा: भारतीय संस्कृति की आत्मा और ज्ञान की धरोहर

- नाट्यशास्त्र : उद्भव, विकास, अध्याय, टीकाएँ एवं भारतीय नाट्य परम्परा

- हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास

- छायावादी युग के कवि और उनकी रचनाएँ

- भाषा एवं उसके विभिन्न रूप

- अलंकार- परिभाषा, भेद और 100 + उदाहरण

- समास – परिभाषा, भेद और 100 + उदहारण

- संधि – परिभाषा एवं उसके भेद (Joining)