भारत और नेपाल के बीच संबंध सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से अत्यंत गहरे हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा, साझा धार्मिक आस्थाएँ और ऐतिहासिक परंपराएँ उन्हें स्वाभाविक मित्र बनाती हैं। लेकिन समय–समय पर सीमा विवाद, विशेषकर लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर, रिश्तों में तनाव पैदा करता रहा है। हाल ही में भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार पुनः आरंभ करने के निर्णय पर नेपाल ने कड़ा विरोध जताया, जिसे भारत ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अस्वीकार कर दिया। यह विवाद केवल भौगोलिक दावेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक संतुलन, चीन की बढ़ती भूमिका और भारत–नेपाल के संबंधों की जटिलता से भी गहराई से जुड़ा है।

भारत–नेपाल सीमा विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

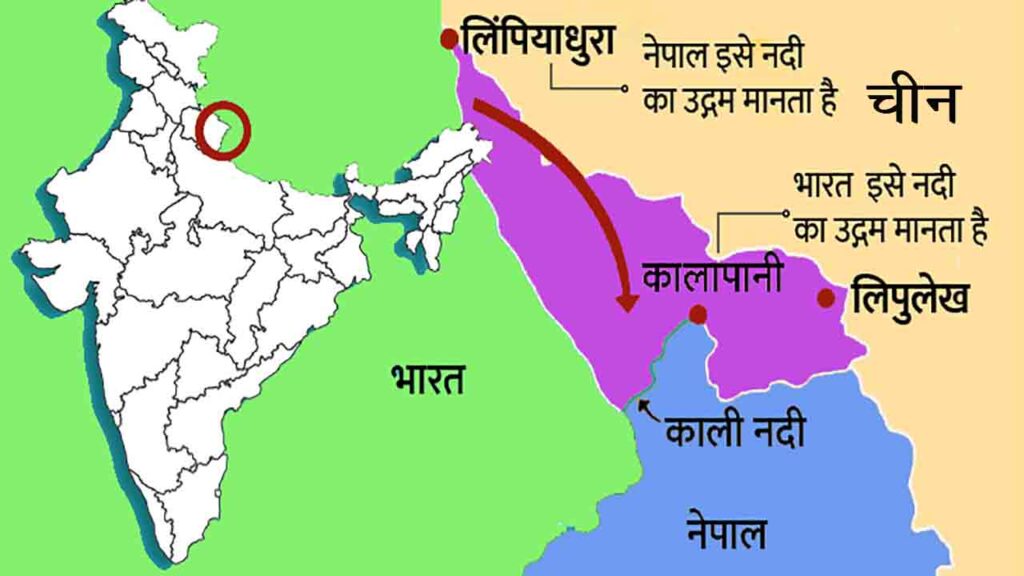

भारत–नेपाल सीमा का निर्धारण 1816 की सुगौली संधि के अंतर्गत हुआ था। इस संधि के अनुसार काली नदी को दोनों देशों की सीमा माना गया।

- नेपाल का दावा: नेपाल का कहना है कि काली नदी का वास्तविक स्रोत लिम्पियाधुरा क्षेत्र में है। इस आधार पर वह लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा मानता है।

- भारत का दावा: भारत का कहना है कि नदी का उद्गम इससे नीचे है, इसलिए यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है।

दोनों देश ब्रिटिश युग के नक्शों का हवाला देते हैं और इसीलिए यह विवाद दशकों से अनसुलझा है। यह कहा जा सकता है कि 1960 के दशक से लेकर अब तक यह विवाद राजनयिक वार्ताओं के बावजूद अंतिम समाधान तक नहीं पहुँच सका है।

लिपुलेख दर्रे का भूगोलिक और सांस्कृतिक महत्व

लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में समुद्र तल से लगभग 5,334 मीटर (17,500 फीट) की ऊँचाई पर स्थित है।

- त्रि-सीमा: यह भारत, नेपाल और चीन की सीमा के पास स्थित है।

- भौगोलिक महत्व: यह दर्रा भारत को सीधे तिब्बत से जोड़ता है।

- धार्मिक महत्व: कैलाश मानसरोवर यात्रा का पारंपरिक मार्ग यहीं से होकर गुजरता है। भारतीय तीर्थयात्रियों को यह मार्ग सीधे कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक पहुँचने की सुविधा देता है।

- ऐतिहासिक महत्व: प्राचीन काल से यह मार्ग भारत और तिब्बत के बीच व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान का प्रमुख केंद्र रहा है।

- रणनीतिक महत्व: त्रिकोणीय भूभाग होने के कारण यह दर्रा भारत, नेपाल और चीन तीनों के लिए रणनीतिक दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है।

विवाद का मूल: काली नदी का स्रोत

सीमा विवाद का मुख्य केंद्र काली नदी का उद्गम स्थल है।

- नेपाल के अनुसार नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है। यदि इस दावे को मान लिया जाए तो कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा नेपाल का हिस्सा होंगे।

- भारत के अनुसार काली नदी का उद्गम नीचे की ओर है और इस आधार पर ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा हैं।

ब्रिटिश काल के विभिन्न नक्शों में नदी का स्रोत अलग-अलग स्थान पर दिखाया गया है। इसी कारण यह विवाद और अधिक जटिल हो गया है।

भारत का दृष्टिकोण

भारत का कहना है कि:

- लिपुलेख मार्ग से भारत और चीन के बीच दशकों से व्यापार होता आ रहा है।

- कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यह मार्ग लंबे समय से उपयोग में है।

- नेपाल का दावा ऐतिहासिक तथ्यों और दस्तावेजों पर आधारित नहीं है।

- सीमा विवाद को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, लेकिन नेपाल की आपत्तियों का कोई ठोस आधार नहीं है।

नेपाल का दृष्टिकोण

नेपाल बार-बार इस बात पर जोर देता है कि:

- भारत ने एकतरफा तरीके से सड़क निर्माण और व्यापार शुरू किया है।

- यह कदम द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है।

- 2020 में जब भारत ने लिपुलेख मार्ग को अपग्रेड किया तो नेपाल में विरोध और आंदोलन हुए।

- नेपाल मानता है कि भारत ने 1962 के युद्ध के बाद से सीमा सुरक्षा के नाम पर कालापानी क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखा है।

भारत–चीन–नेपाल त्रिकोणीय परिप्रेक्ष्य

यह विवाद केवल भारत–नेपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चीन का आयाम भी शामिल है।

- भारत और चीन: 1962 के युद्ध के बाद भारत ने कालापानी क्षेत्र में सुरक्षा बल तैनात किए। लिपुलेख मार्ग से भारत–चीन व्यापार को औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त है।

- नेपाल का नजरिया: नेपाल इसे अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन मानता है।

- चीन की भूमिका: चीन आधिकारिक रूप से तटस्थ रहने का दावा करता है, लेकिन भारत के साथ लिपुलेख के माध्यम से व्यापार का समर्थन करता है।

इस तरह लिपुलेख केवल भारत और नेपाल के लिए ही नहीं, बल्कि भारत–चीन–नेपाल त्रिकोणीय रणनीति का भी अहम हिस्सा है।

राजनयिक विकास और तनाव

- 2020 में भारत द्वारा लिपुलेख तक सड़क निर्माण और अपग्रेड करने के बाद विवाद चरम पर पहुँच गया।

- नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी कर कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में दिखाया।

- भारत ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया।

- कोविड-19 महामारी और नेपाल की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता के कारण द्विपक्षीय वार्ताएँ ठप हो गईं।

भारत–नेपाल संबंधों पर प्रभाव

सीमा विवाद ने भारत और नेपाल के रिश्तों पर गहरा असर डाला है।

- अविश्वास का वातावरण: नेपाल में यह धारणा बनी कि भारत उसकी संप्रभुता की अनदेखी करता है।

- राजनीतिक प्रभाव: नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने भारत विरोधी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और चीन के करीब जाने की कोशिश की।

- आर्थिक और सामाजिक रिश्ते: दोनों देशों की खुली सीमा और जन–जन का जुड़ाव अभी भी मजबूत है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर रिश्ते संवेदनशील बने हुए हैं।

- भविष्य की चुनौतियाँ: नेपाल के भीतर भारत विरोधी भावना बढ़ने से द्विपक्षीय सहयोग प्रभावित हो सकता है।

सामरिक और भू–राजनीतिक महत्व

लिपुलेख और आसपास का क्षेत्र केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामरिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है।

- भारत के लिए यह दर्रा चीन के साथ सीमा पर अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिहाज से आवश्यक है।

- यह क्षेत्र भारत की सुरक्षा नीति में एक बफर ज़ोन का काम करता है।

- नेपाल की असहमति भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे चीन को नेपाल में अपनी पैठ बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।

समाधान की संभावनाएँ

भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का समाधान निम्नलिखित उपायों से संभव हो सकता है:

- संवाद और राजनयिक वार्ता: दोनों देशों को आपसी विश्वास बहाल करते हुए नियमित वार्ता करनी होगी।

- ऐतिहासिक दस्तावेजों की संयुक्त समीक्षा: ब्रिटिश कालीन नक्शों और संधियों की संयुक्त व्याख्या की जाए।

- तकनीकी समितियाँ: दोनों देशों की भूगोल और इतिहास विशेषज्ञों की संयुक्त समिति सीमा निर्धारण पर काम कर सकती है।

- जन-जन संपर्क बनाए रखना: सीमा विवाद के बावजूद दोनों देशों की जनता के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्तों को नुकसान नहीं होना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत–नेपाल सीमा विवाद केवल नक्शों और भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की भू–राजनीति और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का भी हिस्सा है। लिपुलेख दर्रे का महत्व धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक – चारों स्तरों पर अत्यधिक है। भारत और नेपाल के बीच गहरे संबंधों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि दोनों देश संवाद और आपसी सहयोग के माध्यम से इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालें। यदि यह विवाद लंबा खिंचता है तो इसका लाभ केवल तीसरे पक्ष, यानी चीन, को होगा। इसलिए यह दोनों देशों के लिए समय की मांग है कि वे ऐतिहासिक तथ्यों की समीक्षा, पारस्परिक सम्मान और सामरिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ें।

इन्हें भी देखें –

- भारत में समय क्षेत्र | भारतीय मानक समय (Indian Standard Time – IST)

- अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत–रूस साझेदारी: ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक संतुलन

- डायनासोर : प्रागैतिहासिक काल के रहस्यमयी दिग्गज

- भूकंपीय जोखिम सूक्ष्मक्षेत्रीयकरण (SHM) – भारत में भूकंप सुरक्षा की वैज्ञानिक नींव

- भारतेंदु युग (नवजागरण काल) की समय-सीमा, स्वरूप और युग-निर्धारण की समीक्षा

- काव्य और कविता : परिभाषा, उदाहरण, अंतर, समानता एवं साहित्यिक महत्व

- काव्य के सौन्दर्य तत्व: प्रयोजन, उल्लास और आधुनिक संदर्भों में उनकी प्रासंगिकता

- काव्य : स्वरूप, इतिहास, परिभाषा, दर्शन और महत्व