भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाई विविधता विश्व में अद्वितीय है। यहाँ बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा अपने भीतर एक विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा, ऐतिहासिक चेतना और सामाजिक अनुभव समेटे हुए है। इन्हीं समृद्ध भाषाओं में सिंधी भाषा का भी एक विशिष्ट स्थान है। सिंधी भाषा न केवल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की पहचान है, बल्कि भारत के गुजरात, कच्छ, राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में भी इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। यह भाषा आर्य भाषा परिवार (Indo-Aryan Language Family) की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें संस्कृत, हिन्दी, पंजाबी, मराठी और गुजराती जैसी भाषाएँ भी सम्मिलित हैं।

सिंधी भाषा का स्वरूप केवल एक संवाद माध्यम नहीं, बल्कि यह एक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। इसके माध्यम से सिंधी समाज ने अपनी ऐतिहासिक चेतना, धार्मिक परंपरा और व्यापारिक जीवन के अनुभवों को पीढ़ियों तक पहुँचाया है। यह भाषा न केवल दक्षिण एशिया तक सीमित है, बल्कि सिंधी प्रवासी समुदायों के माध्यम से दुनिया के अनेक देशों में भी बोली और पढ़ी जाती है।

सिंधी भाषा की उत्पत्ति

“सिंधी” शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में भिन्न-भिन्न मत पाए जाते हैं। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इसका मूल संस्कृत शब्द ‘सिंधु’ से है, जो सिंधु नदी (आज की Indus River) को संदर्भित करता है। इस प्रकार “सिंधी” शब्द का अर्थ हुआ — ‘सिंधु नदी से संबंधित या उसके तट पर रहने वाला।’

एक अन्य मतानुसार, फ़ारसी शब्द “सैंधी” से “सिंधी” शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ भी “सिंध क्षेत्र से संबंधित” ही है।

भाषावैज्ञानिक दृष्टि से सिंधी का सम्बन्ध पैशाची प्राकृत और व्राचड अपभ्रंश से माना जाता है। यह भाषा वैदिक कालीन संस्कृत से विकसित होते हुए मध्यकालीन प्राकृतों और अपभ्रंशों से होकर आधुनिक स्वरूप तक पहुँची है।

भाषाई परिवार और वर्गीकरण

सिंधी भाषा भारोपीय (Indo-European) परिवार की आर्य (Indo-Aryan) शाखा में आती है। यह वही शाखा है जिसमें हिन्दी, मराठी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, सिंहली और नेपाली जैसी भाषाएँ शामिल हैं।

इसकी विशेषता यह है कि इसमें संस्कृत की मूल संरचना तो विद्यमान है, किंतु समय के साथ फ़ारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं के प्रभाव भी गहराई से समाहित हो गए हैं। यही कारण है कि सिंधी शब्दावली में हमें संस्कृत मूल शब्दों के साथ-साथ अरबी और फ़ारसी के असंख्य शब्द भी मिलते हैं।

भाषिक इतिहास और विकास यात्रा

सिंधी भाषा का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता (Indus Valley Civilization) के काल में इस क्षेत्र में जिन लिपियों का प्रयोग होता था, वे आज भी पूर्णतः समझी नहीं जा सकी हैं, किंतु यह निश्चित है कि उसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से सिंधी भाषा का उद्भव हुआ।

मौर्यकाल और उसके बाद के युगों में सिंध क्षेत्र पर विभिन्न राजवंशों का शासन रहा — जिनमें ग्रीक, शक, कुषाण, हूण, अरब और फ़ारसी शासन प्रमुख हैं। प्रत्येक काल ने सिंधी भाषा को अपनी भाषाई छाप दी।

- संस्कृत काल में यह भाषा व्याकरणिक रूप से दृढ़ थी।

- अरबी शासन (8वीं शताब्दी) के बाद इसमें अरबी और फ़ारसी शब्दों की भरमार हो गई।

- मुस्लिम राजवंशों के प्रभाव से सिंधी में धार्मिक साहित्य, सूफ़ी कविताएँ और लोकगीतों का विकास हुआ।

यही मिश्रण इसे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बहुभाषिक रूप से समन्वित भाषाओं में से एक बनाता है।

सिंधी भाषा का बोली क्षेत्र (Geographical Distribution)

सिंधी भाषा का प्रमुख बोली क्षेत्र पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, जहाँ यह आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा भारत में यह भाषा मुख्यतः गुजरात, कच्छ, राजस्थान और महाराष्ट्र के सिंधी समुदायों द्वारा बोली जाती है।

भारत के कच्छ जिले में बोली जाने वाली स्थानीय बोली को “कच्छी भाषा” कहा जाता है, जो सिंधी से अत्यंत निकट संबंध रखती है।

इसके अतिरिक्त, प्रवासी सिंधी समुदायों के कारण यह भाषा आज निम्नलिखित देशों में भी बोली जाती है—

- संयुक्त अरब अमीरात (विशेष रूप से दुबई में)

- सऊदी अरब

- यूनाइटेड किंगडम

- संयुक्त राज्य अमेरिका

- कनाडा

- ऑस्ट्रेलिया

विश्व प्रसिद्ध Ethnologue डेटाबेस के अनुसार, आज सिंधी भाषा के कुल वक्ताओं की संख्या लगभग 2.1 करोड़ (21 मिलियन) है। इसमें मातृभाषी और गैर-मातृभाषी दोनों प्रकार के वक्ता सम्मिलित हैं।

भारत और पाकिस्तान में सिंधी लिपि का प्रयोग

सिंधी भाषा का लेखन फ़ारसी-अरबी लिपि में होता है, जिसे “सिंधी लिपि” कहा जाता है। यह लिपि दाएँ से बाएँ लिखी जाती है। पाकिस्तान में यही लिपि आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाती है और शिक्षा, प्रशासन तथा मीडिया में व्यापक रूप से प्रचलित है।

सिंधी भाषा दो प्रमुख लिपियों में लिखी जाती है — अरबी-फारसी लिपि और देवनागरी लिपि।

पाकिस्तान में प्रचलित सिंधी मुख्यतः अरबी-फारसी लिपि में लिखी जाती है, जो शिक्षा, प्रशासन और मीडिया जैसे सभी औपचारिक कार्यों में प्रयोग होती है।

वहीं भारत में सिंधी भाषा दो लिपियों में लिखी जाती है —

- देवनागरी लिपि, जिसका उपयोग सरकारी दस्तावेज़ों, शैक्षिक संस्थानों और प्रशासनिक प्रयोजनों में किया जाता है।

- नस्तालिक लिपि, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक लेखन में अधिक प्रचलित है।

इन दोनों देशों में प्रयुक्त लिपियों के इस दोहरे स्वरूप ने सिंधी भाषा को सांस्कृतिक निरंतरता और भाषिक एकता दोनों प्रदान की है। यही कारण है कि सिंधी आज भी भारत और पाकिस्तान — दोनों में समान रूप से जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है।

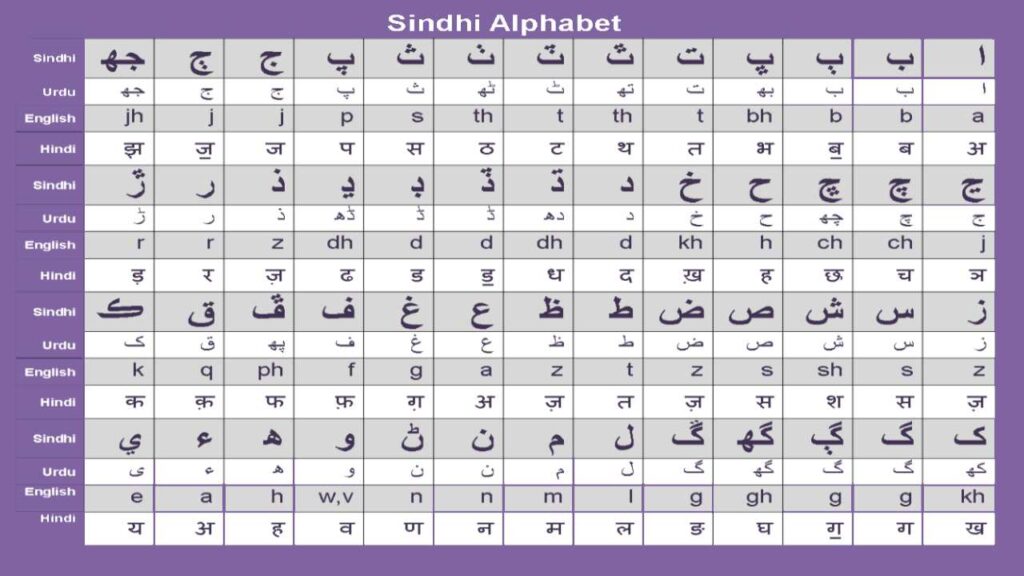

सिंधी वर्णमाला (Alphabet)

सिंधी भाषा की वर्णमाला अत्यंत समृद्ध और विशिष्ट मानी जाती है। यह दो लिपियों में लिखी जाती है — अरबी-फारसी लिपि और देवनागरी लिपि। पाकिस्तान में प्रचलित सिंधी मुख्यतः अरबी-फारसी लिपि में लिखी जाती है, जबकि भारत में प्रयोग होने वाली सिंधी प्रायः देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।

सिंधी भाषा की वर्णमाला विश्व की सबसे विस्तृत लिपियों में से एक मानी जाती है। इसमें कुल 52 अक्षर होते हैं।

- इनमें 34 अक्षर फ़ारसी-अरबी लिपि से लिए गए हैं।

- शेष 18 अक्षर विशेष रूप से सिंधी भाषा की ध्वनियों को प्रकट करने हेतु निर्मित किए गए हैं।

ये विशेष अक्षर हैं —

ڄ , ٺ , ٽ , ٿ , ڀ , ٻ , ڙ , ڍ , ڊ , ڏ , ڌ , ڇ , ڃ , ڦ , ڻ , ڱ , ڳ , ڪ

इन अक्षरों की रूप-रचना (Initial, Medial, Final forms) शब्द में उनकी स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। यही विशेषता इसे सौंदर्यपूर्ण और भाषाई दृष्टि से समृद्ध बनाती है।

सिंधी लिपि में स्वरों की मात्राएँ अनिवार्य नहीं होतीं, जिसके कारण एक ही शब्द के अनेक उच्चारण संभव हो जाते हैं। यह विशेषता अरबी और उर्दू जैसी भाषाओं से मेल खाती है।

(1) अरबी-फारसी लिपि में सिंधी वर्णमाला

अरबी-फारसी लिपि में सिंधी के 52 अक्षर होते हैं। इनमें से कई अक्षर ऐसे हैं जो विशेष रूप से सिंधी भाषा की विशिष्ट ध्वनियों को प्रकट करने के लिए विकसित किए गए हैं। उदाहरण के लिए —

“ٺ” (ṭh), “ڄ” (jh), “ڦ” (ph), “ڏ” (ḍ) आदि ध्वनियाँ अन्य भारतीय भाषाओं में प्रायः नहीं मिलतीं।

इस लिपि का लेखन दाएँ से बाएँ होता है।

(2) देवनागरी लिपि में सिंधी वर्णमाला

भारत में प्रचलित देवनागरी रूप में सिंधी वर्णमाला में लगभग 46 से 48 ध्वन्यात्मक इकाइयाँ (Phonemes) पाई जाती हैं। इसमें हिन्दी की तरह स्वर (Vowels) और व्यंजन (Consonants) दोनों का वर्गीकरण मिलता है।

स्वरों में – अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ

व्यंजनों में – क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह आदि शामिल हैं।

विशेष ध्वनियाँ और उच्चारण प्रणाली

सिंधी में कुछ विशेष ध्वनियाँ हैं जो अन्य भारतीय आर्य भाषाओं में प्रायः अनुपस्थित हैं। उदाहरणस्वरूप —

- “झ”, “घ”, “फ” जैसे उच्चारित स्वराघातिक व्यंजन (aspirated consonants)

- “ड़”, “ढ़”, “ळ” जैसे मृदु और तालव्य ध्वनियाँ

- नासिक्य ध्वनियाँ — “ङ”, “ञ” आदि का स्पष्ट प्रयोग

सिंधी की ध्वनि प्रणाली में स्वर और व्यंजनों के साथ-साथ उच्चारण की बारीकियाँ भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। यह भाषा के सुर, लय और काव्यात्मकता को विशिष्ट बनाती है।

लेखन दिशा और वर्तनी नियम

जैसा कि उल्लेखित है, अरबी-फारसी लिपि दाएँ से बाएँ, जबकि देवनागरी लिपि बाएँ से दाएँ लिखी जाती है।

दोनों लिपियों में वर्तनी के अपने-अपने नियम हैं —

- देवनागरी सिंधी में मात्रा-प्रयोग हिन्दी जैसा है, जैसे ‘आ’, ‘ई’, ‘ऊ’।

- अरबी सिंधी में दीर्घ स्वरों के लिए विशेष चिह्नों (जैसे ـَ, ـِ, ـُ) का प्रयोग किया जाता है।

उदाहरण

देवनागरी सिंधी:

“अली किताब पढ़े है।” (अली किताब पढ़ रहा है।)

अरबी सिंधी:

“علي ڪتاب پڙھي ٿو.”

दोनों ही रूप अर्थ में समान हैं, परंतु लिपि और ध्वनि अभिव्यक्ति में अंतर है।

इस प्रकार, सिंधी भाषा की वर्णमाला न केवल ध्वन्यात्मक दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि इसकी द्विलिपिकीय परंपरा (Devanagari और Arabic-Sindhi दोनों में लेखन) इसे भारत की अन्य भाषाओं में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है।

सिंधी भाषा की ध्वनि एवं शब्द संरचना (Phonology and Morphology)

सिंधी भाषा की ध्वनि व्यवस्था अत्यंत समृद्ध है। इसमें 46 से अधिक ध्वनियाँ (Phonemes) पाई जाती हैं, जिनमें से कई ध्वनियाँ अन्य भारतीय भाषाओं में नहीं मिलतीं।

सिंधी का शब्द-क्रम (Word Order) सामान्यतः कर्त्ता + कर्म + क्रिया (SOV) होता है, ठीक वैसे ही जैसे हिन्दी या पंजाबी में।

उदाहरण के लिए —

“अली किताब पढ़े है।”

(यहाँ ‘अली’ कर्ता है, ‘किताब’ कर्म है और ‘पढ़े है’ क्रिया है।)

सिंधी में संज्ञा (Noun), सर्वनाम (Pronoun) और विशेषण (Adjective) — तीनों लिंग (Gender) और कारक (Case) के अनुसार परिवर्तित होते हैं।

क्रिया (Verb) काल (Tense), पहलू (Aspect), मनोदशा (Mood) और वाच्य (Voice) को नियंत्रित करती है।

संज्ञाओं का बहुवचन प्रायः प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, जैसे—

- “किताब” → “किताबूं” (किताबें)

- “मित्र” → “मित्रूं” (मित्रगण)

लिंग निर्धारण भी प्रत्ययों से होता है —

- पुल्लिंग शब्दों के लिए “-o” या “-u”

- स्त्रीलिंग के लिए “-i” या “-e”

सर्वनाम प्रणाली में व्यक्ति (Person), संख्या (Number) और लिंग (Gender) का समन्वय होता है।

विशेषण प्रायः संज्ञा से पूर्व लगाए जाते हैं और संज्ञा के लिंग एवं वचन के अनुसार रूप बदलते हैं।

सिंधी भाषा की ध्वनि और व्याकरणिक संरचना – उदाहरण

ध्वनि व्यवस्था (Phonetic System)

सिंधी भाषा में लगभग 46 से अधिक ध्वनियाँ (Phonemes) पाई जाती हैं। इनमें स्वर (Vowels) और व्यंजन (Consonants) दोनों प्रकार की ध्वनियाँ शामिल हैं।

सिंधी की कुछ ध्वनियाँ अन्य भारतीय भाषाओं में नहीं मिलतीं, जैसे —

ڄ (j̃), ڙ (ṛh), ڱ (ṅ), ٻ (bʱ), ڦ (phʰ), ڳ (gʱ) आदि।

उदाहरण :

| शब्द | उच्चारण | अर्थ |

|---|---|---|

| ڳالھ | gaalh | बात |

| ٻار | baar | बच्चा |

| ڱارو | ngaro | गहरा रंग |

| ڇاڱو | chhaṅgo | अच्छा |

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि सिंधी में नासिक्य (nasalized) और aspirated ध्वनियाँ अधिक प्रयोग होती हैं, जिससे इसकी ध्वनि प्रणाली अत्यंत समृद्ध बनती है।

शब्द क्रम (Word Order)

सिंधी भाषा में वाक्य की संरचना का क्रम सामान्यतः कर्त्ता + कर्म + क्रिया (Subject + Object + Verb) होता है।

यह वही क्रम है जो हिन्दी और पंजाबी में भी पाया जाता है।

उदाहरण:

अली किताब पढ़े है।

(Ali kitaab padhe hai.)

विश्लेषण:

| पद | प्रकार | अर्थ |

|---|---|---|

| अली | कर्ता (Subject) | जो कार्य कर रहा है |

| किताब | कर्म (Object) | जिस पर कार्य हो रहा है |

| पढ़े है | क्रिया (Verb) | किया गया कार्य |

👉 इस वाक्य में ‘अली’ कर्ता है, ‘किताब’ कर्म है, और ‘पढ़े है’ क्रिया है।

अतः क्रम = कर्त्ता + कर्म + क्रिया (SOV)

संज्ञा (Noun) के रूप परिवर्तन

सिंधी में संज्ञाएँ लिंग (Gender), वचन (Number) और कारक (Case) के अनुसार बदलती हैं।

(क) लिंग परिवर्तन

सिंधी में दो लिंग होते हैं —

- पुल्लिंग (Masculine)

- स्त्रीलिंग (Feminine)

लिंग सूचक प्रत्यय:

- पुल्लिंग शब्दों के लिए — “-o” या “-u”

- स्त्रीलिंग शब्दों के लिए — “-i” या “-e”

उदाहरण:

| पुल्लिंग | स्त्रीलिंग | हिन्दी अर्थ |

|---|---|---|

| نالو (naalo) | نالي (naali) | नाम |

| دوستو (dosto) | دوستي (dosti) | मित्र |

| ڳاھڪو (gaahko) | ڳاھڪي (gaahki) | ग्राहक |

👉 स्पष्ट है कि स्त्रीलिंग रूपों में “-i” या “-e” प्रत्यय जुड़ता है।

(ख) वचन परिवर्तन

सिंधी में बहुवचन (Plural) प्रायः संज्ञा में -ूं (ūn) प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है।

उदाहरण:

| एकवचन (Singular) | बहुवचन (Plural) | हिन्दी अर्थ |

|---|---|---|

| ڪتاب (kitaab) | ڪتابون (kitaabūn) | किताब → किताबें |

| دوست (dost) | دوستون (dostūn) | मित्र → मित्रगण |

| گھر (ghar) | گهرون (gharūn) | घर → घरों |

(ग) कारक परिवर्तन

संज्ञाओं के अंत में कारक (Case) के अनुसार रूपांतर होते हैं —

जैसे हिन्दी में “राम”, “राम का”, “राम से” आदि।

सिंधी में भी समान प्रणाली है।

उदाहरण:

| कारक | सिंधी रूप | हिन्दी अर्थ |

|---|---|---|

| कर्ता कारक | علي ڪتاب پڙھي ٿو | अली किताब पढ़ता है |

| सम्प्रदान कारक | ڪتاب عليءَ کي ڏنئم | मैंने किताब अली को दी |

| सम्बन्ध कारक | عليءَ جو دوست | अली का मित्र |

सर्वनाम (Pronouns)

सिंधी में सर्वनाम व्यक्ति (Person), संख्या (Number) और लिंग (Gender) के अनुसार बदलते हैं।

सिंधी सर्वनाम सारणी:

| व्यक्ति | एकवचन | बहुवचन | हिन्दी अर्थ |

|---|---|---|---|

| प्रथम पुरुष | مان (maan) | اسان (asan) | मैं / हम |

| द्वितीय पुरुष | تون (toon) | توهان (tohaan) | तू / तुम / आप |

| तृतीय पुरुष (पुल्लिंग) | هو (ho) | اهي (ahe) | वह / वे |

| तृतीय पुरुष (स्त्रीलिंग) | هي (he) | اهي (ahe) | वह / वे |

उदाहरण:

- مان پڙهان ٿو → मैं पढ़ता हूँ

- تون لکي ٿو → तुम लिखते हो

- هو ڳالهائي ٿو → वह बोलता है

- اسان وڃون ٿا → हम जाते हैं

👉 सर्वनामों के साथ क्रिया का रूप व्यक्ति और संख्या के अनुसार बदलता है।

विशेषण (Adjective)

विशेषण संज्ञा के पूर्व लगाए जाते हैं और संज्ञा के लिंग व वचन के अनुसार रूप बदलते हैं।

उदाहरण:

| विशेषण | संज्ञा | वाक्य | हिन्दी अर्थ |

|---|---|---|---|

| سٺو (sutho) | ماڻهو (maaṇu) | سٺو ماڻهو آهي। | अच्छा आदमी है। |

| سٺي (suthi) | عورت (aurat) | سٺي عورت آهي। | अच्छी स्त्री है। |

| سٺا (sutha) | ماڻھوَ (maaṇha) | سٺا ماڻھوَ آهن۔ | अच्छे लोग हैं। |

| سٺيون (suthiyoon) | عورتون (auratoon) | سٺيون عورتون آهن۔ | अच्छी स्त्रियाँ हैं। |

👉 यहाँ “sutho → suthi → sutha → suthiyoon” रूप परिवर्तन लिंग और वचन पर निर्भर करता है।

क्रिया (Verb) और उसका रूप परिवर्तन

सिंधी क्रिया प्रणाली अत्यंत संगठित है।

यह काल (Tense), पहलू (Aspect), मनोदशा (Mood) और वाच्य (Voice) को प्रदर्शित करती है।

(क) वर्तमान काल (Present Tense)

| व्यक्ति | क्रिया रूप (पढ़ना = پڙھڻ) | हिन्दी अर्थ |

|---|---|---|

| مان پڙهان ٿو | मैं पढ़ता हूँ | |

| تون پڙهين ٿو | तुम पढ़ते हो | |

| هو پڙھي ٿو | वह पढ़ता है | |

| اسان پڙهون ٿا | हम पढ़ते हैं | |

| توهان پڙهيو ٿا | आप पढ़ते हैं | |

| اهي پڙھن ٿا | वे पढ़ते हैं |

(ख) भूतकाल (Past Tense)

| व्यक्ति | उदाहरण | हिन्दी अर्थ |

|---|---|---|

| مان پڙهيو | मैंने पढ़ा | |

| تون پڙهيو | तुमने पढ़ा | |

| هو پڙهيو | उसने पढ़ा | |

| اسان پڙهيا | हमने पढ़ा | |

| اهي پڙهيا | उन्होंने पढ़ा |

(ग) भविष्यकाल (Future Tense)

| व्यक्ति | उदाहरण |

|---|---|

| مان پڙهندس | मैं पढ़ूँगा |

| تون پڙهندين | तुम पढ़ोगे |

| هو پڙهندو | वह पढ़ेगा |

| اسان پڙهنداسون | हम पढ़ेंगे |

| اهي پڙهندا | वे पढ़ेंगे |

👉 क्रिया का रूप व्यक्ति, संख्या और लिंग के अनुसार भिन्न होता है।

समन्वित उदाहरण

अब तक सीखे गए सभी तत्वों को मिलाकर एक वाक्य का व्याकरणिक विश्लेषण देखें —

“سٺو علي ڪتاب پڙھي ٿو”

(sutho Ali kitaab padhe tho)

→ “अच्छा अली किताब पढ़ता है।”

विश्लेषण:

| पद | प्रकार | अर्थ | विशेषता |

|---|---|---|---|

| سٺو (sutho) | विशेषण | अच्छा | लिंग और वचन के अनुसार ‘अली’ से मेल खाता है |

| علي (Ali) | संज्ञा / कर्ता | अली | पुल्लिंग, एकवचन |

| ڪتاب (kitaab) | संज्ञा / कर्म | किताब | स्त्रीलिंग, एकवचन |

| پڙھي ٿو (padhe tho) | क्रिया | पढ़ता है | वर्तमान काल, पुल्लिंग, एकवचन |

👉 यहाँ पूरा वाक्य क्रम — कर्त्ता (Ali) + कर्म (Kitaab) + क्रिया (Padhe tho) का अनुसरण करता है।

संक्षिप्त सारणी (Quick Summary Table)

| तत्व | नियम | उदाहरण | हिन्दी अर्थ |

|---|---|---|---|

| शब्द क्रम | कर्त्ता + कर्म + क्रिया | अली किताब पढ़े है | अली किताब पढ़ता है |

| लिंग | -o / -u (पुल्लिंग), -i / -e (स्त्रीलिंग) | نالو → نالي | नाम → स्त्रीलिंग रूप |

| वचन | बहुवचन के लिए “-oon” | ڪتاب → ڪتابون | किताब → किताबें |

| सर्वनाम | व्यक्ति, संख्या, लिंग आधारित | مان → मैं, تون → तुम | |

| विशेषण | संज्ञा से पहले, लिंग/वचनानुसार रूप बदलता है | سٺو ماڻهو | अच्छा आदमी |

| क्रिया | काल व व्यक्ति के अनुसार रूप बदलता है | پڙھي ٿو | पढ़ता है |

सिंधी भाषा की व्याकरणिक संरचना अत्यंत संगठित और समृद्ध है। इसमें ध्वन्यात्मक विविधता, प्रत्यय प्रणाली और लिंग-नियमों की सूक्ष्मता देखने को मिलती है।

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया — सभी आपस में सामंजस्य रखते हैं और एक लचीली परंतु सुव्यवस्थित संरचना बनाते हैं।

इस प्रकार सिंधी भाषा न केवल ध्वनियों और व्याकरण की दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि अपने संरचनात्मक सामंजस्य और सांस्कृतिक गहराई के कारण यह भारतीय आर्य भाषाओं के समूह में एक विशिष्ट स्थान रखती है।

सिंधी भाषा के शब्द भंडार, प्रश्नवाचक संरचना और सामान्य वाक्य प्रयोग

सिंधी भाषा का शब्द-संसार (Vocabulary) अत्यंत समृद्ध और विविध है। इसकी जड़ें संस्कृत, फ़ारसी और अरबी के गहरे प्रभाव में विकसित हुई हैं, जिससे इसमें ध्वन्यात्मक और अर्थगत दोनों स्तरों पर बहुरूपता देखने को मिलती है। यह भाषा अपने दैनिक प्रयोगों में अत्यंत सहज और स्वाभाविक प्रतीत होती है। नीचे सिंधी भाषा के कुछ मूल शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, नकारात्मक पद तथा सामान्य वाक्य उदाहरणों सहित प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो इसकी व्यावहारिकता और अभिव्यक्ति की विशिष्टता को दर्शाते हैं।

सिंधी भाषा के कुछ सामान्य शब्द (Common Sindhi Words)

सिंधी भाषा में दैनिक जीवन से जुड़े अनेक शब्द सीधे-सादे और उच्चारण में सरल हैं। ये शब्द अधिकांशतः फ़ारसी या संस्कृत से व्युत्पन्न हैं। उदाहरण के लिए —

| सिंधी शब्द | उच्चारण (Roman Script) | अर्थ (हिन्दी) |

|---|---|---|

| دن | din | दिन |

| روز | roz | दिन / दिवस |

| رات | rat | रात |

| صبح | subah | सुबह |

| شام | shaam | शाम |

| دو | du | दो |

| تله | tla | तीन |

| چار | chaar | चार |

| پنج | paanch | पाँच |

| شش | shash | छह |

| ست | sat | सात |

| اَڳ | ag | आठ |

| نو | nu | नौ |

| دس | das | दस |

| جي | ji | आना |

| جا | ja | जाना |

| رکڻ | rikan | खाना |

| پين | peen | पीना |

| ڪر | kar | काम करना |

| سونهو | suno | सुनना |

| بول | bol | बोलना |

| ديڻ | deekh | देखना |

| مل | mil | मिलना |

| ڌو | dho | देना |

इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि सिंधी भाषा में ध्वनियों की विविधता के साथ-साथ संस्कृत और अरबी प्रभाव का सुंदर समायोजन मिलता है।

प्रश्नवाचक शब्द (Interrogative Words in Sindhi)

प्रश्नवाचक शब्द किसी भी भाषा में संवाद की आत्मा होते हैं। सिंधी में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होने वाले शब्द अत्यंत अभिव्यंजक और सरल हैं —

| सिंधी शब्द | उच्चारण (Roman Script) | अर्थ (हिन्दी) |

|---|---|---|

| جو | jo | क्या |

| ڪيو | kyo | क्यों |

| ڪو | ko | कौन |

| ڪيئن | kyen | कहाँ / कैसे |

| ڪودا | koda | कैसे |

| ڪم | kam | कितना |

| ڪمش؟ | kamsh | कितने |

| جنهن | jenhen | कब |

| ڪيس | keys | कितनी बार |

| ڪولهو | kolho | कितनी लंबाई |

| ڪيئن | kyen | क्यों |

| ڪي سواءِ | kyi sawai | कैसे आए |

| ڪنهن | kenhen | किसे |

| ڪنھن | kenhen | किसका |

इन शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के निर्माण में होता है, जैसे —

- “توھان جو نالو ڇا آهي؟” (Tuhan jo naalo chha aahi?) — आपका नाम क्या है?

- “اوهو ڪٿان آيو؟” (Oho kathan aayo?) — वह कहाँ से आया?

नकारात्मक शब्द और पद (Negative Words and Expressions)

सिंधी में निषेध या ‘न’ का भाव प्रकट करने के लिए कई प्रकार के पद प्रयुक्त होते हैं। इनमें से कुछ अरबी और फ़ारसी से आए हैं, जबकि कुछ स्वदेशी रूप से विकसित हुए हैं। उदाहरण —

| सिंधी शब्द | उच्चारण (Roman Script) | अर्थ (हिन्दी) |

|---|---|---|

| ناهي | nai | न |

| نا | na | नहीं |

| نئي | nei | न ही / नहीं भी |

| نه بيار | ne bayar | नहीं हो सकते |

| نه ڪري | ne kare | मत करो |

| نه جي | ne ji | कुछ नहीं |

| نئون هئون | neun heun | कोई नहीं |

| نا آهي | na aai | नहीं आता |

| نه ڪولهو | ne kolho | नहीं टिकता |

| نه آهي | ne aai | अस्तित्व नहीं है |

| نه جوڙو | ne joru | काम नहीं करता |

इन शब्दों का प्रयोग करके निषेधात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे —

- “مان نه وڃان.” (Maan na wanjan) — मैं नहीं जाऊँगा।

- “اوهو نه ٿو اچي.” (Oho na thyo achi) — वह नहीं आता।

सामान्य वाक्य और उनका प्रयोग (Common Sentences in Sindhi)

सिंधी भाषा में वाक्य संरचना सामान्यतः कर्त्ता + कर्म + क्रिया क्रम का अनुसरण करती है, जैसा हिन्दी में होता है। नीचे कुछ प्रचलित वाक्य दिए गए हैं —

| सिंधी वाक्य | उच्चारण (Roman Script) | हिन्दी अर्थ |

|---|---|---|

| منهنجي نه آهي | Maneji ne aai | मैं नहीं हूँ |

| توهان جي آهي | Tuhan ji aai | तुम यहाँ हो |

| ۾نهي آهي | Wenei aai | वह यहाँ है |

| سو سان جي آهي | So saan ji aai | हम यहाँ हैं |

| ۾نھنجي آهي | Weneji aai | वे यहाँ हैं |

| سو جا آهي | So ja aai | वहाँ जाओ |

| سو گهري آهي | So ghere aai | यहाँ आओ |

| سو ڪري آهي | So kare aai | इसे करो |

| سو ڪولو آهي | So kolo aai | इसे खाओ |

| سو پڙهي آهي | So pare aai | इसे पीओ |

| سو سولهي آهي | So sole aai | इसे ले लो |

| سو گلو آهي | So galo aai | इसे बोलो |

| سو ڪھوري آهي | So khore aai | करो |

| سو جوڙو آهي | So joru aai | काम करो |

| سو سڃو آهي | So sako aai | सोओ |

| سو بياري آهي | So bayari aai | इसे खरीदो |

| سو سڪو آهي | So sko aai | इसे बेचो |

| سو ڌري آهي | So dhare aai | इसे थामो |

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि सिंधी भाषा न केवल ध्वन्यात्मक रूप से समृद्ध है, बल्कि इसकी वाक्य रचना भी तार्किक और सहज है। इसके वाक्यों में क्रिया अंत में आती है और अर्थवत्ता के आधार पर शब्द-रूप बदलते हैं।

सिंधी भाषा का शब्द-संसार, प्रश्नवाचक संरचना, नकारात्मक पदावली और वाक्य-विन्यास, सभी इस बात के प्रमाण हैं कि यह भाषा भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे व्यवस्थित और ध्वन्यात्मक रूप से परिपक्व भाषाओं में से एक है। इसके शब्दों में भाव-संवेदनशीलता, लिपि में कलात्मकता, और वाक्य-रचना में व्याकरणिक संतुलन — तीनों का अद्भुत मेल मिलता है। यही गुण इसे न केवल सिंध प्रांत की पहचान बनाते हैं, बल्कि भारत की भाषाई विविधता में एक महत्वपूर्ण कड़ी भी स्थापित करते हैं।

सिंधी साहित्य और सांस्कृतिक योगदान

सिंधी भाषा का साहित्य अपनी विशिष्ट काव्य परंपरा और दार्शनिक गहराई के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से सूफ़ी कवियों — शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सच्चल सरमस्त और खुशहाल खट्टक — ने सिंधी साहित्य को आध्यात्मिक ऊँचाइयों तक पहुँचाया।

शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की रचना “शाह जो रिसालो” सिंधी साहित्य का अमर ग्रंथ है, जिसमें लोककथाएँ, प्रेमकथाएँ और मानवता के सार्वभौमिक संदेश समाहित हैं।

औपनिवेशिक काल में सिंधी साहित्य ने आधुनिकता की दिशा में कदम बढ़ाया। गद्य, पत्रकारिता और उपन्यास विधा का विकास हुआ। आज भी सिंधी भाषा में समाचार पत्र, टीवी चैनल, रेडियो प्रसारण और डिजिटल मीडिया सक्रिय हैं।

सिंधी साहित्य: इतिहास, प्रमुख कृतियाँ और सांस्कृतिक विरासत

सिंधी भाषा की तरह ही उसका साहित्य भी अत्यंत प्राचीन, गहन और भावनात्मक परंपरा से जुड़ा हुआ है। सिंधी साहित्य का इतिहास लगभग आठवीं शताब्दी से आरंभ माना जाता है। यह वह काल था जब सिंध क्षेत्र में सूफी और भक्ति आंदोलनों का प्रभाव तेजी से फैल रहा था। इन्हीं आंदोलनों ने सिंधी साहित्य को आध्यात्मिकता, प्रेम, मानवता और समरसता के आदर्शों से भर दिया।

सिंधी साहित्य के प्रारंभिक चरण में काव्य ही इसका प्रमुख माध्यम था, जिसके द्वारा सूफी संतों ने ईश्वर-प्रेम, आत्मा की शुद्धता और मानव समानता का संदेश जन-जन तक पहुँचाया। बाद में, गद्य, लोककथाओं, ऐतिहासिक ग्रंथों और धार्मिक आख्यानों के रूप में इसका स्वरूप और भी व्यापक होता चला गया।

सिंधी साहित्य की उत्पत्ति और विकास (Origin and Evolution of Sindhi Literature)

सिंधी साहित्य की जड़ें गहराई से सूफी दर्शन और लोक परंपरा में निहित हैं। इस साहित्य में संस्कृत काव्य परंपरा और अरबी-फ़ारसी गद्य शैली का समन्वय दिखाई देता है।

प्रारंभिक काल में, सिंधी कवियों ने अपने काव्य में प्रेम, भक्ति, सत्य, मानवता और सामाजिक समानता जैसे विषयों को केंद्र में रखा। बाद के युग में यह साहित्य धार्मिक से आगे बढ़कर सामाजिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रवादी चेतना का भी वाहक बना।

सूफी संतों ने सिंधी कविता को जनसामान्य से जोड़ने का कार्य किया। उनकी रचनाएँ केवल धार्मिक नहीं थीं, बल्कि उनमें मानव जीवन की गहराई, प्रेम और पीड़ा की अनुभूति झलकती थी। यही कारण है कि सिंधी साहित्य को भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे मानवीय और आध्यात्मिक परंपराओं में से एक माना जाता है।

सिंधी साहित्य की प्रमुख कृतियाँ (Major Works of Sindhi Literature)

सदियों के लंबे काल में सिंधी साहित्य ने अनेक अमर ग्रंथों और कविताओं को जन्म दिया, जिन्होंने इसकी साहित्यिक और सांस्कृतिक धारा को सशक्त बनाया। कुछ प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं —

| क्रम | कृति का नाम | लेखक / कवि | विधा / प्रकार |

|---|---|---|---|

| 1 | “शाह जो रिसालो” | शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई | सूफी काव्य संग्रह |

| 2 | “उमर मरवी” | हिदायत अली शाई | लोककथा-आधारित कविता |

| 3 | “सोहनी महिवाल” | फ़ज़ल शाह | प्रेम आख्यान |

| 4 | “लाल लाल दुनिया” | अयूब खुहर | आधुनिक उपन्यास |

| 5 | “सिंध जो अजरक” | डॉ. नबी बक्स खान बलोच | सांस्कृतिक निबंध |

| 6 | “सिंध जो कौमियत” | हमायूँ खान | राष्ट्रीय चेतना पर लेख |

| 7 | “सिंधी अदबी तारीख” | डॉ. एन.ए. बलूच | साहित्य इतिहास |

| 8 | “सिंधी साहित्य तारीख” | गुलाम अली अल्लाना | आलोचनात्मक इतिहास |

| 9 | “मूमल रानो” | इमदाद हुसैनी | प्रेमकथा काव्य |

| 10 | “बानो” | कुरतुलऐन हैदर | आधुनिक कथासाहित्य |

इन कृतियों ने सिंधी साहित्य को न केवल गहराई दी, बल्कि उसे विविध विषयों और विधाओं में विस्तृत भी किया।

“शाह जो रिसालो” — सिंधी साहित्य का अमर ग्रंथ (Shah Jo Risalo: The Soul of Sindhi Poetry)

सिंधी साहित्य की चर्चा “शाह जो रिसालो” के बिना अधूरी है। यह ग्रंथ सूफी संत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की अमर कविताओं का संग्रह है, जो आध्यात्मिकता और मानवीय प्रेम का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है।

“शाह जो रिसालो” में भिटाई ने ईश्वर-प्रेम, आत्मा की शुद्धि, स्त्री-शक्ति, और मानव समानता के गूढ़ भावों को सहज भाषा में व्यक्त किया है। इस ग्रंथ में प्रयुक्त प्रतीक, रूपक और लोककथाएँ आज भी सिंधी समाज की आत्मा में जीवित हैं।

यह कृति केवल साहित्य नहीं, बल्कि सिंधी संस्कृति का जीवंत दर्पण है, जिसमें सिंध की मिट्टी की खुशबू और लोक-जीवन की आत्मीयता समाहित है।

आधुनिक सिंधी साहित्य (Modern Sindhi Literature)

स्वतंत्रता के पश्चात् सिंधी साहित्य ने आधुनिक रूप ग्रहण किया। विभाजन के बाद जब सिंधी समुदाय भारत के विभिन्न राज्यों में बसा, तो उनके अनुभवों, विस्थापन की पीड़ा, सांस्कृतिक संघर्ष और पहचान की खोज ने नई विषयवस्तु को जन्म दिया।

अयूब खुहर, इमदाद हुसैनी, हमायूँ खान, डॉ. एन.ए. बलूच, और कुरतुलऐन हैदर जैसे लेखकों ने इस काल में सिंधी साहित्य को आधुनिक सोच और समसामयिक यथार्थ से जोड़ा।

इन रचनाकारों ने केवल भाषा की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसे वैश्विक साहित्यिक संवाद का हिस्सा भी बनाया।

सिंधी साहित्य और सांस्कृतिक पहचान (Sindhi Literature and Cultural Identity)

सिंधी साहित्य केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि सिंधी समाज की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का प्रतीक भी है।

इस साहित्य में प्रेम, करुणा, एकता, धार्मिक सहिष्णुता और मानवतावाद के आदर्श गहराई से विद्यमान हैं। यही कारण है कि आज भी सिंधी लोग अपनी भाषा और साहित्य को अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित करते हैं।

सिंधी साहित्य ने समय-समय पर समाज में संवाद, सह-अस्तित्व और मानवता के मूल्यों को सशक्त बनाया है। वर्तमान में भी अनेक लेखक, कवि और नाटककार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे यह भाषा जीवंत बनी हुई है।

सारांशतः, सिंधी साहित्य एक दीर्घ, जीवंत और समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी जड़ें प्राचीन आध्यात्मिकता में हैं, किन्तु इसकी शाखाएँ आधुनिक विचार और वैश्विक दृष्टिकोण तक फैली हैं।

“शाह जो रिसालो” जैसी कृतियाँ आज भी इस बात की गवाही देती हैं कि सिंधी साहित्य केवल शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि आत्मा और संस्कृति का संवाद है।

आज भी सिंधी लेखक अपनी मातृभाषा में सृजन कर रहे हैं, जिससे यह परंपरा निरंतर विकसित हो रही है। सिंधी साहित्य न केवल सिंध की मिट्टी की कहानी कहता है, बल्कि यह भारतीय भाषाई और सांस्कृतिक एकता का भी एक उज्ज्वल प्रतीक है।

भारत में सिंधी भाषा का संवैधानिक दर्जा

भारत सरकार ने 1967 में सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची (Eighth Schedule) में शामिल किया।

इससे सिंधी को भारत की संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं में स्थान मिला।

यह मान्यता भारत में सिंधी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और भाषाई अधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी।

भारत में सिंधी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद (National Council for Promotion of Sindhi Language) की स्थापना की गई है, जो नई पुस्तकों, शब्दकोशों और शैक्षिक सामग्री के प्रकाशन में सक्रिय भूमिका निभा रही है।

सिंधी भाषा की आधुनिक स्थिति और चुनौतियाँ

आज सिंधी भाषा वैश्विक स्तर पर करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाती है, किंतु प्रवासी समुदायों में इसका प्रयोग सीमित होता जा रहा है।

शहरीकरण, शिक्षा के माध्यम में अंग्रेज़ी का बढ़ता प्रभाव और पीढ़ियों के बीच भाषा के प्रयोग में कमी ने इसके संरक्षण की चुनौती बढ़ा दी है।

फिर भी डिजिटल युग में सिंधी भाषा के लिए नए अवसर खुले हैं —

- ऑनलाइन सिंधी शब्दकोश,

- ई-पत्रिकाएँ,

- Unicode आधारित फ़ॉन्ट,

- और सोशल मीडिया पर सक्रिय सिंधी समुदाय,

इन सबने इस भाषा को नई ऊर्जा दी है।

सिंधी भाषा की विशेषताएँ (Distinctive Features)

- संस्कृत, अरबी और फ़ारसी का समन्वय — तीनों भाषाओं के शब्दों और व्याकरणिक रूपों का प्रभाव।

- समृद्ध लिपि प्रणाली — 52 अक्षरों वाली विस्तृत फ़ारसी-अरबी लिपि।

- सांस्कृतिक विविधता — धार्मिक, लोकगीतों और सूफ़ी परंपरा में गहराई से जुड़ी।

- द्वि-लिपीय प्रयोग — पाकिस्तान में नस्तालिक, भारत में देवनागरी और नस्तालिक दोनों।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रसार — मध्य-पूर्व, यूरोप और अमेरिका तक फैली हुई बोली।

- संवैधानिक मान्यता — भारत में आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा।

सिंधी भाषा और अन्य आर्य भाषाओं से तुलना

| विशेषता | हिन्दी | पंजाबी | गुजराती | सिंधी |

|---|---|---|---|---|

| भाषा परिवार | इंडो-आर्यन | इंडो-आर्यन | इंडो-आर्यन | इंडो-आर्यन |

| लिपि | देवनागरी | गुरुमुखी | गुजराती | फ़ारसी-अरबी / देवनागरी |

| शब्द क्रम | SOV | SOV | SOV | SOV |

| प्रमुख प्रभाव | संस्कृत, फ़ारसी | फ़ारसी, उर्दू | संस्कृत, फ़ारसी | संस्कृत, फ़ारसी, अरबी |

| वक्ता (करोड़ में) | ~60 | ~40 | ~5.5 | ~2.1 |

| आधिकारिक स्थिति | भारत | भारत | भारत | पाकिस्तान, भारत (संवैधानिक भाषा) |

संक्षिप्त पुनरावृत्ति सारणी (Quick Revision Table)

| शीर्षक | विवरण |

|---|---|

| भाषा परिवार | आर्य भाषा परिवार (Indo-Aryan) |

| मुख्य बोली क्षेत्र | सिंध (पाकिस्तान), गुजरात, कच्छ (भारत) |

| कुल वक्ता | लगभग 2.1 करोड़ (21 मिलियन) |

| लिपि | फ़ारसी-अरबी (नस्तालिक) तथा देवनागरी |

| वर्णमाला | 52 अक्षर (34 फ़ारसी + 18 सिंधी विशेष) |

| शब्द क्रम | कर्त्ता + कर्म + क्रिया (SOV) |

| संवैधानिक स्थिति (भारत) | संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित |

| प्रमुख प्रभाव | संस्कृत, फ़ारसी, अरबी |

| प्रमुख कवि | शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सच्चल सरमस्त |

| आधिकारिक भाषा | पाकिस्तान |

| विशेषता | बहुभाषिक प्रभाव, सूफ़ी साहित्य, द्वि-लिपीय लेखन परंपरा |

सिंधी भाषा भारतीय उपमहाद्वीप की उस समन्वित परंपरा की प्रतीक है जहाँ धर्म, संस्कृति और भाषा एक-दूसरे में घुल-मिल जाते हैं। यह भाषा न केवल सिंध प्रदेश की पहचान है, बल्कि भारतीय भाषाई संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। इसका संरक्षण और संवर्धन हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इसकी मधुरता, व्याकरणिक समृद्धि और सांस्कृतिक गहराई का अनुभव कर सकें।

निष्कर्ष

सिंधी भाषा केवल एक भाषाई प्रणाली नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की सांस्कृतिक धारा का जीवंत अंग है। इसमें संस्कृत की प्राचीनता, फ़ारसी की मधुरता, और अरबी की गहराई का अनूठा संगम मिलता है।

सिंधी भाषा ने समय के हर दौर में स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुरूप ढाला है — चाहे वह अरब आक्रमणों का काल हो, औपनिवेशिक शासन का दौर, या आधुनिक वैश्वीकरण का युग। इसकी जीवटता इसी में है कि यह न केवल पाकिस्तान और भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है।

यदि सिंधी समाज अपनी भाषा के अध्ययन, शिक्षण और प्रचार में निरंतर रुचि बनाए रखे, तो यह भाषा न केवल जीवित रहेगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रेरणास्रोत भी बनेगी।

इन्हें भी देखें –

- मातृभाषा: परिभाषा, अर्थ, विशेषताएँ और दिवस – संस्कृति, पहचान और अभिव्यक्ति का आधार

- राष्ट्रभाषा : स्वरूप, अवधारणा, परिभाषा और महत्व

- राजभाषा : भारत की राजभाषा, राज्यों की राजभाषाएं, परिभाषा, महत्व और सूची

- रीतिकाल के कवि और रचनाएँ

- गद्यकाव्य : परिभाषा, विकास, प्रमुख रचनाएँ और साहित्य में महत्व

- मिश्र काव्य : परिभाषा, स्वरूप, प्रमुख छंद व उदाहरण

- संप्रदाय और वाद : उत्पत्ति, परिभाषा, विकास और साहित्यिक-दर्शनिक परंपरा

- भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तक | Darshan & Pravartak

- नाट्यशास्त्र : उद्भव, विकास, अध्याय, टीकाएँ एवं भारतीय नाट्य परम्परा