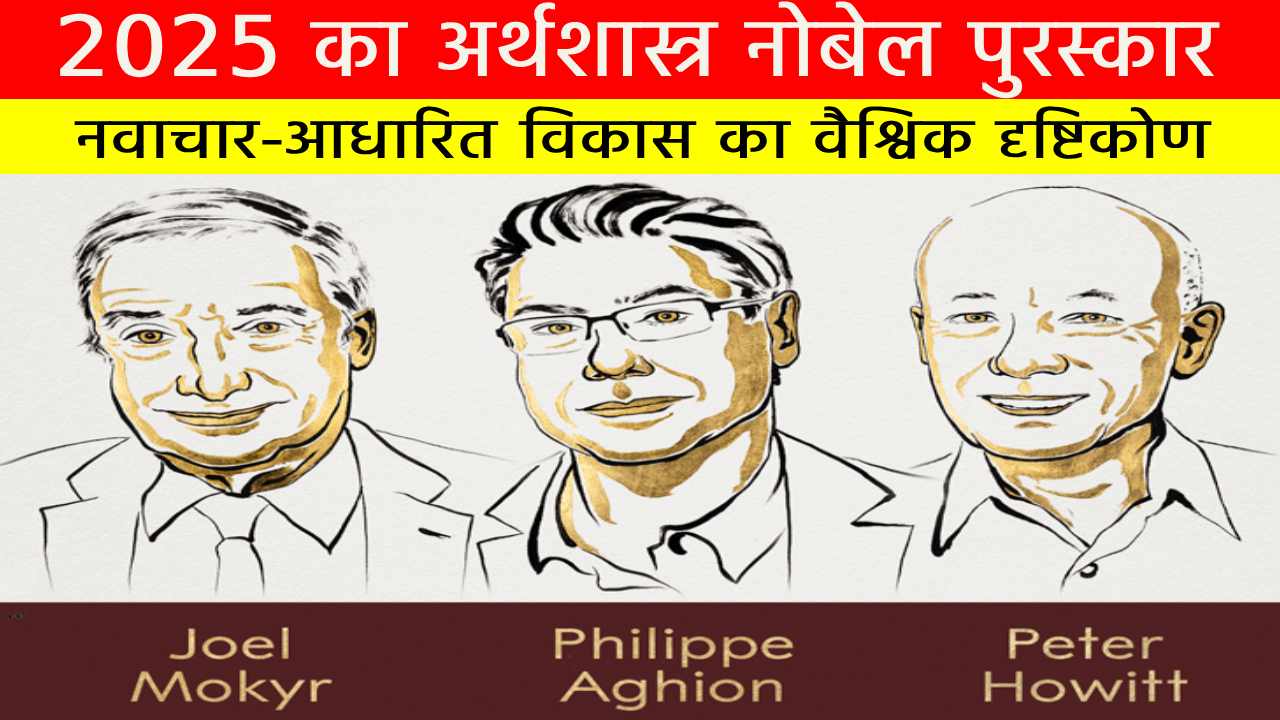

2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Economic Sciences 2025) तीन प्रख्यात अर्थशास्त्रियों — जोएल मोक्यर (Joel Mokyr), फिलिप एघियन (Philippe Aghion) और पीटर हाउइट (Peter Howitt) — को “इनोवेशन-ड्रिवन आर्थिक विकास” (Innovation-Driven Economic Growth) की व्याख्या के लिए प्रदान किया गया है। इन वैज्ञानिकों के शोध ने यह स्पष्ट किया कि दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि केवल पूंजी या निवेश पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तकनीकी प्रगति, नवाचार और प्रतिस्पर्धा ही विकास के वास्तविक इंजन हैं। जोएल मोक्यर ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह दिखाया कि औद्योगिक क्रांति के बाद तकनीकी प्रगति कैसे समाज का “न्यू नॉर्मल” बन गई, जबकि एघियन और हाउइट ने अपने प्रसिद्ध “क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल” (Creative Destruction Model) के माध्यम से यह बताया कि नई तकनीकें पुराने ढाँचों को चुनौती देकर सतत विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

यह नोबेल पुरस्कार न केवल शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सरकारों, उद्योगों और नीति-निर्माताओं के लिए भी दिशानिर्देश प्रदान करता है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में सफलता के लिए नवाचार को केंद्र में रखना अनिवार्य है। 2025 का यह सम्मान इस बात का प्रतीक है कि नवाचार, ज्ञान और प्रतिस्पर्धा ही आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता और समृद्धि की सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं।

अर्थशास्त्र और नवाचार का संगम

विश्व अर्थशास्त्र के इतिहास में 2025 का वर्ष एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज होगा, क्योंकि इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार (The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel) उन तीन महान अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है जिन्होंने यह समझने की गहरी अंतर्दृष्टि दी कि आर्थिक विकास का असली इंजन क्या है।

ये तीन नाम हैं — जोएल मोक्यर (Joel Mokyr), फिलिप एघियन (Philippe Aghion) और पीटर हाउइट (Peter Howitt)। इन तीनों ने सामूहिक रूप से “इनोवेशन-ड्रिवन आर्थिक विकास” (Innovation-Driven Economic Growth) के उस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया है, जिसने न केवल आधुनिक अर्थव्यवस्था की व्याख्या को नया रूप दिया, बल्कि यह भी बताया कि कैसे तकनीकी प्रगति, रचनात्मकता और प्रतिस्पर्धा ही सतत विकास (Sustainable Growth) की नींव हैं।

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज़ (Royal Swedish Academy of Sciences) द्वारा जारी घोषणा में कहा गया कि इन अर्थशास्त्रियों का कार्य यह दर्शाता है कि नवाचार (Innovation) मात्र एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह विकास का केंद्रबिंदु है। उनके शोध ने यह भी स्पष्ट किया कि दीर्घकालीन आर्थिक प्रगति केवल पूंजी निवेश, श्रम या संसाधनों की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि समाज नई तकनीकों को अपनाने और पुराने ढाँचों को बदलने में कितना सक्षम है।

2025 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा

10 अक्टूबर 2025 को स्टॉकहोम से जारी आधिकारिक बयान में घोषणा की गई कि इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार तीन प्रमुख विद्वानों के बीच विभाजित किया जाएगा।

- पुरस्कार का आधा हिस्सा जोएल मोक्यर को दिया गया, जिन्होंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह समझाया कि तकनीकी प्रगति कैसे सतत आर्थिक वृद्धि को संभव बनाती है।

- शेष आधा हिस्सा फिलिप एघियन और पीटर हाउइट को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया, जिन्होंने 1992 में विकसित अपने “क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल” के माध्यम से आर्थिक विकास का एक नया गतिशील ढांचा प्रस्तुत किया।

रॉयल एकेडमी ने कहा कि “इन तीनों अर्थशास्त्रियों के कार्यों ने यह दिखाया है कि जब समाज नई तकनीकों, विचारों और नवाचारों के प्रति खुला होता है, तभी दीर्घकालिक समृद्धि संभव होती है। नवाचार ही विकास का इंजन है।”

जोएल मोक्यर: इतिहास में छिपे आर्थिक विकास के सूत्र

जोएल मोक्यर (Joel Mokyr) का योगदान ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक दोनों स्तरों पर अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वे नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी (Northwestern University) में अर्थशास्त्र और इतिहास के प्रोफेसर हैं, और उन्हें “आर्थिक इतिहास का आधुनिक पुनर्निर्माता” कहा जाता है।

तकनीकी प्रगति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

मोक्यर का मुख्य शोध यह समझाने पर केंद्रित था कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) क्यों और कैसे हुई। उनके अनुसार, इसका कारण केवल संसाधन या निवेश नहीं था, बल्कि “संस्कृति और ज्ञान की पारिस्थितिकी (Ecology of Knowledge)” थी जिसने वैज्ञानिक सोच और नवाचार को जन्म दिया।

उन्होंने अपने शोध में बताया कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के यूरोप में “जानने की संस्कृति” (Culture of Inquiry) का उदय हुआ — वैज्ञानिक प्रयोग, आविष्कार और विचारों का खुला प्रसार हुआ। इसी प्रक्रिया ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, जिसने पूरी दुनिया के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया।

विकास का ‘न्यू नॉर्मल’ बनना

मोक्यर का कहना है कि औद्योगिक क्रांति के बाद तकनीकी प्रगति कोई अपवाद नहीं रही, बल्कि यह सामान्य अवस्था बन गई — “New Normal”।

उनके शब्दों में, “आर्थिक वृद्धि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन गई क्योंकि समाज ने निरंतर सीखने और नवाचार को अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया।”

आर्थिक नीतियों के लिए निहितार्थ

उनके निष्कर्ष बताते हैं कि अगर कोई देश दीर्घकालिक विकास चाहता है तो उसे ज्ञान आधारित समाज (Knowledge-based Society) का निर्माण करना होगा। केवल पूंजी या श्रम उत्पादकता बढ़ाने से स्थायी विकास संभव नहीं है, बल्कि नीतियों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ नवाचार और अनुसंधान फल-फूल सकें।

फिलिप एघियन और पीटर हाउइट: क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत

फ्रांसीसी अर्थशास्त्री फिलिप एघियन (Philippe Aghion) और कनाडाई अर्थशास्त्री पीटर हाउइट (Peter Howitt) ने 1992 में एक अत्यंत प्रभावशाली गणितीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे “क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन” (Creative Destruction) कहा जाता है। यह विचार मूल रूप से जोसेफ शुम्पीटर (Joseph Schumpeter) की अवधारणा से प्रेरित था, लेकिन एघियन और हाउइट ने इसे औपचारिक रूप में परिभाषित किया।

क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या है?

इस सिद्धांत के अनुसार, जब कोई नई तकनीक, उत्पाद या विचार बाजार में आता है, तो वह पुराने उत्पादों और प्रक्रियाओं को अप्रासंगिक बना देता है।

यह प्रक्रिया “रचनात्मक विनाश” कहलाती है — यानी नई रचनात्मकता पुराने ढाँचों को नष्ट करती है, और यही प्रक्रिया सतत आर्थिक वृद्धि का स्रोत बनती है।

उदाहरण के लिए:

- स्मार्टफ़ोन के आने से फ़ीचर फ़ोन का बाज़ार लगभग समाप्त हो गया।

- डिजिटल कैमरों ने फिल्म कैमरों को अप्रासंगिक बना दिया।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई नौकरियों के अवसर पैदा कर रही है, जबकि कुछ पुरानी नौकरियाँ खत्म हो रही हैं।

मॉडल का गणितीय ढाँचा

एघियन-हाउइट मॉडल ने यह दिखाया कि नवाचार की यह प्रक्रिया न केवल उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि यह आर्थिक असमानताओं और नीति-निर्माण के लिए भी नए प्रश्न उठाती है।

उनके मॉडल में यह स्पष्ट किया गया कि यदि सरकारें शोध और नवाचार को प्रोत्साहन देती हैं, तो दीर्घकालीन विकास दर स्वतः बढ़ सकती है। लेकिन यदि पुरानी कंपनियों या एकाधिकार को अत्यधिक संरक्षण दिया जाए, तो नवाचार रुक जाता है।

नीति निर्माण के लिए सबक

उनका शोध नीति-निर्माताओं को यह सिखाता है कि “प्रतिस्पर्धा और नवाचार एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं।”

यदि प्रतिस्पर्धा होगी, तो नए उद्यमी और शोधकर्ता पुरानी प्रणालियों को चुनौती देंगे — यही असली आर्थिक प्रगति का मार्ग है।

नोबेल विजेताओं के सिद्धांतों का वास्तविक प्रभाव

विकास की नई परिभाषा

इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने यह स्थापित किया कि विकास का अर्थ केवल GDP की वृद्धि नहीं है, बल्कि यह एक सतत और नवोन्मुख प्रक्रिया है, जिसमें समाज की सृजनशीलता, शिक्षा, विज्ञान और उद्यमिता की भूमिका होती है।

तकनीकी प्रगति का सामाजिक प्रभाव

उनके अनुसार, तकनीकी प्रगति केवल उत्पादकता नहीं बढ़ाती, बल्कि यह समाज में ज्ञान और अवसरों का लोकतंत्रीकरण करती है। इंटरनेट, मोबाइल, AI और डिजिटल बैंकिंग जैसी नवाचारों ने गरीब और अमीर के बीच की दूरी को घटाने में योगदान दिया है।

व्यापार और उद्योग के लिए दिशानिर्देश

इन सिद्धांतों से व्यवसायिक दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश निकलता है —

“कंपनियाँ तभी जीवित रह सकती हैं जब वे स्वयं को लगातार पुनःआविष्कृत करती रहें।”

इस प्रकार, नवाचार अब केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह हर उद्योग का रणनीतिक हिस्सा बन गया है।

नीतिगत दृष्टि से लाभ

सरकारें अब यह समझने लगी हैं कि अनुसंधान और विकास (R&D), शिक्षा, और नवाचार में निवेश करना किसी भी राष्ट्र के लिए दीर्घकालिक समृद्धि का मार्ग है।

विश्व बैंक और IMF जैसे संस्थान भी अपने विकास मॉडलों में नवाचार-आधारित नीति को प्राथमिकता दे रहे हैं।

वैश्विक संदर्भ: नवाचार और प्रतिस्पर्धा का युग

21वीं सदी की अर्थव्यवस्था “इनोवेशन इकॉनमी (Innovation Economy)” के रूप में पहचानी जाती है।

आज देश-देश के बीच प्रतिस्पर्धा इस बात पर नहीं है कि उनके पास कितने प्राकृतिक संसाधन हैं, बल्कि इस पर है कि वे कितने नवोन्मेषी (Innovative) हैं।

अमेरिका, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और अब भारत जैसे देशों ने यह सिद्ध कर दिया है कि ज्ञान और तकनीक ही नया पूंजी (New Capital) हैं।

- अमेरिका ने अपने विश्वविद्यालयों और रिसर्च सेंटरों के माध्यम से स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दिया।

- चीन ने नवाचार आधारित उत्पादन मॉडल को अपनाकर वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बन गया।

- भारत ने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (UPI, Aadhaar, ONDC आदि) के माध्यम से दिखाया कि “समावेशी नवाचार” कैसे समाज को बदल सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में, 2025 का नोबेल पुरस्कार केवल तीन अर्थशास्त्रियों की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह मानव प्रगति के नवाचार युग की स्वीकृति है।

जोएल मोक्यर, एघियन और हाउइट के विचारों की प्रासंगिकता

भारतीय संदर्भ में

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए इनका कार्य अत्यंत उपयोगी है।

भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन यदि इसे “सतत विकास” में बदलना है, तो देश को शोध, शिक्षा और तकनीकी नवाचार पर अधिक ध्यान देना होगा।

“मेक इन इंडिया” से आगे बढ़कर “इन्वेंट इन इंडिया” की दिशा में कदम बढ़ाना आवश्यक है।

शिक्षा और कौशल का महत्व

नवाचार तभी संभव है जब शिक्षा प्रणाली जिज्ञासा और प्रयोग को प्रोत्साहित करे।

मोक्यर और एघियन-हाउइट का संदेश यही है कि “ज्ञान ही असली पूंजी है।”

यदि समाज में जिज्ञासा और उद्यमिता का वातावरण हो, तो विकास की गति स्वतः बढ़ जाती है।

निजी क्षेत्र की भूमिका

क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यह भी सिखाता है कि यदि पुरानी कंपनियाँ नवाचार से डरेंगी तो वे पीछे रह जाएँगी। इसलिए निजी क्षेत्र को अनुसंधान, स्टार्टअप्स, और नई तकनीकों में निवेश करना चाहिए।

आर्थिक विकास का भविष्य: नवाचार ही दिशा

आज की दुनिया में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां 2025 के इन नोबेल विजेताओं के विचार पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं।

उन्होंने यह सिखाया कि आर्थिक विकास की कोई स्थायी रेसिपी नहीं होती — बल्कि यह निरंतर नवाचार और अनुकूलन की प्रक्रिया है।

आने वाले दशकों की आर्थिक सोच

- नीतियाँ अब “स्थिर” अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि “गतिशील” अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होंगी।

- पर्यावरणीय स्थिरता (Sustainability) और नवाचार का संयोजन भविष्य का मार्गदर्शन करेगा।

- “ग्रीन इनोवेशन” और “सर्कुलर इकॉनमी” जैसी अवधारणाएँ विकास का नया चेहरा बनेंगी।

निष्कर्ष: नवाचार की क्रांति और अर्थशास्त्र का नया अध्याय

2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता जोएल मोक्यर, फिलिप एघियन और पीटर हाउइट ने यह साबित कर दिया है कि आर्थिक विकास किसी भी देश के संसाधनों की मात्रा से नहीं, बल्कि उसकी सृजनात्मक क्षमता से तय होता है।

उन्होंने इतिहास, गणित और नीति — तीनों को जोड़कर यह दिखाया कि नवाचार ही विकास की आत्मा है।

उनका शोध इस बात का जीवंत प्रमाण है कि “रचनात्मक विनाश” नकारात्मक नहीं, बल्कि एक नवजीवन की प्रक्रिया है — जो पुरानी सीमाओं को तोड़कर नए अवसरों का मार्ग खोलती है।

आने वाले वर्षों में जब देश नवाचार, प्रतिस्पर्धा और ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेंगे, तब इन तीनों अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत नीति और शिक्षा दोनों के केंद्र में रहेंगे।

यह पुरस्कार न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान का सम्मान है, बल्कि यह उस मानवीय विचारधारा की विजय है जो यह मानती है कि —

“ज्ञान, जिज्ञासा और नवाचार ही मानवता की सबसे बड़ी संपत्ति हैं।”

इन्हें भी देखें –

- अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध का नया अध्याय: ट्रम्प का 100% टैरिफ निर्णय और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव

- 2025 का नोबेल पुरस्कार (फिजियोलॉजी या मेडिसिन): ‘Peripheral Immune Tolerance’ की खोज से प्रतिरक्षा विज्ञान में नई क्रांति

- नोबेल शांति पुरस्कार 2025: वेनेज़ुएला की लोकतांत्रिक नेता मारिया कोरीना माचाडो को सम्मान, ट्रंप को समर्पित किया अपना अवॉर्ड

- नोबेल पुरस्कार 2025 भौतिकी – जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट और जॉन एम. मार्टिनिस

- नोबेल रसायन विज्ञान पुरस्कार 2025: मेटल–ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स (MOFs) की खोज