भारत में आधुनिक इतिहास की शुरुआत मुगल साम्राज्य के समापन तथा भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन के साथ ही मानी जाती हैं। लेकिन मुगल काल का पतन अचानक से नहीं हुआ था। ये कई वर्षों तक चलने वाले राजनैतिक गतिविधियों का परिणाम था जिसके परिणामस्वरूप भारत की सत्ता मुगलों से ब्रिटिश के पास चली गयी।

वास्तव में भारत शुरू से सोने की चिड़िया था। सारी दुनिया की निहागें यहाँ की संपति और वैभव पर थी। जिसका साक्ष्य इस देश पर हुए अनगिनत हमले हैं। इन हमलों के दौरान ही सत्ता कब मूल भारतीय शासकों के हाथ से निकलकर विदेशियों के हाथ में चली गयी, इसका अंदाजा तब तक नही हुआ, जब तक इतिहास का विश्लेषण ना किया गया।

उस काल में भारत में जमीन के लिए सभी राजा एक-दूसरे से लड़ रहे थे। इसी बात ने विदेशी आक्रान्ताओं को आकर्षित किया। विदेशी आक्रान्ताओं ने उपलब्ध संसाधनों का उपभोग करते हुए यहाँ के शासन तक अपनी पहुँच बनाई। यूरोपियन शुरू में भारत से मसालों का व्यापार करना चाहते थे, लेकिन कालांतर में उन्होंने परिस्थितयों को इस तरह से अपने वश में किया कि राजशाही को लगभग समाप्त करके पूरा साम्राज्य अपने अधीन कर लिया।

आधुनिक इतिहास की शुरुआत भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के साथ माना जाता है।

भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन

भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन नीचे दिया गया है –

| 1 | पुर्तगाली | पुर्तगाल | 1498 ई.-1961ई. |

| 2 | अंग्रेज | ब्रिटेन | 1600 ई.-1947 ई. |

| 3 | डच | नीदरलैंड | 1602 ई.-1759 ई. |

| 4 | डैनिश | डेनमार्क | 1616 ई.-1845 ई. |

| 5 | फ़्रांसिसी | फ़्रांस | 1664 ई.-1760 ई. |

| 6 | स्वीडिश | स्वीडन | 1731 ई.-1813 ई. |

पुर्तगाली (1498 ई.-1961ई.)

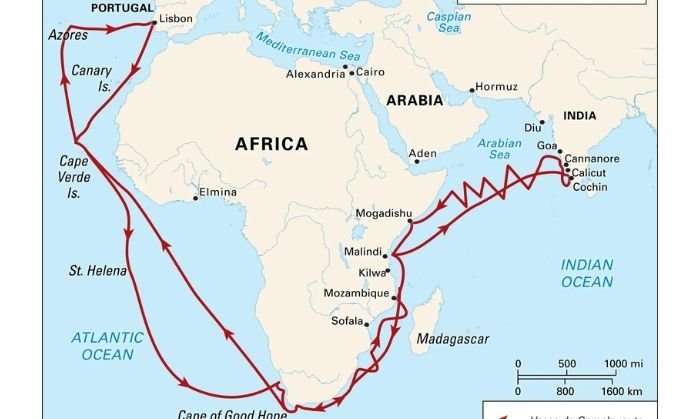

17 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को-डी-गामा भारत के तट पर आया। जिसके बाद भारत आने का रास्ता तय हुआ। वास्को डी गामा की सहायता गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने की । उसने कालीकट के राजा ‘जमोरिन’ से व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया। और मसालों का व्यापार प्रारंभ हो जाता है। परन्तु वहाँ सालों से स्थापित अरब व्यापारियों ने उसका विरोध किया। सन 1499 में वास्को-डी-गामा स्वदेश लौट गया और उसके वापस पहुँचने के बाद ही लोगों को भारत के सामुद्रिक मार्ग की जानकारी मिली।

1502 ई. को वास्कोडीगामा फिर भारत आए और कोच्चि के राजा से व्यापार करने का समझौता किया। इसके तहत मसालों का कारोबार बनाए रखने की संधि हुई। 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुंचे और यहीं उनकी 24 मई 1524 को मौत हो गई।

पहले उन्हें कोच्चि में ही दफनाया गया। बाद में 1538 में कब्र खोदी गई और वास्को डी गामा के अवशेषों को पुर्तगाल ले जाया गया। लिस्बन में आज भी उस जगह एक स्मारक है जहां से वास्को डी गामा ने पहली भारत यात्रा शुरू की थी।

सन् 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन (केरल) के पास अपनी पहली कोठी बनाई। शासक सामुरी (जमोरिन) से उसने कोठी की सुरक्षा का भी इंतजाम करवा लिया क्योंकि अरब व्यापारी उसके ख़िलाफ़ थे। इसके बाद कालीकट और कन्ननोर में भी पुर्तगालियों ने कोठियाँ बनाई। उस समय तक पुर्तगाली भारत में अकेली यूरोपी व्यापारिक शक्ति थी। उन्हें बस अरबों के विरोध का सामना करना पड़ता था।

सन् 1505 में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा भारत आता है। इसने शांत जल नीति शुरू की। सन् 1509 में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बूकर्क भारत आता है। इसने शासन करने के लिए बीजापुर को गोवा से छीना था और पुर्तगालियों की बस्ती बसाना शुरू कर दिया। सन् 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया तथा उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। उसने 1510 में कालीकट के शासक जमोरिन का महल लूट लिया।

ये घटना जमोरिन को पसन्द नहीं आई और वो पुर्तगालियों के खिलाफ हो गया। पुर्तगाली इसके बाद व्यापारी से ज्यादा साम्राज्यवादी नज़र आने लगे। वे पूरब के तट पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहते थे। अल्बूकर्क के मरने के बाद पुर्तगाली और क्षेत्रों पर अधिकार करते गए। सन् 1571 में बीजापुर, अहमदनगर और कालीकट के शासकों ने मिलकर पुर्तगालियों को निकालने की चेष्टा की पर वे सफल नहीं हुए। 1579 में पुर्तगाली मद्रास के निकच थोमें, बंगाल में हुगली और चटगाँव में अधिकार करने मे सफल रहे।

1580 में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में पुर्तगालियों ने पहला ईसाई मिशन भेजा। वे अकबर को ईसाई धर्म में दीक्षित करना चाहते थे। पर कई बार अपने नुमाइन्दों को भेजने के बाद भी वो सफल नहीं रहे। पुर्तगाली भारत के विशाल क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर पाए थे। उधर स्पेन के साथ पुर्तगाल का युद्ध और पुर्तगालियों द्वारा ईसाई धर्म के अन्धाधुन्ध और कट्टर प्रचार के कारण वे स्थानीय शासकों के शत्रु बन गए। सन 1612 में कुछ मुगल जहाज को लूटने के बाद उन्हें भारतीय प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा।

वास्को-डी-गामा

वास्को डी गामा का जन्म 1460 से 1469 के बीच पुर्तगाल के साइनस शहर में हुआ था। उसके पिता शाही किले के कमांडर थे और मां भी कुलीन वर्ग से आती थी। इसके चलते वास्को डी गामा को पुर्तगाली नौसेना में शामिल होने का मौका मिला. इस दौरान उसने बहुत नाम भी कमाया। नौसेना में वक्त गुजारने के दौरान वास्को डी गामा की मुलाकात तब के नामी जहाजियों से हुई, जिसके चलते उसने समुद्री यात्रा के बारे में अच्छा ख़ासा ज्ञान प्राप्त कर लिया था।

8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था। वो अपने साथ चार छोटे जहाज, 171 आदमी, और 3 साल का राशन लेकर निकला था। वह 20 मई 1498 को केरल के कोझीकोड जिले के कालीकट (काप्पड़ गांव) पहुंचा था। यहीं से कुछ दूर कोच्ची में वास्को की कब्र है। यहां से तीन बार वे पुर्तगाल गए और आये। वास्को डी गामा के इंडिया आने के बाद पुर्तगाली भी भारत में आये और गोवा में अपने साम्राज्य स्थापित किया। कोच्ची में अब वास्को डी गामा का स्टेच्यू भी लगा है।

लिस्बन से यात्रा शुरू कर वे मोजाम्बिक पहुंचे। यहां के सुल्तान की मदद से 20 मई 1498 को वे कालीकट के तट पर पहुंच गए।

कालीकट के राजा ने उनसे कारोबार करने की संधि की। 1502 को वास्को डी गामा फिर भारत आए और कोच्चि के राजा से व्यापार करने का समझौता किया। इसके तहत मसालों का कारोबार बनाए रखने की संधि हुई। 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुंचे और यहीं उनकी 24 मई 1524 को मौत हो गई।

पहले उन्हें कोच्चि में ही दफनाया गया। बाद में 1538 में कब्र खोदी गई और वास्को डी गामा के अवशेषों को पुर्तगाल ले जाया गया। लिस्बन में आज भी उस जगह एक स्मारक है जहां से वास्को डी गामा पहली भारत यात्रा शुरू की थी। वह यूरोप से भारत सीधी यात्रा करने वाले जहाजों के कमांडर थे, जो केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के दक्षिणी कोने से होते हुए भारत के समुद्री तट तक पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा में 170 नाविकों के दल के साथ चार जहाज लिस्बन से रवाना हुए। भारत यात्रा पूरी होने पर मात्र 55 आदमी ही दो जहाजों के साथ वापिस पुर्तगाल पहुंच सके।

वह मोजाम्बिक, मोम्बासा, मालिन्दी होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचे। \’इंडियाज साइंटिफिक हेरिटेज\’ नाम की बुक में सुरेश सोनी ने पुरातत्वविद डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर के हवाले से लिखा है कि वास्को डी गामा भारत एक खोजी व्यापारी की ही तरह आये थे, मगर एक गुजराती व्यापारी का पीछा करते हुए वह यहां पहुंचे। वास्को डी गामा का इस खोज ने पश्चिमी देशों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए।

इस खोज से साथ वास्को डी गामा अपने साथ ईसाई-मुस्लिम संघर्ष भी साथ लेकर आए, जिसके चलते कालीकट राज्य को पुर्तगाल के साथ सैन्य संघर्ष करना पड़ा। अपनी इस खोज पूरी होने के बाद वास्को डी गामा को पुर्तगाल में राजकीय सम्मान दिया गया और उसे राजकीय उपाधि भी दी गई।

वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च पुर्तगाल ले जाते थे। उस समय तक भारत में हरी मिर्च की खेती नहीं होती थी। भारत में हरी मिर्च को पुर्तगाली ही 16वीं सदी में लेकर आए। आज भारत हरी मिर्च (मलयालम में मुलाकू) का सबसे बड़ा उत्पादक भी है।

फ्रांसिस्को-डी-अल्मोड़ा

फ्रांसिस्को-डी-अल्मोड़ा, सन् 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय बन कर आये सन् 1509 तक थे। वे “नील जल नीति” विचार के नेता थे। उसने ज़मीन पर कई किलेबंद बस्तियाँ बनाने की नीति पर सहमति नहीं जताई। उनका कहना था कि पुर्तगाल के पास कई किलों पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त पुरुष नहीं हैं। उनका मानना था कि स्थापित कारखानों को समुद्र में शासन करने वाले पुर्तगाली बेड़े द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए, न कि जमीन पर किलों द्वारा।

फ्रांसिस्को-डी-अल्मोड़ा ने इस सिद्धांत को बनाए रखा कि “जितने अधिक किले आपके पास होंगे, उतनी ही कमजोर आपकी शक्ति होगी; हमारे सभी बलों को समुद्र पर रहने दें … यह निश्चित रूप से ज्ञात होने दें कि जब तक आप समुद्र में शक्तिशाली हो सकते हैं, आप भारत को पकड़ लेंगे; और यदि आपके पास यह शक्ति नहीं है, तो किनारे पर स्थित एक किला आपको बहुत कम लाभ देगा।”

- फ्रांसिस्को-डी-अल्मोड़ा को पूर्व में एक पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित करने के विचार में दूरदर्शी माना जाता है।

- फ्रांसिस्को-डी-अल्मोड़ा ने ‘सामुद्रिक नीति’ (नीले पानी की नीति) को अधिक महत्व दिया।

- फ्रांसिस्को-डी-अल्मोड़ा ने हिन्द महासागर में पुर्तग़ालियों की स्थिति को मज़बूत करने का प्रयत्न किया।

- फ्रांसिस्को-डी-अल्मोड़ा ने सन् 1509 में मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर ‘दीव’ पर अधिकार कर लिया।

- इस सफलता के बाद हिन्द महासागर पुर्तग़ाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया।

- फ़्रांसिस्को-द-अल्मेडा सन् 1505 ई. से सन् 1509 ई. तक भारत के वायसराय के रूप में रहे ।

अल्फ़ान्सो डि अलबुकर्क

अलफान्सो दी अलबुकर्क निर्विवाद रूप से भारत और एशिया में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक था| 1503 में भारत की ओर नौकायन से पहले, वह मोरक्को में राजा मैनुएल मैं (1495-1521) सेवा में था। यहाँ एक मस्लिन द्वारा उसके छोटे भाई को मार डालने के कारण उसके मन में मुस्लिमों के पार्टी घृणा उत्पन्न हो गयी थी।

सन् 1504 में लिस्बन लौटने के बाद उसने हिंद महासागर के आसपास रणनीतिक बंदरगाहों पर किलों के निर्माण से पूर्व के साथ व्यापार का एकाधिकार स्थापित करने की वांछनीयता के लिए राजा को आश्वस्त कर लिया। दो साल बाद राजा ने इस योजना को मंजूरी दे दी। और उसे पूर्व में जाने के लिए अनुमति प्रदान कर दिया। एक गुप्त पत्र में उन्होंने अल्बुकर्क को, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की सेवा अवधि की समाप्ति पर पुर्तगाली संपत्ति के वायसराय के रूप में नियुक्ति देने का वादा किया।

भारतवर्ष में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फ़ान्सो डि अलबुकर्क था। 1509 में वह भारत में पुर्तगाली सरकारी काम का गवर्नर बनकर आया और नवम्बर 1510 के अंत में उसने बीजापुर के शासक आदिलशाह युसुफ से युद्ध कर उसे हरा दिया और गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा जो कालांतर में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बन गई। उसने गोआ की किलेबंदी मजबूत करने और इसके व्यापारिक महत्त्व को बढ़ाने की चेष्टा की।

स्थायी पुर्तगाली जनसंख्या को बढ़ाने के विचार से उसने पुर्तगालियों को हिन्दुस्तानी स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने मुसलामानों का भी निर्दयतापूर्ण दमन किया। अल्फ़ान्सो डि अलबुकर्क सन् 1509 से सन् 1515 मे अपनी मृत्यु तक वायसराय बना रहा। अलबुकर्क एक धार्मिक कट्टर और बेरहम इंसान था अपने एक पत्र में उसने राजा को लिखा ” उसके पास मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है और जो जिंदा बचे है मैने उनको मरने का आदेश दे दिया है।”

अगले नौ वर्षों के दौरान, अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा और एशिया यूरोप मार्ग पर महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा करके, हिंद महासागर के ऊपर पुर्तगाली समुद्री वर्चस्व स्थापित किया। एक साल बाद उसने मलक्का, जी की उस समय दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों के वितरण का प्रमुख बंदरगाह था उस पर कब्जा कर लिया। और 1515 में उसने फारस की खाड़ी में स्थित ओरमुज़ पर कब्जा कर लिया।

इस समय एशिया यूरोप व्यापार में पुर्तगाल की हिस्सेदारी कुल की तीन चौथाई तक पहुँच गयी। इस कारण यह, अन्य यूरोपीयों जिन्होने पहले से अरबों और फारसियों के साथ संबंधों के माध्यम से एशियाई व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा था के लिए बड़े नुकसान के कारण बना| अल्बुकर्क ने गोवा में पूर्व के व्यापक पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय बनाया।

अल्बुकर्क ने पुर्तगाली सैनिकों और नाविकों को विधवाओं और अपहरण की गयी पत्नियों से और युद्ध में हारे लड़ाकों की बेटियों के बीच मिश्रित विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख पहल की। उन्होंने बलपूर्वक, कैथोलिक मत में महिलाओं का धर्म परिवर्तित किया, उन्हें भूमि और नकदी का दहेज दिया और उन्हे वंश निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो की पूर्व में पुर्तगाली शक्ति के मजबूत स्तंभ बन सके। उसकी यह नीति कई कारणों से विफल रही। “आधी जातियों” की यह संख्या पुर्तगाली साम्राज्यवादी शक्ति को प्रभावी ताकत कभी नहीं प्रदान कर सकी।

पश्चिमी भारत में धार्मिक असहिष्णुता की उसकी नीति मुसलमानों और हिंदुओं के बीच दुश्मनी का कारण बन गयी, जो पिछले सदियों के दौरान, लाभकारी व्यापार को बढ़ावा देने, तट पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में रहते थे। अल्बुकर्क के आलोचकों ने जबरन रूपांतरण की नीति का पीछा करते हुए बंदरगाहों और किलों की एक ज़रूरत से ज़्यादा बड़े साम्राज्य के निर्माण में उसकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा की निंदा की है। इसमें कोई शक नहीं कि वह स्पेन के साथ एशिया में “पुर्तगाली सदी” के पुर्तगाली साम्राज्य और सर्जक के संस्थापक था, जिस कारण वह समकालीन यूरोपीय राज्यों के बीच ईर्ष्या की वस्तु भी बन गया।

धीरे-धीरे उसके परवर्ती गवर्नरों ने समुद्र के निकट कई उपनिवेश कायम किये। उन्होंने दीव, दमन, सालसिट, बेसिन, चौल और बंबई, मद्रास के निकट सैनथोम और बंगाल में हुगली पर अधिकार जमाया। लंका के बहुत बड़े भाग पर भी उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। शाहजहाँ के राज्यजाल में उन्होंने हुगली खो दिया और 1739 में मराठों ने सालसिट और बेसिन पर अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह अकबर ने लाल सागर मे नि:शुक्ल व्यापार करने हेतु पुर्तगालियों से कार्ट्ज (परमिट) प्राप्त किया।

पुर्तगाली साम्राज्य का पतन

यद्यपि पुर्तगाल ने सर्वप्रथम “पूर्व में अनधिकार प्रवेश किया” परन्तु वह भारत में कोई स्थायी राज्य स्थापित न कर सका। अल्बुकर्क की मृत्यु के उपरान्त जितने भी वायसराय भारत में आये वे उतने शक्तिशाली नहीं थे। जो कि पुर्तगालियों के पतन का मुख्य कारण बना। इसके अतिरिक्त भारत में पुर्तगाली प्रशासन भ्रष्टचार, रिश्वतखोरी और हिन्दुओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा देने वाला था।

- पुर्तगाल के द्वारा ब्राजील का अनुसंधान

- धार्मिक अनुदारता

- गवर्नरों में दूरदर्शिता का अभाव

- व्यापार करने के बुरे ढंग

- अन्यान्य यूरोपीय शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता (डच, अंग्रेज, फ़्रांसिसी आदि)

ब्राजील का पता लग जाने से पुर्तगाल पश्चिम में उपनिवेश बसाने का काम करने लगा। धार्मिक अनुदारता के कारण पुर्तगालियों ने अपने राजा की आज्ञा से 1540 में गोआ टापू पर स्थित सभी हिन्दू मंदिरों को नष्ट कर दिया।

पुर्तगालियों का हुगली पर अधिकार

पुर्तगालियों ने हुगली पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों का हुगली पर अधिकार करने का मकसद वहां से गुजरने वाले जहाजों को लूटना था। हुगली को पुर्तगालियों से अपने अधीन करने के लिए मुगल सेनापति कासिम खान ने 1,50,000 सनिकों की सेना लेकर पुर्तगालियों पर हमला कर दिया। यह युद्ध 24 जून 1632 से लेकर 24 सितंबर 1632 तक लगातार तीन महीने तक चलता रहा।

इस युद्ध में 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक मुगलों से लड़ते रहे, परन्तु जब उन्हें लगा कि उनकी पराजय निश्चित है तब वे भाग खड़े हुए। परन्तु ज्यादातर पुर्गातगाली और इसाई मारे गए। और कुछ किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए, परन्तु वहां व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा लोग मर गए। पुर्तगालियों के अधिकतर जहाज को मुग़ल ले गए। इस युद्ध में मुग़लों के भी 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 पुर्तगालियों को बंधक भी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने या दासता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया।

पुर्तगालियों के आगमन से भारत पर प्रभाव

- यहाँ तम्बाकू की खेती पुर्तगालियों की ही देन है। फूलगोभी, टमाटर, हरी मिर्च, रसभरी, पपीता, आलू, मूंगफली इत्यादि कृषि फसलें भारत में पुर्तगाली ही लाये।

- भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट में कैथोलिक धर्म का प्रचार जम कर किया गया और इस प्रकार भारत में ईसाइयत के आगमन का ये माध्यम बने।

- पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में इन्होंने ने ही की।

- पुर्तगालियों के साथ ही भारत में गोथिक स्थापत्यकला का आगमन हुआ।

- पुर्तगाली शासन भारत में लगभग 450 सालों (1961 तक) तक रहा जिससे भारत पर व्यापार प्रभाव पड़े।

पुर्तगालियों से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

- 17 मई 1498 को पहला पुर्तगाली का वास्को-डी-गामा भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पंहुचा।

- वास्को-डी-गामा ने ही भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की।

- कालीकट के राजा जमोरिन वास्कोडिगामा का स्वागत करता है।

- 1503 ई. में वास्कोडिगामा पुनः भारत आता है। और पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित करता है।

- 1505 ई. में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा भारत आता है । इसने शांत जल नीति शुरू की।

- 1509 ई. में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क आता है। इसने शासन करने के लिए बीजापुर से गोवा को छिना। और पुर्तगालियों की बस्ती बसानी शुरू कर दी। (यहाँ की महिलाओ से विवाह करा कर विवाह निति शुरू की ।)

- 1529 ई. में तीसरा गवर्नर नीनो डी कुना ने फैक्ट्री को कोचीन से गोवा कर दिया ।

- 1661 ई. में कैथरीन, पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ अंग्रेजों के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स का विवाह हुआ। और बम्बई को पुर्तगालियों ने अंग्रेजो को दहेज़ में दे दिया ।

- 1961 ई. में पुर्तगालियों से गोवा आजाद हुआ ।

- प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में पुर्तगालियों ने ही किया ।

अंग्रेज (1600 ई.-1947 ई.)

अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन भारत के सूरत बंदरगाह पर 24 अगस्त 1608 को हुआ। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक व्यापार करके यहां से पैसा हड़पना था। 1615 ईसवी में जहांगीर के शासनकाल में “सर टॉमस रो” को अंग्रेजों ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। भारत मे अंग्रेजों का आगमन को एक नये युग का सूत्रपात माना जा सकता है।

इंग्लैँड के नाविको को भारत का पता लगभग 1578 इस्वी तक नहीं लग पाया था। 1578 में सर फ्रांसिस ड्रेक नामक एक अंग्रेज़ नाविक ने लिस्बन जाने वाले एक जहाज को लूट लिया। इस जहाज़ से उसे भारत जाने वाले रास्ते का मानचित्र मिला। 31 December सन् 1600 को कुछ व्यापारियों ने इंग्लैँड की महारानी एलिज़ाबेथ को ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना का अधिकार पत्र दिया। उन्हें पूरब के देशों के साथ व्यापार की अनुमति मिल गई। 1601-03 के दौरान कम्पनी ने सुमात्रा में वेण्टम नामक स्थान पर अपनी एक कोठी खोली। उसके पश्चात विलियम हॉकिन्स नाम का एक अंग्रेज़ नाविक हेक्टेर नामक जहाज द्वारा सूरत पहुँचा।

वहाँ आकर वो आगरा गया और जहाँगीर के दरबार में अपनी एक कोठी खोलने की विनती की। जहाँगीर के दरबार में पुर्तगालियों की धाक पहले से थी। उस समय तक मुगलों से पुर्तगालियों की कोई लड़ाई नहीं हुई थी और पुर्तगालियों की मुगलों से मित्रता बनी हुई थी। पुर्तगालियों के विरोध के कारण मुगलों ने विलियम हॉकिन्स को अपनी कोठी खोलने की अनुमति नहीं दी।

विलियम हॉकिन्स को वापस लौट जाना पड़ा। इसके पश्चात अंग्रेजों और पुर्तगालियों के सम्बन्ध बिगड़ गए। फिर मौका देखकर पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने 1611 में जावली की लड़ाई ( सूरत ) में पराजित कर दिया और सर थॉमस रो को इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर जहाँगीर के दरबार में भेजा। वहाँ उसे सूरत में अंग्रेज कोठी खोलने की अनुमति मिल गई।

इसके बाद बालासोर (बालेश्वर), हरिहरपुर, मद्रास (1633), हुगली (1651) और बंबई (1688) में अंग्रेज कोठियाँ स्थापित की गईं। पर अंग्रेजों की बढ़ती उपस्थिति और उनके द्वारा अपने सिक्के चलाने से मुगल नाराज हुए। मुगलों ने अंग्रेजों को हुगली, कासिम बाज़ार, पटना, मछली पट्टनम्, विशाखा पत्तनम और बम्बई से निकाल दिया। फिर 1690 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह औरंगजेब से क्षमा याचना की और अर्थदण्ड का भुगतानकर नई कोठियाँ खोलने और किलेबंदी करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे।

अंग्रेज की कंपनी का भारतीय सत्ता पर अधिकार

व्यापार के दौरान अंग्रेजो ने देखा कि भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिलकुल ही अस्त-व्यस्त है तथा लोगों में आपसी मतभेद है। और इसी मतभेद को देखकर अंग्रेजो ने भारत पर शासन करने की सोचना शुरु किया।

सन् 1600 ई. में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैण्ड की महारानी एलिजाबेथ से भारत से व्यापार करने की अनुमति ली। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी नामक एक कम्पनी बनाई। उस समय तक पुर्तगाली यात्रियों ने भारत की यात्रा का समुद्री मार्ग खोज निकाला था। उस मार्ग की जानकारी लेकर तथा व्यापार की तैयारी करके, इंग्लैण्ड से सन् 1608 ई. में ‘हेक्टर’ नामक एक ज़हाज़ भारत के लिए रवाना हुआ। इस ज़हाज़ के कैप्टन का नाम हॉकिंस था। हेक्टर नामक ज़हाज़ सूरत के बन्दरगाह पर आकर रुका। उस समय सूरत भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था।

उस समय भारत पर मुगल बादशाह ज़हाँगीर का शासन था। हॉकिंस अपने साथ इंग्लैण्ड के बादशाह जेम्स प्रथम का एक पत्र ज़हाँगीर के नाम लाया था। उसने ज़हाँगीर के राज-दरबार में स्वयं को राजदूत के रूप में पेश किया तथा घुटनों के बल झुककर उसने बादशाह ज़हाँगीर को सलाम किया। चूंकि वह इंग्लैण्ड के सम्राट का राजदूत बनकर आया था, इसलिए ज़हाँगीर ने भारतीय परम्परा के अनुरूप अतिथि का विशेष स्वागत किया तथा उसे सम्मान दिया। ज़हाँगीर को क्या पता था कि जिस अंग्रेज कौम के इस तथाकथित नुमाइन्दे को वह सम्मान दे रहा है, एक दिन इसी कौम के वंशज भारत पर शासन करेंगे तथा हमारे शासकों तथा जनता को अपना गुलाम बना लेंगे।

| राजधानी | कोलकाता (1858-1911) नई दिल्ली (1911-1947) |

| भाषाएँ | अंग्रेजी और उर्दू |

| जनसंख्या | 3,610,000 |

| क्षेत्रफल | 4,574,000 KM2 |

| मुद्रा | भारतीय रुपया |

उस समय तक पुर्तगाली कालीकट में अपना डेरा जमा चुके थे तथा भारत में व्यापार कर रहे थे। व्यापार करने तो हॉकिंस भी आया था। उसने अपने प्रति ज़हाँगीर की सहृदय तथा उदार व्यवहार को देखकर अवसर का पूरा लाभ उठाया। हॉकिंस ने ज़हाँगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काया तथा ज़हाँगीर से कुछ विशेष सुविधाएँ तथा अधिकार प्राप्त कर लिए। उसने इस कृपा के बदले अपनी सैनिक शक्ति बनाई।

अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के ज़हाज़ों को लूटा। सूरत में उनके व्यापार को भी ठप्प करने के उपाय किए। तथा फिर इस तरह 6 फरवरी सन् 1663 को बादशाह ज़हाँगीर से एक शाही फरमान जारी करवा लिया कि अंग्रेजों को सूरत में कोठी (कारखाना) बनाकर तिजारत या व्यापार करने की इजाजत दी जाती है। इसी के साथ ज़हाँगीर ने यह इजाजत भी दे दी कि उसके राज-दरबार में इंग्लैण्ड का एक राजदूत रह सकता है। इसके फलस्वरूप सर टॉमस रो सन् 1615 में राजदूत बनकर भारत आया। उसके प्रयासों से सन् 1616 में अंग्रेजों को कालीकट तथा मछलीपट्टनम में कोठियाँ बनाने की अनुमति प्राप्त हो गई।

शाहजहाँ के शासन-काल में, सन् 1634 में अंग्रेजों ने शाहजहाँ से कहकर कलकत्ते से पुर्तगालियों को हटाकर केवल स्वयं व्यापार करने की अनुमति ले ली। उस समय तक हुगली के बन्दरगाह तक अपने ज़हाज़ लाने पर अंग्रेजों को भी चुंगी देनी पड़ती थी। किन्तु शाहजहाँ की एक पुत्री का इलाज करने वाले अंग्रेज डॉक्टर ने हुगली में ज़हाज़ लाने तथा माल की चुंगी चुकाना क्षमा करवा लिया।

औरंगज़ेब के शासन-काल में एक बार फिर पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ चुका था। मुंबई का टापू उनके अधिकार में था। सन् 1661 में इंग्लैण्ड के सम्राट को यह टापू, पुर्तगालियों से दहेज में मिल गया। बाद में सन् 1668 में इस टापू को ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इंग्लैण्ड के सम्राट से खरीद लिया। इसके पश्चात अंग्रेजों ने इस मुंबई टापू पर किलेबंदी भी कर ली।

सन 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाईव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था।

अंततः 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 के विद्रोह के बाद, 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंत के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है।

अपनी योजना में कर्नल स्मिथ द्वारा लिखे गए शब्द

“मुगल साम्राज्य सोने तथा चाँदी से लबालब भरा हुआ है। यह साम्राज्य सदा से निर्बल तथा असुरक्षित रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि आज तक यूरोप के किसी बादशाह ने जिसके पास जल सेना हो, बंगाल फतह करने की कोशिश नहीं की। एक ही हमले में अनंत धन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे ब्राजील तथा पेरु (दक्षिण अमेरिका) की सोने की खाने भी मात हो जाएंगी। “

“मुगलों की नीति खराब है। तथा उनकी सेना और भी अधिक खराब है। जल सेना उनके पास है ही नहीं। साम्राज्य के अंदर लगातार विद्रोह होते रहते हैं। यहाँ की नदियाँ तथा यहाँ के बन्दरगाह, दोनों विदेशियों के लिए खुले पड़े हैं। यह देश उतनी ही आसानी से फतह किया जा सकता है, जितनी आसानी से स्पेन वालों ने अमरीका के नंगे बाशिंदों को अपने अधीन कर लिया था। ”

“अलीवर्दी खाँ के पास तीन करोड़ पाउण्ड (करीब 50 करोड़ रुपये) का खजाना मौजूद है। उसकी सालाना आमदनी कम से कम बीस लाख पाउण्ड होगी। उसके प्रांत समुद्र की ओर से खुले हैं। तीन ज़हाज़ों में डेढ़ हजार या दो हजार सैनिक इस हमले के लिए काफी होंगे। ” (फ्रांसिस ऑफ लॉरेन को कर्नल मिल का पत्र)

जनरल मिल ने कुछ अधिक ही सपना देखा था। किन्तु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अंग्रेज भी अपने ऐसे ही मनसूबों को पूरा करने में जुटे हुए थे। दरअसल विदेशियों द्वारा भारत को गुलाम बनाने की ये कोशिशें, भारतवासियों के लिए बड़ी लज्जाजनक बातें थीं। विशेष रूप से इसलिए कि इस योजना में स्वयं भारत के लोगों ने साथ दिया तथा आगे चलकर अपने पैरों में गुलामी की बेड़ियां पहन लीं।

जनरल मिल ने लिखा है- “अठारहवीं सदी के मध्य में बंगाल के अंदर हमें यह लज्जानक दृश्य देखने को मिलता है कि उस समय के विदेशी ईसाई कुछ हिन्दुओं के साथ मिलकर देश के मुसलमान शासकों के खिलाफ बगावत करने तथा उनके राज को नष्ट करने की साजिशें कर रहे थे। अंग्रेज कम्पनी के गुप्त मददगारों में खास कलकत्ते का एक मालदार पंजाबी व्यापारी अमीचंद था। उसे इस बात का लालच दिया गया कि नवाब को खत्म करके मुर्शिदाबाद के खजाने का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें दे दिया जाएगा तथा इंगलिस्तान में तुम्हारा नाम इतना अधिक होगा, जितना भारत में कभी न हुआ होगा। कम्पनी के मुलाज़िमों को आदेश था कि अमीदंच की खूब खुशामद करते रहो। “

कम्पनी के वादों तथा अमीचंद की नीयत ने मिलकर, बंगाल के तत्कालीन शासक अलीवर्दी खाँ के तमाम वफ़ादारों को विश्वासघात करने के लिए तैयार कर दिया। उधर कलकत्ते मे अंग्रेजों की तथा चन्द्रनगर में फ्रेंच लोगों की कोठियां बनाना तथा किलेबन्दी करना लगातार जारी था। अलीवर्दी खाँ को इसकी जानकारी थी। फिर जब उसे अमीचंद तथा दूसरे विश्वासघातकों की चाल का पता चला तो उसने उनकी सारी योजना विफल कर दी। किन्तु इन सब घटनाओं से अलीवर्दी खाँ सावधान हो गया तथा पुर्तगालियों, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों-तीनों कौंमो के मनसूबों का उसे पता चल गया।

बंगाल के नवाब अलीवर्दी खाँ को कोई बेटा न था, इसलिए उसने अपने नवासे सिराज़-उज़-दौला को, अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अलीवर्दी खाँ बूढ़ा हो चला था। वह बीमार रहता था तथा उसे अपना अंत समय निकट आता दिखाई दे रहा था। इसलिए एक दूरदर्शी नीतिज्ञ की तरह अलीवर्दी खाँ ने अपने नवासे सिराज़-उज़-दौला को एक दिन पास बुलाकर कहा-“मुल्क के अंदर यूरोपियन कौमों की ताकत पर नज़र रखना। यदि स्वयं मेरी उम्र बढ़ा देता, तो मैं तुम्हें इस डर से भी आजाद कर देता अब मेरे बेटे यह काम तुम्हें करना होगा।

तैलंग देश में उनकी लड़ाइयाँ तथा उनकी कूटनीति की ओर से तुम्हें होशियार रहना चाहिए। अपने-अपने बादशाहों के बीच के घरेलू झगड़ों के बहाने इन लोगों ने मुगल सम्राट का मुल्क तथा शहंशाह की रियासत का धन माल छीनकर आपस में बांट लिया है। इन तीनों यूरोपियन कौमों को एक साथ कमजोर करने का ख्याल न करना। अंग्रेजों की ताकत बढ़ गई है। पहले उन्हें खत्म करना। जब तुम अंग्रेजों को खत्म कर लोगे तब, बाकी दोनों कौमें तुम्हें अधिक तकलीफ न देंगी। मेरे बेटे, उन्हें किला बनाने या फौजें रखने की इजाजत न देना। यदि तुमने यह गलती की तो, मुल्क तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। ”

10 अप्रैल सन् 1756 को नवाब अलीवर्दी खाँ की मृत्यु हो गई। इसके बाद सिराज़-उज़-दौला, अपने नाना की गद्दी पर बैठा। सिराज़-उज़-दौला की आयु उस समय चौबीस साल थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नीतियों ने साजिशों का पूरा जाल फैला रखा था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि सिराज़-उज़-दौला शासन करे। इसलिए उन्होंने सिराज़-उज़-दौला का तरह-तरह से अपमान करना तथा उसे झगड़े के लिए उकसाने का काम शुरू कर दिया। सिराज़-उज़-दौला जब मुर्शीदाबाद की गद्दी पर नवाब की हैसियत से बैठा तो रिवाज के अनुसार उसके मातहतों को, वजीरों, विदेशी कौमों के वकीलों को, राज-दरबार में हाजिर होकर नज़रे पेश करना जरूरी था। किन्तु अंग्रेज कम्पनी की तरफ़ से सिराज़-उज़-दौला को कोई नज़र नहीं भेंट की गई।

भारत में ब्रिटिश शासन का पतन

भारत में ब्रिटिश शासन के पतन के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं:

- द्वितीय विश्व युद्ध

- क्रिप्स मिशन

- भारतीय राष्ट्रीय सेना

- वेवल प्लान

- रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह

- कैबिनेट मिशन

द्वितीय विश्व युद्ध

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर युद्ध के प्रयासों में मदद करने की पेशकश की कि केंद्र में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाना चाहिए और ब्रिटिश सरकार से एक वादा होना चाहिए कि शत्रुता को खत्म करने के लिए भारत को अनुमति दी जाएगी। अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ उसकी विधानसभा का गठन करें और उसे स्वतंत्र बनाया जाएगा।

लेकिन लॉर्ड लिनलिथगो सहमत नहीं थे। इस बीच कांग्रेस मंत्रालयों के इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग ने कुछ प्रांतों में मंत्रालयों का गठन किया था। इसके अलावा, जिन्ना द्वारा लगाए गए टू-नेशन सिद्धांत ने लिनलिथगो को राहत दी। फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति और अधिक मजबूत हुई।

लेकिन सरकार का शालीन रवैया लंबे समय तक नहीं रहा। युद्ध की स्थिति में जापान के शामिल होने के साथ अचानक एक मोड़ आया जापान 7 दिसंबर, 1941 को युद्ध में शामिल हो गया और एक तूफान की गति के साथ सिंगापुर, मलाया पर कब्जा कर लिया और बर्मा में प्रवेश किया। ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि जापान भारत पर हमला भी करेगा।

3 दिसंबर, 1941 को, जो कि जर्मनी और इटली के युद्ध में जापान के शामिल होने से कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश सरकार ने जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और अन्य सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया था।

जैसे ही जापान युद्ध में शामिल हुआ, लिनलिथगो ने भारतीय लोगों से एक अपील में दुश्मनों को एकजुट विपक्ष की पेशकश करने की आवश्यकता पर बल दिया। कांग्रेस ने जवाब में कहा कि केवल एक स्वतंत्र भारत ही विदेशी आक्रमण के खिलाफ देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी ले सकता है। दूसरे शब्दों में, कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया कि युद्ध के प्रयासों में सहयोग करने की पूर्व शर्त भारतीय स्वतंत्रता थी। मार्च, 1942 में, जब जापान ने रंगून पर कब्जा कर लिया, तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के साथ भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल के साथ समझौता करने की आवश्यकता महसूस की।

क्रिप्स मिशन

11 मार्च, 1942 को ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल ने घोषणा की कि एकजुट भारतीयों की मदद से जिस तरह से जापानी आक्रमण को सबसे अच्छी तरह से पीटा जा सकता है, उसका पता लगाने के लिए, ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का फैसला किया था। व्यक्तिगत चर्चा करें। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि, क्रिप्स मिशन को भारत भेजने में अमेरिकी राष्ट्रपति श्री रूजवेल्ट का दबाव था।

पिछले कुछ समय से अमेरिकी विदेश सचिव क्रोडल हल ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे ताकि उन पर प्रभाव डाला जा सके कि वे भारतीयों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता है। जनरलिसिमो चियांग काई-शेक ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति का ध्यान भारत के प्रति ब्रिटिश नीति के तत्काल परिवर्तन की आवश्यकता पर आकर्षित किया। लेकिन क्रिप्स मिशन को मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार की ओर से उत्सुकता से बढ़ावा दिया गया था ताकि जापान द्वारा संभावित आक्रमण के खिलाफ भारतीयों के समर्थन को सूचीबद्ध किया जा सके।

क्रिप्स 23 मार्च को दिल्ली पहुंचे और अपने साथ भारतीय राजनीतिक समस्या के निपटारे के लिए मसौदा योजना लाए। प्रस्तावना में यह घोषणा की गई थी कि इस योजना का उद्देश्य क्या होना चाहिए “एक नए भारतीय संघ का निर्माण जो युनाइटेड किंगडम से जुड़े एक डोमिनियन और दूसरे डोमिनियन्स को क्राउन के प्रति एक सामान्य निष्ठा द्वारा गठित करेगा, लेकिन हर मामले में उनके बराबर होगा।”

क्रिप्स मिशन योजना के प्रावधान

- स्वशासन की स्थापना के लिए, भारत को एक डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा और सभी अधिकारों और शक्तियों का आनंद लेने की अनुमति दी जाएगी, और किसी अन्य ब्रिटिश डोमिनियन द्वारा प्राप्त स्थिति का आनंद लिया जाएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की सदस्यता बढ़ाई जाएगी।

- युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। भारतीय राज्यों को प्रत्येक के पास जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने की अनुमति होगी।

- संविधान भारत पर लागू होगा, लेकिन यदि कोई प्रांत या मूल राज्य इसे स्वीकार करने से इंकार कर देगा, तो यह उस प्रांत या राज्य के लिए खुला होगा कि वह अपना संविधान तैयार करे। संविधान सभा को ब्रिटिश सरकार के साथ उनके द्वारा अल्पसंख्यकों को दिए गए सभी वादों का सम्मान करने के लिए एक समझौता करना चाहिए।

- नए आम चुनाव होंगे और प्रांतीय विधानसभाओं के निचले सदनों के सदस्य संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे जिनकी संख्या प्रांतीय विधानसभाओं की कुल संख्या का दसवां हिस्सा होगी।

- संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा केवल अंग्रेजों के हाथों होगी।

- दो प्रमुख दलों में से, गोंग्रेस और मुस्लिम लीग बाद में इस योजना से संतुष्ट दिखाई दिए। लेकिन कांग्रेस ने पाया कि पूर्ण स्वतंत्रता की उसकी मांग को तुरंत या भविष्य में स्वीकार नहीं किया गया था।

क्रिप्स मिशन योजना की आपत्तियां

- यह प्रावधान करने के लिए कि कोई भी प्रांत संविधान सभा द्वारा गठित संविधान को स्वीकार नहीं करने और अपने स्वयं के संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगा, जो कि पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष स्वीकृति थी।

- राज्यों के प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए चुनाव के बजाय शासक-सभा द्वारा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का चयन।

इस संबंध में, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध टिप्पणी उद्धृत करने योग्य है। उन्होंने इस स्कीम को “एक दुर्घटनाग्रस्त बैंक पर पोस्ट-डेटेड चेक” कहा था। कांग्रेस ने क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया। हिंदू महासभा, सिखों ने भी इस योजना को खारिज कर दिया। यह पाते हुए कि अन्य सभी राजनीतिक दल योजना को अस्वीकार कर रहे थे, मुस्लिम लीग जो शुरू में समग्र रूप से इस योजना से संतुष्ट थी, उसने भी इस दलील को खारिज कर दिया कि इस योजना को पाकिस्तान ने स्वीकार किया था।

इस बीच जापानी तेजी से भारत की सीमाओं तक पहुंच रहे थे। क्रिप्स मिशन की विफलता, विदेशी आक्रामकता आदि के डर से भारतीयों में निराशा की भावना उत्पन्न हुई। महात्मा गांधी ने परिस्थितियों में महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत की रक्षा की चिंता किए बिना भारत को उसके भाग्य के भरोसे छोड़ना उचित होगा।

19 अप्रैल, 1942 को अपने पत्र में महात्मा गांधी ने हरिजन में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भारत छोड़ने का अनुरोध किया था। उसमे उन्होंने कहा, “मेरी राय यह है कि अंग्रेजों को अब भारत को क्रमबद्ध तरीके से छोड़ना चाहिए, न कि सिंगापुर, मलाया और बर्मा में जो जोखिम है, उसे चलाना चाहिए। इस अधिनियम का अर्थ होगा एक उच्च व्यवस्था का साहस, मानव सीमाओं की स्वीकारोक्ति, और भारत द्वारा सही करना। ”.

26 अप्रैल, 1942 को महात्मा गांधी ने हरिजन में एक अन्य लेख “भारत में, उसकी वास्तविक सुरक्षा और ब्रिटेन भी भारत से ब्रिटिश और समय पर ब्रिटिश वापसी में निहित है” दोहराया। 29 अप्रैल से 2 मई तक इलाहाबाद में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उन्होंने अंग्रेजों को वापस बुलाने की मांग की और अहिंसक असहयोग के साथ जापानियों का विरोध करने का संकल्प लिया। कार्य समिति ने उनकी सलाह मान ली। भारत छोड़ो के निहितार्थ को समझाने के लिए महात्मा गांधी ने कार्यक्रम को विस्तृत करने और जिज्ञासुओं द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए हरिजन के कॉलम भरे।

14 जुलाई, 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया गया। 14 जुलाई और 7 अगस्त, 1942 के बीच, कांग्रेस कार्य समिति ने सरकार से अपील की और अपने निर्णय को सूचित किया कि अस्वीकृति के मामले में सविनय अवज्ञा का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और 7 अगस्त, 1942 को बैठक की तारीख तय की गई।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की। 14 जुलाई से 7 अगस्त के बीच कई चीजें हुईं। जिन्ना ने कांग्रेस की कार्य समिति के निर्णय को एक कार्यक्रम कहा “गांधी और उनकी हिंदू कांग्रेस को ब्लैकमेल करना।” सावरकर ने हिंदू महासभा से कांग्रेस को कोई सक्रिय समर्थन नहीं देने का आह्वान किया और सप्रू और शास्त्री जैसे उदारवादी पार्टी के नेताओं से सविनय अवज्ञा आंदोलन को छोड़ने की अपील की क्योंकि यह देश के सर्वोत्तम हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण होगा।

इस सब ने पुष्टि की कि भारत में अंग्रेजों का व्यापक समर्थन था। सरकार ने एक बार कांग्रेस के प्रस्ताव के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू किया और 8 अगस्त, 1942 को सरकार ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि कांग्रेस गैरकानूनी, खतरनाक और हिंसक गतिविधियों को चला रही है जो संचार और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, हड़ताल के संगठन, के साथ छेड़छाड़ करने का निर्देश देती थी। साथ ही साथ सरकारी सेवकों की निष्ठा और रक्षा उपाय में हस्तक्षेप करती है। इस प्रकार 8 अगस्त तक, दृढ़ संकल्प और प्रचार दोनों से सरकार कांग्रेस से निपटने के लिए तैयार हो गई।

यह ऐसे माहौल के खिलाफ था, जिसे संघर्ष के पूर्वाभास से किया गया था। 8 अगस्त, 1942 को कार्य समिति के प्रस्ताव का समर्थन करके कांग्रेस द्वारा आत्म-समर्पण और बलिदान का आह्वान किया गया था।

गांधीजी ने संकल्प को अपनाने से पहले और बाद में पांच बिंदुओं पर जोर देते हुए लोगों से पूछा:

- हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंतर करना, और यह सोचना कि सभी भारतीय हैं।

- लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ थी, लेकिन ब्रिटिश लोगों के साथ नहीं।

- सत्याग्रह में धोखाधड़ी या असत्य की कोई गुंजाइश नहीं थी।

- हर कोई महसूस करता है कि वह स्वतंत्र आदमी था, निर्भर नहीं था।

- भारत को आज़ाद करने के लिए वायसराय से मिलने का प्रस्ताव रखा ताकि वह कांग्रेस की माँग को स्वीकार कर सके कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए।

सरकार पहले से ही कांग्रेस से निपटने के लिए सबसे अजीब उपाय करने के लिए तैयार थी। 9 अगस्त, (रविवार), 1942 की सुबह पुलिस गांधीजी सहित कांग्रेस नेताओं पर उतर आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर पूरे भारत में गिरफ्तारियाँ हुईं और देश के सभी हिस्सों से प्रत्येक कांग्रेसी नेता को गिरफ्गतार कर लिया गया। चाहे वह अखिल भारतीय हो, प्रांतीय, जिला, कस्बा या यहाँ तक कि गाँव स्तर का ही क्यों न हो। और समूचे देश में एक भी कांग्रेस नेता बहार नहीं था सबको गिरफ्तार कर लिया गया था।

कांग्रेस द्वारा आंदोलन की घोषणा से पहले ही सरकार में हलचल मच गई। लोग, असंगठित, अप्रस्तुत और अप्रत्यक्ष और नेताहीन हो गए थे। और ऐसे लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहज विद्रोह कर दिए। क्रांतिकारियों, सुभाष चंद्र बोस एवं जय प्रकाश नारायण, जो कि कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी थे, ने एक सशस्त्र बल के साथ भारत के बाहर से भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया जो कि आजाद हिन्द फ़ौज के नाम से जानी गई। और इस फ़ौज को स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ उतार दिया। और इस आंदोलन को एक संकर चरित्र दिया। परन्तु गाँधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, और वे नहीं चाहते थे कि यह हो।

विद्रोहियों और क्रूर विद्रोहियों ने, जो अधीर सरकार ने विद्रोह के त्वरित निर्वाह की उम्मीद में पूरे देश में बारिश की, सभी ने लोगों को बेकाबू कर दिया। लाठीचार्ज, लात-घूंसों, मारपीट, संगीन आरोप, उत्पीड़न से खदेड़ दिए गए विद्रोही लोगों के प्रति सरकार का सरासर निर्मम और घिनौना व्यवहार, भीड़ को मदहोश कर दिया और उन्हें प्रतिशोध और हिंसा की ओर धकेल दिया। किसी अत्याचारी और बर्बर सरकार के शासन को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प, सभी प्रकार की ज्यादतियों को जन्म देता है। डाकघर, टेलीग्राफ, टेलीफोन और रेलवे के नेटवर्क पागल लोगों की भीड़ का मुख्य लक्ष्य बन गए।

दक्षिणी जिलों, यूपी, विशेष रूप से बलिया जिले के अपवाद के साथ बिहार गहन अधर्म गतिविधियों का केंद्र बन गया। लोगों द्वारा जेलों को खुले में फेंक दिया गया, संचार काट दिया गया और प्रशासन ने कब्जा कर लिया। बंगाल के मिदनापुर जिले में आंदोलन ने सबसे तीव्र रूप ले लिया। तमलुक में प्रशासन के सभी विरोधाभासों के साथ एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी। मध्य प्रांतों में, दो स्थानों पर, आष्टी और चिमूर विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। मद्रास प्रांत में बेजवाड़ा और रेणुगुंटा के बीच 130 मील की दूरी तय करने वाली रेलवे लाइन उखाड़ दी गई।

उत्तरी पश्चिमी बंगाल, पूर्व भारतीय, मद्रास और दक्षिणी मराठा रेलवे में तोड़ फोड़ व आग का सामना करना पड़ा। सरकारी कार्यालयों पर हमला किया गया, अधिकारियों पर हमले किए गए, जिनमें से कई घायल हुए और कुछ मारे गए। सरकार द्वारा मुख्य रूप से पुलिस और सेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई सभी सीमाओं को पार कर गई। भीड़ को लाठीचार्ज, राइफल, पिस्तौल और कई बार मशीनगन से हवा से फायर किया गया।

महिलाओं को छीन लिया गया, उनके साथ छेड़खानी, मारपीट, बलात्कार किया गया। गांवों में घर जला दिए गए। बिना परीक्षण के बड़ी संख्या में लोगों को जेलों में डाल दिया गया। सामूहिक जुर्माना को अत्यधिक क्रूरता के साथ दंडात्मक उपाय के रूप में महसूस किया गया। “1942 में कुछ महीनों के लिए बॉम्बे से उषा मेहता और उनके दोस्तों द्वारा बनाए गए कांग्रेस रेडियो प्रसारण, नाना पाटिल और अन्य लोगों द्वारा सतारा जिले में स्थापित समानांतर सरकार, मिदनापुर जिले में बढ़ रही सहज क्रांति की कुछ उच्च रोशनी थे। “

अमेरिकी जनता की राय को प्रभावित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार की स्वतंत्रता के लिए सहानुभूति के साथ ब्रिटिश सरकार ने संसद के अंदर और बाहर लगातार प्रचार प्रसार किया। 1942-43 डिस्टर्बेंस के लिए कांग्रेस की ज़िम्मेदारी वाले एक पैम्फलेट में, ब्रिटिश सरकार ने गांधीजी और कांग्रेस को सहज क्रांति के लिए प्रेरित किया। गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद आदि ने लोगों के नेताविहीन, गुमराह आंदोलन को शांत करने के लिए अहिंसा का सहारा लिया, और यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि इस हिंसा में कांग्रेस की कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस के सभी बड़े और छोटे नेता पहले से ही अंग्रेजों द्वारा जेल में डाल दिए गए थे।

महात्मा गांधी ने आंदोलन के दौरान हिंसा को अस्वीकार कर दिया, जिसके लिए कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन जेल में आत्म-शुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास किया। उपवास के दौरान, उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी रिहाई के लिए प्रयास किए गए। हालाँकि, गांधीजी ने अपना उपवास पूरा किया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग सरकार की अदूरदर्शी नीति के कारण भयानक अकाल (1943) का प्रकोप था। सरकार ने कुछ स्वार्थी व्यापारों द्वारा खाद्यान्नों के भंडारण पर रोक नहीं लगाई, जिससे अकाल 1770 से भी बदतर हो गया। जुलाई से दिसंबर 1943 तक, 15 लाख लोगों की मृत्यु हुई और अकाल का कुल टोल लगभग 40 लाख था।

भारतीय राष्ट्रीय सेना National Indian Army (NIA)

1938 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय सुभाष चन्द्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रस्ताव दिया कि भारत को छह महीने के भीतर मुक्त करने के लिए एक अल्टीमेटम दिया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। इसके तुरंत बाद सुभाष चन्द्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और संगठन छोड़ दिया।

फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का आयोजन किया। इसका उद्देश्य कांग्रेस पर कब्जा करना और अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार आंदोलन शुरू करना था। जब सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो सुभाष चंद्र ने सैकड़ों बैठकों को संबोधित करते हुए पूरे देश में दौरा किया, खुले तौर पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निंदा की और भारतीयों से ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों में किसी भी तरह की मदद नहीं करने के लिए कहा।

06 अप्रैल, 1940 में, उन्होंने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसके लिए उन्हें 27 जुलाई, 1940 को जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने देश की समस्याओं और इसके समाधान के बारे में गहराई से सोचा। उन्होंने सोचा था कि युद्ध में अंग्रेज हार जाएंगे, और हालांकि वे एक अनिश्चित स्थिति में थे कि वे भारतीयों को सत्ता नहीं सौंपेंगे और भारत ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने वाली शक्तियों के साथ सहयोग करके स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है।

उसने जेल में उस निष्क्रिय जीवन के लिए बेचैन महसूस किया जिसे वह वहाँ रहने के लिए मजबूर कर रहा था। उन्होंने स्थिति को समाप्त करने के लिए, उपवास शुरू किया और छह दिनों के बाद उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया और उन्हें घर लौटने की अनुमति दी गई जहां उन्हें सख्त निगरानी में रखा गया था।

17 जनवरी, 1941 को वह एक पठान की आड़ में घर से भाग गए और एक साहसिक लेकिन खतरनाक यात्रा के बाद मास्को और बर्लिन पहुचे। परन्तु वह हिटलर को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए राजी नहीं कर सके। इसके बाद वह जापान के सुमात्रा तक की एक जर्मन पनडुब्बी में और हवाई जहाज से टोक्यो के लिए रवाना हुए। जापानी प्रधानमंत्री तोजो ने उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया, जो उन्हें हिटलर या मुसोलिनी से नहीं मिला।

इस बीच, जापानी बलों ने मलाया पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सेना के एक भारतीय अधिकारी, कैप्टन मोहन सिंह, जिन्होंने जापानी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, को एक पुराने क्रांतिकारी राश बिहारी बोस द्वारा स्थापित इंडियन इंडिपेंडेंस लीग द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए राजी किया गया था।

जापानियों ने युद्ध के भारतीय कैदियों को उनके हवाले कर दिया और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना INDIAN NATIONAL ARMY (आईएनए) या आज़ाद हिंद फौज नामक स्वयंसेवकों की एक सेना को संगठित करना शुरू किया। मोहन सिंह को भारतीय राष्ट्रीय सेना का कमांडर-इन-चीफ चुना गया था। लेकिन जल्द ही मोहन सिंह और जापानी सैन्य कमान के बीच अंतर पैदा हो गया। राश बिहारी बोस और मोहन सिंह के बीच भी अंतर था और बाद को INA से कार्य परिषद द्वारा खारिज कर दिया गया था जो भारतीय स्वतंत्रता लीग का कार्यकारी निकाय था। इम्ब्रॉलीगियो आखिरकार तब समाप्त हुआ जब सुभाष चंद्र बोस ने INA का नेतृत्व करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

टोक्यो पहुँचने पर सुभाष चन्द्र बोस ने प्रधान मंत्री तोजो और जापान के अन्य गणमान्य लोगों से मुलाकात की और जापान और मोहन सिंह के बीच उत्पन्न मतभेदों को सीधा किया। जापान ने दृढ़ता से समाधान किया “भारत से एंग्लो-सैक्सन प्रभावों को बाहर निकालने और खत्म करने में मदद करने के लिए सभी साधनों का विस्तार करने के लिए, जो भारतीय लोगों के दुश्मन हैं, और भारत को सही मायने में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं”।

सुभाष चन्द्र बोस फिर सिंगापुर आए और 4 जुलाई, 1943 को औपचारिक रूप से राश बिहारी बोस द्वारा प्रस्तुत इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की प्रेसीडेंसी और INA के हॉमेज को प्राप्त किया। उन्होंने तुरंत मुक्त भारत की अनंतिम सरकार का आयोजन किया और देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए एक नए उत्साह के साथ INA को प्रेरित किया। उन्होंने आईएनए की कमान संभाली, ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और लड़ाई को नारा दिया “दिली चालो” यानी,, ऑन दिल्ली ’।

मणिपुर पर INA का कब्जा था और असम की सीमाओं को पार करके कोहिमा पर कब्जा था। दूसरी तरफ आईएनए ने बिशनपुर को कछार जिले के सिलचर के पास एक जगह पर कब्जा कर लिया। जब आईएनए सफलता से सफलता की ओर बढ़ रहा था। जापान ने हारना शुरू कर दिया और अमेरिकी हमले से खुद को बचाने के लिए बर्मा से जापान वापस आ गया। आपूर्ति की कमी के साथ-साथ अन्य कठिनाइयों के कारण आईएनए को वापस गिरना पड़ा। अंततः जापान की हार के परिणामस्वरूप आईएनए को मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके तुरंत बाद (23 अगस्त, 1945) को कहा गया कि सुभाष चंद्र की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है।

INA निःसंदेह भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकता था, लेकिन सुभाष चन्द्र बोस और उनके INA ने भारतीयों और दुनिया के सामने एक उदाहरण स्थापित किया कि INA ब्रिटिश सरकार वो देश छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है जरुरत पड़ने पर मातृ देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान भी कर सकता है। सुभाष चन्द्र बोस द्वारा अनंतिम सरकार और आईएनए का आयोजन और नेतृत्व, भारतीय प्रश्न को संकीर्ण घरेलू क्षेत्र से बाहर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में लाया।

INA ने यह भी साबित कर दिया कि भारतीय सैनिक भाड़े के नहीं थे, लेकिन अगर अवसर पैदा होता तो वे अपने देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते। INA ने कामरेडशिप और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक उदाहरण भी दिखाया। INA का प्रभाव भारतीय सेना पर अंग्रेजों द्वारा छोड़े जाने से बहुत गहरा था। यह उनके लिए स्पष्ट हो गया कि भारत में उनका शासन लंबे समय तक चलने वाला नहीं था। इन दृष्टिकोणों से आईएनए की एक नैतिक जीत थी, हालांकि वे युद्ध के मैदानों में विजयी नहीं हो सकते थे।

आईएनए के आत्मसमर्पण के बाद ब्रिटिश सरकार ने लाल किले (1945-46) में एक औपचारिक परीक्षण के बाद आईएनए के कुछ अधिकारियों को दंडित करके भारतीय सेना और लोगों के सामने एक उदाहरण स्थापित करने की मांग की। कांग्रेस आईएनए अधिकारियों-मेजर जनरल शाह नवाज खान, कर्नल ढिल्लन आदि की रक्षा करने के लिए खड़ा था। वे अंततः एक सम्मानजनक रूप से सम्मानित थे।

वेवल प्लान

6 मई, 1944 को अपनी रिहाई के बाद, गांधीजी ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या जिन्ना के साथ कोई समझौता किया जा सकता है। लेकिन इस प्रयास से कुछ भी नहीं निकला क्योंकि जिन्ना अपनी पाकिस्तान की मांग से नहीं हटे। गवर्नर जनरल और वाइसराय लॉर्ड वेवल ने भारत के लिए संविधान के आहरण के कदम उठाए जाने से पहले एक राष्ट्रीय सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। जिसके मुख्य प्रावधान थे:

- ऐसे समय तक, जब भारत के लिए एक संविधान तैयार किया गया था, जिसमें भारतीय नेताओं के साथ एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी।

- गवर्नर जनरल की परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी।

- गवर्नर जनरल की परिषद के सभी सदस्य गवर्नर जनरल और भारतीय सेना के कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर भारतीयों से लिए जाएंगे।

- सत्ता के हस्तांतरण तक भारत की रक्षा ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ की जिम्मेदारी रहेगी। इस योजना पर विचार-विमर्श करने के लिए सिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था। शिमला सम्मेलन में जिन्ना अपनी पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे जिसके कारण अंततः सम्मेलन असफल हो गया।

अगस्त, 1945 में इंग्लैंड में युद्ध की समाप्ति के बाद हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी बहुमत से बाहर हुई और क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। भारत में भी केंद्रीय विधानमंडल के लिए आम चुनाव दिसंबर 1945 में और 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए हुए थे। चुनावों में कांग्रेस केंद्र और प्रांतों में बहुमत के साथ बंगाल और सिंध को छोड़कर आई।

ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि कांग्रेस भारतीय लोगों का मुँह का टुकड़ा थी। वायसराय लॉर्ड वेवल ने 28 जनवरी, 1946 घोषणा की कि वह भारतीय नेताओं के साथ एक नई कार्यकारी परिषद बनाएंगे और जल्द से जल्द संविधान सभा की स्थापना करेंगे। लेकिन इस दिशा में कोई कदम उठाए जाने से पहले रॉयल इंडियन नेवी के अधिकारियों और पुरुषों ने विद्रोह कर दिया, जिसने पूरे भारत में हलचल मचा दी।

रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह

ब्रिटिश नौसैनिकों की तुलना में भारतीय नौसैनिक अधिकारियों और पुरुषों को हीन भोजन और कम वेतनमान मिलता था तथा ब्रिटिश नौसैनिकों के प्रति भारतीय नौसेना के ब्रिटिश अधिकारियों का ऊँचा रवैया एवं भारतीय नौसेना अधिकारियों और पुरुषों की शिकायत का एक स्रोत रहा है। शिकायतों के निवारण के लिए प्रतिनिधि सरकार से मिले पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। 18 फरवरी, 1946 को नौसैनिक प्रशिक्षण स्कूल के कैडेटों ने खराब भोजन, छोटे वेतन, नस्लीय आधार पर भेदभाव और ब्रिटिश अधिकारियों के अपमानजनक व्यवहार के विरोध में उपवास शुरू किया। धीरे-धीरे यह विरोध अन्य नौसैनिक स्टेशनों तक फैल गया।

स्थिति ने ऐसा मोड़ लिया कि भारतीय नौसेना के अधिकारियों और पुरुषों ने कुछ जहाजों पर कब्जा कर लिया और एक नियमित नौसेना युद्ध शुरू करने के लिए तैयार हो गए। जहाजों से ब्रिटिश झंडे हटाए गए और तिरंगा कांग्रेस के झंडे फहराए गए। विद्रोह कलकत्ता और मद्रास बंदरगाहों में भी फैल गया, लेकिन कराची और बॉम्बे बंदरगाहों में विद्रोह ने गंभीर अनुपात ले लिया। अंग्रेजों ने विद्रोह में जहाजों से बमबारी शुरू कर दी। जिन्हें समान रूप से मजबूत बंदूक की आग से जवाब दिया गया था। एडमिरल गॉडफ्रे ने विद्रोहियों से बिना किसी प्रभाव के आत्मसमर्पण करने की अपील की।

भारतीय नौसेना ने पूरे देश में एक रोमांच भेजा। पुलिस के साथ लड़ाई आदि में स्वतःस्फूर्त हर्ष थे, अंग्रेजों ने बलपूर्वक इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की। यह इस स्तर पर था कि सरदार बल्लभभाई पटेल ने हस्तक्षेप किया और उनके अनुरोध पर विद्रोहियों ने अपने हथियार डाल दिए। वे सभी गिरफ्तार थे, लेकिन परिस्थितियों से मजबूर होकर सरकार को उन्हें रिहा करना पड़ा। अब यह ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया कि भारत में ब्रिटिश शासन ने अपना अंत कर दिया था।

कैबिनेट मिशन

शिमला सम्मेलन के समय से, और विशेष रूप से रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बाद, यह ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट हो गया कि भारत के लिए स्वतंत्रता अब पीछे नहीं रह सकती। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बाद, 19 फरवरी, 1946 को, प्रधान मंत्री क्लीमेंट एटली ने संसद में घोषित किया कि ब्रिटिश कैबिनेट के तीन मंत्रियों को भारतीय नेताओं के साथ विचार-विमर्श करने के लिए भेजा जायेगा। जिससे भारत में कुछ सुधर किया जा सकेगा। इसे आमतौर पर कैबिनेट मिशन के रूप में जाना जाता है।

क्लेमेंट एटली द्वारा 19 फरवरी, 1946 की घोषणा के बाद, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, श्री अलेक्जेंडर को 23 मार्च, 1946 को भारत भेजा गया। जिन्ना के विरोध के कारण कैबिनेट मिशन के सामने कोई एकजुट मांग नहीं रखी जा सकी। कैबिनेट मिशन ने अंततः जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया और यहां तक कि यह भी देखा कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम अल्पसंख्यकों के दृष्टिकोण से पूर्वाग्रही थी। यदि परिवहन, संचार, रेलवे, टेलीग्राफ आदि को विभाजित किया गया तो भारत की प्रगति मंद हो जाएगी। इसी तरह सेना का दो हिस्सों में बंटना खतरनाक होगा।

कैबिनेट मिशन ने निम्नलिखित प्रावधानों के साथ एक योजना सामने रखी:

- एक अखिल भारतीय महासंघ होगा, और प्रांत स्व-शासन का आनंद लेंगे।

- भारतीय प्रांतों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। हिंदू बहुसंख्यक वर्ग ‘ए’ श्रेणी में, मुस्लिम बहुमत प्रांत बंगाल में ‘बी’ श्रेणी में और असम ‘सी’ श्रेणी में असम होंगे।

- योजना में प्रदत्त संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव का तरीका बहुत जटिल था। राज्यों की प्रत्येक श्रेणी अपने स्वयं के संविधान का मसौदा तैयार करेगी, लेकिन सभी श्रेणियों के प्रतिनिधि और वे राज्य जो महासंघ में शामिल होने के इच्छुक होंगे, वे भारत के संघीय संघ के संविधान का निर्माण करेंगे। नए संविधान के अनुसार पहले चुनाव के बाद कोई भी प्रांत किसी भी अन्य प्रांत की श्रेणियों में शामिल हो सकता है। पहले दस साल बाद आवश्यक होने पर संविधान को आरोपित किया जा सकता है।

- ऐसे समय तक एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जब देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ संविधान तैयार किया गया था।

यह एक बहुत ही जटिल व्यवस्था थी इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों की जटिलताओं को देखते हुए, कोई अन्य विकल्प नहीं था। यह योजना कैबिनेट मिशन द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मांगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक प्रयास था।

कांग्रेस अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए सहमत नहीं थी लेकिन योजना के दूसरे हिस्से को स्वीकार कर लिया। जिन्ना ने पाया कि पाकिस्तान की योजना को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया था और उन्होंने मांग की कि कांग्रेस की अनुपस्थिति में मुस्लिम लीग को एकतरफा रूप से अंतरिम सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

लेकिन लॉर्ड वावेल, गवर्नर जनरल तब तक अंतरिम सरकार बनाने के लिए सहमत नहीं हुए जब तक कि कांग्रेस इसमें शामिल होने के लिए सहमत नहीं हुई। यह मुस्लिम लीग के उत्साह के लिए हानिकारक था और इसने इस योजना को पूरी तरह खारिज कर दिया और सीधी कार्रवाई की धमकी दी। 1946 जुलाई में, कांग्रेस के प्रतिनिधि संविधान सभा में चुनाव में भारी संख्या में लौटे थे।

यह जिन्ना के लिए एक बहुत बड़ा सदमा और निराशा के रूप में आया और उन्होंने निराशा से पैदा हुई कांग्रेस से अपनी दुश्मनी नहीं छिपाई। उन्होंने मुस्लिम लीग के असामाजिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से उकसाया और पाया कि लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार के साथ रहने के बाद वह उनसे उनकी सभी अनुचित मांगें नहीं मान सकते थे, हताश हो गए और एक लीवर कार्रवाई के रूप में उन्होंने हिंदुओं पर प्रतिशोध लेने की सोची।

16 अगस्त, 1946 को, बंगाल में साहेब सुरवर्दी के कुख्यात मंत्रालय की जिम्मेदारी के तहत, कलकत्ता ने बड़ी संख्या में निर्दोष हिंदुओं की हत्या करके मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्य दिवस का निरीक्षण किया। इस उद्देश्य के लिए कुख्यात गुंडों को शहर में आयात किया गया था। सुरवर्दी मंत्रालय ने कलकत्ता शहर को एक सत्य नरक में बदल दिया। चार दिनों में पांच हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई, लगभग पंद्रह हजार लोग चाकू के हमले से घायल हुए।

ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल ने विषयों की जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए अपनी बुनियादी जिम्मेदारी को भुला दिया, और इस तरह ब्रिटिश राष्ट्र के नाम को कलंकित किया। कलकत्ता हत्याओं के मद्देनजर बिहार में प्रतिक्रियाएँ हुईं जहाँ मुसलमानों पर हमला किया गया और उन्हें मार दिया गया। उत्तर में नोआखली और त्रिपुरा के हिंदुओं को मुसलमानों द्वारा बर्बर यातना के अधीन किया गया था।

महिलाओं के खिलाफ अपराध, इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन, निर्दोष हिंदू पुरुषों और महिलाओं को मार डाला गया। लेकिन बादलों में अंधेरा होता है, उनकी चांदी की लाइनिंग होती है। ऐसे कई मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदुओं को शरण दी और उन्हें उन्मादी मुस्लिम दंगाइयों और हिंदुओं से बचाया जिन्होंने मुसलमानों को महान व्यक्तिगत जोखिमों पर शरण दी। इस प्रक्रिया में कई मुसलमानों और हिंदुओं को अपना जीवन देना पड़ा।

इस बीच, जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर, 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया था। हालांकि, जिन्ना, शुरू में सरकार में शामिल नहीं हुए थे। अंतत: लॉर्ड वेवल ने जिन्ना को मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को अंतरिम सरकार में शामिल होने की अनुमति देने के लिए राजी किया।

सांप्रदायिक दंगों ने कांग्रेस को एहसास दिलाया कि पूर्वी बंगाल और पश्चिम पंजाब, जब तक दो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का विभाजन नहीं हो जाता, सांप्रदायिक दुश्मनी को खत्म करना असंभव होगा। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून के महीने तक ब्रिटिश सरकार भारत के जिम्मेदार नेताओं को सत्ता सौंप देगी।

क्लेमेंट एटली की इस घोषणा ने मुस्लिम लीग द्वारा हिंदू हत्याओं को हवा दे दी और मुस्लिम पुलिस और मुस्लिम लीग के अपराधियों ने पंजाब के सिख और हिंदू पुरुषों और महिलाओं पर बर्बर हमले शुरू कर दिए। हिंदुओं और सिखों के 75 लाख लोगों ने पश्चिम पंजाब को छोड़ दिया और अपने घर और चूल्हा और अपने सभी सामानों को छोड़कर पूर्वी पंजाब में आ गए।

अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाले जवाहरलाल नेहरू ने पाया कि मुस्लिम लीग के मंत्री सरकार और लॉर्ड वेवेल की गतिविधियों को रोक रहे थे, गवर्नर जनरल इसके लिए एक गुप्त पक्ष थे। इसने लॉर्ड वावेल के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी को जन्म दिया और अप्रत्यक्ष रूप से इस वजह से कि उन्हें लॉर्ड माउंटबेटन (मार्च, 1947) द्वारा बदल दिया गया।

3 जून, 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि:

- यदि मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र चाहें, तो वे एक अलग प्रभुत्व बना सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में बंगाल और पंजाब का विभाजन होना चाहिए।

- क्या उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत पाकिस्तान में शामिल होगा, इसका फैसला एक जनमत संग्रह द्वारा किया जाना था।

- क्या सिलहट जिला पाकिस्तान में शामिल होगा, यह भी एक जनमत संग्रह द्वारा तय किया जाना चाहिए।

- यह तय करने के लिए कि बंगाल और पंजाब के कौन से हिस्से पाकिस्तान में शामिल होंगे, एक सीमा आयोग द्वारा तय किया जाएगा।

- ब्रिटिश संसद भारत और पाकिस्तान में भारत के विभाजन का कानून बनाएगी। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, चाहे तो अपनी इच्छा से अपना संविधान बना सकते हैं।

भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में, माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, और यद्यपि भारत का विभाजन राजनीतिक समस्या के समाधान के रूप में कई लोगों द्वारा पसंद नहीं किया गया था, इसे दो बुराइयों (एक विभाजन और दूसरा सांप्रदायिक बर्बरता) में से एक के रूप में स्वीकार करना पड़ा।

जिन्ना ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। जैसा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने योजना को स्वीकार किया था, बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में दो सीमा आयोगों की नियुक्ति की गई थी। जुलाई 1947 में, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा उसी वर्ष 15 अगस्त के लिए सत्ता का हस्तांतरण तय किया गया था।

14 अगस्त की मध्यरात्रि बारह बजकर पांच मिनट पर, भारत की स्वतंत्रता घोषित की गई, लेकिन भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर बने रहना था। लॉर्ड माउंटबेटन को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया था। जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और संविधान बनाने के लिए पाकिस्तान की अपनी संविधान सभा थी।

इस प्रकार, 15 अगस्त, 1947 को, 175 वर्षों से अधिक का ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया, भारत के पूर्वी क्षितिज में स्वतंत्रता का सूर्य उदय हुआ। कांग्रेस के आंदोलन के कारण पूरे भारत में हिमालय से लेकर केप कोमोरिन तक राजनीतिक उथल-पुथल हुई और असम से लेकर उत्तर पश्चिम सीमा तक एक विजयी नतीजा आया। स्वतंत्रता का सूर्य असंख्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं, क्रांतिकारियों, आजाद हिंद फौज, नौसैनिक अधिकारियों और पुरुषों के खून और आंसुओं में नहाया, सांप्रदायिक उन्माद के शिकार, भारतीय दृढ़, उज्ज्वल और गौरवशाली में पैदा हुआ। अंतिम क्षण में दिया गया गौरव भारत का विभाजन था।

अंग्रेज (ब्रिटिश) से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

- अंग्रेजों की अपनी पहली कंपनी की स्थापना 31 DEC 1600 को ईस्ट इण्डिया कंपनी के नाम से इंग्लैण्ड की महारानी एलिजा बेथ-II के आदेश पर लन्दन में स्थापित हुई ।

- भारत में व्यापार के लिए एलिजा बेथ ने एक अनुमति पत्र कैप्टन हाकिंस के द्वारा भारत में 1608 ई. में भेजा।

- जहागीर क्र दरबार में कैप्टन हाकिन्स 1608 ई. में पंहुचा।

- जहागीर ने खुस होकर उसको इंग्लिश खां की उपाधि दी ।

- अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री 1608 ई. में सूरत में स्थापित की ।

- सन 1610 ई. में यह कंपनी बंद हो गई ।

- सन 1611 ई. में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री पुनः मसुल्लिपत्तानाम में स्थापित की । यह अंग्रेजों की स्थायी फैक्ट्री थी ।

- सन 1615 ई. में अंग्रेजों का दूसरा राजदूत टॉमस रो आता है जिसने मुग़ल बादशाह से टैक्स में छुट की मांग की ।

- मुग़ल बादशाह फर्रुख शिखर ने अंग्रेजों के एक फरमान पर हस्ताक्षर कर दिया जिससे अंग्रेजों को गुजरात और दक्कन में व्यापार करने की छुट मिल गयी ।

- 20 जून 1756 ई. में काल कोठरी की घटना घटी।

- सन 1757 ई. में प्लासी का युद्ध हुआ, जो बंगाल के नवाब शिराजुद्दौला और अंग्रेजों के राबर्ट क्लाइव के बीच हुआ, जिसमे अंग्रेज विजयी हुए । यह युद्ध भागीरथी नदी के किनारे हुआ।

- इस युद्ध में अंग्रेजों ने शिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था

- शिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने उसके सेनापति मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। जो सन 1757-1760 ई. तक रहा।.

- राबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना ।

- सन 1760 ई. में अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को नवाब पद से हटा दिया और उसकी जगह पर मीर कासिम को 1760 ई. में बंगाल का नवाब बनाया जो से 1764 ई. तक बंगाल का नवाब रहा ।

- मीर कासिम को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब नाम मात्र का बनाया था और शासन अपने अनुसार कराते थे। जो एक तरह का द्वैद शासन था।

- द्वैद शासक के जनक लियोनस कर्टिस थे ।

- बंगाल में द्वैद शासन राबर्ट क्लाइव ने शुरू किया ।

- मीर कासिम ने अंग्रेजों की सहमति लिए बिना ही बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। और कुछ अन्य फैसले खुद से ही लेने लगा। जिससे अंग्रेज काफी नाराज हुए।

- इसलिए उस समय के तत्कालीन अंग्रेजी कमांडर हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच सन 1764 ई. में बक्सर के मैदान में एक युद्ध होता है, जिसे बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है।

- बक्सर का युद्ध में मीर कासिम के साथ अवध के नवाब शुजदुदौला तथा शाह आलम -II थे। जो अंग्रेजी कमांडर हेक्टर मुनरो के खिलाफ लड़े ।

- इस युद्ध के बाद सन 1765 ई. में अंग्रेज और शाह आलम के मध्य एक संधि होती है जिसे इलाहबाद की संधि-I (प्रथम ) के नाम से जाना जाता है।

- पुनः अगस्त 1765 ई. में एक और संधि अंग्रेज और शुजदुदौला के मध्य होती है जिसे इलाहबाद की संधि-II (द्वितीय ) के नाम से जाना जाता है।

- इस संधि के बाद बंगाल में अंग्रेजो का बंगाल में द्वैद शासन समाप्त हो जाता है और अंग्रेज पूरी तरह से बंगाल पर शासन करने लगते हैं ।

डच (1602 ई-1759 ई)

पुर्तगालियों की समृद्धि देख कर डच भी भारत और श्रीलंका की ओर आकर्षित हुए। सर्वप्रथम 1598 में डचों का पहला जहाज अफ्रीका और जावा के रास्ते भारत पहुँचा। भारत में ‘डच ईस्ट इंडिया कंपनी’ की स्थापना 1602 में हुई थी। जो भारत से व्यापार करने के लिए बनाई गई थी।

इस समय तक अंग्रेज और फ्रांसिसी लोग भी भारत में पहुँच चुके थे पर नाविक दृष्टि से डच इनसे वरिष्ट थे। डचो ने मसाले के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। सन् 1602 में डचों ने अम्बोयना पर पुर्तगालियों को हरा कर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1612 में श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया।

उन्होंने मसुलिपटृम (1605),पुलीकट (1610), सूरत (1616), बिमिलिपटृम (1641), करिकल (1653),चिनसुरा (1653), क़ासिम बाज़ार, बड़ानगर, पटना, बालेश्वर (उड़ीसा) (1658), नागापट्टनम् (1658) और कोचीन (1663) में अपनी कोठियाँ स्थापित कर लीं। पर, एक तो डचों का मुख्य उद्येश्य भारत से व्यापार न करके पूर्वी एशिया के देशों में अपने व्यापार के लिए कड़ी के रूप में स्थापित करना था और दूसरे अंग्रेजों ओर फ्रांसिसियों ने उन्हें यहाँ और यूरोप दोनों जगह युद्धों में हरा दिया। इस कारण डचों का प्रभुत्व बहुत दिनों तक भारत में नहीं रह पाया था।

डच सिक्के

डचों ने अपने भारत प्रवास के दौरान सिक्कों की ढलाई में हाथ आजमाया। जैसे-जैसे उनका व्यापार बढ़ता गया, उन्होंने कोचीन, मसूलीपट्टम, नागपट्टम, पांडिचेरी और पुलिकट में टकसालों की स्थापना की। साथ हीं, पुलिकट टकसाल में भगवान वेंकटेश्वर, (भगवान विष्णु) की छवि वाला एक स्वर्ण पैगोडा जारी किया। डचों द्वारा जारी किये गए सभी सिक्के स्थानीय सिक्कों पर आधारित थे।

डच का पतन

भारतीय उपमहाद्वीप पर डचों की उपस्थिति 1605 ई. से 1825 ई. तक रही। पूर्वी व्यापार में ब्रिटिश शक्ति के उदय ने डचों के व्यावसायिक हितों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की, जिसके कारण उनके बीच खूनी युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटिश अपने अधिक संसाधनों की वजह से स्पष्ट विजेता बन कर उभरे थे। 1623 में अंबोयना में डचों द्वारा कुछ अंग्रेजी व्यापारियों की नृशंस हत्या ने स्थिति को और ख़राब कर दिया। जिसके बाद अंग्रेजों ने एक के बाद एक डचों के गढ़ों पर कब्जा कर लिया।

डच-एंग्लो-प्रतिद्वंद्विता के बीच त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एक जबरदस्त झटका दिया, जिससे मालाबार क्षेत्र में डच सत्ता की पूरी रूपरेखा हीं बदल गयी।

डच का अंग्रेजों के साथ संधियाँ और समझौते

यद्यपि 1814 ईस्वी में एंग्लो-डच संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने डच कोरोमंडल और डच बंगाल को डच शासन में बहाल करने की सुविधा प्रदान की, उन्हें फिर से 1824 ईस्वी की एंग्लो-डच संधि के खंड और प्रावधानों के अनुसार ब्रिटिश शासन में वापस कर दिया गया।डचों के लिए यह बाध्यकारी कर दिया गया कि वो 1 मार्च, 1825 ई. तक सारी संपत्ति और प्रतिष्ठानों का हस्तांतरण कर दें।

1825 ई. के मध्य तक भारत में डचों की सभी व्यापारिक चौकियों को जब्त कर लिया गया था। 1667 ई. में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत ब्रिटिश अपने लेन देन के फार्मूले के आधार पर, डचों के लिए, इंडोनेशिया (जो ब्रिटिशों के अधीन था) से हटने के लिए सहमत हो गए। इसके बदले में, डचों को अंततः इंडोनेशिया में व्यापार करने के लिए भारत से सेवानिवृत्त होना पड़ा।

डचों से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

- 1605 ई. में मुस्लिपत्तानाम में पहली फैक्ट्री स्थापित करते है।

- 1759 ई. में वेदरा का युद्ध अंग्रेजो से होता है, जिसमे हारकर डच नीदरलैंड चले गए ।

डैनिश (1616 ई.-1845 ई.)

डैनिश (1616 ई.-1845 ई.) डेनमार्क से आये थे । और लगभग 200 से अधिक वर्षों तक इनका शासन रहा। डेनिश शासन के दौरान, ट्रेंक्यूबार भारतीय और यूरोपीय रीति-रिवाजों, विचारों, धर्मों, कला, वास्तुकला और प्रशासनिक मानदंडों के बीच निरंतर सांस्कृतिक मुठभेड़ों का एक स्थान बना हुआ था। ट्रेंक्यूबार भारतीय परिवेश में एक अलग यूरोपीय स्थान नहीं था, बल्कि यह मुख्य रूप से एक छोटा, लेकिन शक्तिशाली यूरोपीय अभिजात वर्ग के साथ एक भारतीय गांव था।

1620 में, जब डेनिश ईस्ट इंडिया ट्रेड कंपनी द्वारा डेनिश ट्रेडिंग स्टेशन की स्थापना की गई थी, त्राणकेबर पहले से ही कुछ वाणिज्यिक गतिविधियों, मछुआरों की एक बड़ी आबादी और एक उपजाऊ कृषि मंडली के साथ एक अच्छी तरह से काम कर रहा भारतीय शहर था।

डैनिश ने ट्रेंक्यूबार में एक छोटे से अल्पसंख्यक का गठन किया, जिसमें लगभग 200-300 लोग थे, जो लगभग 3000 निवासियों से अधिक थे। डैनिश समुदाय का रोजमर्रा का जीवन, जिसमें मुख्य रूप से अधिकारी और सैनिक और उनके परिवार शामिल थे, किले के करीब की सड़कों में, शहर के किले वाले हिस्से में केंद्रित थे। यहाँ उन्होंने शहर के मध्य और उत्तरी हिस्सों में मुस्लिम और हिंदू क्वार्टर से कुछ दूरी पर रहने के डैनिश तरीके को बरकरार रखने का प्रयास किया। दोनों आम तौर पर स्थानीय भारतीय समुदाय से अलग रहते थे, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत में पान-यूरोपीय औपनिवेशिक समुदाय का एक अभिन्न अंग बनाया जिसमें ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगाली और डच प्रवासी शामिल थे।

ट्रेंक्यूबार की एक मजबूत वैश्विक व्यापार अर्थव्यवस्था थी, और व्यापारियों, प्रशासकों, सैनिकों, और डेनमार्क, नॉर्वे के मिशनरियों और स्थानीय भारतीय खरीदारों और बुनकरों के साथ दूर यूरोप में अन्य स्थानों को आकर्षित किया, जो सभी बड़े कपड़ा उद्योग में लगे हुए थे: मुख्य रूप से रेशम का उत्पादन करते थे। और निर्यात के लिए चित्रित सूती कपड़े। बड़ी मात्रा में इन वस्त्रों को हाथ से चित्रित किया गया था और विस्तृत तकनीकों के साथ रंगे गए थे और डेनिश ट्रेडिंग कंपनी द्वारा कोरोमंडल तट से निर्यात किए जाने वाले प्रतिष्ठित काली मिर्च के अलावा, सबसे महत्वपूर्ण सामान थे।

ट्रेंक्यूबार में डेनिश ट्रेडिंग स्टेशन ने कभी अधिक लाभ नहीं कमाया और वर्ष 1800 के बाद, ब्रिटिश शक्ति के तेजी से विस्तार से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण धीरे-धीरे व्यापार के केंद्र के रूप में महत्व खो दिया। 1820 के दशक में, यूरोपीय व्यापारियों और स्थानीय भारतीय बुनकर ट्रेंक्यूबार से बाहर चले गए।

डैनिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य :

- ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बाद 1616 ई. में डेनिस कम्पनी का भारत आगमन हुआ।

- इसकी पहली फैक्ट्री तंजौर के त्रावन कौर में 1620 ई. में स्थापित हुई।

- इसके बाद बंगाल के श्रीरामपुर या सीरापुर में 1676 ई. में इनकी फैक्ट्री स्थापित हुयी।

- यही सीरापुर डेनिस कम्पनी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था।

- 1755 ई. में डेनिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने बंगाल में श्रीरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की, किन्तु डेनिश ईस्ट कम्पनी कभी पनप ही नहीं सकी और 1845 ई. में उसने अपनी कोठियाँ ब्रिटिश सरकार को बेच दी।

- इन्होंने व्यापार की तुलना में धर्म प्रचार सम्बधी कार्यो में अधिक ध्यान दिया यहीं इनकी असफलता का कारण बना।

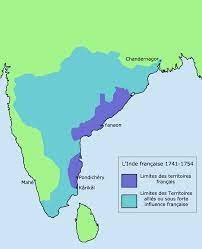

फ्रांसीसी (1664 ई.-1760 ई.)

सन् 1664 में, ईस्ट इण्डिया कम्पनी की ही तरह भारत में व्यापार करने के लिए फ्रांसीसियों की एक कम्पनी आई। इन फ्रांसीसियों ने सन् 1668 में सूरत में 1669 में मछलीपट्टनम में, तथा सन् 1774 में पाण्डिचेरी में अपनी कोठियां बनाई। उस समय उनका प्रधान था – दूमास। सन् 1741 में दूमास की जगह डूप्ले की नियुक्ति हुई। लिखा है-‘‘डूप्ले एक अत्यंत योग्य तथा चतुर सेनापति था।

उसके पूर्वाधिकारी दूमास को मुगल शासन के द्वारा ‘नवाब’ का खिताब मिला हुआ था। इसलिए जब डूप्ले आया तो उसने स्वयं ही अपने को ‘नवाब डूप्ले’ कहना शुरू कर दिया। डूप्ले पहला यूरोपीय निवासी था जिसके मन में भारत के अंदर यूरोपियन साम्राज्य कायम करने की इच्छा उत्पन्न हुई। डूप्ले को भारतवासियों में कुछ खास कमजोरियां नज़र आईं। जिनसे उसने पूरा-पूरा लाभ उठाया।

एक यह कि भारत के विभिन्न नरेशों की इस समय की आपसी ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा तथा लड़ाइयों के दिनों में विदेशियों के लिए कभी एक तथा कभी दूसरे का पक्ष लेकर धीरे-धीरे अपना बल बढ़ा लेना कुछ कठिन न था, तथा दूसरे यह कि इस कार्य के लिए यूरोप से सेनाएं लाने की आवश्यता न थी। बल, वीरता तथा सहनशक्ति में भारतवासी यूरोप से बढ़कर थे।

अपने अधिकारियों के प्रति वफ़ादारी का भाव भी भारतीय सिपाहियों में बहुत था। किन्तु राष्ट्रीयता के भाव या स्वदेश के विचार का उनमें नितांत अभाव था। उन्हें बड़ी आसानी से यूरोपियन ढंग से सैनिक शिक्षा दी जा सकती थी तथा यूरोपियन अधिकारियों के अधीन रखा जा सकता था। इसलिए विदेशियों का यह सारा काम बड़ी सुन्दरता के साथ भारतीय सिपाहियों से निकल सकता था। डूप्ले को अपनी इस महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति में केवल एक बाधा नज़र आती थी तथा वह थी अंग्रेजों की प्रतिस्पर्धा। ’’

डूप्ले की शंका सही थी। अंग्रेजों की निगाहें भारत के खजाने तथा यहाँ शासन करने पर लगी हुई थीं। इसका एक प्रमाण यह मिलता है कि सन् 1746 में कर्नल स्मिथ नामक अंग्रेज ने जर्मनी के साथ मिलकर बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा विजय करने तथा उन्हें लूटने की एक योजना गुपचुप तैयार करके यूरोप भेजी थी।

सन् 1664 ई. में भारत के साथ व्यापार करने के लिए राजा लुई XIV के शासनकाल के दौरान फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। 1668 ई. में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया और 1669 ई. में मसुलीपट्टम में एक और फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया।

इसके बाद 1673 ई. में बंगाल के मुगल सूबेदार ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में एक बस्ती बसाने की अनुमति दी। जिसमे फ्रांसिसियों ने बीजापुर के सुल्तान से पांडिचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया और उस पर एक संपन्न शहर की स्थापना की जो कि बाद में भारत में, फ्रांसिसियों का मुख्य गढ़ बन गया। समय बीतने के साथ फ्रांसिसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे, कराईकल, बालासोर और कासिम बाजार में अपने व्यापारिक क्षेत्र विकसित किए।

फ्रांसीसी मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य से भारत आए थे। उनके आगमन से 1741 ई. तक, अंग्रेजों की तरह फ्रांसीसियों के भी उद्देश्य विशुद्ध रूप से व्यावसायिक थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1723 ईस्वी में यनम, 1725 ईस्वी में मालाबार तट पर माहे और 1739 ईस्वी में कराईकल पर अधिकार कर लिया।

फ्रांसिसियों का राजनीतिक मकसद और महत्वाकांक्षा

जैसे-जैसे समय बीतता गया, फ्रांसीसियों के उद्देश्यों में बदलाव आया और वे भारत को अपनी कॉलोनी मानने लगे। 1741 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स की नियुक्ति इस दिशा में उनका पहला कदम था। डुप्लेक्स बेहद प्रतिभाशाली था। उसने स्थानीय शासकों के बीच प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाया और इसे भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के लिए ईश्वर द्वारा भेजे गए अवसर के रूप में देखा।

वह उत्कृष्ट स्तर का कूटनीतिज्ञ था, जिसने उसे भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में सम्मानजनक स्थान दिलाया। लेकिन अंग्रेजों ने डुप्लेक्स और फ्रांसीसियों को चुनौती दी और बाद में दोनों शक्तियों का आमना-सामना हुआ। मार्क्विस डी बुसी-कास्टेलनौ के तहत डुप्लेक्स की सेना ने हैदराबाद और केप कोमोरिन के बीच के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। रॉबर्ट क्लिविया – एक ब्रिटिश अधिकारी – 1744 ईस्वी में भारत आया, और निर्णायक रूप से डुप्लेक्स को हराया। इस हार के बाद 1754 ई. में डुप्लेक्स को फ्रांस वापस बुला लिया गया था।

| राजधानी | पॉन्डिचेरी |

| भाषाएँ | फ़्रान्सीसी |

| बोली | तमिल, तेलुगू, मलयालम |

| क्षेत्रफल | 508.03 किमी² (196 वर्ग मील) |

| जनसंख्या | 1929 est. 2,88,546 1948 est. 3,32,045 |

| मुद्रा | फ्रांसीसी भारतीय रुपया |

फ़्रांसीसी कुछ क्षेत्रों तक सीमित

लैली-टोलेंडल, जिन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए भेजा गया था, को कुछ प्रारंभिक सफलता मिली, खासकर तब जब उन्होंने 1758 ई. में अंग्रेजों से कडलोर के फोर्ट सेंट डेविड को छीन लिया। लेकिन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए 1760 के वांडीवाश के युद्ध ने फ्रांसीसियों की कमर तोड़ दी क्योंकि उन्हें अपने हैदराबाद क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों ने पांडिचेरी की घेराबंदी कर ली। 1761 ई. में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को नष्ट कर दिया। इस प्रकार फ्रांसीसियों ने दक्षिण भारत में अपनी पकड़ खो दी। बाद में, 1763 ई. के ब्रिटेन के साथ की संधि के प्रावधानों के अनुसार, पांडिचेरी को 1765 ई. में फ्रांस को लौटा दिया गया था।

फ़्रांसीसी का पतन

ब्रिटिश और फ्रांसीसी स्थानीय राजनीति में न दखल देने की एक संधि के बावजूद, एक दुसरे के प्रति षड़यंत्र जारी थी। उदाहरण के लिए, इस अवधि में फ्रांसीसी ने बंगाल के नवाब के राज-दरबार में अपने प्रभाव का विस्तार किया और बंगाल में अपने व्यापार की मात्रा का विस्तार किया। 1756 में, फ्रेंच कलकत्ता में ब्रिटिश फोर्ट विलियम हमला करने के लिए नवाब को प्रोत्साहित किया। 1757 में प्लासी की लड़ाई में, ब्रिटिश, नवाब और उनकी फ्रांसीसी सहयोगी दलों को हराया और बंगाल के पूरे प्रांत में ब्रिटिश सत्ता बढ़ाया।

इसके बाद फ्रांस, फ्रांसीसी नुकसान पुनः प्राप्त करने और भारत से अंग्रेजो को बाहर करने के लिये लल्ली-तोल्लेन्दल को भेजा। लल्ली 1758 में पॉन्डिचेरी में पहुंचे, उन्होंने कुछ प्रारंभिक सफलता मिली और 1758 में कडलूर जिले में फोर्ट सेंट डेविड को ध्वस्त कर दिया, लेकिन लल्ली द्वारा किए गए रणनीतिक गलतियों 1760 में पॉन्डिचेरी की घेराबंदी का कारण बनी। 1761 में पॉन्डिचेरी, बदला लेने में अंग्रेजों द्वारा नष्ट कर दिया गया था और चार साल के लिए खंडहर बने रहा। और बहुत जल्द ही फ्रांसीसी दक्षिण भारत पर अपनी पकड़ को खो दिया।

फ़्रांसिसी से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- फ़्रांसिसी पहली फैक्ट्री सन 1668 ई. में सूरत में स्थापित किये।

- सन 1671 ई. फ़्रांसिसी में पाण्डिचेरी नामक नगर की स्थापना की जो आज केंद्र शासित प्रदेश है।

- इनका अंग्रेजों से तीन युद्ध होता है:-

- पहला कर्णाटक का युद्ध 1746 -1748 ई. के बीच चला जिसमे फ़्रांसिसी जीते ।

- दूसरा कर्णाटक का युद्ध 1749 -1754 ई. के बीच चला जिसमे अंग्रेज जीते।

- तीसरा कर्णाटक का युद्ध 1746 -1769 ई. के बीच चला जिसमे अंग्रेज जीते।

- तीसरे युद्ध के बीच सन 1760 ई. में एक युद्ध बैटल ऑफ़ वन्डिवाश होता है जिसमे फ़्रांसिसी हारकर वापस चले जाते हैं।

स्वीडिश (1731 ई.-1813 ई.)

1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। स्वीडिश (गोटेबोर्ग) चीन और भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1731 में, स्वीडन से सुदूर पूर्व की तरफ आये। वे डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता से प्रेरित थे । इसने गोथेनबर्ग को पूर्वी उत्पादों में व्यापार का एक यूरोपीय केंद्र बना दिया। इनका मुख्य सामान रेशम, चाय, फर्नीचर, चीनी मिट्टी के बरतन, कीमती पत्थरों और अन्य विशिष्ट विलासिता के सामान थे। चीन के साथ व्यापार ने स्वीडन में कुछ नए रीति-रिवाजों को जन्म दिया। चीनी सांस्कृतिक प्रभाव में वृद्धि हुई, और चाय, चावल, अरक और नई जड़ वाली सब्जियां स्वीडिश घरों में दिखने लगीं।

ग्रेट उत्तरी युद्ध और स्वीडन

चीन में बने चीनी मिट्टी के बरतन चीनी का कटोरा , एसओआईसी, गोथेनबर्ग के सिटी संग्रहालय द्वारा आयात किया। परन्तु गयाग्रेट उत्तरी युद्ध के बाद स्वीडन गरीब हो गया था। और व्यापार को देश के पुनर्निर्माण के विकल्प के रूप में देखा गया था। इस लिए स्वीडिश ने सोचा कि ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करना शायद लाभदायक होगा । परन्तु इसके लिए स्वीडन के पास कंपनी के जहाजों और व्यापारिक चौकियों की रक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे।

इंग्लैंड , फ्रांस और नीदरलैंड की व्यापारिक कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए अन्य जहाजों पर हमला करने में संकोच नहीं किया। और ऑस्ट्रिया में एक प्रतिस्पर्धी व्यापार कंपनी , ओस्टेंड कंपनी शुरू करने का एक असफल प्रयास स्वीडिश को हतोत्साहित करने वाला था।

आखिर में स्वीडिश ने अपने आपको मजबूत बनाया उद्यम को संभव बनाने के लिए विदेशी व्यापारियों का मजबूत समर्थन जुटाया और संसाधनों की व्यवस्था की। और व्यापार के लिए पूर्व का रुख किया।

इन्हें भी देखें –

- भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल | विश्व विरासत सूची

- बाघ अभयारण्य | भारत के बाघ संरक्षित क्षेत्र

- मिस यूनिवर्स | ब्रह्माण्ड सुन्दरी | 1952-2023

- भारत में नवरत्न कंपनियों की सूची | 2024

- अंतर्राष्ट्रीय कप व ट्रॉफियां और उनसे सम्बंधित प्रमुख खेल

- भारत की प्रमुख कृषि क्रांति, उत्पादन और उनके जनक

- प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय पशु

- मंगल ग्रह पर पहुचने वाले देश | Countries leading in Mars Exploration

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस | महत्वपूर्ण दिन और तारीखें 2024