प्राकृतिक आपदाओं में से एक अत्यंत विनाशकारी, जटिल और वैज्ञानिक दृष्टि से रोचक घटना है — उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical Cyclone)। इसे विश्व के विभिन्न भागों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है — अटलांटिक महासागर में यह “हुरिकेन” (Hurricane) कहलाता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में “टाइफून” (Typhoon) और हिन्द महासागर एवं दक्षिण प्रशांत महासागर में इसे “साइक्लोन” (Cyclone) कहा जाता है।

ये चक्रवात केवल जलवायु या पर्यावरणीय घटनाएँ नहीं होते, बल्कि ये मानव समाज, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, कृषि व्यवस्था तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, हुरिकेन मेलिसा (Hurricane Melissa) ने हाल ही में जमैका में लैंडफॉल करते हुए भारी वर्षा, समुद्री तूफान (स्टॉर्म सर्ज), बाढ़ और संरचनात्मक ढहने जैसी विनाशकारी स्थितियाँ उत्पन्न कीं। इस प्रकार के तूफान आधुनिक आपदा प्रबंधन प्रणालियों की परीक्षा लेते हैं और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इनकी प्रकृति और अधिक जटिल होती जा रही है।

इस लेख में हम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण, निर्माण प्रक्रिया, गति-वर्गीकरण, भूमि-प्रभाव और वैश्विक परिप्रेक्ष्य को विस्तारपूर्वक समझेंगे, ताकि इस प्राकृतिक घटना की वैज्ञानिक एवं सामाजिक दोनों दृष्टियों से समग्र समझ प्राप्त हो सके।

नामकरण (Naming of Tropical Cyclones)

1. नामकरण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

प्रारंभिक काल में चक्रवातों को नाम नहीं दिया जाता था। मौसम विज्ञानी इन्हें केवल संख्या (जैसे “तूफान संख्या 5”) या पवित्र दिनों (Saint’s Day) के नाम से संबोधित करते थे। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती थी, क्योंकि एक ही समय में विभिन्न क्षेत्रों में कई तूफान सक्रिय हो सकते थे।

बाद में जब मौसम विज्ञान ने अधिक विकसित रूप लिया और रेडियो, टेलीविज़न तथा इंटरनेट के माध्यम से सूचना का प्रसार होने लगा, तो नामकरण की आवश्यकता स्पष्ट रूप से महसूस की गई — ताकि जनता, मीडिया और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के बीच संवाद सरल और सटीक हो सके।

2. नामकरण की आधुनिक व्यवस्था

आज विश्व स्तर पर चक्रवातों के नामकरण की जिम्मेदारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization – WMO) की क्षेत्रीय समितियों पर है। WMO ने विभिन्न महासागरीय बेसिनों के लिए अलग-अलग नाम-सूचियाँ (Name Lists) निर्धारित की हैं।

- अटलांटिक महासागर में छह-वर्षीय घूर्णन (rotating) सूची लागू है। उदाहरणतः, 2025 की सूची 2031 में पुनः उपयोग में लाई जाएगी।

- पश्चिमी प्रशांत में देशों द्वारा प्रस्तावित नामों की सूची अपनाई जाती है — जैसे जापान, चीन, फिलीपींस आदि के सुझाए गए नाम।

- उत्तर हिन्द महासागर (जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान आदि देश शामिल हैं) में प्रत्येक देश नामों की श्रृंखला WMO को देता है, और तूफान का नाम उस सूची से क्रमवार चुना जाता है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई चक्रवात “म्यांमार” द्वारा सुझाए गए नाम से आता है और अगला “भारत” द्वारा दिए गए नाम से, तो सूची इस प्रकार क्रम में चलती है।

3. नाम सेवानिवृत्ति (Retirement of Names)

यदि कोई तूफान अत्यधिक विनाशकारी सिद्ध होता है, जिससे जन-धन की भारी हानि होती है (जैसे कैटरीना, हैयान, या मेलिसा), तो उस नाम को भविष्य की सूचियों से सेवानिवृत्त (Retired) कर दिया जाता है। इसका कारण यह है कि ऐसे नाम भविष्य में पुनः उपयोग से पीड़ित समुदायों के लिए मानसिक तनाव या भ्रम का कारण बन सकते हैं।

इस प्रकार, नामकरण केवल एक “पहचान-प्रक्रिया” नहीं, बल्कि यह चेतावनी, संवाद और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की एक सुव्यवस्थित प्रणाली बन चुकी है।

निर्माण प्रक्रिया (Formation Process)

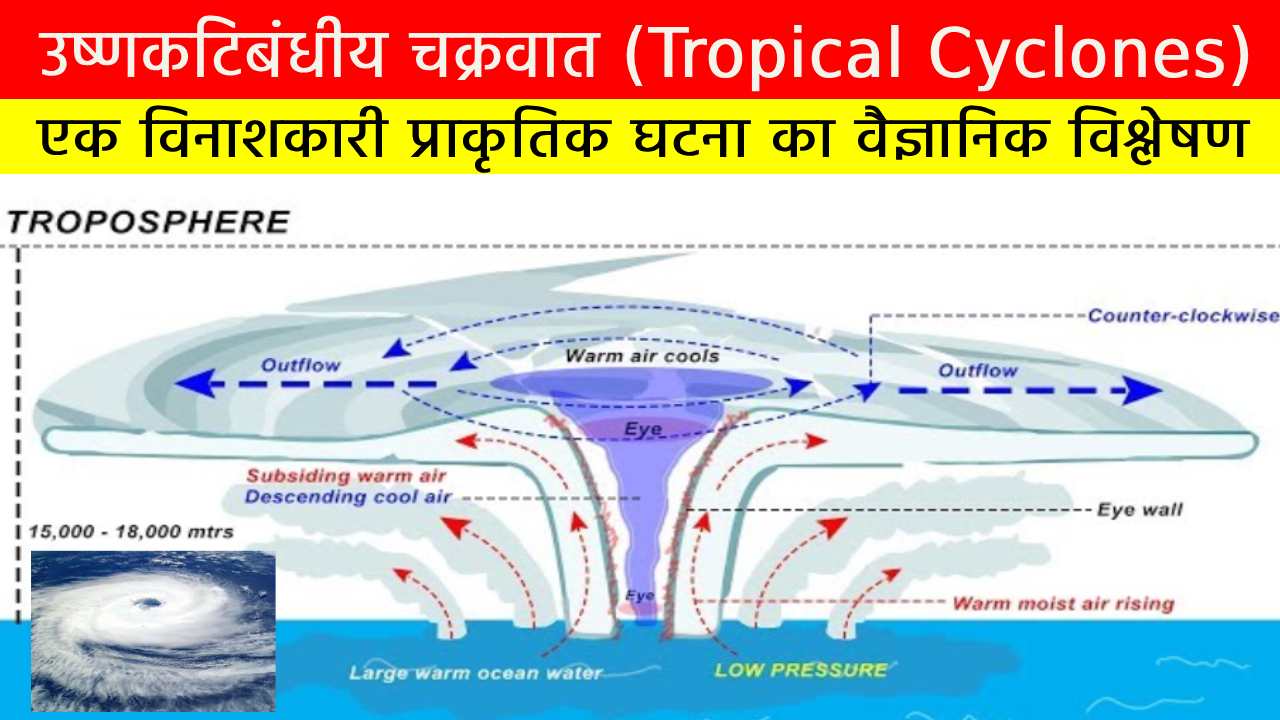

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण समुद्र, वायुमंडल और पृथ्वी के घूर्णन के बीच एक अत्यंत जटिल ऊष्मागतिकीय प्रक्रिया का परिणाम होता है। इसे सरल शब्दों में “प्रकृति का हीट इंजन (Heat Engine)” कहा जा सकता है।

1. निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें

किसी भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए निम्नलिखित भौतिक परिस्थितियाँ आवश्यक हैं —

- समुद्र सतह का तापमान (SST) कम से कम 26°C (79°F) या उससे अधिक होना चाहिए, ताकि पर्याप्त ऊष्मा ऊर्जा उपलब्ध हो सके।

- वायुमंडलीय नमी (Moisture) – मध्य-स्तरीय वातावरण में पर्याप्त जलवाष्प की उपस्थिति आवश्यक है, जिससे बादल निर्माण और संवहन क्रिया हो सके।

- विंड शियर (Wind Shear) – ऊँचाई पर हवाओं की दिशा या गति में अत्यधिक अंतर नहीं होना चाहिए, अन्यथा चक्रवातीय संरचना अस्थिर हो जाती है।

- कॉरिओलिस प्रभाव (Coriolis Effect) – पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल हवा को घुमावदार बना देता है, जिससे तूफान का चक्रीय रूप बनता है। इसके लिए स्थान को भूमध्य रेखा से कम से कम 5° अक्षांश दूर होना चाहिए।

- पूर्व विद्यमान निम्न-दबाव क्षेत्र (Pre-existing Disturbance) – समुद्र में किसी निम्न दबाव प्रणाली का होना प्रारंभिक बीज की तरह काम करता है।

2. निर्माण की प्रक्रिया का क्रम

- गर्म समुद्र से वाष्पन: सूर्य की ऊष्मा से समुद्र का सतह गरम होता है और जलवाष्प ऊपर उठता है।

- निम्न दबाव का निर्माण: ऊपर उठी गर्म हवा के कारण नीचे एक निम्न दबाव क्षेत्र बनता है।

- हवा का खिंचाव: आसपास की हवा उस क्षेत्र में प्रवेश करती है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण चक्रीय रूप से घूमने लगती है।

- संक्षेपण और ऊष्मा उत्सर्जन: ऊपर उठती नम हवा जब ठंडी होती है तो उसमें निहित जलवाष्प संघनित होकर ऊष्मा छोड़ता है, जिससे प्रणाली और सशक्त होती जाती है।

- ऊर्जा पुनः पूर्ति: यह ऊष्मा ऊर्जा हवा को और ऊपर उठाती है तथा सतह से और अधिक नम हवा को खींचती है — इस प्रकार एक “स्वयं-संचालित प्रणाली” विकसित होती है।

- आंख (Eye) का निर्माण: केंद्र में उच्चतम ऊष्मा और न्यूनतम दबाव के क्षेत्र में “आंख” बनती है — एक लगभग शांत, स्पष्ट क्षेत्र जिसके चारों ओर सबसे तीव्र तूफानी हवाएँ होती हैं।

यह पूरी प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक चक्रवात समुद्र की ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त करता रहता है। भूमि पर पहुँचने या ठंडे पानी में प्रवेश करने पर यह ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाता है और चक्रवात कमजोर पड़ने लगता है।

“आंख” (Eye) और “एयुवॉल” (Eyewall) की विशेषताएँ

चक्रवात का सबसे विशिष्ट भाग उसकी “आंख” होती है। यह वह केंद्रीय क्षेत्र होता है जहाँ—

- हवा की गति अत्यंत धीमी होती है,

- बादल कभी-कभी टूट जाते हैं, और

- वायुमंडलीय दबाव न्यूनतम होता है।

इसके चारों ओर “एयुवॉल” (Eyewall) स्थित होती है — यह सबसे तीव्र और खतरनाक भाग होता है जहाँ भारी वर्षा, तेज हवाएँ और बिजली की गतिविधियाँ अधिकतम होती हैं। यही क्षेत्र अधिकतम तबाही का कारण बनता है।

उदाहरण के लिए, हुरिकेन मेलिसा की एयुवॉल के भीतर हवाओं की गति 220 किमी/घंटा से अधिक दर्ज की गई, जिसने जमैका के तटीय भागों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

गति की श्रेणियाँ (Wind Speed Classification)

चक्रवातों की तीव्रता का आकलन मुख्य रूप से हवा की सतत गति (Sustained Wind Speed) के आधार पर किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न मापदंड अपनाए जाते हैं, किंतु प्रमुख रूप से सैफिर–सिम्पसन पैमाना (Saffir–Simpson Hurricane Wind Scale) सर्वाधिक प्रचलित है।

| श्रेणी (Category) | हवा की गति (mph) | विवरण |

|---|---|---|

| Category 1 | 74–95 mph (119–153 किमी/घंटा) | हल्की क्षति – पेड़ उखड़ना, बिजली लाइनों में अवरोध |

| Category 2 | 96–110 mph (154–177 किमी/घंटा) | मध्यम क्षति – घरों की छतें उड़ना, सड़क अवरोध |

| Category 3 | 111–129 mph (178–208 किमी/घंटा) | गंभीर क्षति – संरचनात्मक नुकसान, बाढ़ का जोखिम |

| Category 4 | 130–156 mph (209–251 किमी/घंटा) | अत्यंत विनाशकारी – बड़े पैमाने पर ढांचा-नाश |

| Category 5 | ≥157 mph (252+ किमी/घंटा) | महाविनाशकारी – तटीय क्षेत्र पूर्णतः नष्ट |

भारतीय मौसम विभाग (IMD) भी चक्रवातों को “डीप डिप्रेशन”, “साइक्लोनिक स्टॉर्म”, “सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म”, और “सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म” जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।

यह वर्गीकरण न केवल वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयोगी है, बल्कि आपदा-प्रबंधन एजेंसियों को चेतावनी और निकासी (Evacuation) योजनाएँ बनाने में भी अत्यंत सहायक होता है।

भूमि पर प्रभाव (Impact on Land)

जब कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र से होकर भूमि की ओर बढ़ता है और तट से टकराता है (Landfall), तब यह अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करता है। इसके प्रभाव विनाशकारी होते हैं — न केवल भौतिक, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टियों से भी।

1. भारी वर्षा और बाढ़

चक्रवात के साथ आने वाले विशाल वर्षा-बादल कई दिनों तक लगातार वर्षा करते हैं। इससे नदियाँ उफान पर आ जाती हैं और शहरी जलभराव की स्थिति बनती है। उदाहरण के लिए, हुरिकेन मेलिसा के दौरान जमैका के कुछ क्षेत्रों में 400 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई।

2. स्टॉर्म सर्ज (Storm Surge)

यह सबसे घातक प्रभावों में से एक है। जब तूफान तट पर पहुँचता है, उसकी तीव्र हवाएँ समुद्र के पानी को ऊपर की ओर धकेलती हैं, जिससे समुद्र-स्तर अचानक कई मीटर ऊँचा हो जाता है। इससे तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। 1970 के भोलाचक्रवात (Bhola Cyclone) में बांग्लादेश में लगभग 3 लाख लोगों की मृत्यु मुख्यतः स्टॉर्म सर्ज के कारण हुई थी।

3. तेज हवाएँ और संरचनात्मक क्षति

चक्रवात की हवाएँ घरों की छतें उड़ा देती हैं, पेड़ों को उखाड़ फेंकती हैं, बिजली और संचार लाइनों को क्षतिग्रस्त करती हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आग लगने या रासायनिक रिसाव जैसी द्वितीयक आपदाएँ भी हो सकती हैं।

4. कृषि और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

फसलें नष्ट हो जाती हैं, मछली पालन प्रभावित होता है और बंदरगाहों का संचालन ठप पड़ जाता है। कृषि-प्रधान देशों में यह आपदा खाद्य संकट और महँगाई को बढ़ा सकती है।

भारत में, 1999 का ओडिशा सुपर साइक्लोन इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसने लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को खारे पानी से भर दिया था।

5. जन-जीवन और स्वास्थ्य पर प्रभाव

- बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन,

- पेयजल की कमी,

- संक्रामक बीमारियों का प्रसार (जैसे डेंगू, हैजा, मलेरिया),

- और मानसिक आघात जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं।

इस प्रकार, चक्रवात केवल “तूफान” नहीं, बल्कि एक बहु-आयामी संकट है जो पर्यावरण, स्वास्थ्य और समाज के हर स्तर को प्रभावित करता है।

लैंडफॉल के बाद: पुनर्वास और आपदा प्रबंधन

जब तूफान भूमि पर प्रवेश करता है, तो वह धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है क्योंकि उसे अब समुद्र की ऊष्मा ऊर्जा नहीं मिलती। लेकिन उसका अवशिष्ट प्रभाव कई दिनों तक बना रह सकता है — भारी वर्षा, बाढ़, बिजली कटौती और परिवहन अवरोध के रूप में।

ऐसी परिस्थितियों में आपदा-प्रबंधन एजेंसियाँ (जैसे भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल – NDRF, अमेरिका की FEMA) राहत एवं पुनर्वास कार्यों में जुट जाती हैं।

प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए तीन चरणों में कार्य किया जाता है —

- पूर्व तैयारी (Preparedness): चेतावनी प्रणालियाँ, निकासी योजनाएँ, आश्रय केंद्रों की व्यवस्था।

- तत्काल प्रतिक्रिया (Response): राहत वितरण, बचाव अभियान, चिकित्सा सहायता।

- पुनर्निर्माण (Rehabilitation): अवसंरचना की मरम्मत, पुनर्वास, और दीर्घकालिक विकास योजनाएँ।

इस संदर्भ में आधुनिक तकनीकों जैसे सैटेलाइट मॉनिटरिंग, डॉप्लर रडार, और AI-आधारित पूर्वानुमान मॉडल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य और जलवायु परिवर्तन

वैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री सतह का तापमान बढ़ रहा है, जिससे चक्रवातों की तीव्रता और आवृत्ति दोनों में परिवर्तन आ रहा है।

- हाल के वर्षों में Category 4 और 5 के तूफानों की संख्या बढ़ी है।

- तूफान अब अधिक धीरे गति करते हैं, जिससे वे किसी क्षेत्र में अधिक समय तक ठहरकर अधिक वर्षा और क्षति करते हैं।

- सागर स्तर में वृद्धि (Sea Level Rise) के कारण स्टॉर्म सर्ज का प्रभाव और भी विनाशकारी हो गया है।

इसलिए, जलवायु नीति और आपदा-नियोजन को एक साथ जोड़ना आज की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है।

निष्कर्ष

उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानवता के समक्ष प्रकृति की शक्ति का सबसे प्रभावशाली उदाहरण हैं। ये केवल वायुमंडलीय घटनाएँ नहीं, बल्कि जटिल ऊष्मागतिकीय प्रणालियाँ हैं जो समुद्र और वायुमंडल की पारस्परिक क्रियाओं से जन्म लेती हैं।

उनका नामकरण, निर्माण-प्रक्रिया, गति-वर्गीकरण, और भूमि पर प्रभाव समझना हमें न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से सक्षम बनाता है, बल्कि आपदा प्रबंधन, जन-सुरक्षा, और नीतिगत निर्णयों के लिए भी सशक्त आधार प्रदान करता है।

जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन और समुद्र तापमान में वृद्धि होती जा रही है, चक्रवातों की प्रकृति और दिशा दोनों बदल रहे हैं। इसलिए मानव समाज के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पूर्वानुमान, चेतावनी और प्रतिक्रिया तंत्र को लगातार अद्यतन रखे, ताकि “हुरिकेन मेलिसा” जैसी घटनाएँ आने वाले समय में जन-धन की कम से कम क्षति का कारण बनें।

प्रकृति को रोकना हमारे वश में नहीं, लेकिन उसकी भाषा को समझना और उसके संकेतों से सजग रहना — यही सच्चा विज्ञान और मानवता की बुद्धिमत्ता है।

इन्हें भी देखें –

- पोसाइडन मिसाइल परीक्षण : रूस की नई परमाणु रणनीति का संकेत

- डोनाल्ड ट्रम्प – शी जिनपिंग बैठक : व्यापारिक सुलह और वैश्विक अर्थनीति का नया अध्याय

- भारत का समुद्री क्षेत्र | Indian Maritime Sector

- टीसीए कल्याणी: भारत की 29वीं महालेखा नियंत्रक (CGA) – शिक्षा, करियर और वित्तीय नेतृत्व की यात्रा

- रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025: शिक्षा से बदलाव की मिसाल बनी ‘एजुकेट गर्ल्स’

- मालदीव और लक्षद्वीप में समुद्र-स्तर वृद्धि: एक वैज्ञानिक और भू-राजनीतिक चुनौती

- नासा–ईएसए सौर ऑर्बिटर मिशन: सूर्य के रहस्यों की खोज

- DIGIPIN पहल (DIGIPIN Initiative): भारत में डिजिटल पते की नई क्रांति

- गिद्ध संरक्षण परियोजना: भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल और संकटग्रस्त गिद्धों का भविष्य

- संथाली भाषा : इतिहास, विकास, लिपि, वर्णमाला, साहित्य एवं सांस्कृतिक महत्व

- भारत की शास्त्रीय भाषाएँ : भाषाई विरासत, मानदंड, विकास और महत्व