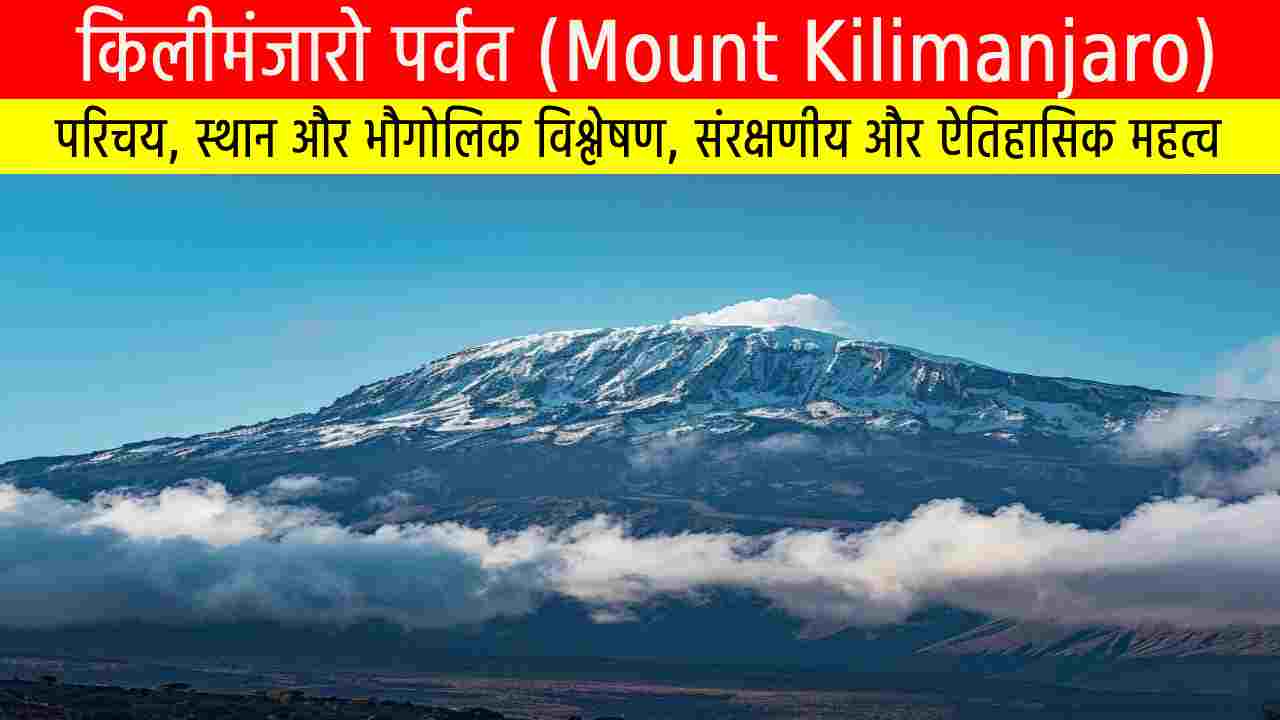

किलीमंजारो पर्वत (Mount Kilimanjaro) अफ्रीका का सबसे ऊँचा शिखर है, जिसकी ऊँचाई लगभग 5,895 मीटर है और यह तंज़ानिया के पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसे विश्व का सबसे बड़ा फ्री-स्टैंडिंग पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। यह स्ट्रेटोवोल्केनो तीन ज्वालामुखीय शिखरों—किबो (सुप्त), मावेंज़ी और शीरा (विलुप्त)—से मिलकर बना है। इस पर्वत की चोटी पर कभी विशाल ग्लेशियर हुआ करते थे, लेकिन 1900 से अब तक 90% बर्फ पिघल चुकी है, जो जलवायु परिवर्तन का प्रतीक है।

यहाँ पाँच अलग-अलग जलवायु क्षेत्र, दुर्लभ वन्यजीव जैसे हाथी, तेंदुआ, कोलोबस बंदर, और अद्भुत वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पर्वतारोहण के लिए मरंगु, मचामे, रोंगाई, लेमोशो और उम्ब्वे जैसे मार्ग उपलब्ध हैं, जिनमें प्रत्येक की अपनी चुनौतियाँ और विशेषताएँ हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबाक यानो ने इस शिखर को फतह कर भारतीय पर्वतारोहण इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है।

लेख में उनके जीवन परिचय, आरोहण की तैयारी, तकनीकी चुनौतियाँ, ऊँचाई रोग, और पर्वत संरक्षण की जानकारी विस्तार से दी गई है। किलीमंजारो केवल रोमांच का प्रतीक नहीं, बल्कि यह प्रकृति, साहस, और पर्यावरणीय जागरूकता की एक प्रेरक कहानी भी है।

एक अद्वितीय शिखर, एक गौरवपूर्ण आरोहण

तंज़ानिया में स्थित किलीमंजारो पर्वत—जो अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है—पर्वतारोहण और प्राकृतिक विज्ञान दोनों के लिए एक प्रतीक बन चुका है। यह मुक्त-स्थापित (free-standing) पर्वत न केवल अपनी भौगोलिक विशिष्टता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी गहराई से अध्ययन और संरक्षण की दिशा में भी वैश्विक समुदाय की रुचि केंद्रित है। और अब, जब अरुणाचल प्रदेश से आने वाले पर्वतारोहियों में से एक—कबाक यानो—ने इस पर्वत की विजय की है, वह भारतीय पर्वतारोहण जगत के लिए एक प्रेरणास्पद और गर्वपूर्ण क्षण कहा जा सकता है।

आइए इस लेख में हम किलीमंजारो पर्वत की सम्पूर्ण जानकारी, उसकी भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताएँ, उसकी ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्ता, और अंततः कबाक यानो द्वारा इस शिखर की विजय को विस्तृत रूप से — लगभग 2000+ शब्दों में — प्रस्तुत करें।

किलीमंजारो पर्वत — परिचय, स्थान और भौगोलिक विश्लेषण

1. स्थान और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य

किलीमंजारो पर्वत पूर्वी अफ्रीका के तंज़ानिया देश में स्थित है। यह लोकेशन, अफ्रीकी महाद्वीप के भीतर इंडियन महासागर से अपेक्षाकृत निकट है, और आसपास यह अकेला, उच्च-गुणवत्ता वाला पर्वत है।

- तंज़ानिया, पूर्वी अफ्रीका: यहाँ तक पहुँचना अफ्रीकी महाद्वीप के भीतर भारत से लंबी यात्रा है, जिसके दौरान ऊँचाई, जलवायु, भाषा, संस्कृति—सभी पर परिष्कृत तैयारी की ज़रूरत होती है।

- माउंट किलीमंजारो प्रसिद्ध स्टैण्डिंग रूप से सबसे ऊँचा और स्वतंत्र (विलुप्त शृंखला में न आने वाला) पर्वत है।

2. ऊँचाई

किलीमंजारो की ऊँचाई लगभग 5,895 मीटर (या 19,340 फीट) है। यह अफ्रीका के सबसे ऊँचे पर्वत होने के साथ-साथ पूरे महाद्वीप का प्रतीकात्मक शिखर भी है। इतने ऊँचे क्षेत्र में पहुँचना पर्वतारोहण के लिए एक चुनौती होती है, क्योंकि ऊँचाई के साथ ऑक्सीजन की कमी और मौसम की चरम परिस्थितियाँ पर्वतारोहियों की सहनशक्ति की परीक्षा लेती हैं।

3. भौतिक स्वरूप

किलीमंजारो विशेष रूप से एक स्ट्रैटोवोल्केनो है — वह पर्वत जो कई परतों (लावा, राख, अन्य ज्वालामुखीय चट्टानें) के मिलकर बनता है। इस प्रकार का ज्वालामुखीय निर्माण सतह पर लावा, राख और गैसों के सतत स्त्रोत से होता है और समय-समय पर विस्फोट भी हो सकता है, हालांकि किलीमंजारो वर्तमान में सुप्त (dormant) अवस्था में है।

4. श्रेणियाँ और शिखर

किलीमंजारो में तीन मुख्य शिखर समूह हैं:

- किबो (Kibo): यह सबसे ऊँचा शिखर है, और वर्तमान में सुप्त (dormant) अवस्था में माना जाता है। यहीं पर सबसे चरम ऊँचाई है।

- मावेंज़ी (Mawenzi) और शीरा (Shira): ये दोनों शिखर विलुप्त (extinct) ज्वालामुखी हैं; यानी इनमें सक्रियता की कोई संभावना नहीं मानी जाती।

5. ग्लेशियर और जलवायु संकट

एक अत्यंत चिंताजनक तथ्य यह है कि 1900 के बाद से किलीमंजारो के ग्लेशियर—जो कभी व्यापक रूप से छाए थे—के 90% से अधिक भाग का क्षय हो चुका है। यह ग्लेशियरों की तेजी से पिघलने की स्थिति जलवायु परिवर्तन का एक स्पष्ट और प्रभावशाली संकेत है।

- 1900 → 2025 के बीच: हिमचादर लगभग 90 प्रतिशत तक खत्म❗

- यह संकेत है कि तंज़ानिया तथा क्षेत्रीय जलवायु प्रणालियाँ शीर्ष शिखर पर कौन-सी पर्यावरणीय चुनौतियाँ ला रही हैं—जो कि वैश्विक कविता या चिंतन के साथ-साथ, वैज्ञानिक अनुसंधान और संरक्षण की दिशा में भी आवश्यक्ता हैं।

संरक्षणीय और ऐतिहासिक महत्व

1. राष्ट्रीय उद्यान

1973 में, किलीमंजारो पर्वत और उसके आसपास के छह वन गलियारे एकीकृत रूप से किलीमंजारो राष्ट्रीय उद्यान (Kilimanjaro National Park) घोषित किए गए थे। इसका उद्देश्य bio-diversity की रक्षा करना, जंगलों की कटाई को रोकना, साथ ही स्थानीय समुदायों के साथ तालमेल बनाकर सतत पर्यटन को बढ़ावा देना था।

- राष्ट्रीय उद्यान होने से वहां पर वन्यजीव, उच्च-ऊँचाई वाला पारिस्थितिकी तंत्र, और पर्यावरण संरक्षण को कानूनी और प्रबंधनात्मक सहायता मिली।

2. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल

1987 में, किलीमंजारो को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल (UNESCO World Heritage Site) के रूप में दर्ज किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्राकृतिक, भूगोल-विज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व को मान्यता प्रदान करने जैसा था।

- यूनेस्को का यह दर्ज़ा आम तौर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, संरक्षण निधियों, और जागरूकता के लिए एक आधार बनता है।

पर्वत की अनूठी विशेषताएँ और चुनौती

1. फ्री-स्टैंडिंग पर्वत

किलीमंजारो एक free-standing (मुक्त-स्थापित) पर्वत है—यानी यह किसी पर्वत श्रृंखला (mountain range) का हिस्सा नहीं है। इसकी विशिष्टता इस मायने में है कि यह सीधे मैदान से उठता है, जिससे यह अपनी ऊँचाई और दृश्यात्मक प्रभाव दोनों में अद्वितीय बन जाता है।

2. विविध ऊँचाई-आधारित परिसरों

पर्वत की ज़मीन से शिखर तक की चढ़ाई पर्यावरणीय विविधता से भरी होती है:

- उद्यान और वर्षा क्षेत्र: आधार से ऊपर तक अनेकों वनक्षेत्र, वनजीव।

- चराई/हाई मोरास: मध्य क्षेत्र में हरी-भरी चराई और दलदली इलाके।

- ऊँचा हिम क्षेत्र: ग्लेशियर और बर्फीली स्थिति; यह क्षेत्र सबसे चुनौतीपूर्ण, ठंडा और ऑक्सीजन-हीन होता है।

यह ऊँचाई के साथ तापमान और भौतिक स्थिति में बदलाव पर्वतारोहियों के लिए अलग-अलग शारीरिक और मानसिक चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

3. अद्भुत दृश्य और सांस्कृतिक प्रेरणा

शिखर पर पहुँचने पर आस-पड़ोस, आकाश-रेखा, अफ्रीकी मैदानों की अपार दृश्यावलियाँ देखने को मिलती हैं—जो भूगोल-प्रेमियों, प्रकृति-चित्रकारों और साहित्यकारों के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं। साथ ही, यह पर्वत क्षेत्रीय आदिवासी और स्थानीय समुदायों के मिथक, कथाएँ और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है।

कबाक यानो का पर्वतारोहण अभियान

1. परिचय: कबाक यानो कौन हैं?

कबाक यानो अरुणाचल प्रदेश के एक पर्वतीय इलाके से ताल्लुक रखते हैं। उनका बचपन प्राकृतिक कठिन परिस्थितियों में बीता, जिसने उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से साहसी बनाया। उन्होंने स्थानीय पहाड़ियों और उत्तर-पूर्व भारत की पर्वत श्रृंखलाओं से चढ़ाई की शुरुआत की। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियानों में भाग लिया।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- किलीमंजारो (अफ्रीका का सबसे ऊँचा पर्वत) की सफल चढ़ाई।

- भारत में और हिमालयी क्षेत्रों में कई कठिन अभियानों में भागीदारी।

अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही कबाक यानो ने माउंट किलीमंजारो की सफल चढ़ाई पूरी की है। भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा क्षेत्र में स्थित अरुणाचल प्रदेश का पर्वतारोहण-पर्यटन क्षेत्र भले ही हिमालयी क्षेत्रों जितना प्रसिद्ध न हो, लेकिन वहां के पर्वतारोहियों ने समय-समय पर उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय आरोहणों में भाग लिया है।

कबाक यानो की इस सफलता को हम निम्न श्रेणी में देख सकते हैं:

- राष्ट्रीय गौरव: एक भारतीय पर्वतारोही द्वारा एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शिखर (अफ्रीका का सबसे ऊँचा पर्वत) की विजय।

- प्रेरणा का स्रोत: दूसरों के लिए यह एक संदेश है कि सीमा-वर्ती राज्य होने के बावजूद, वे बड़े-बड़े अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

- पर्वतारोहण में भारत की विविधता: नेपाल, हिमालय, अन्य पर्वत तो पहले ही चढ़े गए, लेकिन अफ्रीकी पर्वत पर सफल आरोहण भारतीय पर्वतारोहण का दायरा बढ़ाता है।

2. अभियान की तैयारी और त्रिरंथ व्यवस्था (expedition logistics)

- पूर्व-तैयारी

- देश और स्थानीय प्रशासन से अनुमति: तंज़ानिया में विदेशी आरोहण के लिए पर्यावरण, पर्यटन, और स्थानीय मार्गदर्शक संस्थानों की अप्रूवल ज़रूरी होती है।

- गाइड, पोर्टर और कैंप सहायता: ऊँचाई पर सामान ले जाने, मार्गदर्शनों के लिए अनुभवी स्थानीय सहायकों की व्यवस्था करनी पड़ती है।

- स्वास्थ्य और ऊँचाई अनुकूलन: उपयुक्त यातायात, वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन सपोर्ट, और हेल्थ-स्क्रीनिंग महत्वपूर्ण होती है।

- उपकरण और लोजिस्टिक सपोर्ट

- ऊँचाई उपकरण: थर्मल कपड़े, शिविर उपकरण (tents, sleeping bags), बर्फ पर चलने के लिए ऐस्सेंशल क्लाइम्बिंग उपकरण (ice axe, crampons, ropes)।

- संचार और सुरक्षा: मौसम-अनुपातिकी, सिक्यॉरिटी-बेस्ड जागरूकता, प्राथमिक चिकित्सा किट, सैटेलाइट फोन या अन्य संचार माध्यम।

- मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण

- भारत में हाई-अल्टीट्यूड प्रशिक्षण शिविर (जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, लेह-लद्दाख) में अभ्यास।

- कार्डियो-वैस्कुलर फिटनेस, ऑक्सीजन सहनशीलता, और मानसिक दृढ़ता को बढ़ाने के लिए लंबी दूरी की चढ़ाइयों का अभ्यास।

3. अभियान यात्रा और चढ़ाई की मुख्य पड़ाव

- नीचे-ऊँचे ज़ोन (Base to High Camps):

- Base Camp से शुरू हुआ अभियान कई मानक ट्रेल (उदाहरण: Marangu Route, Machame Route, Rongai Route) में से किसी एक के माध्यम से होता है।

- बीच-बीच में High Camps जैसे करोहो Camp, Barafu Camp, Uhuru Peak (शिखर) तक रास्ता।

- शिखर पर विजय (Summit Day):

- महत्त्वपूर्ण समय तब आता है जब बर्फ, ऑक्सीजन की कमी, शाम-सांझ के ठंडे तापमान आदि का सामना करना पड़ता है।

- जब आरोही—जैसे कि कबाक यानो—सफलतापूर्वक Uhuru Peak (माउंट किलीमंजारो का सर्वोच्च बिंदु) पर पहुँचते हैं, तब उनका अभियान पूरी तरह सिद्ध हो जाता है।

4. विजय का सामाजिक और सामुदायिक प्रभाव

- प्रेरणादायक मॉडल: घर के सीमांत क्षेत्र से आने वाला पर्वतारोहियों की सफलता पूरे राज्य, देश और विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए प्रेरणा बन जाती है।

- पर्वतारोहण पर्यटन को बढ़ावा: यह उपलब्धि अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र से उच्च चरणों पर आरोहण की क्षमता उजागर करके वहाँ के पर्यटन और खिलाड़ी विकास को बढ़ावा दे सकती है।

- भारतीय पर्वतारोहण की वैश्विक पहचान: किलीमंजारो जैसे शिखर पर भारतीय नाम का अंकित होना पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारे हिमांगी की गरिमा बढ़ाता है।

पर्यावरण-सचेतना और संरक्षण का संदेश

वास्तव में जब हम किलीमंजारो में ग्लेशियर के 90% से अधिक के क्षय की बात करते हैं, तो यह केवल एक स्थानीय समस्या नहीं है—यह वैश्विक जलवायु संकट का स्पष्ट और आंखों देखा सबूत है।

- ग्लेशियर का पतन (1900–2025): लगभग 125 वर्षों में इतना व्यापक हिमक्षय एक चेतावनी की घंटी है जो मानव-निर्मित ग्लोबल वार्मिंग की तीव्रता को दर्शाती है।

- इसलिए, कबाक यानो जैसे अंतर्राष्ट्रीय अभियानों को केवल पर्वतारोहण की उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रकृति-प्रेम और संरक्षण जागरूकता का भी संकेत माना जाना चाहिए।

- यह उपलब्धि हमें याद दिलाती है कि—चाहे हम समशीतोष्ण पठार पर हों या हिम-शिखर की चोटी पर—हमें पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए साझा जिम्मेदारी निभानी है।

किलीमंजारो के स्थानीय वन्यजीव और वनस्पतियाँ

किलीमंजारो पर्वत केवल पर्वतारोहियों का आकर्षण केंद्र नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) भी है, जिसमें ऊँचाई के अनुसार विविध प्रकार के वनस्पति और वन्यजीव पाए जाते हैं। इसकी ऊँचाई और भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ अलग-अलग जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं, जो अलग-अलग प्रजातियों का घर हैं।

1. वन्यजीव

- अफ्रीकी हाथी – पर्वत की तलहटी के जंगलों और घास के मैदानों में विचरण करते हैं।

- भैंसा और एंटीलोप – ये खुले क्षेत्रों और सवाना में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं।

- तेंदुआ और हायना – शिकारी प्रजातियों में तेंदुआ यहाँ का प्रमुख मांसाहारी है, जबकि हायना मृत जानवरों पर निर्भर रहता है।

- कोलोबस बंदर – काले-सफेद रंग के लंबे बालों वाले ये बंदर पर्वतीय वनों में समूहों में रहते हैं।

- जिराफ़ – आसपास के सवाना क्षेत्रों में ऊँची गर्दन वाले इन शाकाहारी जीवों को आसानी से देखा जा सकता है।

- पक्षी – टुराको, सनबर्ड, गिद्ध, और ईगल जैसी कई प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं।

2. वनस्पतियाँ

किलीमंजारो की वनस्पतियाँ पाँच अलग-अलग ऊँचाई क्षेत्रों में विभाजित की जा सकती हैं:

- कृषि क्षेत्र (800–1,800 मीटर) – कॉफी, केले, और मक्का जैसी फसलें।

- वर्षावन क्षेत्र (1,800–2,800 मीटर) – घने और नम जंगल, जिनमें ऊँचे-ऊँचे पेड़ और लताएँ पाई जाती हैं।

- हीथ और मूरलैंड क्षेत्र (2,800–4,000 मीटर) – झाड़ियाँ, घास और ठंड-सहनशील पौधे।

- अल्पाइन रेगिस्तान (4,000–5,000 मीटर) – बंजर और पत्थरीला इलाका, यहाँ केवल काई और लाइकेन मिलते हैं।

- हिमाच्छादित क्षेत्र (5,000 मीटर से ऊपर) – बर्फ और ग्लेशियर, यहाँ पौधों का अस्तित्व लगभग नहीं के बराबर है।

किलीमंजारो चढ़ाई के प्रमुख मार्ग (Climbing Routes)

किलीमंजारो पर चढ़ाई के लिए कई मानक मार्ग मौजूद हैं, और प्रत्येक मार्ग की अपनी कठिनाई, दृश्यात्मक सुंदरता और समय अवधि होती है।

- मरंगु रूट (Marangu Route)

- इसे “कोका-कोला रूट” कहा जाता है क्योंकि यहाँ चढ़ाई के दौरान स्थायी झोपड़ियाँ (huts) उपलब्ध हैं और मार्ग अपेक्षाकृत आसान है।

- अवधि: लगभग 5–6 दिन।

- शुरुआती पर्वतारोहियों के लिए उपयुक्त।

- मचामे रूट (Machame Route)

- “व्हिस्की रूट” के नाम से मशहूर, यह दृश्यात्मक रूप से अत्यंत सुंदर लेकिन चुनौतीपूर्ण है।

- अवधि: 6–7 दिन।

- तीव्र ढलान और ऊँचाई पर तेजी से बदलाव के कारण अनुभव जरूरी।

- रोंगाई रूट (Rongai Route)

- यह मार्ग उत्तर दिशा से शुरू होता है, यहाँ भीड़ कम होती है और चढ़ाई अपेक्षाकृत शांत होती है।

- अवधि: 6–7 दिन।

- सूखे और शुष्क इलाके से गुजरते हुए चढ़ाई।

- लेमोशो रूट (Lemosho Route)

- सबसे सुंदर और विविध परिदृश्य वाला मार्ग।

- अवधि: 7–8 दिन।

- ऊँचाई अनुकूलन के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है।

- उम्ब्वे रूट (Umbwe Route)

- यह सबसे कठिन और सीधी चढ़ाई वाला मार्ग है।

- अवधि: 5–6 दिन।

- केवल अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए उपयुक्त।

आरोहण विधियाँ और तैयारी

किलीमंजारो पर चढ़ाई भले ही तकनीकी दृष्टि से अत्यधिक जटिल न मानी जाए, लेकिन ऊँचाई और मौसम की अनिश्चितता इसे चुनौतीपूर्ण बनाती है।

- ऊँचाई अनुकूलन (Acclimatization) – पर्वतारोही को चढ़ाई के दौरान एक या दो दिन अतिरिक्त विश्राम करना चाहिए ताकि शरीर कम ऑक्सीजन वाले वातावरण के लिए तैयार हो सके।

- सामग्री प्रबंधन – भारी सामान पोर्टर को सौंपना और केवल आवश्यक वस्तुएँ अपने बैग में रखना।

- गाइड और परमिट – तंज़ानिया सरकार से चढ़ाई का परमिट और लाइसेंसधारी गाइड अनिवार्य है।

- स्वास्थ्य और सुरक्षा – ऊँचाई रोग (Altitude Sickness) के लक्षण जैसे सिरदर्द, मतली, और सांस की कमी को तुरंत पहचानना और आवश्यक उपचार करना।

- शारीरिक प्रशिक्षण – अभियान से पहले नियमित दौड़, ट्रेकिंग और शक्ति प्रशिक्षण।

पर्वतारोहण की तकनीकी चुनौतियाँ

- मौसम की अनिश्चितता – किलीमंजारो का मौसम पल भर में बदल सकता है; सुबह धूप और दोपहर में बर्फबारी होना आम बात है।

- ऑक्सीजन की कमी – 5,000 मीटर से ऊपर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा समुद्र तल की तुलना में लगभग आधी हो जाती है।

- ढलानों की कठिनाई – कुछ मार्गों पर ढलान बेहद तीव्र और फिसलन भरे होते हैं, जिससे गिरने का खतरा रहता है।

- शारीरिक और मानसिक थकान – लगातार कई दिनों तक लंबी दूरी की चढ़ाई, ठंड और नींद की कमी के कारण शरीर थकान महसूस करता है और मानसिक धैर्य की परीक्षा होती है।

- ऊँचाई रोग (Altitude Sickness) – यदि समय रहते इलाज न हो तो यह जानलेवा भी हो सकता है।

निष्कर्ष: भारतीय गौरव, वैश्विक संदेश

- किलीमंजारो पर्वत प्रकृति, भूविज्ञान, पर्यटन, परावरण संरक्षण और पर्वतारोहण की दृष्टि से एक वैश्विक प्रतीक है। यह पर्वत:

- 5,895 मीटर तक फैला हुआ,

- free-standing stratovolcano,

- ग्लेशियर का तीव्र अवसान,

- 1973 में राष्ट्रीय उद्यान, और 1987 में UNESCO विश्व धरोहर स्थल—इसका इतिहास व प्रतिष्ठा विषमाओं से परिपूर्ण है।

- कबाक यानो द्वारा भारत से इस पहाड़ की सफल चढ़ाई:

- एक अभिनव और प्रेरणादायक उपलब्धि है;

- यह पर्वतारोहण के क्षेत्र में उत्तर-पूर्व भारत की जरूरत और क्षमता को प्रदर्शित करता है;

- साथ ही, यह एक जलवायु-भविष्य की चेतावनी के साथ-साथ—जिसमें ग्लेशियरों के पिघलने की वास्तविकता शामिल है—इस संदेश को उठा कर आता है कि हमें पर्यावरण के प्रति सजग रहना है।

इन्हें भी देखें –

- सुहाग की साड़ी | कहानी – मुंशी प्रेमचंद

- पूस की रात | कहानी – मुंशी प्रेमचंद

- मृत्यु के पीछे | कहानी – मुंशी प्रेमचंद

- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY): भारत के कृषि क्षेत्र में समग्र सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम

- भारत में टेस्ला की ऐतिहासिक एंट्री: मुंबई के बीकेसी में पहला शोरूम और भारत के ईवी क्षेत्र का नया युग

- नई लाइकेन प्रजातियाँ और पश्चिमी घाट में सहजीवन का रहस्य: Allographa effusosoredica की खोज

- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA): भारत में दत्तक ग्रहण की निगरानी और नियमन की आधारशिला

- दिल्ली में जियोसेल (Geocell) तकनीक से बनेगी पहली प्लास्टिक सड़क

- हेपेटाइटिस बी वायरस (HBV): लिवर का मौन घातक दुश्मन

- हेपेटाइटिस D वायरस (HDV): कैंसरकारक घोषित, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए बढ़ती चिंता

- भारत-चीन भू-आर्थिक रणनीति: निर्माण, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक शक्ति संतुलन की नई लड़ाई

- अमेज़न वर्षावन: धरती के फेफड़ों का संकट और संरक्षण की राह

- भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ: रूसी तेल आयात को लेकर शुल्क दोगुना किया